インフレギャップとデフレギャップの話

皆さんこんにちわ、まっきーです!前回は「税金とは?」という内容を説明させて頂きました。今回は「インフレギャップとデフレギャップ」とは何か?というテーマで経済の勉強を一緒にして行きましょう!

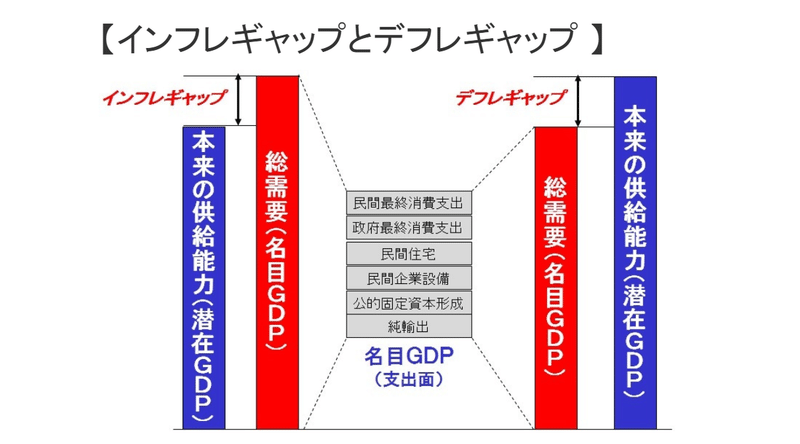

名目GPDと潜在GDP

「インフレギャップとデフレギャップ」を学ぶには、まず2つのGDPについて理解する必要があります。GDPは2回に渡って説明をしたと思うのですが、また新しいGDPが出てきましたね。

名目GDPはそのままの金額であると以前説明しました。もし忘れている方は、以下の記事を再度読んでみてくださいね!

潜在GDPって何?

新しい言葉が出てきました。「潜在GDP」とは何でしょう?これは簡単で「その国が本来持っている供給能力」のことです。

またしても牛丼GDPで例えますね。100杯の牛丼を作る事が可能であれば、その100杯の牛丼を作れること自体が「潜在GDP」。一方で実際に売れたのが80杯だとすれば、こちらが「名目GDP」となります。

「名目GDP」と「潜在GDP」の差(ギャップ)

つまり、それぞれ以下の状態を指します。

本当は100杯牛丼を作れる能力がある → 潜在GDP

実際には80杯しか牛丼が売れない → 名目GDP

本当は100杯作れるのに(潜在GDP)実際に売れたのは80杯(名目GDP)なので、その差の20杯分が「ギャップ」になります。

この例えなら、100杯作れるのに実際は80杯しか売れない「デフレ状態」のため、この例であれば牛丼20杯分がデフレギャップになりますね。

一方、牛丼100杯に対して120杯売れる需要がある場合は、この20杯の差はインフレギャップになります。この場合は供給能力を上げる(店員を1名増やす等で生産能力を上げる)事でギャップが解消されます。

日本で起きているのはデフレギャップ

いま日本で起きているのはデフレギャップの方ですね。つまり、日本が本来持っている供給能力に対して総需要が小さい。

そのため、日本ではこのデフレギャップを埋める必要があります。つまり「総需要を増やす必要がある」という事です。

デフレギャップを埋めるには財政出動

「需要を増やす」ためには、何が必要でしょう?それは政府がお金を使い、需要を喚起するような「財政出動」を実施することが必要になります。

エコカー減税、公共投資の拡大、消費税減税、政府がやれることはたくさんあります。しかし、残念ながら政府はこの「総需要を増やす」政策をしっかり実施しなかったため、デフレギャップが全く埋まっていないのが現状。

デフレギャップが埋まらないと起こる怖いこと

このデフレギャップを埋めずに放置すると、実は単にデフレ不況が続くだけではなく、もっと深刻な事態が起こります。

日本では既に起きているのですが「日本の供給能力が損なわれる」ということです。需要が無ければ、企業が儲からないため、その会社自体が倒産や廃業に追い込まれ、最終的には本来持っていた生産能力や技術が損なわれてしまう、という訳です。

『供給能力』は全ての源泉

これも前に話しましたが、「供給能力」はモノやサービスを作り出す能力の事であり、GDPの源泉でもあります。

それを失うという事は、これまで築き上げてきた、日本の財産であるモノやサービスを生産する技術やノウハウを失う事というです。これは非常に深刻な事態だと思いませんか?

実際に、日本では公共投資をピーク時の半分に減らした結果、土建屋さんが減ってしまい、いざという時(例えば震災などが発生しインフラが破壊された時)に対応できる土建屋さんが不足する可能性があると聞ききます(これはインフレギャップですね)。

このように、デフレギャップを放置すると、最終的にはモノやサービスを作る技術やノウハウが失われる可能性があり、これは大変深刻な問題になります。この危険な「デフレギャップ」を埋めるためにも、政府に正しい対応を求める声を上げ続ける必要があります!

最後までお読み頂いて感謝です!少しでも日本経済に興味を持っていただけたら本当に嬉しいです!もし良かったら、次回も一緒に勉強していきましょう!よろしくお願いいたします<(_ _)>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?