値動きの対称性②

波動とか波形とか、およそ巷で唱えられている理論と呼ばれるものはほぼ分からなくて、唯一「エリオット波動では5波を数える」ということくらい。(否定しているのではなくて自分の理解度の話)

で、チャートは「幾何学模様」に見えるということは過去記事でも言ったが、なぜ幾何学模様に見えるかというと、

1つはチャートが「フラクタクル」であるということと、もう1つは「対称的な模様」になっているということからそう見えているのだと捉えている。

※別途、「この世のものはすべてフラクタクルで角ばった図形の集まりだが、脳が補正をかけているので滑らかに見えている。」というエッセイ的な記事もあり。

値動きの対称性については、過去記事でも「チャネル内の動き」に焦点を当てて触れたが、今回は「ヘソ付きダブルトップ」の「ヘソ」の部分に絞って説明してみる。

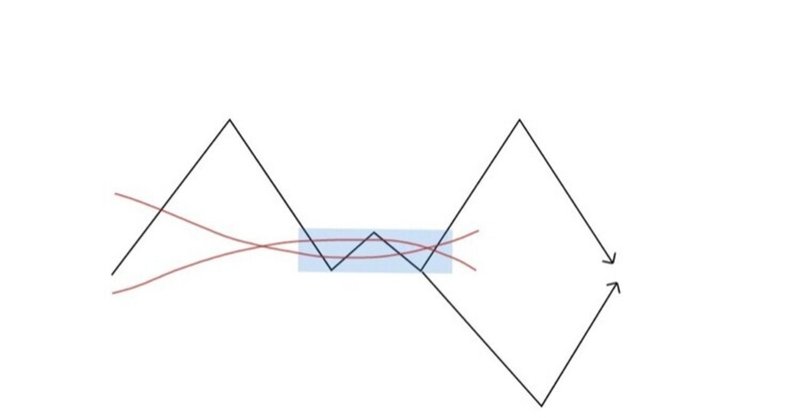

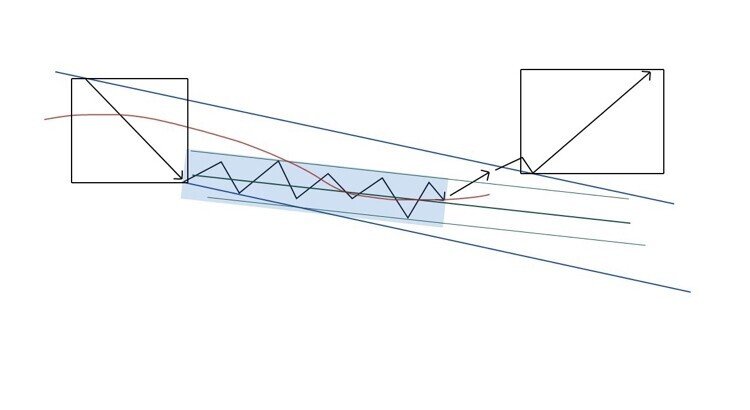

まず、値動きをパーツで見た時のイメージはこんな感じ。色付きの所は値が揉んでいるところ。

どのWを単独のヘソと見るかは流れしだいだが、ここでは値が揉んでいる部分全体に注目する。

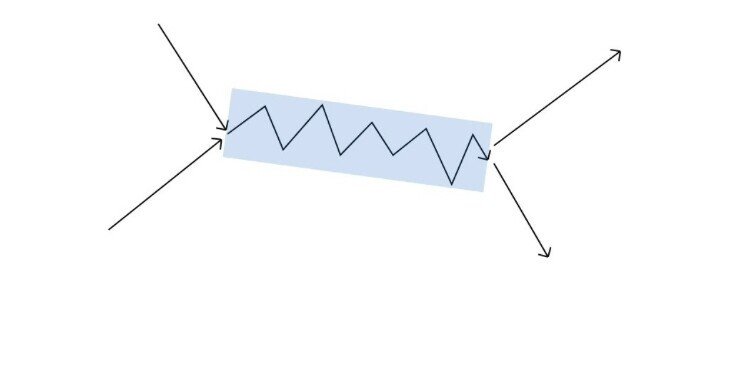

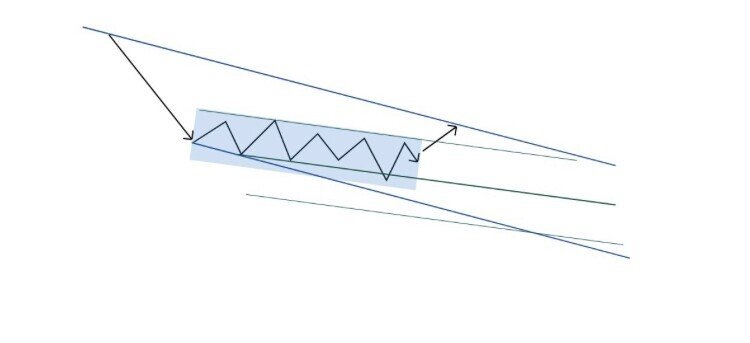

上から落ちて来て揉んだ時のパターンで見ると、こんな感じでラインを引く。

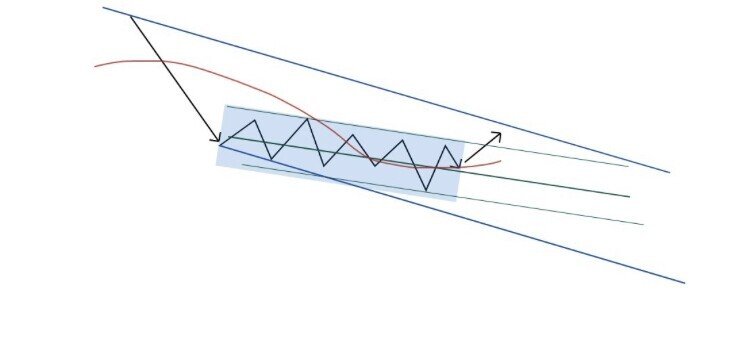

MAの軌道を見て「上に抜けるか?」という感じで見る。

ここでポイントなのは、上に抜けるイメージの時は「緑のセンターラインが色付きのゾーンの軸になるように調整する」ということ。

青チャネルを抜けてリテストが入り、MAが追いついて来たところで買いで入る。

上位足しだいでは□の上限で途転売りを狙う。

MAがかぶさってきていて、緑チャネルへ戻した時は売りで狙う。(上位足でも上からMAが落ちて来ていること)

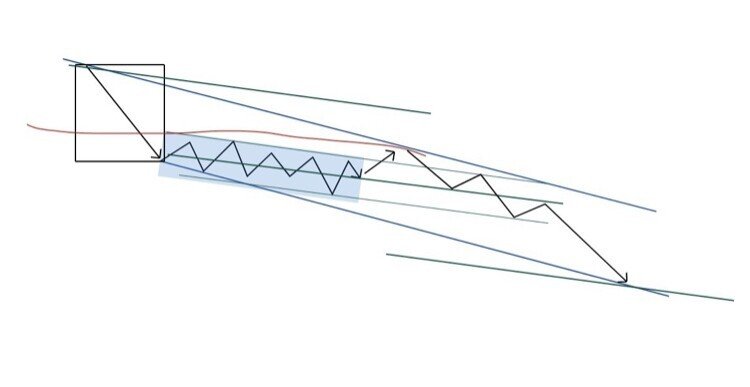

以上のイメージは、たまたま下にブレイクした後のダウントレンドを用いて説明したけど、極論「ひと波が出て揉んでいる所」であればどこだって良い。(値が乗っている角度のサポートライン際が分かりやすくはある。)

色付きの揉んでいる部分を左右対称に見る時には、MAができるだけ色付きの部分=緑のラインと平行になるような見方が望ましい。そこからMAが抜けたほうへ、またひと波が出る・・・という感じ。

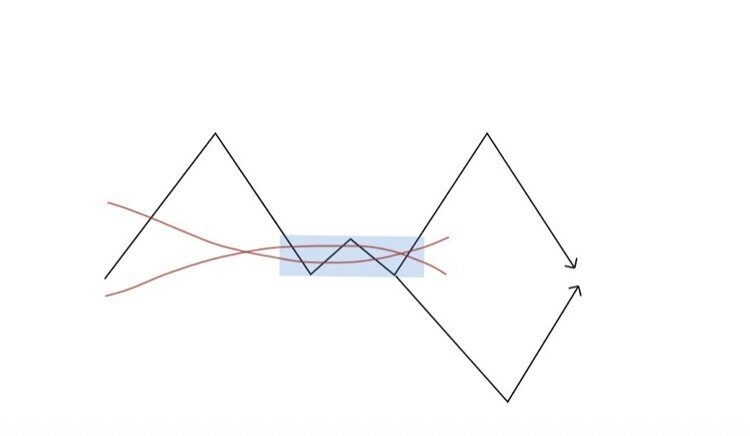

上のイラストは、ダブルトップの谷間に小さなヘソ(色付き)がある「ヘソ付きダブルトップ」の基本の型。ヘソの部分が盛り上がっていわゆる三尊になる時もあれば、横長のレンジになる時もある。 もちろん斜めでも上下逆さまでも同じ。

この色付きの中を貫くような「センターライン」を見つけるという視点でも良いかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?