地頭を育む毎日の過ごし方

こんにちは、まんまりえです。

今回の記事では、子育ち理論をベースとして「地頭を育むための時間的環境設定」について書きます。

どんな過ごし方が

子のありのままを開花させるエネルギーを育むのか?

について環境設定や親の基本態度をまとめます。

子に対する考え方の前提

1.子は自ら育つ力をもつもの。自分のことは自分でやるもの。

2.親とは役割であり、命を預かり、社会に返していくための仕事である。

「子が、自分のことは自分でやろうとすることを、いかに手伝うか、理解しようとするかという観点で、親の役割を果たしていくこと」

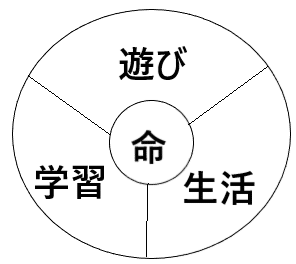

子育ち実践の柱

1.日課を安定させる

→生体リズムを整えるための習慣の獲得。

秩序という男性性エネルギーを育てる。

2.リビングに子のための空間を設置

→やりたいことを自由にするための空間設定。

子の内から湧き出るものを受け止めるという空間が、子が自ら育てるという女性性エネルギーの受け止めになる。

3.子の発する言葉は「マネ」で返す。

→子は問いを持つとき、意外と自分なりの答えを持っていたりします。自分なりの答えが信頼するお母さんと一緒なのか確かめたかったりするだけかもしれないのです。

だから「なんで?」と言われたら「なんでだろうね?」と返します。

この言い方ですが「はいはい、いつものなんでなんでが始まったわ」とスルーするような言い方ではなく、

子どもを見て「なんでだろう?」(「あなたの考えが知りたいわ」という姿勢)と受け止めるようにすると、「これはきっとね・・・」と子なりの答えを教えてくれたりします。

「興味をなくさせずに、「教えない」こと」

これこそが子の地頭を育む(思考回路を豊かにする)最善の方法です。

親はついつい正しいことを教えたがるものですが、知識は思考回路が整った12歳以降に蓄積すべきものです。

正しい知識と言えば、我が次女Moon(4歳)は鳥=ハトという認識でカラスを見ても「ハトいた~!」と言います。

あれは「カラスだよ」と言うことは彼女を受け止めていないことになります。

なので母親の役割として「ハトいたね~」と返します。

(すると長女Sunが「違う、あれはカラス!!」なんて言ってくれます。正しい知識は外からいくらでも入っていき、修正されていきますから心配なし!)

母親はどんな時でも、

何を言っても

ありのままに受け止めてくれる存在なんだ、ということを示すのが「マネで返す」なんです。

4.生活の場面では指示(「~してね」「~して下さい」)を出そう。

育児には大きく分けて、4つの場面が存在し、それぞれに環境設定や親の役割があります。

命の場面:生命維持のために、親は「強制」という手段を持ちます。

例:道に飛び出そうとした時、有無をいわさず抱き留める等。

遊びの場面:子の自由、やりたい放題が保証される。親は「マネで返す」を徹底する。

やりたい放題に自由に振舞えることが前提なので、片付け(元の状態に戻す)のは親の仕事。

生活の場面:自分の身支度を整えることから始まり、料理、配膳、片付け、洗濯、掃除、整理整頓、買い物など身の周りを整え秩序をもたらしていくこと。

親は「~してください」「~しよう」と指示をだしていくこと。

子が幼ければ幼いほどに指示は細かくする必要があります。

例えば靴下をはく、という行動を細分化すると

「座りましょう」

「右足の膝をたててね」

「左足は倒して」

「靴下のはき口をもってね」

「はき口をひろげて」

「足をいれましょう」と伝える、という感じです。

生活の指示は本来子がやるべきことを、母親が手伝っているのだ、という意識で指示を出します。

小さい子はほとんどできないのが普通です。でもちょこっとでもやったら、その子が「やった」のです。

手順が分かって、イメージできている子はやろうと思った時には、シュミレーションができていますから、行動に移せるのです。

知らなければ、何からどう手をつけていいのかが分かりませんからね💦

そして指示を出すときに大切なこと。

「決断と行動は子に任せる」ということ。

「やる」のか「やらない」のかを常に自己決定して行動にしていくこと。

「やらない」と決断することもとっても重要です。

成長していくにつれて、人に対しては「断ってはいけない」とNoに抵抗を持つ人は少なくないと思います。

しかし、やるべきことを進めるに当たって「やらない」と決めて実行することは必須です。

指示を出すからこそ「やらない」と決断することができます。

私は、ついつい効率的に家事を勧めたくて、生活の場面の指示出しを怠ってしまいます(*_*;

「どうせやらないって言われるし、指示出すのメンドクサイ」と思ってしまう毎日。

子育ちの遠藤さんは「指示出しこそ母親の愛」とおっしゃっていましたが、その通りだなぁと思います。

特に長女Sunは顔色を読む子なので「やりたくないけど、お母さんがあぁ言ってるしな、断ると怒られるかな」なんて心の声が聞こえてくることがよくあります。

でも「やりたくない」選択もOK!なんです。

以上が4つの柱でした。

これより、一つずつ詳しく解説していきます。

まずは1.日課の安定のお話からです。

日課の安定の重要性

よく健康のためには、「規則正しい生活」が大事!「生活リズムを整えて」と言われます。

それはなぜか?

体温や血圧、ホルモン分泌など体のさまざまな働きは、約24時間を一つの周期としたリズムで巡っています。

この体内の規則性のことを「生体リズム」といいます。

これは脳の視床下部という細胞集団のなかにある「視交叉上核(しこうさじょうかく)」というわずか小豆粒ぐらいの部分が「体内時計」=親時計なのです。

そして、この視交叉上核の細胞の中に、時を刻む「時計遺伝子」=子時計があるのです。

時計遺伝子は内臓や粘膜、末梢神経、爪や毛髪などあらゆる細胞に存在して、一定の周期で生まれ変わっています。

親時計である脳からの指令が、全身に隅々まで行き渡ることから身体が正常に働き、生命体として存在できているのですね。

▶参考 大塚邦明氏 健康管理に「体内時計を役立てよう」

健康なくして、日々の生活は成り立ちません。

その生体リズムを整えることを物心つく前から習慣化することが、エネルギーを下げないことにつながります。

日課のモデル(具体例)

日課と学校の時間割のように「何時に〇〇をする」というものではありません。

時間割は外から集団を動かしやすいように便宜的に決められたものですから、育児にはそぐわないものですね。

日課とは「流れ」なのです。

夕ご飯を食べたら、お風呂に入って、歯磨きをして、本を読んで、お話をしてから寝る・・・という一定のリズム。

同じ流れを繰り返すことによって、無意識でも身体が秩序に沿って動いていくことを目指しています。

具体例を示すに当たって、便宜的に時間を書きますが、大事なのは流れであることをご承知おき下さい。

なお、子育ちでは「眠り」から1日のスタートとして考えます。

この点は遠藤さんはハッキリとは仰らなかったのですが、それは眠る間際に何を考え、どんなことをしていたのか、ということは潜在意識に大きな影響を及ぼすからだ、と私は思います。

嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、辛かったこと・・・

どんな一日を過ごしたのであれ、親子の絆を確かめ、安心感に包まれたなかで眠れることがエネルギーの高い子を育てていくのでしょう。

・・・ということで、モデルケースを解説します。

19:30 【入眠の儀式】

・ ローソクを灯す:ローソクのゆらぎが脳をリラックスさせる効果があり。

・電気を消す:暗いのが怖い、眠るのが怖いという子がいます。

眠るとは生と死のはざまにあるようなの世界で、薄暗く感じます。

・子と共に 布団に入る

・お話(今日一日の物語、産まれた時の物語、昔話、創作話…)

・子が布団から出て、ローソクを消す

・親はギューっと抱きしめる

・こもりうた(わらべ歌)を歌って、子は一人で眠る。

→わらべうたを「怖い」という子は多い・・ですが。

日本語は世界のなかでも珍しく母音と子音が分かれている言語です。

私たちは虫の音に情緒を感じ、しみじみと秋の訪れを感じたりしますが、海外の人には雑音にしか聞こえないのだとか。

日本人が虫の音を愛でられるのは、

母音だけを切り離して聞き、色々な虫の共演が和音のように聞こえるからだそうです。

日本文化は「和」の文化です。

国民食のカレーもラーメンもインドや中国発祥のものをアレンジしてして、それが世界に広まったりしていますね。

それは入ってきたものを受け入れ、組み合わせて和していく・・・

日本語脳があるからなんですね。

そして0~6歳までに美しい日本語習慣の元で育つことがこの「和する精神」を育む日本語脳を育てることにつながります。

わらべうたはその魂に直接的に入りこむために「怖い」と感じるのかもしれませんね。

「いや」と言われたら止めますが、毎日繰り返していくことで慣れていってくれますので、ぜひ続けて行っていただければと思います。

歌っている自分自身も癒される、という効果もあります☆

最近のお気に入りは「ゆうなの木」という鹿児島の子守歌です。

明るい曲調なので、歌いやすいかと思います。

(10時間睡眠)

【6:00】

・自然に目が覚める

→睡眠が十分足りていれば、起こされずとも自然に目が覚めます。

・ おはようのハグ

→寝起きは直後は気持ちが不安定なので、ギューと抱きしめるという圧をかけることで安心する。毎日繰り返すことで、親側でも微細な変化に気づきやすくなり、健康チェックとなる。

・朝食

・ 遊び(屋内外など)

【9:00】

・おやつ :食事の一部ととらえ、おにぎりなどエネルギーとなるもの

・地域に出る(散歩)

→一歩家の外に出たら、親は子の後について安全確保と帰りの時間に気を付けつつ、子の反応にはマネで返するのみ。

子自身の目と足で生活圏を広げていく。

親は何に興味をもつのか、モノとどんな関わり方をしていくのか観察する。

近所の人との出逢いで、地域の目に守ってもらいやすくなる。

帰る時間になったら母親の横を子がついていく位置関係になる。

立ち止まってしまったら手を引っ張るのではなく、背中に手をふれて「はい、お家まで歩くよ」と声がけする。

【11:00】

昼食

→朝食の準備の時に、昼の分も一緒に作っておくと「お昼は朝準備したアレを食べる」という目的意識をもって散歩から帰ることもできる。

【12:00】

昼寝

→一日の前半と後半のメリハリをつけること。横になって体を休めることや、午前中の時間の内省。

「横になってね」という指示をし、「眠るのか」「起きているのか」は子の選択に任せる。

【14:00】

・自然に目が覚める

・ギューっと抱きしめる

・遊び

【15:00】

・おやつ

・買い物に出かける:可能であれば、スーパーより商店街などの個人商店の方が親とお店の人とのやりとりからコミュニケーションを学べたり、お金のやりとりが見えやすいので、経済を学ぶきっかけになったりする。

【16:30】

夕食の準備:1歳くらいから包丁をつかうことは可能。そして、「カレーにルーを入れるだけ」「みそ汁のみそを溶くだけ」でも子がやったのであれば「私が作った」という意識になる。

▶参考 坂本廣子氏「台所育児」~1歳から包丁を~

お風呂、布団の準備を同時並行ですることで、子は「ご飯を食べて、お風呂に入って、寝る」という行動に見通しを持てる。

・夕食:父親の帰りに左右されるのではなく、毎日流れで食事が始まるようにすること。家族団らんは休日に☆

・夕食の片づけ

・一緒に何かする。ボードゲーム(アナログゲーム)をやったり本読みをしたりするなど

【18:30】

・お風呂

→遊び場として「楽しい場所」にする。

棚を設けておもちゃを並べる。

遊びの条件

①湯船で遊ぶこと

②湯船のお湯はおもちゃとしてして認めるけれど、蛇口やシャワーの水は使わないこと。

理論的には、親は子が一人で入れるようになることを手伝う場であるため、指示だしに徹する。

髪の毛や体を洗うことも指示を細かく出し、一人でも洗い残しがないようにしていくことを見通す。

親は子が寝た後にゆっくり入ることの方がおススメではある。

(子のと水の事故防止などの安全管理上でも、親のリラックスタイムを確保するという意味でも)

・着替え:パジャマを着る、髪の毛を乾かす、歯磨きをするなど・・・

以上が日課のモデルです。

各ご家庭の事情に合わせて適宜変更を加えつつ実践していっていただけると嬉しいです。

特に重要な生活の指示

①睡眠:10時間+2時間(昼寝)=12時間睡眠。眠る子だけが育つ。

②歩くこと:自分の足で歩くことは、身体を鍛えること、自分の興味関心に沿って自分のペースで情報を入力することにつながる。

抱き上げて歩いてしまうと、子のペースではなくなるので原則的にはしない。

抱っこをせがむときは「落ち着き」を求めている時なので、ギューッと抱きしめること。

③食事:食事の質のこだわりも大事ではあるが、こだわるべきは時間。

終わりをはっきりさせることで、ダラダラ食べを防ぎ食事に集中するようになります。

遊び食べが始まったら「終わりにします」と下げる。

そうなるとお腹がすくので、その時のおやつは腹持ちのよい食事的な内容のものにする。

小食な子の場合、3回の食事+2回のおやつの計5食で一日の食事量を考えて構成すると良い。

甘いものなどの嗜好品は食事がきちんと取れるようになったら与えるようにする。

④家事:炊事、洗濯、掃除、買い物は、子に合ったサイズの道具を揃えて上げると、モチベーションが全く違う。

(包丁、まな板、踏み台、ピーラー、エプロン、ぞうきん、ほうき、チリトリ、ばけつ、洗濯板、たらい、ピンチハンガー、買い物かご etc.…)

家族とは日課を共有すること

子には子の日課があり、母親には母親の日課、父親には父親の日課があります。

家族とは、それぞれの日課を把握し、それぞれに思いをはせていくこと。

物理的には離れているけれど、精神的に時空を超えて共有しているということになります。

「今頃は給食を食べているな。今日の給食はあの子の好きなハンバーグだったわ。きっと満面の笑みで食べているわね。おかわりもしていたりして」

なんて思いをはせている時間はなんとも幸せな時間ですよね。

父親がまだ仕事で帰ってきていない夕食の時間に

「月曜日だから、今日はパパ仕事が遅い日だね。今頃まだきっとお仕事しているね。19時ころに終わるって言ってたから、帰ってくるのはみんながお風呂あがったころかな?」

なんて、よく娘がいいますが、これも家族ならではですね。

母親はついつい、家族の日課を整える役割がありますから、それに追われすぎると、自分の日課がおろそかになってしまいがちです。

すると、エネルギーは大幅にダウンしてしまいます。

エネルギーが下がると、些細なことでイライラしたり、体調を崩してしまいます。

そうなったら、まずは自分の日課を整えることが土台です。

味わってご飯を食べること。

ゆっくりお風呂に入ること。

好きなことに没頭すること。

0~2歳くらいの目が離せない子がいると、子が起きている時は難しいものですね。

ただ0~2歳くらいは寝ている時間も多いですから、日課を前倒しして進めて早く寝かせ、自分のための時間を多くとるようにして、メンテナンスするように心がけられるといいですね。

「日課=時間的環境」を整えること

日課とは24時間、毎日繰り返される時間のことです。

先に記したように、時計によって表されますが、時計が読めるから時間の概念があるとは限りません。

それは文字が読めるから言葉を理解していると勘違いするのと同じようなことです。

たとえば「さくらんぼ」という文字が読めても、その子の頭の中で

イメージとリンクしていなければ理解しているとは言えませんね。

ちなみにこのイメージが頭の中で再生されることが「頭でわかる」段階。

過去の経験から「家族でさくらんぼ狩りに行って、はしごに登って自分で採ったさくらんぼ。食べてみたら、甘酸っぱかったな。結構種が大きくて、まちがって飲み込んじゃったら、喉が苦しかったんだよな~」なんて感情の再現までできたら「体でわかる」段階になります。

図鑑などで得た浅い知識よりも、このように物語とともにある体験の方がより豊かであることがわかりますね。

子育ちではこの「物語」を語る、ということも非常に重要視しています。

本題に戻りまして。

まずは、流れる時間の中で自分の行動を確立していくこと、つまり体内時計をしっかりと持っていることが大事になります。

小学校に上がると、システム上「時間割」という外の時間に合わせざるをえない生活になります。

先に体内時計を確立しておかないと、時間に追われるような感覚になり、時間に間に合わないと大きくモチベーションが下がる、という事態を生んでしまいます。

体内時計を持っている子は、

「起きて、

着替えて、

ご飯を食べて、

歯を磨いて、

髪の毛を整えて、

制服を着て、

帽子をかぶって、

ランドセルをしょって、

水筒をもって、

靴を履いて、出発」という流れがあります。

周りの大人が「35分に出発だね、あと〇分だ」と外の時間割と合わせるように意識していくことでスケジュール管理ができるようになっていきます。

こうして日々繰り返される日課と、

週課(曜日によって繰り返されること)、

月課(月ごとに繰り返されること)、

年課(行事ごとに繰り返されること)などがあります。

我が家の場合ですと、長女Sunは週課で休日の朝食後には「どんぐり問題」に取り組むことがあります。

年課ですと、GWや長期休みの時は実家への帰省などです。

こうして繰り返される時間を持つことで、子自身が見通しをもって主体的に物事に関われるようになります。

大人でも同じですね、何が起こるかわからなければ不安ですし、自分がそこでどう振舞ったらいいかわかりませんね。

繰り返される時間は、子に落ち着きをもたらしてくれます。

0~2歳の日課

特に0歳代は、母親が全面的に子に合わせなければなりません。

母親の日課の9割を子に合わせるわけですから、大変なのが普通なんです💦

自分の好きな時間にご飯を食べたり、眠ったりという訳にはいかなくなることを前提に、1年間は子に合わせてご飯を食べて、眠って…ができる環境になるようにサポート体制を敷いておくといいと思います。

旦那さんの理解と協力が不可欠ですし、息抜きのために自治体のファミリーサポートにお願いしたりするのも必要になるでしょう。

1歳くらいから、「〇〇しようね」と指示をだしながら上記の日課へとを整えていきます。

遠藤さんの「子育ち講座」を受けたい場合は・・・

以上が、私が2017年度に子育ち講座全7回を受講した記録をベースとして、糸山さんの「どんぐり理論」、北極流のエネルギーの法則など学んだことをまとめたもので、本家の「子育ち」とはニュアンスが異なる部分もあります。

遠藤さんの「子育ち講座」を受講したい場合は静岡県富士市の「もりの書店」で定期的に開催される講座に参加されることをお勧めします。

遠方で通うことが難しい場合は、修了生がコーディネーターとなったり、おためし講座を開催するなど条件はありますが、出張7回講座もして下さいます。

出張7回講座

☆条件: 修了生がコーディネーターとなることorおためし講座受講生

☆人数: 4~7名

☆費用: 12,000(もりの会員入会金6,000円、年会費3,000円、資料代3,000円)+講師出張費(移動距離×50円+有料道路代+食事代)÷人数×7回

おためし1回講座

☆人数: 制限なし

☆講座内容: 遊び空間(おもちゃ、机上)と材料・道具、育児の全体像

☆費用: 講師出張費(移動距離×50円+有料道路代+食事代)÷人数

※有料道路代は普通車の通常料金で計算し、交通費が1万未満の場合は1万円となる。食費は3食で3,000円とし、持ち寄り昼食会を開く場合は2,000円となる。

※なお、上記の情報は2017年時の講座配布資料によるものですので、費用等変更があるかもしれません。

講座詳細は下記までお問合せ下さい。

問い合わせ先

もりの書店:0545-52-8555

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?