『画廊劇 焚書都市譚(三月版&四月β版&四月版)』REMIX

頭が痛い。終わってから少し経ってから頭っていうか、脳、脳みそがズキズキする。左右のこめかみをひとつの線で繋いでその真ん中、中心のような部分が釘を金槌でコツコツと打ち付けるような、痛み。たぶん、これは。脳の処理能力の限界を越えていて、痛い、という感じ。だから、パソコンが熱を持つとそれを逃がすためにファンが回るように、こうやって文章にしてその処理能力を越えたものを一度外に逃がす。同時に痛みを和らげるために甘いものがほしい。

書き始める前に家から数分のコンビニに行って甘いもの、そうだ、アイスクリームだと思って買ってきて食べながらキーボードを打っている。アイスクリームを食べるとなぜかその頭痛が和らぐように思う、錯覚だとしてもいい。アイスクリームだから、アイとスクリーム。目と悲鳴をあげるか、僕は観たもので悲鳴をあげたか? いや。「スクリーム」というと白いお面のホラー映画のイメージもあるから、悲鳴のほうが意識されやすい?

たしかヒップホップの黎明期の黎明(黎明のほうが新しい元号よくない?)にいとうせいこうさんが日本ではじめてのヒップホップライブと言われるインクスティックでコールアンドレスポンスをした時に「スクリーム!」って観客に投げたら、「スクリーム!」って返ってきちゃってコールアンドレスポンスにならないぞって、そのまま返ってきちゃうよってことで二回回しの二回目は「スクリーム!」って言わずに「騒げ!」って言ったら客がドカンと受けて「ウォー!」ってなったので、それ以降日本のヒップホープシーンでは「騒げ!」というのが定着したって話があるんですね。だから、僕は観たもので心の中は騒いでいたけど、口から声を出さずに歓声をあげていた。スクリームには歓声を上げるって意味もあるんですよね、確か。

本当は頭が痛いっていうところから、「兄さん、頭が痛いよ」でお馴染みな懐かしのドラマ『NIGHT HEAD』に繋げて、カタカナだと『ナイトヘッド』で、だったら『デイヘッド』ってあるんだっけ。夜の頭、使われていない部分という意味で超能力を巡るある兄弟を軸にした話だった。だから、そこにも「予知能力」もあるね、あったね、ということで画廊劇のひとつのセリフ≒アナウンスに繋がるかなと思ったけど、アイスクリームを優先してみました。

というわけで三月にも行われた『画廊劇 焚書都市譚』の「四月β版」&「四月版」を観てきました。

↓にある『、譚 近藤恵介・古川日出男』公開制作『画廊劇 焚書都市譚(三月版)』の以前に書いたものを読んでもらうとわかりやすいとは思うのですが、『画廊劇 焚書都市譚(三月版)』だけでも先に読んどいてもらえるとたぶん、今回僕が書く「四月β版」&「四月版」を重ねたものがわかりやすいんじゃないかなと思います。

『画廊劇 焚書都市譚』の「四月β版」&「四月版」を観るために昼過ぎに家を出る。前回同様にLOKO GALLERYまで歩いていく。だいたい30分ほどぐらいの時間、BGMは空間現代にした。

どのくらい前からか覚えていないが、ずっと「平成」は「昭和」の亡霊や幽霊というイメージがあって、でも、僕たちが今居る時間軸は「平成」だから、それが亡霊や幽霊というのはおかしいのか。でも、「昭和」が終わっていないという感覚は消えない。確かに昭和天皇は崩御された。僕の幼い頃の記憶として、テレビがある亡くなった老人をひたすらに映し続けていた。それが僕が覚えている古い記憶のひとつだ。もうひとつは旅客機が山に墜落した映像だ。僕は、幼い僕は飛行機落ちた落ちたとテレビを見ながら言っていた。とその後、成長した僕に母は何度か言った。とするとこれは僕の記憶か? 母がそう言うことで植え付けられた記憶のようなものなのか。

幽霊と亡霊、そしてゾンビということについて考えていたのは、この「平成」という元号が終わるから、だけど、終わってないじゃん「昭和」という僕の感覚が、そのワードたちに反応していた。そんなことを考えたりしていたので、この二ヶ月ぐらいはMoe and ghosts x 空間現代をまた聞くようになっていた。古川さんと空間現代のコラボを流しながらこのドキュメントを読むのもいいかも。

タイトルの「通過」というのは今回の『画廊劇 焚書都市譚』にも出てきたワードだが、この言葉が実は今回の多層な空間において重要なものだったように終わってから、思い出しながら書いていて思った。

僕は三月後半の生まれで自動車免許の更新の知らせがあった。四月一日に新元号の発表があるというのも知っていたので、発表されてから行こうと思っていた。

新元号が発表された瞬間は週三回行っている会社のオフィスだった。そこの同僚たちと。発表された瞬間に、命令に従えば平和かと思って、すぐに終わればいいのに、と思った。卯月=四月に入って一週間ほど経って免許更新に行った。ペーパードライバーだからすぐに新しいゴールドな免許をもらった。2024年(令和5年)だと思っていたのに、2024年(平成36年)まで有効のものだった。

国家が保証している身分証明書が、IDが来ないはずの平成36年という数字を僕に与えたから、僕はこの「平成」が終わってもあと五年はこの元号に捉えられたままだなと思った。あるいは違う時間軸を生きるための、生きてもいいよというIDをもらったのかもしれない。

「昭和」は上の世代がやりのこしたものを終わらせることできちんと終わらせればいいし、僕らはこの期間にきちんと「平成」を終わらせればいい、そうすれば、「令和」という時代はまだマシかもしれない。

元号については、『画廊劇 焚書都市譚』の「四月β版」&「四月版」のアナウンスでも古川さんが言われていたこともあるが、古川日出男という小説家を考える際には、「天皇小説」というものが脳裏をよぎるからだ。『ゴッドスター 』『ドッグマザー』という作品はまさしく、それだ。

もし、僕が古川論というものを書くならばタイトルは、『古川日出男論 孤児と天皇 貴種流離譚』にすると思う。そして、今回の画廊劇の舞台となったLOKO GALLERYという空間は少し特殊な構造というか、他の場所では再現不可能な要素の一因となっている。

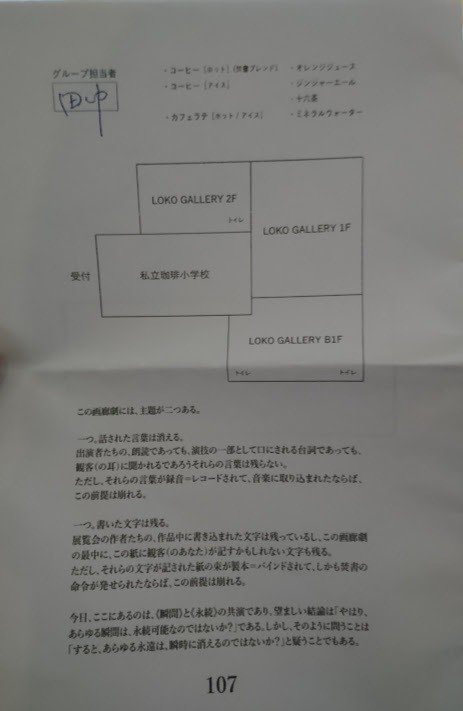

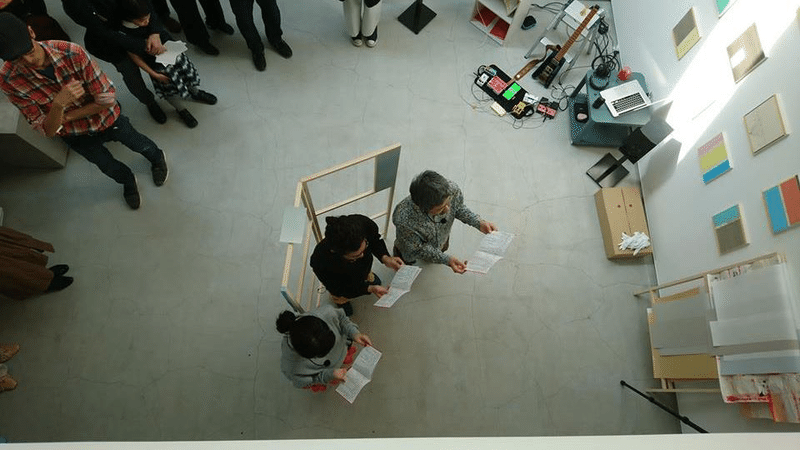

これは受付時に観客みんなに配られた紙。

●LOKO GALLERY2F

● LOKO GALLERY1Fー私立珈琲小学校ー受付ー道路ー猿楽小学校

●LOKO GALLERYB1F

という風に空間はまず三層ある。

三層ならば、上から未来ー現在ー過去という時間の流れにも見える。あるいは、上から天界ー地上界ー冥界という空間にもわけて考えることもできるかもしれない。そして現在=地上界という一階は珈琲小学校という香りのする五感の一部をより刺激する場所を通じて、外に繋がっている。だから、そこは入口でもあり出口にもなっている。

小説『焚書都市譚』のラスト部分を古川さんが全身で朗読する画廊劇の終盤に、小説の最後の一行を言う時に体の方が向いているのは、私立珈琲小学校とLOKO GALLERYの外側の道路。そして、道路の向こう側には猿楽小学校があり、二十一日は投票所となっていた。このことが示唆することについて言葉が現実とも共鳴して重なっているようにも思えた。

序破急の冒頭である「序」は各グループ毎に行動を共にする。つまり自由は制限されている。「破」「急」以降は各自それぞれが見たい場所に行って自由に行動ができる。

「三月版」「四月β版」「四月版」という三回あるということは毎回違うグループになっても、残りの二グループの「序」は体験できない。僕はすべて違うグループを選んだ。その三回分のレポート、体験できなかった二回の可能性、そして、参加者という観客それぞれが体感したもの、できなかったものは無数にある。この『画廊劇 焚書都市譚』は『、譚 近藤恵介・古川日出男』公開制作で作成されたように、層がひたすらに重なり合って出来上がっている。レイヤーは多層である。だから、僕は自分が見た異なる場所からのレイヤーを重ねることで少しだけ『画廊劇 焚書都市譚』の全貌は無理だが、一部分はドキュメントできると思う。

では、ここから「三月版」を軸として、今回の「四月β版」と「四月版」を重ねてみる。どういうことが起きていたのか、異なった視点を、視線で重ねてみる。さきほど書いたLOKO GALLERYという空間も三回分重なっていく、しかし、観客である僕は毎回違う場所から観劇している。だから、建物という空間は僕の中の空間把握能力の中では完全に一致、重なりあっているが、細部は毎回すべてが違っている。

『画廊劇 焚書都市譚(三月版)(四月β版)(四月版)』[出演]

古川日出男(小説家)、近藤恵介(画家)、北村恵(俳優 / from ワワフラミンゴ)、 河合宏樹(映像作家)、宮下和秀(ギャラリスト / from LOKO GALLERY, MUG)、 田中耕太郎(ギャラリスト, 音楽担当 / from LOKO GALLERY, しゃしくえ)

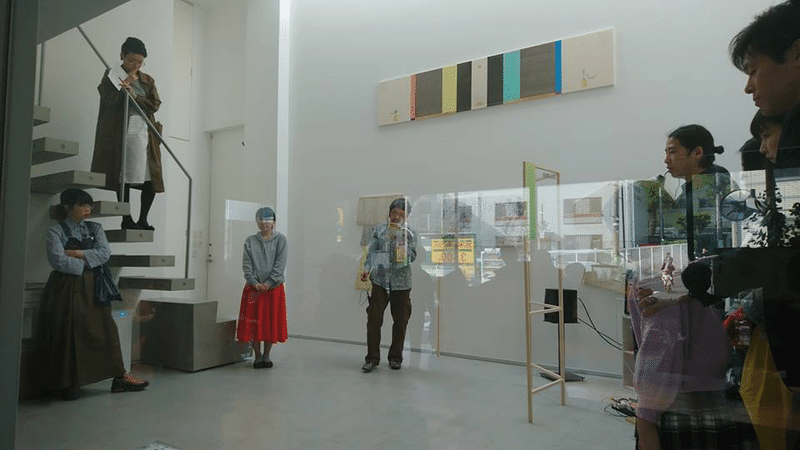

LOKO GALLERYの入り口で受付をする。それぞれ10人ずつが一グループとなって「序破急」の「序」にあたる部分を行動する。出演者のうち古川さん以外の出演者たち5人がグループのリーダー兼班長になって、グループを引きつれてこの画廊全体を巡るという趣旨になっている。

「三月版」は五十人、「四月β版」は三十人弱、「四月版」は六十人ほど。五グループに分かれる。宮下グループ、北村グループ、近藤グループ、河合グループ、田中グループの順番だったはず。近藤さんと河合さんが逆かもしれない、記憶曖昧。

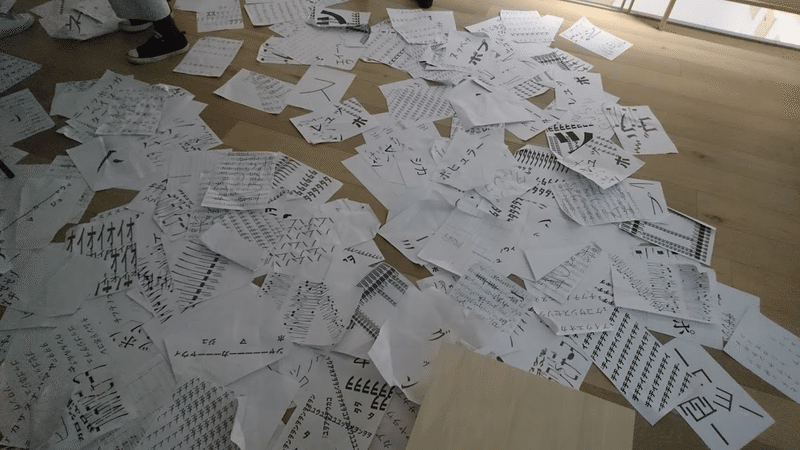

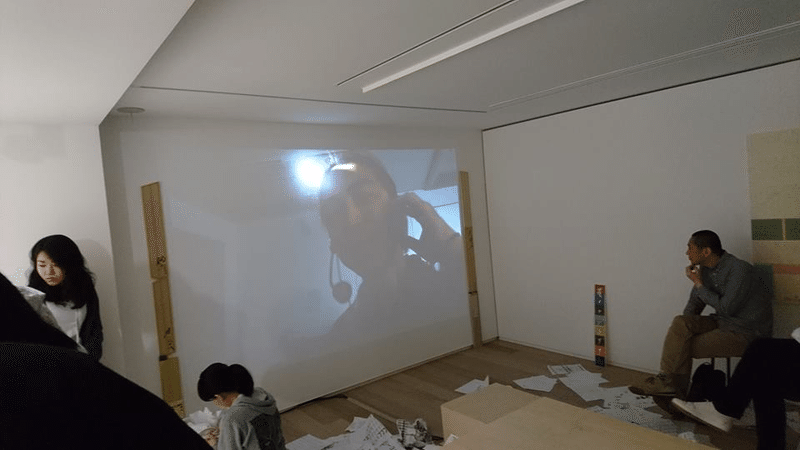

「三月版」北村グループで二番目にLOKO GALERYに入っていく。飲み物は焚書ブレンドを頼んだ。二階に進む。床にはカタカナで書かれた文字がプリントされた紙が床にバラまかれている。壁に映し出されている映像は一階の展示スペースのものだった。

「四月β版」河合グループで四番目にLOKO GALERYに入っていく。飲み物は焚書ブレンドを頼んだ。地下に進む。本部には古川さんがいた。

「四月版」田中グループで最後にLOKO GALERYに入っていく。飲み物は焚書ブレンドを頼んだ。珈琲小学校で待つ。

入っていく順番で冒頭の古川さんのアナウンスは聞こえるチームと聞こえないチームがいる。最終的にはアナウンスは繰り返されることになる。

珈琲の匂い、嗅覚については「三月版」の時にはかなり反応していた。ああ、これは五感を持って観劇するものなんだと。しかし、二回目以降も同じホットの焚書ブレンドを頼んでいるのに、初回ほど匂いに対して僕は強く反応していなかった。

嗅覚も含まれた鑑賞だとわかっていたからもしれないし、三回観てドキュメントを書こうと思っていたから、意識が観ること聞くこと、視覚と聴覚をより強くしていて、その分嗅覚は薄れていたのかもしれない。

「三月版」二階

「四月β版」地下一階

「四月版」一階・珈琲小学校

古川さんと第一グループの宮下さんによる会話による劇が始まる。獣にまつわる話、ジビエ、イノシシ、ウリ坊、眠れない男にとって、いやいつからが明日で昨日なのか。三回観て改めて思ったのは宮下さんが異様に演技がうまい、役者をされていたとあとから聞いたが、古川さん以外のメンバーではactorは北村さんだけである。宮下さんと北村さんは台本や小説『焚書都市譚』が掲載されている『すばる』を手に持たず、古川さんとがっつり芝居をしている。僕は舞台に立ったことはないが、普通にすぐできるものではないことぐらいはわかる。最初に古川さんと宮下さんの芝居があるのは、この『画廊劇 焚書都市譚』の世界を伝えるために必要な第一段階としてあったのだと思う。

二人のスマートフォン、スマホでのやりとり。このスマートフォンを略すとスマフォではなくスマホになるということ、このカタカナというものについて語られることは興味深くおもしろい。スマートフォン=smartphone=スマホ。

スマートはsmartであるのか、ここ日本においてということ。smartとは賢明なとか頭の良い、活発なという意味があるのに、スマートというカタカナになるとその意味はどこか剥奪されて、体型などがスマートという痩せているという意味合いになってしまう。だから、smartphoneは賢い電話という意味があるのに、スマートフォンになるとどこか賢さが薄れる、なくなってしまう。スマホはどうか、スマートフォンよりはスマホの方が賢そうな気がどこかする。もはや和製英語、本来の意味から離れたカタカナが省略されて、これ何段活用なのか、いや、活用ではなく変化している。この面白さは日本語にある。これはとても英語に訳すのは難しそうだなとも思う。

ひらがな、カタカナ、漢字、数字、アルファベット、記号、それらは音や形を表していて、パターンが際限ない。カタカナは西洋から入ってきたものを指すことが多いが、和洋折衷としてさらに意味が変わって本来の意味から外れたものも含まれる。小説『焚書都市譚』はカタカナをなくした世界、小学校の五年生以下は習っていない世界、彼らの発音はよりsmartな発音になっている。だって、カタカナはないから英語の発音で話す。すると年長者たちは聞き取れない。同じ単語であるはずの言葉がカタカナで発音していたものと英語で発音するものは異なる。世界がブレる、重なっているのにズレる。

言葉が漂う。

同じ古川さんと宮下さんの芝居のシーンもグループによってまったく違う景色が展開されている。気のせいか、「四月版」での父親と母親についての古川さんのセリフが他の二回とかは違ったように思えた。が、これもそれぞれの場所で気になっているものや見たり聞いたりしているへの意識の向け方が違うと、言っているはずのセリフが聞こえていたり、聞き逃していたりするということもあると思う。三回重ねると、三回分の記憶の細部は入れ変わったり、あるいは統合されてしまう可能性がある。こうやって文章を書くのもそれぞれの回でスマホで撮った画像を比べることで僕は思い出している。スマホで撮った画像は記録、脳みその記憶、記録は揺るがない、記憶は揺らぐ。

記録シリーズと記憶シリーズ。

「四月β版」の時の二階から見えた光。

昼の回であるこの回はガラスになっているところから太陽の光が室内に差していた。天井近くの作品に光がさしている。そこに書かれている、光に照らされているところに書かれていた文字は「アイ」と「イヤ」という『焚書都市譚』の登場人物の少年たちの名前だった。

「三月版」二階からエレベーターで地下一階に。近藤さんの自己紹介をスクリーンで見る。

「四月β版」地下一階からエレベーターで二階に。近藤さんの自己紹介を上から、壁に照射されている映像で。

「四月版」田中グループは珈琲小学校でガラス越しに。近藤さんが一人で朗読をする。この最後のチームは入ってからしばらくはここで見ているので、LOKO GALLERYでの展示を観たことがないと建物の構造がまるでわからない。地下に古川さんがいるのはわずかな隙間で見えるが、二階にスクリーンがあるということなどはアナウンスがあったとしても体感として、空間把握能力としては見ていないので脳内に描けない。

ここから玉突き移動と言う名の移動で最後のこのグループも一階の方へ移動することになる。宮下グループは隠し通路のような場所へ退避、僕はこのグループに入っていないのでそこはわからないが、最初から中に入っているので一度見れないという空間に行くことで全体的なバランス調整をしていたのかもしれない。

「三月版」地下一階

「四月β版」二階

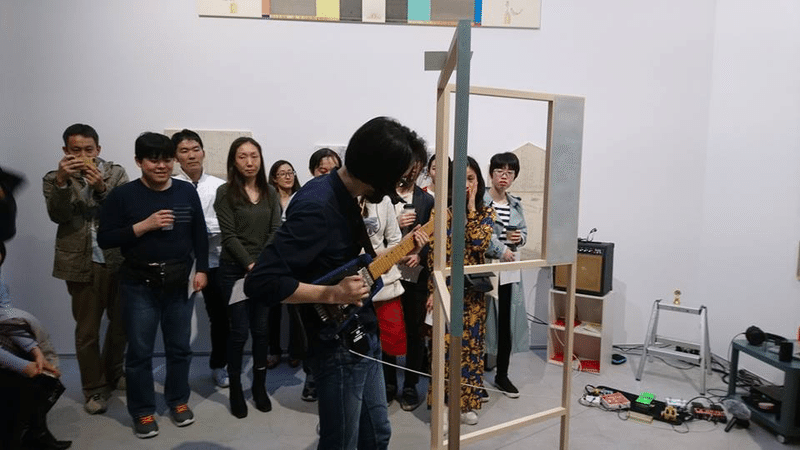

「四月版」田中グループは一階へ移動。ギタリストでもある田中さんの自己紹介代わりの演奏、そして朗読。その後、二階へ移動する。

最初にワンドリンクを頼んでから移動をしている。焚書ブレンドというホットコーヒーを僕は三回飲んた。だから、匂いがある、喉が動いて胃に落ちていく。古川さんと近藤さんによって作られた美術がある。それを見る。この画廊という空間を含めて、見て体感する。

スピーカーからは先ほどの劇に出てきたウリ坊たちの鳴き声やサンプリングした音、ギタリストによる音の響きがある。耳で聞く。ウリ坊たちの鳴き声だと思っていたものは、紙にマジックペンで書くときのキュッキュキュッキュという音だったように聞こえてきた。

「三月版」では僕は古川さんと宮下さんの芝居におけるウリ坊たちがイメージされて、スピーカーから聞こえてきたそれらの音をウリ坊の鳴き声だと断定してしまっていた。だけど、二回目、三回目で聞くとマジックペンが紙の上を滑る時の音に聞こえる。どちらが正しいのか、どちらも正しいのか。

人間は聞きたい音しか聞かないという、聞こえてきた芝居の中のウリ坊のイメージが音を変えた、いや、ウリ坊の音を僕は無意識に期待して、それを聴いたと考えるのが妥当なのかもしれない。

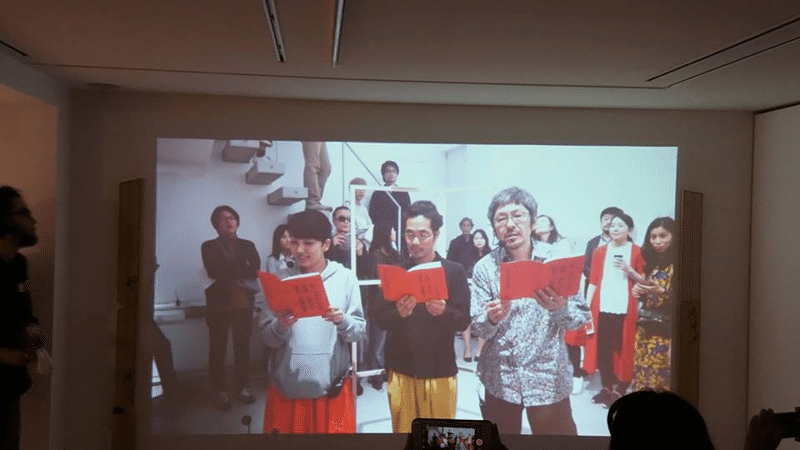

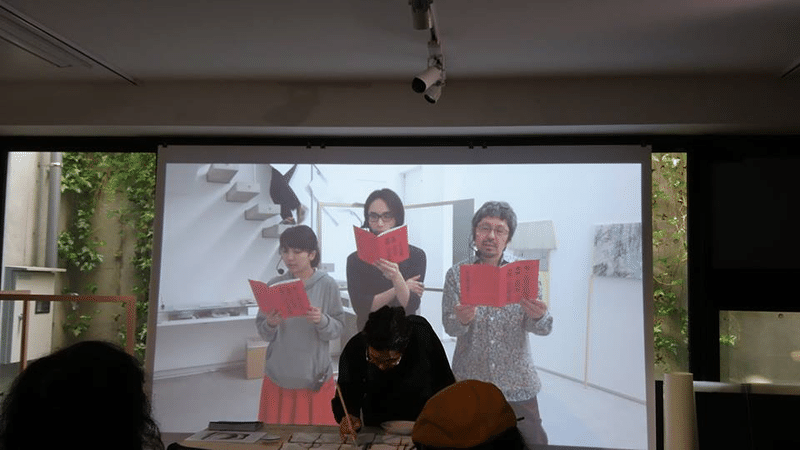

「三月版」地下から一階へ。『焚書都市譚』を古川さん、近藤さん、北村さんの三人で朗読する。古川さんは登場人物の「私」である小説家、近藤さんは十歳の移耶(イヤ)、北村さんが十一歳の亜威(アイ)として。

「四月β版」二階から。

「四月版」二階から。同じエリアに二グループがいたりすることは多々ある。ただ、移動は「序」が終わるまで頻繁に起きる。

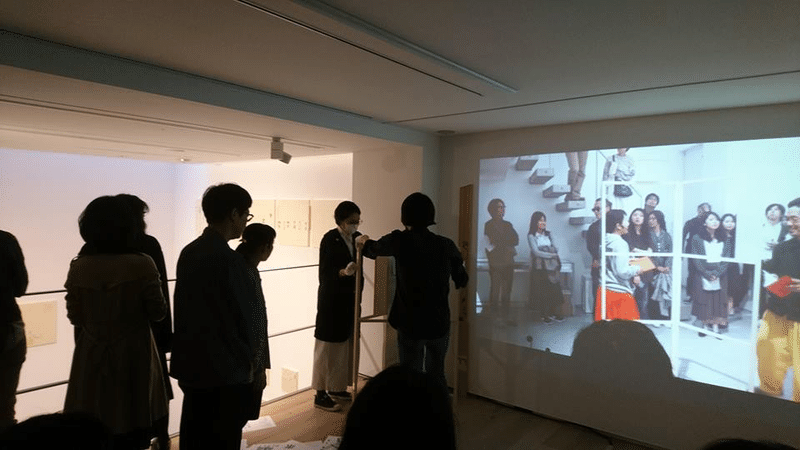

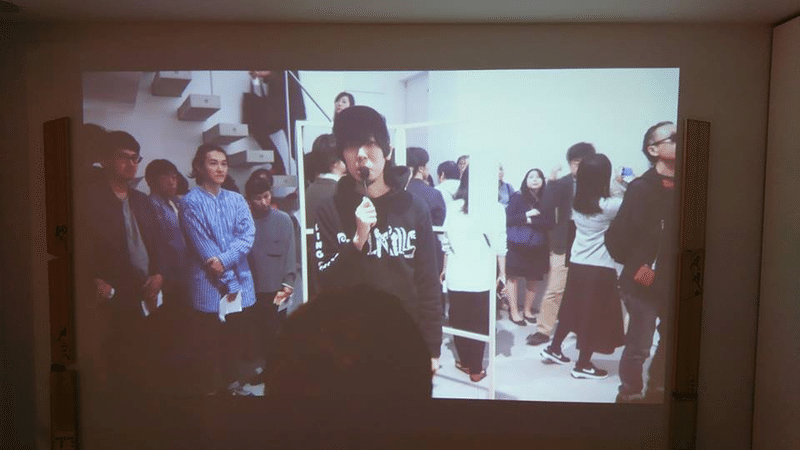

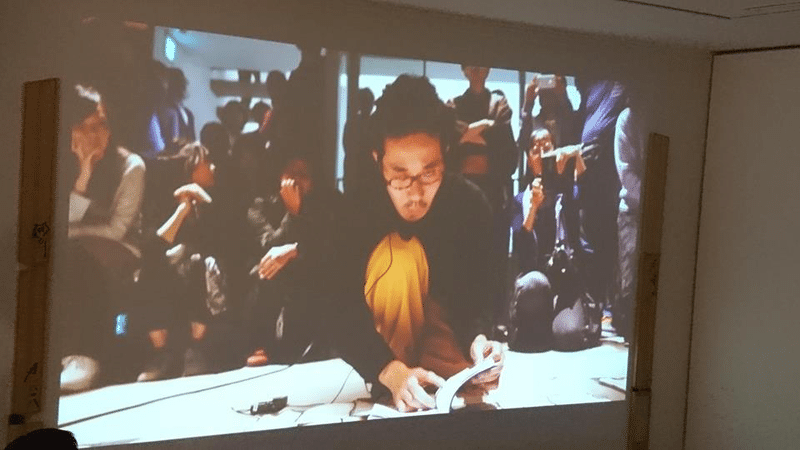

「三月版」三人の朗読後には映像作家の河合さんの自己紹介と朗読。古川さんの朗読をずっとカメラ越しに撮り続けた男はこうやって撮られる側にもなる。河合さんは少し体が揺れるので地下にいる古川さんから注意のような言葉が、アドリブのように見えるが三回ともある程度同じだったはず。

「四月β版」昼間なのでGALLERY内部の光加減もだいぶ違いました。この追加の公演はゲネプロというテイだったが、新しく作られている。他の二つとも違う昼の部の個人的な感想としては、地下の本部にいて指令を出していた古川さんのテンションがもっとも高かった。昼間の時間、どこか白昼夢のようなまどろんだ時間帯、そして観客の人数が一番少なかったこともあり、空間が広々としていたこともあったのだろう。一番ポップな雰囲気があったのがこのβだったように思う。

「四月版」地下で古川さんが「河合くん揺れない」とか言ってるのをスクリーンに映っている河合さんと指示出してる古川さんの後ろから見るのはなんか不思議。おもしろい空間だった。

「四月β版」一階から見えるのは河合さんと北村さん。古川さんの声はスピーカーで聞こえてきて、三人で朗読が始まる。

「四月版」地下一階では、古川さんがスクリーンの前に経って一階の二人共にカメラに映る。この一階の二人+地下一階の一人は二階のスクリーンでは三人の映像となっていたはずだ。それぞれの場所で見えている人数の数が違う、これは毎回違う場所に居てはじめてわかる。そして、この画像を並べることでより輪郭が増す。

映像作家の河合さんはこの舞台中もカメラを回して撮影する側としても参加していた。僕はスマホで記録するために何度も撮影ボタンを押した。「三月版」は当初三回になると思っていなかった(「四月β版」は「四月版」が予約ですぐに埋まったので追加された)のと、最初は「画廊劇」という初めての経験だったこともあり、実はあまり撮れていない。ただ、二回目になる「四月β版」以降は記録することも兼ねて撮影をした。撮った。

僕が撮りながら思っていたのは、ふたつの眼が見ている世界、スマホのレンズがとらえるフレーム、だから、その眼は一つ。二つの眼は撮影中はスマホの画面でどういうフレームになっているか確認して撮影ボタンを押す。二つから一つの目に、数が減る。僕たちはスマホだったり一眼レフカメラでもビデオカメラでも、単眼になって世界を記憶している。日本で言うなら一つ目小僧になっていて、西洋風に言うならキュクロープス、英語読みならサイクロプス。一回につき五グループあって、それが三回。しかも三回とも内容が異なる。観客の構成要素も違う、それぞれの目で見る、カメラも駆動して撮影する。そうしたら、目の数は何個だろう。それぞれが体験して記憶して記録したもの全部違う、層が異なっていて細部はすべて違う。そのイメージたちをミルフィーユすると多層になる。レイヤーが幾層にもなって時間と空間がそこに孕まれる。だから、すべての光景は見ることができない。

「序破急」の「序」の時点ではグループで移動していく間は個人での移動は基本的に禁止されている。だから、観れない部分が出てくる。つまり観たいものが観れない時間帯や場所も存在しうる。この考え方は古川さんに一貫しているように思われる。選ぶということは選ばないということ。福島の郡山で開催されていた『ただようまなびや』のタイムスケジュールは選べるということは他が選べないということが前提としてあった。つまり学ぶとは選び、選べないということ。そして、選びたくても選べないものもある。選んだものが自分にとって合うか合わないかもわからない。それでも、個人の意志で決めることが大事なのだと。

画廊劇の「序」にあたる部分では自由は効かない。グループ移動をする。必修科目のようだ。最初に渡された紙にカタカナで和製英語を書いてリーダーに渡すと、そこからは「破」「急」になっていく。グループは解散されて、各自が観たいと思う場所に勝手に移動して、画廊劇を観劇する。だから、ここでも選んだ場所によっては自分の目では観れない、あるいはスクリーンに映ったもの、スピーカーによる音で、いくつかのパターンがそれぞれに起きてくる。

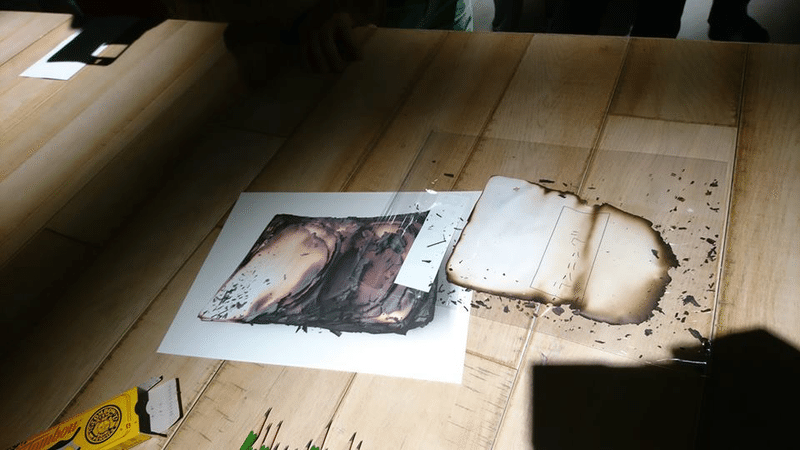

「四月版」各グループ最後は最初に渡された紙にカタカナを書く。「三月版」で焚書された一部に書かれた、残されたカタカナを見てチームで話をして、そこから連想したものを書くというもの。

たまたまだが、昼間の「四月β版」の河合グループで出された燃えた紙片になったもに書かれていたのは「ヘッド」という言葉であり、僕が「三月版」で書いたものだった。記憶が曖昧だが、北村グループで二階にいた時間が多かったからか、上から見ると一階にいる人たちの頭がいくつも見えて、たぶん、「ヘッド」にした。それを見て僕が「四月β版」で書いたのは「ゴッド」だった。

二階、一階、地下という三層、ヘッドというと『ビックリマン』のキラキラのシール、あのシールには「天使」「お守り」「悪魔」という三つの区分けがあったから、ヘッドの中でも神としての、紙に書くから「ゴッド」という連想ゲーム。「四月版」は「ランニング」だった。テーマが運動とか何件かグループで案がでて、そこからと自分が思ったカタカナを、ランナー、長距離、長距離走者の孤独、小説家、この「画廊劇」自体が小説という行為、一冊の綴じられた書物、それぞれの出演者と観客とスタッフみんなが小説であり人間、小説たち、小説群、群れという複数、ズ=S、ノベルズ。新書サイズになったけど、複数形にしたかった。ここからは観客各自が自由行動。観たい場所に行って観る。

「三月版」一階で、地下から上がってきた古川さんと宮下さんの芝居二回目が展開される。

「四月β版」地下一階に行って前回の「三月版」では近藤さんが地下で制作しているということにまったく気づかなかったので、二回目は地下にいようと思った。

「四月版」二階に行って起きていることを俯瞰的に見ようと思った。最初は一階で、二回目は地下で、最後は二階で。

「四月β版」昼間だったのもあると思うが、ご家族で参加されていた方々の娘さん、移耶と亜威と同じぐらいの小学生。ずっと近藤さんの制作を隣で見ていたのが微笑ましかった。

距離の近さ、好奇心。無邪気な関心。他の二回に比べると古川さんのアナウンスのテンションの高さに比べて、人数も少なく空間が開けていたこと、太陽の光、現実の移耶と亜威と変わらない小学生がいるという年齢層の広さによって、ポップさが増していた。このこともあってか、最後の「四月版」はより切実さが増すようなシリアスというか緊張感は増していたようにも思える。

「四月版」スクリーンに映される。地下の制作模様。

「四月β版」地下では制作が続き、一階では『焚書都市譚』の夫婦のやりとりの芝居が古川さんと北村さんで展開されている。

「四月版」二階から一階を見下ろすように二人の芝居を見ている。二階からしか見えない角度があることは前回の二階でわかっていた。この階段のシーンなど。

「四月β版」古川さんと田中さんと北村さんによる朗読。

「四月版」古川さんと田中さんと北村さんによる朗読。

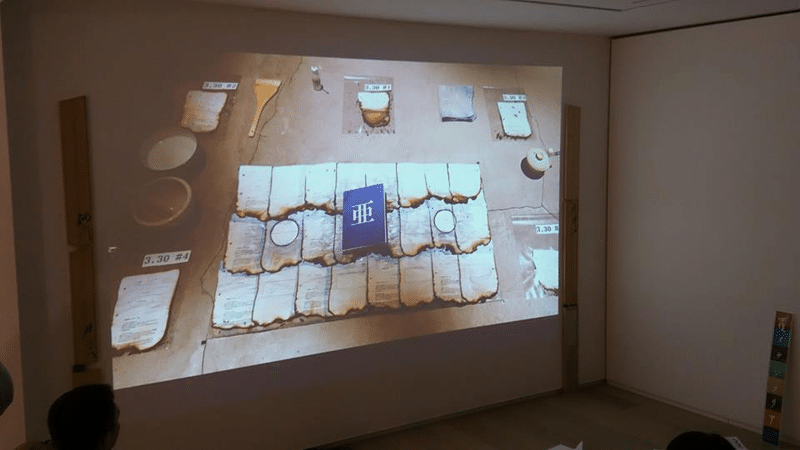

「四月β版」宮下さんによって観客が書いた一枚ずつが一冊に綴じられ、近藤さんの制作も形を成す。

「四月版」だが、完成したのという古川さんの問いに、近藤さんはいや、わからないです。と答える。どこが完成なのか、現在進行形の制作。それは東京という都市である。

完成することはない、いつでも途中にあり、同時に完成し続けている都市、それが東京。焚書される書物、燃えても書かれたという事実は消えることはない。東京という都市はどうか?

絶えず壊されて作られて、止まることのない街並みや景色は無くなっても、確かにあった。どこに?

その時そこに居た人たちの記憶の中に、ね、あるね。

大地震があっても大火災があっても未曾有の事故が起きても、かつてあったものは姿が消えても、あったね、そこに、どこに、居た人々の中に、共に。

「三月版」この時は近藤さんが地下で制作していることにまったく気づかなかったので制作されたみんなの言葉が綴られた書物と制作されたものが地下から上がってきて、びっくりした。あ、見えてないところで起きてた。結果のみが眼前に現れた。

「四月β版」近藤さんが地上に上がっていくのに地下にいた人も着いていく。昼間のバージョンは焚書できないので、珈琲小学校のエリアで最後の儀式が。たぶん、儀式と言ってもいいようなこと。儀式とは神話を反復すること。

「四月版」二階にいると今まで見えていていた一階から地続きの珈琲小学校は立っている場所の下にあるので目視できない。カメラが追っていない映像は見えない。

「三月版」受付があった場所で僕たちの言葉が燃える。火がつけられて紙が燃えて、消えていく。

「三月版」外で燃える僕たちの言葉の本。GALLERY内に本が燃える、紙が燃やされた焦げた匂いが届いてくる。灰になっていくもの、一階では古川さんが小説『焚書都市譚』ラストシーンを朗読している、朗読であり舞台に立つように声だけでなく、全身で物語を読んでいく、語ると共に動く。

空気はかき回されて、届いてくるのは燃える匂い。観客の視線は一定せず、それぞれが観たいもの、気になるもの、に向けられている。スマホやカメラでこの瞬間を撮る。巻き込まれている。この空間の中で出演者と共に観客もこの五感を動かされる画廊劇の一員になって、終わる。

古川さんの作品には時間と空間というものが大きな指針というか、受け手に感じさせるものとなっていると思う。そこには記憶と記録が結びついていく。

永遠は刹那の中にあり、刹那は永遠の中に、記憶と記録はピッタリと重なり合うことはない、ズレる、スライドではなく、ただ差異がある。差異がこの個人だけのものであり、歴史の破片だ。そのいくつもが重なるものが空間であり、また大きな歴史という時間だ。

画廊劇は参加型の演劇、演劇空間だと言える。あらゆる芸術がミックスされていく、誰もが当事者になっていく。言葉について考えるきっかけになる要素がいくつもあった。言葉によって思考し、思考がその人を形作る。創作することは自分と世界が、自分と他者がいかに関われるのか、関われないのか、その境界を手探りしていく行為なのかもしれない。

帰り道では雨が、雨粒は大きくなっていて世界を濡らしていた。今降っていてよかった。本を燃やした時にも降っていたのかもしれないが、炎は大きく空に向かっていた。雨に降られながら家に向かって歩く、一階の屋内から見た赤い炎が思い起こされる。雨、最後の「学べよ」という朗読が、残っていた。

「四月β版」一階にいた古川さんは、階段で二階に上がりスタッフルームからなのか、外に出て入り口から幾人かの観客を連れて帰ってくる。

一階で最後の朗読が、制作された「三月版」で燃えた書物の破片たちが継がれた都市の地図のような一編の上にこの「四月β版」で綴られた書籍が中央に置かれ、五つの燃えた紙片、と二つの香り立つコーヒーが置かれて、終わる。

「四月版」最後の古川さんの朗読を僕は途中が映像として記録しようと思った。ラストシーンはわかっていた。だが、ここに来るまでに僕のスマホは内部ストレージがいっぱいです。と表示がされていた。容量が足りないかもしれない。時間にしたら五分ぐらいか、もつか、容量、どのくらいだ、その消費量。時間は。

一階にいた古川さんが二階に上がってきてスタッフルームに消えた。声は聞こえる。一階には田中さんがひとり、ギターが鳴っている。だから、古川さんは「四月β版」同様にこの建物の入口であり出口から現れると直感が命じた。階段を降りる。古川さんが珈琲小学校のエリアに入ってきた。朗読は続いている。

物語は小説は画廊劇はクライマックス。古川さんはそのまま進む、一階に帰ってきた。スマホは録画モードの赤い色が見える。小説『焚書都市譚』の最後の一行、フレーズを言う、終わると思った瞬間に録画モードは勝手に終了し最後の言葉が古川さんの口が出た瞬間に、スマホは撮るのをやめた。それは天啓みたいに、ここからは撮るなよ、と言われているようで僕は心の中で頷いた。しかし、帰ってから録画したはずの映像を見ると古川さんが珈琲小学校に入ってから、一階のスペースに来る前に映像は終わっていた。さらに納得してしまった。

「学ぶんだよ」との言葉で終わった。終わるはずだった。「四月版」のクライマックスはここからだった。さらに書き加えられたファイナル「画廊劇 焚書都市譚」の時間。しかし、その最後の時間は見たし、聞いたし、嗅いだし、触れたし、味わったのに、今書いていると思い出せない、記憶が焚書されたように空白になっている。確かにそこにいたし、終わって拍手をしたのに、なぜか居たはずなのに記憶が迷い込んで像を結べない。そうか、僕自身が『焚書都市譚』の一部になってしまったからか、小説をみんなで編んだから、最後のシーンは忘却することで終わらせないことを選ぶのか。

終わって帰ってから頭が痛かったのはそのせいだ。脳の処理能力の限界値を越えてしまったのだ。きっと、いつか急にこのラストシーンは僕の中で浮かび上がってくる。見たから、聞いたから、僕の中にはある。みんなの中にもある。小説のワンシーンが急に脳裏に思い浮かぶように。

破片が、

紙片が舞っている景色の中で、その焦げた紙片に書かれた言葉をまるで時間を止めるようにして読むように。

古川さんがゼロをイチにして、出演者とスタッフの皆さんでイチを何百にも何万にも積み重ねたものを観客である僕らも加わって積み重ねた。だから、編んで読んだ。

燃えても書いた事実は残った。

時間軸の中に。それは小説だ。これは新しい小説のあり方のひとつだし、可能性だった。記憶シリーズ&記録シリーズREMIX終了、ザ・エンド。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?