【第437話】3/5中山11R・弥生賞(にゃむ師匠)

ん?にゃむ太郎さん、漁船に大漁旗?なんか「弥生賞」っぽくないですよ?なんかこうひな祭りとか、春のぽかぽか陽気とかっていうイメージですが?ん?マグロ漁師として俺の生き様を見てくれ?これが俺の弥生賞ですと?わかりました。よくわかんないけどひとまずご覧ください!

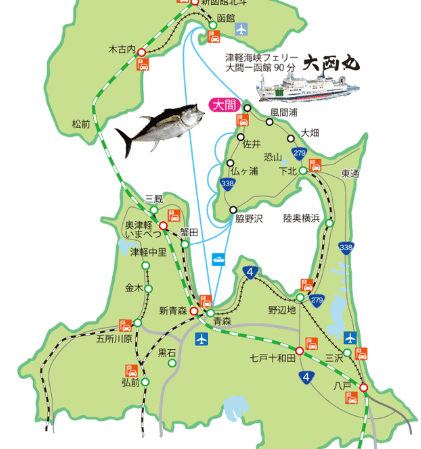

日本有数のマグロ漁港を有する、本州最北端・ 青森県大間町。

見渡せばすぐそこに北海道が見え、泳いでも行けちゃうのではないかしら?と錯覚する、そんな「本州最果ての町」。

主要産業は漁業で、みんなご存知、大間といえばマグロの一本釣り。

この「マグロ」によって町の財政も潤っていて、2005年ごろに各自治体が 「ウチもウチも」と次々に補助金目当てに合併しまくった一連の「市町村合併劇」にも大間町は加わることなく、男一匹ならぬマグロ一匹で生き残り。基幹となる産業がしっかりと根付き、それがきちんと町政に波及できている市町村は、合併しなくたってやっていけるというその証となった。

30年ほど前の大間町は、「ここ本州最北端の地」 というバカでかい石碑だけが岬にポツンとあるだけで、本州最北端のを目指すという熱いジャーニーたちの、その自己満足を満たす為だけに存在していた最終目的地という意味合いが強く、これといった観光名所もない、到達した旅人は石碑の前で万歳三唱したり、記念撮影したり、なんだったらちょいと足だけでも海に浸かって帰ろうか?と浸かってそれでハイ終わり。

あとは今来た道を帰ってくれというドS感に溢れた、特段観光を楽しむことはできないというかそんな環境は全く整っていなかったところだった。

ところが、潮目は変わる。

2010年頃から、NHKの連続ドラマのロケ地になったり、マグロ一本釣り漁師のドキュメント番組が次々にヒット。小生もついつい見ちゃうリアルドキュメント。ただの薄汚いオッサンマグロ漁師が、 日本中が感情移入するスーパーヒーローに変身し、ジワジワと視聴者のココロを鷲掴みにしていく。

その効果はてきめんであり、しだいに大間のマグロは「一度は食べてみたい」と国民に響き渡り、一大ブランドへとのし上がっていく。

観光客も当たり前に「大間に行けば、うまいマグロが喰える」 と思い、腹を空かして何時間もかけて最果ての地まで来訪するも、大間で取れたマグロというのはその場で食うことはせず、傷めず素早く築地に卸して初めて大きな金になるという漁師たちの当たり前の概念があり、地元で消費する意識やメリットもなく、変化に対応できる態勢も整っていなかったのだ。

しかし、観光客の募る不満にようやく時代の流れに気づいた大間民たちはここから意識改革。うまいマグロが喰える町にと観光シフトにスタンスを変えたのだ。

獲れたマグロを急速冷凍し、春夏秋冬何時でも安定供給できる設備を整え、 さあ観光客よウェルカム! とばかりに観光客たちの空腹も欲望も存分に満たせるマグロ料理店も町内に数点開店し大盛況。

あの古い遺跡のような「ここ本州最北端の石碑」の周辺にも、ごらんの通りマグロの一本釣りのモニュメントが誕生。

近隣にはマグロを食することはもちろんのこと、イカやホタテの海産物や、マグログッズがあふれた 「道の駅」 のような施設もオープンし、一大観光地へと変貌した。

小生もその昔というかおよそ10年前か。

大間町にある「まぐろ長宝丸」に出向き、極上のマグロ丼を堪能。https://oma-wide.net/menu/magurochohoumaru/

マグロなのに、噛むと「シャリッ」 と音のする身の締まった大トロをはじめとした、大間マグロの神髄を五臓六腑に染みこませたのだが、ご馳走様となるとそれなりにお値段は跳満級。「うわこれは完全に足元見ている...青森県ではあり得ないよそモン価格だなぁこれ・・・」 と、 お会計時に若干のため息もあった。

まあ、それでも金になると勝算を踏んでいるからこの強気の価格。いいものは何でもお値段はそれなり。それだけ大間の名に恥じないマグロが提供できる自負でもあるのだろう。

これぞ、大間マグロの「ブランド力」 によるもの。

ここ30年でマグロの一大ブランドとして「一人勝ち」を収めた大間のマグロ。毎年1月5日にかつては築地、現在では豊洲市場で行われる「初セリ」は年の初めの明るいニュースとして毎年の定番に。

そんな初セリでも常に最高値「一番マグロ」となるのは大間マグロであり、2019年には過去最高の3億6千万円という、競走馬でもここまで値はつかない驚愕の高値が付いたこともあり、 縁起の良い年初めのニュースはいつもこの大間のマグロで始まっているのが常。

このブランド力は相当なチカラを持っていて、都内の高級寿司店でもマグロに「大間産」とつくだけでお値段は2倍。それでも売れる、喜ぶ。 握る側も食す側も「大間のマグロ」というだけで高級感や安心感に包まれ、Win-Winの関係になるのだという。ブランド力という凄さがいちばん良く解る事例なのかもしれない。

しかし最近、 そんな大間のマグロも転機を迎えている。

震災以降、潮目や漁場に変化が生じ、大間港が面する津軽海峡では、従前よりマグロの水揚げが減る一方、大間町の東隣の大畑町や、津軽半島最北端の今別町、 下北半島の東端に位置する東通村の、もう地図的には太平洋に位置する沖合でマグロが獲れ、以前は大間に集結していたマグロたちが「一家離散」してしまったように、あちこちに散らばってしまっている。

おんなじマグロであっても、水揚げされた港が産地という厳正なルールに基づけば、大畑マグロや、今別マグロとなり、各自治体にある漁協も、一応のステッカーは作っているのだが、いかんせん全然豊洲では値段が全然違い、偽物感満載の「大畑マグロ」では全然値が付かないとのこと。マグロは大間でなければダメ。これぞブランド力が引き起こす格差。

なので大間近海で獲れたマグロは、たとえ大間港に水揚げされなかったとしても「大間マグロ」のブランドを使っても良いというグレーゾーンができたりして、価格の下落を防いだりしている現実。

そんな強烈なブランド力を誇る「大間マグロ」なのだが、昨今はこんなの問題を引き起こしている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4db4c5d04041479ef91e61c029d0e582901438df

気持ちは解る。

ただでさえ純粋な「大間マグロ」が獲れなくなっているのに、ブランド力だけはあって大間の一人勝ち状態。となれば、手を変え品を変え、「大間まぐろ」をより市場に卸して銭にするため、ルール違反やグレーゾーンに踏み込んで来る。解るけれどもこれが横行して、当たり前が当たり前で無くなってしまうと、ブランドそのものが崩壊してしまうことにも。

一度崩壊したブランド力は、回復するには並大抵の努力が必要。

まあ、小生はいち消費者であり、ただのマグロ愛好者なので、特段大間ブランドにこだわりや執着もなく、安くていいマグロを美味しく食べられればそれでよいドシロウトなので、これ以上の危機感を謳ってマグロ業界をどうこうしたいという気持ちはないのだが、注目するカテゴリーとしてはこの「ブランド力」。

これはマグロに限った事ではなく、 競馬界にも当然に存在するのだ。

そうですよ。このコラムは競馬のコラムでした(爆)

予想外の導入部分にすっかりマグロが喰いたくなってきたでしょうが、イキマショウ、弥生賞。

ここから先は

¥ 200

※予想に関するクレームは一切受け付けません。 ※馬券は自己責任でお願いします。 ※みなさんが寝たり遊んだりテレビ見たりしている時間を割いて予想しています。その対価として料金をいただいております。 ※的中率よりも回収率重視になります。 ※予想の転載・転売は一切禁止致します。