ブリリアタワー浜離宮の誕生物語 (19)

第二章 建替決議承認まで

5. 各種調査と行政協議

これらの業務は主に事業者側が分担し調査を行い、または外部に調査を発注し、その結果をもって行政と交渉を重ね、総合設計制度の認可が確実に取得できる段階まで進めて頂いた。

事業協力者側から提案のあった当初の建替決議に至るまでの予定表では予想より時間がかかるなと言う思いがあり、スケジュールにかなりの余裕を見ているのではないかと言う印象を持っていた。しかし、実際は行政の許可取得に想定以上の時間がかかり、建替決議までおよそ半年程度の遅れが生じた。スケジュールに余裕を見ていたのではなく逆に見通しが甘すぎたと言うのが実感であった。

注)各テーマの後の(建)は建物の設計に影響を及ぼす事、(収)は事業収支に影響を与える事を示す。

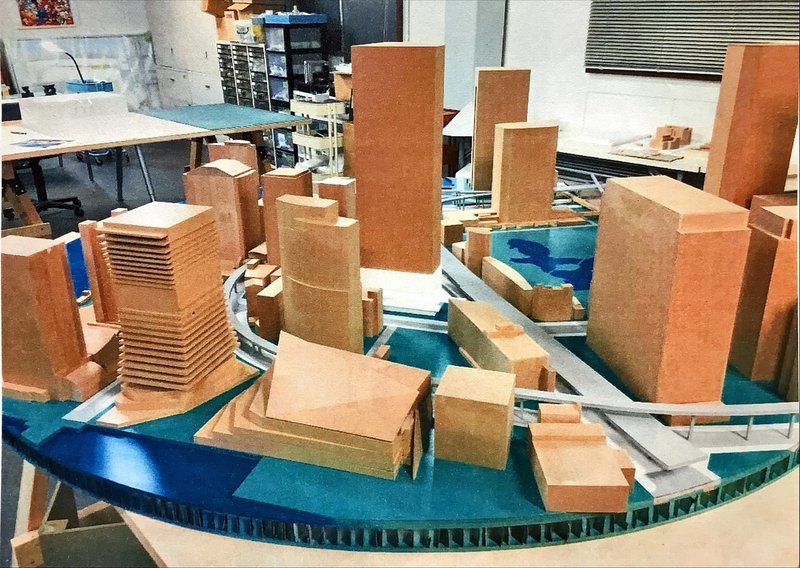

1)風環境調査(建)

予想以上に時間と労力がかかった。要因は、ステップアッププロジェクト(ポートシティー竹芝)、竹芝ウオーターフロント開発計画、芝浦1丁目計画(東芝ビル跡地)等々の開発計画が目白押しで後発のイトーピア浜離宮は、既存の建物の影響だけではなく、イトーピア浜離宮より先に竣工するであろう全ての建築物の影響を考慮する必要があり、難度が非常に高かったためである。これらのまだ建設途上もしくは計画段階の建物をも、考慮に入れた模型を作成し、風洞実験を繰り返さなければならなかった。後発プロジェクトは非常に不利であった。松田平田設計さんの努力によりなんとか、問題を解決し、建物の設計も当初の間口の広い間取の取れる長方形の形状を維持できた。

2)土壌汚染調査(収)

ゴミ置場したの土壌より370mg/kgと基準値150mg/kgを超える鉛が検出される。再調査が必要となる。

3)敷地測量調査

4)地盤調査

5)交通量調査(建)

6)電波障害調査

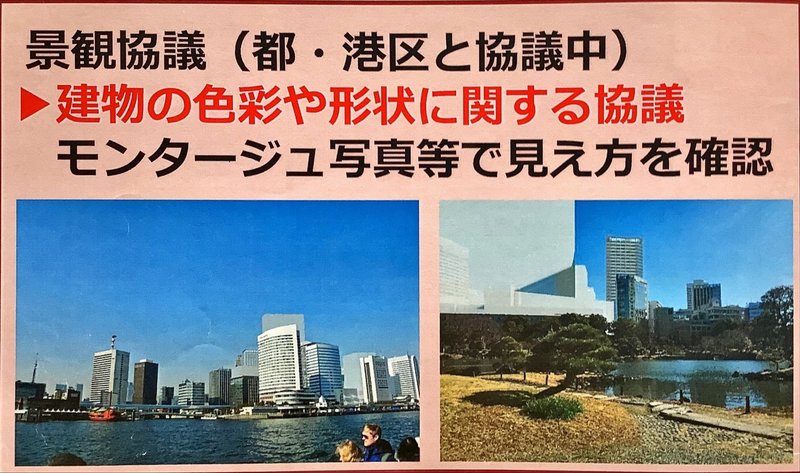

7)景観協議(東京都)と建物外観の設計(建)

浜離宮、芝離宮と歴史的な庭園があり、これらの景観を壊さぬ様、調和の取れる建築物である事が要求された。

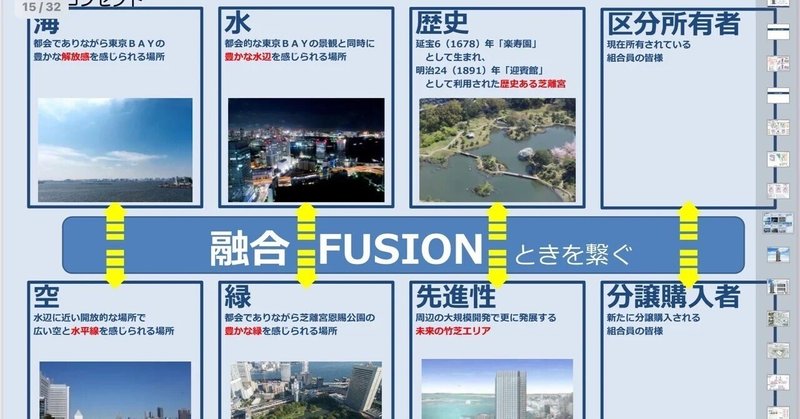

また、建物外観の設計では融合(フージョン)が基本概念とされた。つまり、① 海と空 ② 水(東京湾)と緑(芝離宮)③ 歴史(浜離宮、芝離宮)と先進性(竹芝再開発)④ 組合員と新規分譲購入者の融合である。また、これらのファクターは海や空に溶け込む建物の上層部の外観やランドスケープと一体となる基壇部の設計に反映された。この基本概念は松田平田設計より提案されたものであるが、マンションの外観設計にここまで細部にわたり理念が表現されているのかと感動した。

一般分譲販売にあたり、購入者よりバルコニー手すりが不透明で室内よりの眺望が十分に取れないのが残念であるというコメントが見られたが、これは芝離宮と隣接するため、バルコニーに設置されたエアコンの室外機が外から見えてはいけないと言う都との景観協議での指導によるものであった。

8)騒音・振動調査

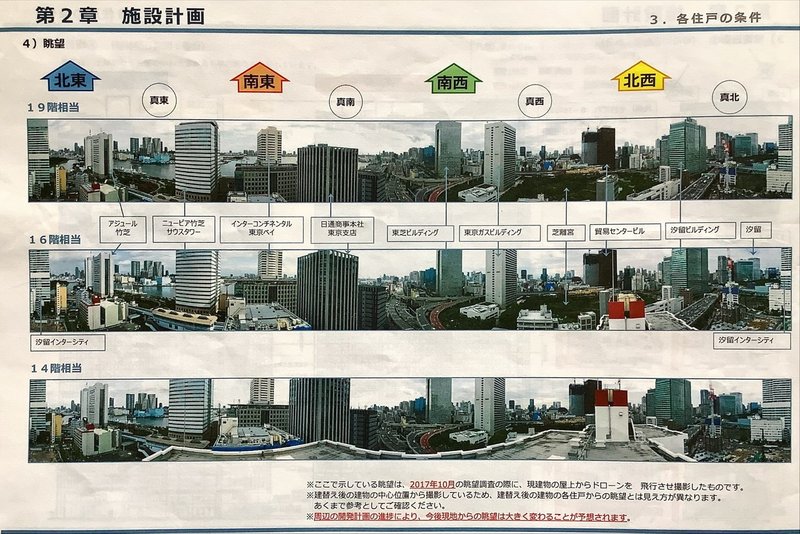

9)ドローンによる眺望撮影。

これまで、眺望については現マンションの屋上よりの眺望を参考により高層階の眺望は想像するより他なかったが、これによりより具体的なイメージを持つ事ができる様になった。(権利床のある19階までを想定)

10)北側国家戦略特区とのデッキ接続(建、収)

当初よりの懸案事項であったデッキ接続の可能性について検討を重ねたが、ステップアッププロジェクト(ポートシティー竹芝)側からの提案が必要である事、工期が合わない事、また工事費用及びメインテナナンス費用が全てマンション側の負担になる事より、実現は困難と断念。

11)アスベスト調査(収)

過去にすでにアスベスト調査は実施済みで問題無しとの結果が出ていたが、法律の改正があり、対象となる物質が当時より増加している為、再度調査が必要になった。調査結果は残念ながら、外壁塗装に有害物質が認められ、その除去のため、解体工事とその費用に大きな影響を及ぼす事が判明した。

12)保育施設の設置。(建、収)

これまで更なる割増容積率の獲得のため、保育園の設置を考えた事があったが、容積率割増の可能性が否定されると本件は全く検討していなかった。しかし、小池都政が誕生したこともあり、都、区の方針の変化があったのだろうか、総合設計制度の適用について協議を進める中、突如、港区より保育所の設置を求められる。

3,000m2を超える建物かもしくは300戸を超える場合には保育所の設置義務があると言う都の総合設計制度の許可基準によるものである。本建替事業では3,000m2以内ではあるが、300戸を超えることになり、この規定に触れることになる。ただし、これまでは当マンションはファミリータイプのものではなく、保育所の需要がないとし、この制度の適用除外を求めて来た経緯があった。しかし、2017年10月18日に国土交通省と厚生労働省連盟で大規模マンションにおける保育施設の設置の促進という通達が出され、節目が変わった様に思われる。以後、都、港区との本件に係る折衝を続ける事になる。総合設計制度の認可を出すのは都であるが、その前に港区との協議により区の推薦が必要で、港区は保育所の設置がなければ推薦しないとの方針を変えず、やむなく、設置反対を取り下げ、出来るだけ、小規模な保育所にするために条件闘争に切り替えざるを得なかった。小池都政になり、折からの待機児童0運動が強化される中、抵抗には限界があると判断した。保育所の設置のための設計変更は何度も試行錯誤を重ねて最小化・最適化を求めた。

13)近隣説明会実施決定(2018.8月)

14)補助金額の修正(収)

建替計画の検討を始めた当時(2016年度)から「優良建築物等整備事業」の補助金の活用を考えていた。当時の補助金の計算は戸数あたり百万円を前提として、都及び港区と協議をしてきており、4億円の補助金をあてにして来た。しかし、2017年度に国より同補助金は前年までの30%とする旨の通知があり、都、港区はそれに従う事になり、補助金は大幅な減額となった。しかし、都、港区と協議の結果、それまで優良建築物等整備事業の補助金との併用を認められなかった「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震促進事業助成金」との併用が認められる事になった。

+優良建築物等整備事業 427戸x1,000千円x30%=128,100千円

+特定緊急輸送道路 135,575千円

+合計 263,675千円

となり、補助金額はこれまでの計画より約1億4千万円の減少となり、事業収支に少なからぬ影響を与える事になった。一般的には老朽マンションの建替がなかなか進まない状況にあるにもかかわらず、補助金を減額するという国の方針には納得が行かなかったが、これを覆すだけの手立ては我々には無かった。上記のアスベストの除去費用、保育所設置による保留床の大幅減少と合わせ、補助金減額と強い逆風が吹き続け、事業収支の維持、区分所有者の合意形成にとっては大きなピンチが続く事になった。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?