ある本屋で、コーヒーと。1

私の日課は仕事終わりにカフェの併設した本屋で読書をすること。その本屋はカフェを利用すれば、席に好きな本2冊まで持って行って読んでいいことになっている。私はこの日読むと決めていた好きな作家【待津野ひまわり】の本と別の作家の本、2冊を持って、カフェカウンターでホットコーヒーのSを注文した。

「マグカップとフタ付き、どちらになさいます?」男性店員が訊ねた。

「フタつきで」私は即答した。

理由は二つある。ひとつ、冷めにくい。ふたつ、中身が見えない。中身が見えなければ中が空になったとしても分からない。つまり、長居できる。一番安いコーヒーを頼み、出来るだけ粘ろうという、貧乏魂と言うか、節約術と言うか、そんな自分への嫌悪と愛おしさを私はいつも胸に温めている。

本とフタ付きのカップを持って座席を探す。二人掛けのテーブル席が8つ、三人掛けが4つ、全部で12人は座れる大きな長テーブルが1つ。長テーブルは知らない人と隣や向かい合わせになるのが嫌なので、普段は避けていた。だが、その日はとても混んでいて、そこしか席がなかった。ちょうど真ん中の向かい合う二席が空いていたので、レジから遠い方の席に、両隣に当たらないよに身体を縮めて、腰を下ろした。

コーヒーを一口飲んで、持ってきた本を手に取る。エッセイも書くし、ファンタジーやSF系も得意とする待津野ひまわり。最近のドキュメンタリータッチの小説も好きで、今はそれを読んでいる。昨日の続きを探し、パラパラとページをめくって読み始める。

カフェにいるのは長くて3時間。しかしその3時間では大抵の本は読み切れない。にも関わらず、私は必ず2冊、本を持ってくる。しかもその2冊目は、次に読もうとしている本ではない。簡単に言うと『保険』だ。本Aを読んでいるとたまに飽きるときがある。そこに本Bをちょっと挟んでみる。ある程度の区切りまで読んで再びAに戻る。するとさっき飽きそうになっていたAが見違えるくらい面白くなることがある。私はこれを「大食いの読書」と命名している。大食いの人が今食べている料理と違うものを食べ始めるのを見ることがよくある。それを食べても勝負には関係ないのに、だ。そして食べるべき料理に戻ると驚異的なスピードで再び食べ始めるのだ。その人はインタビューで、違う味を挟むことで元の味がより美味しく感じられるからだと言っていたが、本にも当てはまったのである。だから2冊は全くテイストの違う本を選ぶようにしている。今、机にあるのは、政治に関する本で、正直興味は全くない。

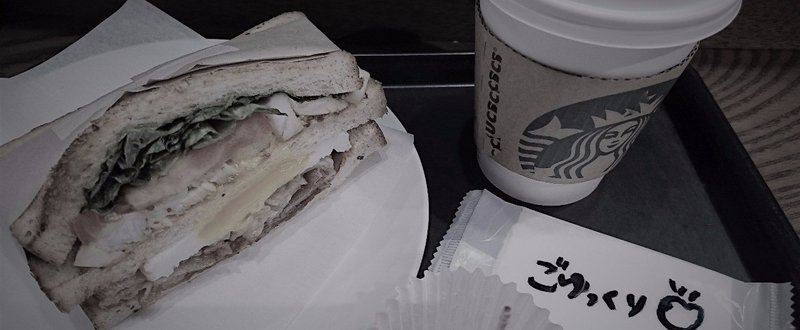

小一時間ほど本を読んだあと、私はスマホを取り出した。コーヒーと今読んでいる本をいい感じに並べて写真を撮る。自分の記録用にインスタ投稿するためだ。インスタは基本、閲覧用に使っているので「いいね!」や「コメント」はほぼないが、気にはしていない。

インスタ投稿が終わって、私は久しぶりに顔を上げた。すると空いていたはずの目の前の席に男性が座っていた。そして、ふと思った。「見たことある」と。仕事関係...ではない、地元が同じ…でもない、元カレ...いや、ないない。コーヒーを飲みながら、2、3度彼を盗み見した。そして、4回目に盗み見したら目が合った。

「あっ」

たぶん声にはなっていない。表情も変わっていないはずだ。だが私は確実に閃いていた。脳のシナプスが興奮して、ニューロンが繋がった。

私はそっと目線を本に移した。間違いない。彼は、このカフェの店員だ。注文を聞き、会計をしてくれたその人だった。

本が好きなのかな、だからここで働いているのかな、いらぬ妄想が始まった。私は顔の向きを変えないで、目線だけ動かして彼の読んでいる本を確認した。彼の手に1冊と、机にもう1冊置いてあった。

「あっ」

本の背表紙を見て、そう声が出た。しかも大きく顔も上げてしまった。幸い、彼は気付いていないようだった。私は自分の本を手に取り、読んで誤魔化そうとした。しかし文字が頭に入ってこない。さっき見た本の背表紙がフラッシュバックするだけだった。

彼が持っていた2冊は、今読んでいる本の前と、さらにその前に読んでいた本だった。本の趣味がこれほどまでに被ることがあるのだろうか。本を読むふりをして、もう一度彼を盗み見た。真剣な眼差しで文字を追っていた。つい数日前まで私もその同じ文字を追っていた。その本は、待津野ひまわりの最新作で、夢と現実が交錯する世界で起こるラブストーリー。彼女の本はどうしてか自分を主人公に投影しやすくて、私は何度も主人公の女の子になって、恋する男の子の夢の中にトリップすることが出来た。もし同じタイミングで本の世界に飛び込めたとしたら、私と彼は出会っているのだろうか。それともただの脇役で、二人に接点などないのだろうか。

「あの」

どこかで声がした。ぼんやりとした世界からピントが合うと、目の前の男性がキョトンとした顔で私を見て「はい?」と言った。どうやら私が声を発していたらしい。

「え・・・あ、あの・・・その、本、面白いですよね」

しどろもどろになりながら絞り出した言葉は弱々しく、彼に届く前に空中分解したように見えた。私は本の中で生きていきたいと強く願った。セリフも行動もすべて作家が考えてくれる世界にいれば、こんな思いしなくて済むのに。

「めっちゃ面白いですよね、僕この作家さん、好きなんですよ」

彼は微笑んだ。前言撤回。やっぱり本の世界には行かない。筋通りにしか物語が進まないなんて嫌だ。この胸の鼓動の回数も、体温の上昇も、思う存分味わっていたい。

「私もです。女性作家の中で、一番好きなんです」

よく通うカフェの店員が、たまたま向かいの席に座っていて、たまたま同じ作家が好きで、そこから何かが始まるラブストーリーって、まだ読んだことない。筋書はこれから書かれていく・・・気がしている。

続く。

クリエイトすることを続けていくための寄付をお願いします。 投げ銭でも具体的な応援でも、どんな定義でも構いません。 それさえあれば、わたしはクリエイターとして生きていけると思います!