「用の美」を実現した“民芸”に魅せられた:工芸品の可能性を確認した朝です。

おはようございます、Martです。

今朝NHK-BSの「美の壺」という番組を見ていて、「民芸」というものに興味がわきました。(「味の民芸」とは関係ありません!)

ここでいう民芸とは【民衆的工芸】の略で、1925年ごろ柳宗悦(やなぎむねよし)を中心とし、陶芸家の河井寬次郎、濱田庄司らによって提唱された造語だそうです。後に「民芸運動」としてムーブメントになったそうです。

結構新しい言葉だったんですね!知らなかった(*^^*)

「用の美」とは

民芸の本質を語る言葉として「用の美」というのがあるそうです。

使うことを前提とし機能を追求した形が、結果として美しい、

という意味でしょうか?

番組を見て、うすうすですが、わかった気がしました(*^^*)。

美しさだけを求めて作られた、というものがあれば、

その対極として、機能だけを追い求めて作られた、そういうものの事かな、と。

番組の中では、大分県日田市の山あいで作られている「小鹿田焼(おんたやき)」と、ヨーロッパ(イギリス)に祖を持つ「スリップウェア」という焼き物を紹介しつつ、その「用の美」を見いだす旅を展開していきます。

同時に日本の「民芸運動」についても語られていて、興味深かったです。

再放送があるみたいなので、よかったら見てみてくださいw.

“なかみ”あっての“うつわ”

焼き物の本質は「器」としての機能ですね。

もちろん、美しさだけを求めて作られたものもあるかとは思いますが、

やはり道具である以上、機能も求められて当然だと思います。

っというか、美しさだけを狙って作った“芸術品”は、

それ単体で美しさが完結するものかと思いますが、

器が“道具”である以上、何かとの組み合わせで完結する美しさを有すると思うのです。

だとしたら、「うつわ」の形をした工芸品は、

あくまでも「器=道具」であってほしい。

そう思うと、前者はもはや「うつわ」ではなくなってしまいますね。

実は、ぼくが今携わっている仕事の一部にそんな品物があり、

以前からなんらかの違和感のようなものを感じていたのです。

中味のない器だけを次々と見せられても、それらに魅せられることはあまりありませんでした。

「色が綺麗だ」とか「形がおもしろい」という程度で、感動はありません。

特に色は難しいですよね。

例えば、食べ物や植物よりも鮮やかな色味の皿や花瓶は、主役より目立ってしまいますし、バランスがとても難しくなります。

そんな中で、今日見た2つの“民芸品”には、器としての機能を満たした上での美しさがありました。

これが「用の美」ということなのでしょう。

小鹿田焼のサイトです。

こちらはスリップウェアのサイトです。

生活の中の潤いとしての美

音楽なども、時には重厚なクラシックの交響曲をじっくりと聴きたいときもあるし、仕事中のBGMとして、ソフトジャズなどをサラッと流しておきたいときもあります。

食事にしても、普段遣いには「ヤマザキ春のパンまつり」の真っ白いお皿が良いのですが、

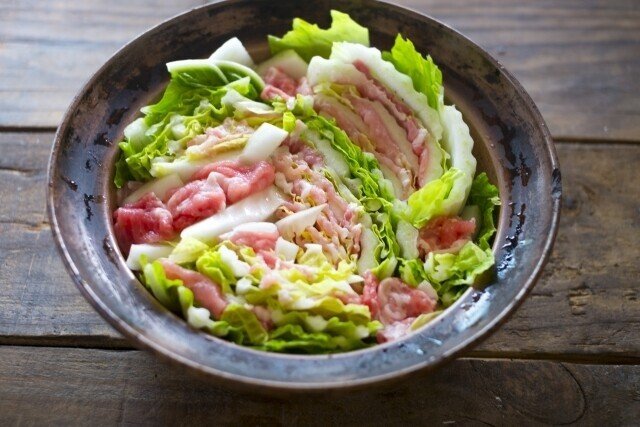

色鮮やかなパスタなどを頑張って作ったときには、スリップウェアの模様のついたダークなお皿を使ってみたくなります。

こんな“ハレとケ”の文化が日本にはあるようなので、

それを表現する手段の一つとして、民芸品を取り入れることを提唱したいと思いました。

とはいえ、ぼくなどは今のところ全くの門外漢なので、これから少し勉強してこれらの知識を吸収すると同時に、noteなどを通じてOutPutしていけるといいかな、と思っております。

器に限らず、暮らしの中のうるおいとしての“美”があれば、人々の暮らしはもっと豊かになっていくのかな、と想像すると、ちょっとやりがいありそうな仕事かな?(*^^*)

そんなわけで、これから資料を探しに図書館に行ってきます!

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?