小説「Mr.Green」31,134文字

ピアノの音で目が覚めた。

枕元の時計を見ると、午前の六時半を示している。

「きょうも早いな」

眼鏡をかけて布団からでる。

それにしても毎日毎日こんな早朝から生ピアノの音で起こされるも、よく近所から苦情がでないな、と思う。

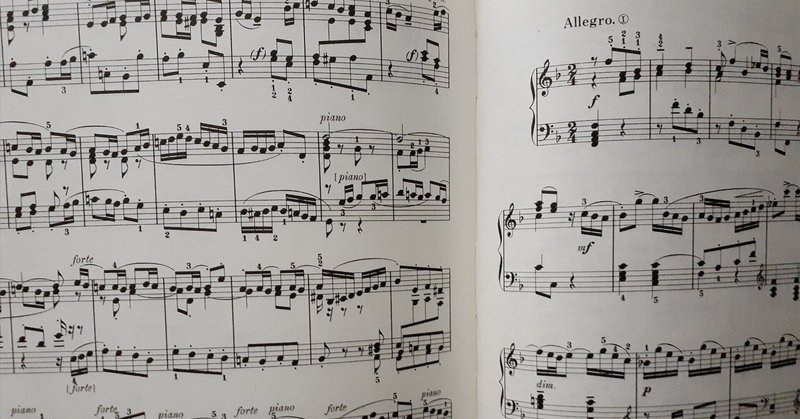

グリーンはがちゃがちゃとしたベートーベンをあまり弾かない。

特に朝はバッハやクープランなんかを気紛れに淡々と無感情に弾く。まるで時を刻む時計の針に徹しているみたいに。

「おはよう」僕はグリーンに声をかける。

グリーンは指を止めずに首を振って答える。

白いシャツにブルージーンズを身に着けているが、髪には寝癖がついている。

起きてから鏡を見ていないようだ。

「ちょっと待ってて。いま朝食をつくるから」

僕は洗面所へ行き、顔を洗い、スウェットのまま台所に立った。

電気ケトルのスイッチを押し、フライパンに卵をふたつ落とし、食パンを二枚トースターに入れた。赤と黄色のパプリカを切ってトマトと皿に盛りドレッシングをかける。

ケトルの湯が沸くと、マグカップに挽いたコーヒー豆が入ったドリッパーを嵌める。湯を注ぐとコーヒーの良い香りが部屋中に漂う。

チン、トースターが鳴る。フライパンの目玉焼きを皿に乗せ、フォークを脇に添える。

きつね色に焼けた食パンにはバターは塗らない。クリームチーズとブルーベリージャムの瓶をテーブルの中央に置く。

これが毎朝の変わらないメニューだ。毎日同じでも飽きない。逆に変える方がストレスになる。

すべてワンプレートに盛った朝食が準備されると、僕はグリーンに声をかける。

「朝食、食べよう」

「ああ」グリーンはピアノを弾く手を止め、椅子から立ち上がった。のっそりと長身をかがめるように歩く。台所で手を洗い、テーブルに着いた。

「ブルーベリージャムがもうないな」グリーンはブルーベリージャムの瓶をスプーンでかき回している。

「食パンも切れたよ」

「じゃあ俺があとで買い物に行くよ」グリーンは遠慮せずにたっぷりとブルーベリージャムとクリームチーズを食パンに塗って、齧っていた。おかげで、僕の分のブルーベリージャムは少ししか残されていなかった。

いつものことだ。そんなことで僕は目くじらを立てない。わかってるんだ。グリーンは選ばれた特別な人間で、僕は凡人だということを。

グリーンはまだ十五の頃に、街角に据え置いてある路上ピアノを弾いていたところを、通りかかったレコード会社の社長の目にとまり、スカウトされた。街のピアノ教室に通っていたグリーンだが、そこを辞めることを命じられた。

それから事務所の音楽家により個人レッスンを受け、いくつかの国際コンクールを受けさせられたが、いとも簡単に賞をかっさらい、最年少での受賞は話題を呼んだ。そして実績をあげてから満を持してCDデビューした。その数ヶ月後にはホールでのリサイタルを開いた。先にCDデビューしていたことは、グリーンを売り出すことに大いに奏功した。CDジャケットの物憂げな少年の眼差し。清潔な白いシャツ。髪も目の色も色素が薄く、明るい茶色だ。グリーンは日本人の父親とカナダ人の母親の元に生まれた。

本名、緑川圭音(けいん)。現在二十六歳。ファンはすぐにMr.Greenというニックネームをつけた。

ハーフの恵まれた顔立ちは、たちどころに女性ファンを魅了した。

おまけに自分のことを一切語らないミステリアスなところも若い女性たちを惹き付けた。

朝から寝癖をつけて、シャツをだらしなくだして甘いジャムのつけた食パンを齧っている姿なんて見たら、女性ファンも引くかもしれない。

ある日、僕がそういうと、理子は「女子は案外そういうところにギャップ萌えを感じるものなのよ」と答えた。

理子は同い歳の僕の恋人で、このマンションでのグリーンとのむさ苦しい男二人暮らしにしょっちゅう顔をだしていた。

「知哉の料理ばかりじゃ栄養のバランスが摂れないでしょ」といっては手料理を振る舞う。

グリーンと一緒に暮らすようになったのは、三年前。まだ学生だった僕のアルバイト先のレストランで食事に訪れたグリーンが、顔がばれて居合わせた女性客に囲まれてしまったのだ。店中は大混乱に陥り、ウェイターをしていた僕は、グリーンの手を引いて裏口から連れ出した。しかし、女性たちは裏口に回り、グリーンに攻めよった。僕は仕方なしにタクシーを拾い、僕の自宅まで連れてきたのだ。それから彼は僕の部屋に住みついた。

なぜ家に帰らないのか、と訊いたが、グリーンは自分のことで仲が悪くなった両親ともう共には暮らしたくない、と答えた。

僕の許しなど必要なかった。グリーンが住み着いたのは、ごく自然なことのように思えた。まるで捨て猫を拾ったみたいに。

そう広くはないリビングに新しくアップライトピアノが収められることになっても、邪魔になるとは一度も思ったことはない。グリーンは目覚まし代わりにピアノで起こしてくれるし、食糧を買い出しに行ってくれる。気が向けば掃除機もかけてくれる。料理と洗濯はしないが。

なぜ一人暮らしをしなかったのか、と問いたが、自分の世話をしてくれる人がいないから、となんとも彼らしい答えが返ってきた。そう、繰り返すが彼はひとかどの人間で、僕はなんの取り柄もない一般ピープル。

現在の僕はしがない会社員だが、毎月の給料とわずかながらのボーナスをもらい、ささやかだが安定した生活を送れている。

CDの印税やコンサートの出演料などで高額な収入を得ているグリーンに比べると、月とスッポンで情けなくなるが、比べるものではないと割りきった。それに、この部屋の賃貸料は、いまやグリーンの収入から支払われている。グリーンの申し出で。感謝こそすれ、だ。

グリーンは時に海外でコンサートに出演する。コンチェルトの場合もある。それに限らずリサイタルなど控えているときは、その前準備として、音楽スタジオを借りて練習をしている。やはりグランドピアノでないと耳が鈍るらしい。

僕らは車を持っていないので、移動は電車かバスになる。グリーンはキャップを目深にかぶりマスクをしてバスに乗る。それでも気づかれることがあるという。彫りの深い顔立ちは、マスクなどでは隠せないようだ。ただ、話しかけるなオーラを全開にしているので、バスの中ではレストランのときのような混乱には至らない。

「ミンチを買ってきたよ。あと玉ねぎも」

僕が会社から帰ると、ピアノを弾きながらグリーンは報告をする。

「それじゃあハンバーグを作れっていってるようなものじゃないか」

「ハンバーグってミンチと玉ねぎで出来ているのか」

ジョークではないようだ。着替えと手洗いを済ませた僕は、冷蔵庫の中を覗き込んだ。卵はある。野菜室に人参もある。なんとかなりそうだ。

グリーンの弾くバルトークの『ルーマニア民族舞曲』を聴きながら、僕は夕飯の準備をする。ファンが知ったら卒倒しそうな贅沢だ。

人参のグラッセを作り、こねたミンチを楕円形に丸め、フライパンに乗せた。じゅう、といい音が鳴る。

白ワインを冷凍庫へ突っ込む。二十分もすればキンキンに冷える。

僕らは毎日ビールか白ワインを飲む。米はあまり食べない。年に二、三度作るオムライスやカレーライスの場合を除いて。たいていは酒のツマミになるものを作る。

片側に焼きめがついたので、フライ返しでハンバーグをひっくり返した。そこで、グリーンの携帯が鳴った。グリーンは演奏に集中しているのか、反応しない。

「グリーン、携帯鳴ってるよ」僕は対面式の台所から彼が聞こえるように大きな声でいった。

「ああ、もう」グリーンはすこし怒ったようにピアノを弾く手を止めた。「はい」電話口にでる。

「わかってるって」「いちいちそんなことでかけてくるなよ」「いいや、こなくていいから」

グリーンが横柄な受け答えをするということは、電話の相手は彼のマネージャーだろう。グリーンは友達を作らない性分なのか、マネージャー以外電話をかけてくる人間もそういない。

通話を切ると、グリーンは苛立たしげにソファに座った。「もうバルトークの気分じゃないよ」なにやらこぼしている。

「近藤さん、なんだって?」

「来月ウィーンで弾くモーツァルトの進捗具合はどうか、一度聴きに行っていいか、って」

「聴いてもらえばいいじゃないか」

「近藤にはわからないよ。何がよくて何がだめなのか。どうしてあいつが俺のマネージャーなんだよ」

「でも、音大でてるんだろ?」

「でたからってなんなんだよ。音楽音痴でも音大くらい入れるさ」

それなら僕でも入れるのか。問いたいが、ぐっと堪える。

グリーンはときに高飛車になる。悪いやつではないが、しつこくされるのを嫌うところがある。十五の頃から下にも置かないような扱いを受けてきたからだろう。しかたない。

「さあ、食べよう。白ワイン飲むだろ」

「ああ」グリーンはまだ不機嫌だ。髪をくしゃくしゃに掻いている。

そのとき、インターホンが鳴った。画面を見ると理子が映っている。僕は共同玄関の扉を解錠した。

エレベーターで七階まで着いたであろう時間を見計らって玄関で出迎える。

「あら、いい匂い」理子は部屋に入るなり鼻をひくつかせた。

「なんだよ、来るなら来るって知らせてくれよ」

「LINEしたわよ」理子はむくれる。

「はあい、理子」グリーンが理子にハグをする。いつもの挨拶だとわかっていても僕は面白くない。「いまから白ワインを飲むんだ。一緒に飲もうぜ」

「うん、飲む飲む。チキンソテー作ってきちゃった」そういって理子は大きなバッグからタッパーをだした。「それとね、カブとベーコンの洋風煮込み」

「美味そうだね」グリーンはタッパーを覗き込む。「ハンバーグもみんなでシェアしよう。パーティーだ」

「いえーい」理子とグリーンはハイタッチをしている。

やれやれ、と僕はステンレス製のワインクーラーに氷と水を入れ、冷凍庫からだした白ワインを突っ込んだ。

僕ら三人は食べて飲んだ。とりとめのない話で盛り上がり、大いに笑った。とりわけグリーンはよく食べる。それなのにスリムな体型を維持している。ピアノを弾くことでカロリーを消費しているのだろうが、食べたら食べた分だけ体重が増える僕からするとなんとも羨ましい。

グリーンは理子に顔を近づけなにやら囁いている。理子はくすくすと笑う。いっておくが理子は僕の彼女なのだ。黙して横目で見る。

グリーンと理子の距離にやきもきしながらも、僕はいつかいった理子のひとことを思い出していた。

「あのMr.Greenをわたしたちで独占しちゃって、いいのかしら。なんだか夢のようだわ」

やはり、グリーンは日本のクラシック界のアイドルなのだと思い知らされる。なんたって洗濯洗剤のテレビCMにも出演しているのだ。露出度も高い。

「なあ、知哉。エアコンもっと温度低くできないか」

「十九度に設定してるよ」

「暑いんだよ。なんとかしてくれよ」

僕は召し使いじゃないのに。グリーンは暑がりだ。それを知って部屋を涼しく保っているのだ。八月も半ばだが、リビングと開け放したグリーンの部屋のエアコンをフル稼働し、扇風機も回している。僕には充分涼しい。欧米の人は冬でもジャケットの下にTシャツ一枚という人もよくいるが、その血を継いでいるからか、彼は夏にめっぽう弱い。代わりに冬には強い。十二月でもシャツ一枚でベランダでビールを飲む。

「ねえグリーン、なにか弾いて」酔って頬を赤くした理子がいう。

「オーケー」グリーンは組んでいた長い足をほどき、ソファから立ち上がった。

やがて聴こえてきたのはショパンの夜想曲だった。「遺作」として有名な第二十番、嬰ハ短調。

これはグリーンが指ならしとしてよく弾いているから、僕もすっかり覚えてしまった。

「遺作っていうくらいだから死ぬ前最後に作ったのかな」僕は訊いた。

「いや、死後に楽譜が見つかったんだ」とグリーンは教えてくれた。

「悲しげで孤独感がひしひしと伝わってくるわ」理子はうっとりとしながらグリーンの演奏についていったのだ。だがグリーンは「これはショパンの姉さんの練習曲として作られたらしいよ」とさらりと語った。

当然理子は不機嫌な顔をする。「ムード台無しね」

グリーンは特別な恋人を作らない。ガールフレンドは短期間でころころと代わるが、それもみな、外でデートをせず、毎回僕の家に招待するので、彼女たちは幻滅して去ってしまうのだ。でも、グリーンは懲りない。僕に新しいガールフレンドを紹介してくれ、三人でテーブルを囲み紅茶を飲む。なんともしらけた時間が過ぎていく。グリーンはまったく意に介していないようだが。

僕は理子とたまに外で会い、食事をし、体を重ねる。理子もそれで満足してくれている。なにせ僕らの付き合いは長いのだ。高校の同級生だった僕らは幼いながらも恋心を温め合い、育て続けた。だから理子とグリーンの少々濃厚な挨拶にも文句はいわない。理子との絆は揺るがない。そう思っているのは僕の方だけなのだろうか。

その夜は一般人でいえば週末のいわゆる華金で、解放感も手伝ってかワインも三本目になっていた。理子は泊まる気満々だ。グリーンにとってはなんでもない日なので、ただノリよく酔って理子と戯れていた。

今日もソファで腕を絡ませ笑い合っている。僕は見て見ぬふりをする。理子は単純にMr.Greenを一人占めしている優越感に浸っているだけなのだろう。わかっているが、小さな嫉妬が生まれる。

またグリーンが立ち上がってピアノの前に座る。華やかに演奏が始まる。バロック音楽だということはさすがに僕でもわかる。グリーンと三年一緒にいるのだ。それなりに詳しくもなってくる。

「なんていう曲?」理子が訊く。

「バッハのイタリア協奏曲、第一楽章」指を動かしながらグリーンは答える。

「この曲、素敵ね」

「ハンガリーのピアニスト、アンドラーシュ・シフのこれは見事だよ。軽やかさと滑るような演奏は俺には真似できない」

「へえ、グリーンでも越えられない人がいるのね」

「そんなもん五万といるよ。俺はまだまだだ。ヒヨコにもなりきれていない」

「そんな謙虚な言葉、グリーンには似合わないわ」

「俺のなにを知っているというんだ」

曲は第二楽章に移り、憂いを含んだ演奏をグリーン特有の淡々さで悲壮的にならないように弾く。曲調のせいか、理子は眉間を寄せた。

「そりゃあわたしはグリーンのことなにも知らないけど、あなたのいつも飄々として自信に満ち溢れているところ、大好きなのよ」

「俺も理子の裏表のないところが好きだよ」

僕には口を挟ませない両者だけに通じる会話だ。僕にだって理子の好きなところを百は上げられる。でも、いまはそんな子供じみたことをして演奏をぶち壊しにするのは避けたかった。

すこし鍵盤から顔を遠ざけるようにして時折目を閉じ神妙に弾くと、僕らは黙り、グリーンの演奏だけが部屋に染み入った。最後の音をとんと置くと、間髪を容れず大きな鼻息を吸ってグリーンは第三楽章を弾き始めた。第二楽章で鬱屈した気分を発散させるように思い切りピアノを鳴らした。速い指回しだ。ラストの和音が壁に吸い込まれるころには、理子の機嫌も直っていた。僕らは惜しみない拍手を送った。

「やっぱりグリーンの演奏は素晴らしいわ。ご近所も特等席で聴くことができて幸せよね。みな、Mr.Greenだって気がついてるのかしら」

「それはもう、バレバレだろう。このマンションに出入りしてる姿も見てるだろうし。だからご近所トラブルにはならないんだ」

「俺は俺なりに気を遣っているんだぜ。朝晩はベートーベンやショパンは弾かないとかね」

「でも、月光とかならいいんじゃない」

「第三楽章まで弾いてフルセットだ。月光をフルで弾いたら、寝た子を起こすことになる」

「へえ、グリーンにも大人の部分があるのね」

「俺をなんだと思っているんだ」

「大きな子供、かしらね」

僕は笑い声を上げた。「ほんと、そうだよね」

すると、グリーンは憮然として「シャワー浴びてくる」といってリビングを後にした。

僕は理子のとなりへ移った。顎に手を当てキスをする。舌を絡ませると理子は呼吸を荒くした。理子の豊満な胸に手をやる。

「ねえ、やめて」理子が身をよじる。

「どうして?」

「どうしてって、グリーンがいるじゃない」

「気を利かせてシャワーに行ってくれたんだよ」

「でも、すぐに上がってくるわ」

僕が胸を揉みしだくと理子は僕の手をぺちんと叩いた。

「どうしてだよ」僕はもう一度強い口調で訊いた。

「グリーンがいるときはだめ。やめて欲しいの」

「あいつが好きなのか」僕は声を荒らげた。

「どうしてそうなるの?」理子も声を大きくした。

「グリーンにいちゃいちゃしているところを見られたくないんだろう」

「そうよ、当たり前じゃない」

「僕たちは恋人同士なんだからキスくらいするだろう。グリーンもそれくらいのことで狼狽えたりしないさ。それとも何か? グリーンの前では誰のものでもないと主張したいのか?」

「ねえ、常識でものを考えてみてよ。三人で楽しく飲んでるときに二人がいちゃいちゃしだしたら、いくら理解ある友達でも居心地悪くなるでしょ」

「酒が入ればキスのひとつやふたつはしたくなる。グリーンも大人なんだからわかって席を外してくれたんだよ。その好意に甘えなくちゃ」

「でも、やっぱり嫌よ」

「そうかい。ならあいつと腕を絡ませていればいいさ」僕は席を立ち、向かいのソファにどすんと座り直した。

「どうしてグリーンのことで私たちが喧嘩になるの? 筋違いじゃない?」

「理子がグリーン、グリーンっていうからじゃないか」

「そんなにいってないわ」

「ああ、そう。自覚はないんだな。無意識ってことだ」

「なんでそうなるの? 智哉、おかしいわ」

「智哉のなにがおかしいんだい?」

僕の背後から声が降った。振り向くとグリーンがバスタオルで濡れた髪を拭いていた。

「なんでもないよ」僕は放るようにいった。

「そうよ、なんでもないわ」理子も取り繕うようにいった。

「そうか。智哉のおかしなところ、聞きたかったんだけどな」グリーンはにやりと笑った。

「さっぱりした?」理子がボブの髪をかきあげた。

「おかげさまで。二人も風呂へ入ったらどう?」

「どうして二人で一緒に入らなきゃいけないんだ」僕はいった。

「誰が一緒になんていった?」意地悪そうに片方の口角を上げ、そういうと、グリーンは冷蔵庫から冷えたビールを取り出し、プルトップを開けた。

僕は顔を真っ赤にしていた。理子に見られたくなかったから席を立った。

「飲むかい?」台所の流し台にもたれながらビールを飲んでいたグリーンが冷蔵庫の中からビールを出して手渡してくれた。

手のひらに伝わるビールの冷たさがありがたかった。僕はビールをあおりながら窓へ寄った。

そこから見える眺めは楽しいものではなかった。だが、遠くにスカイツリーがぽつんと佇んでいるのはかろうじて見えた。それもよく晴れて空気が澄んでいるときしか見えないが。

「わたし、帰るわ」理子が立ち上がった。

「泊まっていくんじゃないの?」グリーンが訊いた。

「ベランダに洗濯物を出しっぱなしにしているのを思い出したの」

恐らく嘘だろう。理子はバッグを手にした。

「次、いつ来る?」

「またすぐに来るわよ」理子はグリーンのハグを受け止めていた。

「それじゃあ気をつけて」

「うん」

理子が玄関から出ていくと、グリーンは僕のとなりに立ち、肩に腕を回してきた。

「理子は智哉のことが大好きだよ。間違いなくね。わかってあげて」

グリーンが理子と濃厚に触れあうせいじゃないか、などとはとてもじゃないが口にはできなかった。なんて女々しいんだ、と己を責めた。

グリーンがモーツァルトのピアノコンチェルトを弾くためにウィーンへ旅立った。今度は一週間留守にするという。音楽雑誌の特集を組むために記者とカメラマンが同行し、インタビューや各地名所で写真撮影も行うという話だ。

日本では超がつく人気者だが、海外ではまだよく知られていない。若くてイケメンでこれから活躍が期待されている東洋人、という程度だった。

日本で演奏会を開くと、チケットは発売と同時に売り切れる。観客はみなMr.Greenの一挙手一投足に目を釘付けにされ、メロメロにやられてしまうらしいのだ。

当然、僕と理子も演奏会に招待されたことがある。中央やや後ろの席だったが、周りには年齢層も幅が広い女性客ばかりで男性客が圧倒的に少ないのには驚いた。彼女らは買い求めたパンフレットを、演奏が始まるまでに舐めるように読み、ため息をついていた。

僕ら二人が招待されたプログラムは、ラフマニノフの『ピアノ協奏曲第二番』だった。

ステージ上のグリーンは、僕らの知るいつものグリーンとは掛け離れていた。ライトに照らされ茶色い髪が輝き、優雅に腕をひらりと回す仕草も美しかった。僕らは圧倒された。まさに天賦の才だと実感した。

「素敵な曲だったわね。新日本フィルもよかったわ」

演奏会の帰りに僕と理子は腕を組んでサントリーホールから六本木一丁目駅までを歩いた。

「寒々としたロシアの冬を思わせる演奏だったね」

「そう! まさにそんなかんじ! 智哉もずいぶんと詩的になったじゃない」

「作曲家によって色を変えるグリーンの音が嫌でも耳に入ってくるからね。解説もしてくれるし」

「わたしたちは最高の友を得たのよね」

僕は笑った。「なにせ超がつく人気者だからね」

「あの熱狂的な観客たちに知られたら殺されるかもしれないわね」ふふふ、と理子は笑いを溢した。

コンサートを終え、帰宅してきたグリーンは、ざっくりとしたセーターにジーンズ姿で部屋に入るなり待っていた理子にハグをした。

「どうだった?」

まだコンサートの興奮から覚めていないようで、ハイテンションだ。

「もう、ほんとに素敵だったわ。うっとりしちゃった」

「俺に?」悪戯めいた眼差しで訊く。

「演奏よ。でも、グリーンもカッコよかったわ」

「なんだ、ついでか」グリーンは冷蔵庫から赤ワインをだす。

「智哉、チーズ切ってくれよ」

「ああ」僕はグリーンの命令で動く。

それから、僕ら三人の打ち上げが始まるのだ。理子も台所に立ち、シーチキンとホワイトアスパラの缶詰めをあけ、マヨネーズと和え、クラッカーに乗せてだしてくれた。

「智哉がね、寒々しいロシアの冬のよう、って表現してたわ」

「智哉、最高だよ」グリーンは指をぱちんと鳴らした。「ラフマニノフの協奏曲第二番は、俺は雪が降ると聴きたくなる曲なんだ。わかってくれて嬉しいよ」

チーズと理子の作ったオードブルを口に運びながらご機嫌に話した。

グリーンはハグを理子としかしない。僕とはしない。男同士抱き合うのが恥ずかしいのだろうか。まあよく考えれば納得もいく。

話を戻すと、グリーンがウィーンへ行ってしまった一週間、僕は言い合いをした理子と連絡をとらなかった。「ごめん」という勇気もないし、実際どちらも意地を張っているように思えた。だから、理子からも連絡がなかった。

これでも僕は二十四歳になる。いっちょまえの男になるには、まだまだ修行が足りないのもしれない。たった二つしか離れていないのに、グリーンは要領よくて器用で、大人だ。

ちくしょう、なにもかもグリーンに勝てないじゃないか。

どうしてグリーンばかり意識して敵対心を持ってしまうのか。やはりそこには理子という存在がいるからだ。

グリーンを家に呼び込んでふたりで暮らしているだけなら何も文句はない。問題はグリーンと理子が濃厚に接触することだった。

この絵さえ見なければ僕はなんの躊躇いもない。グリーンが理子とはするものを僕とはしないという点にある。

男同士、肌を密着させるのに躊躇いがあるのはわかるが、やはり理子との睦まじさは僕としては看過できない。

僕とグリーンは同居する間柄の友情なのだろうが、それに対しても僕は寂しい。

始めは拾った猫みたいに思っていたが、いつの間にか僕はグリーンに嫉妬と憧憬の念を強く抱くようになっていた。

ウィーンから帰ってきたグリーンは、饒舌だった。

僕の不出来な料理をワインと共に口にし、終始ご機嫌に喋っていた。

「そこでさ、馬車が道路を走っていたんだ。びっくりだろ、いまどき。それがさ、乗ってたのは結婚式を挙げた日本人のカップルなんだよ。新婦のウェディングベールが風に靡いてさ、道行く人達がおめでとう、って手を振ってさ。俺まで幸せを分けてもらったような気になったよ」

僕はとくにこれといった反応を見せずにワインをひとくち含んだ。

「時計広場に子供たちが集まっててさ、そばの噴水にも蟻のようにたかってるんだ。俺が写真を撮られるのを指差して見ててさ、変顔してやったよ。ウケてたがな」

そう。僕は上の空で聞いていた。

「なあ智哉、聞いてんのかよ」

グリーンは長い脚を伸ばして、テーブルを挟んで向かいに座る僕の膝を軽く蹴った。

「聞いてるよ」

「なら、相槌くらい打てよ」

「僕だって機嫌の悪いときだってある。グリーンみたいに顔にはださないけど、気分が乗らないときだってあるんだ」

グリーンはしばらく僕の顔をにらんで、ぼそりといった。「理子か」

僕が押し黙ると、グリーンは舌打ちをした。

「まさかまだ喧嘩がつづいていたとはな。お前も子供だな」

「悪かったな、子供で」

「俺はさ、智哉のバカ正直なところは好きだぜ。だけど、女に意地張ってるなんてアホらしいと思わんのか」

「長く付き合えばそういうこともあるんだよ。ころころとガールフレンドを変えているグリーンにはわからないよ」

「なんだよ、それ。俺は恋愛経験が少ないといいたいのか」

「まあ、そうだね」

「俺はな、恋愛経験より人間経験のほうが大事だと思っているよ」

「人間経験?」

「人間はどんなときにどんなことを感じて生きているか。男とか女とかじゃなくてな。たとえば長い間放置された人間は心を閉ざす。自分が要らない人間だと思えてくるんだ。女だけじゃない。子供だってそうだ。そして大人の男だって同じさ」

「いい大人になって放置ってないだろ。自分で好きに生きていけばいいじゃないか」僕はワイングラスをテーブルに置いた。

「好きに生きていける状況ならね」

「どういうことだよ」

「さあね。さあ、この話はおしまいだ。飲み直そうぜ」

「なんだよ、グリーンからはじめた話じゃないか」

「まあそういうな。乾杯」グリーンはグラスを掲げた。

グリーンの話では、モーツァルトのコンチェルトはそこそこのウケだったらしい。とくに大きなリアクションもスタンディングオベーションもなかったという。当然、「ブラボー」のひと声もなし。ウィーン市民は東洋人の弾くモーツァルトを淡々と聴き、粛々と帰っていった。国際コンクールの優勝を総なめにした少年時代の評価も加味されることはない。いま、東洋人の彼はどのような演奏を魅せるか、ということのみに意識を集中させる。

だから、クラシック音楽の雑誌冒頭のカラーページを特集されることも国内でしか話題にならない。それに、中にはクラシック愛好家でもないのにグリーンを王子様かなにかと思い込んで追っかけをしている女の子だっているのだ。

実際、このマンションに住んでいることを割りだし、待ち構えているファンもいる。みな比較的大人しく、危害は加えない。困ることとしては手作りのお菓子をプレゼントすることくらいだろうか。グリーンは一応は受け取るが、どこの誰ともわからない人の手で作ったお菓子なんて食べられるわけないだろう、とそのままゴミ箱に捨ててしまう。

それを見て、理子は鼻を高くする。自分の手料理は美味しいといって食べてくれるからだ。女の優越感を肌で感じると怖くなる。自分さえも特別な存在だと思い込んでしまうのだ。それを増長させ、待ち伏せする女の子たちの悪口をいう。僕はそんな理子は見たくない。グリーンのこととなると高慢になる理子は好きじゃない。そういいたいが、気弱な僕にいえるはずもなかった。

グリーンが帰国して三日が経ったころ、理子からラインがきた。

『今夜、行ってもいい?』

短い文章だ。僕に対する謝罪も機嫌窺いもなにもなしだ。グリーンに会いたいから来るというのだろう。僕は『どうぞ』とだけ送信した。

僕の仕事は簡単に説明すると、介護施設で働きたいという人の就職支援をすることだ。応募者に電話をかけ、話を聞き、希望する地区の介護施設の担当者との面談の約束を取りつけ、無事に働き始めるまでの支援をする。基本的に電話での対応だ。難しい仕事じゃない。中には資格も経験もない応募者も六十を過ぎた人もいるが、働きながらでも取れる資格を紹介もする。でも、そこから先は介護施設の担当者の仕事だ。バトンタッチが済んだらもうこちらは関与しない。ただ、最近は人手不足で介護士も減っている。夜勤はなしで、だとか、休日が土日でとれるか、など要求があり、応募者を留めさせるのはなかなか苦労の要る商談だ。ときどき意思の疎通が上手くいかずにトラブルが起きる。そんなとき、自由なグリーンが羨ましくなる。そういうと、グリーンは「誰が自由だって? 馬鹿にするなよ。俺は観客に夢を売らないとならないんだ。呑気に生きてるわけじゃない」と叱られた。

つくつくぼうしが鳴く夏の終わりのある日、女性週刊誌にグリーンのプライベートが暴露された。いつから狙われていたのか、どこから撮ったのか、マンションの廊下で理子とハグをしている写真が載せられていた。

理子は「街を歩いているとあちこちから殺意を感じるの」と嘆いていた。いささか大袈裟だな、と思ったが、その女性週刊誌では、Mr.Greenの同棲相手として報じられていたので、まったくの気のせいとはいいがたかった。

いっぽう、グリーンはどこ吹く風といった調子だ。

「理子が殺されたらグリーンのせいだからな」僕は日頃の鬱憤をぶつける。

ははは、ピアノの鍵盤に指を這わせながらグリーンは笑う。

「笑っていられるのもいまのうちだぞ。そのうち記者が取材しにあらわれるよ」

「もうあらわれたぜ」

「うそ!?」

「ほんとさ」

「なにを訊かれたんだ」

「彼女は恋人か、って」

「それでなんて答えたんだ」

「来月発売の週刊誌をお楽しみに」

「ふざけるなよ。グリーンの熱狂的なファンからしたら、理子はいまや憎しみの対象だ。なにかあったらどうしてくれるんだよ」

「智哉が守ってあげればいいじゃないか」

「え?」

「僕が本当の恋人だ、って理子の前に立ち塞がればいい」

「そんなこと」

「できないのか」

「そうじゃなくて」

「男だろ」

「ちがう、僕らを巻き込むなっていってるんだ」

グリーンは指の動きをとめた。

「なあ智哉、本当に理子のことが好きなのか」

「当たり前じゃないか」譜面台に肘をかけて僕を睨み付けるグリーンにすこし気圧された。

「なら、守ってやれ」

グリーンは立ち上がり台所へ歩いていくと冷蔵庫から炭酸水のペットボトルを取り出し、キャップを捻り開けごくごくと飲むと大きなゲップをひとつした。僕はなにもいい返せなかった。それが悔しかった。悔しかったけど、グリーンのいう通りだと思った。僕は理子を守れない。守ってあげたことがない。こんなとき、男なら恋人を守るべきなのだろう。僕にはそんな寛容さも余裕も持ち合わせていなかった。グリーンとの距離に嫉妬し、いじけているだけの小さな男だ。僕は打ちのめされた。

しばらく理子は僕のマンションにあらわれなかった。身の危険もそうだが、グリーンに合わせる顔がないのだろう。Mr.Greenの初スキャンダルとして取り上げられたのだ。申し訳なさが先に立っているはずだ。

季節はすっかり秋めいて、空の雲も千切れて流れていた。

理子があらわれなくなっても、グリーンは楽しそうに生きていた。スキャンダルも加熱が沈静化し、女性週刊誌も大人しくなっていた。要するに飽きられたのだ。理子のプライバシーはすこし晒されたが、掘っても叩いてもなにもでてこない。記者も読者もつまらないだろう。おかげでグリーンはご機嫌だった。

僕と理子が外で会うことも少なくなっていた。僕らの間にも水を差されたようで、なんとなく気まずくなっていた。

『智哉、わたし最近よく考えるの』理子からのLINEだ。

『なにを?』

『わたしたちの関係ってなんだろうって』

『わたしたちって僕ら三人のことか?』

『いいえ、智哉とわたしの二人の関係。あ、やっぱり三人についてかしら』

『どんな風に?』

『智哉とわたしだけだと、なにかが足りない気がするの』

『なにかって?』

『わたしたち、グリーンがいて三人で完成、って感じがするの』

『完成ってなんだよ』

『グリーンがわたしたちの潤滑油になっているんじゃないかって思うの』

『そうかな』

『ねえ、二人で会うの、もうやめにしない?』

『どうして?』

『意味がないから』

『どういうことだよ。僕らは恋人同士じゃないか』

『グリーンがいないときの智哉、気が抜けてるんだもの』

『僕のせいかよ』

『ごめんなさい。でも、そう感じるの』

『そうか、わかった。別れよう』心からの言葉じゃない。理子を試した。

『そうじゃない』理子の返信は速い。文字を打つのが速いのだ。

『そうじゃないならなんなんだよ』

『また、マンションに行ってもいい?』

『グリーンに会いに?』

しばらく理子の返信を待った。

『そういうところ、子供みたいよ』

『だから週刊誌にすっぱぬかれるんだ』

『智哉とグリーンが漫才師みたいに息がぴったりなのがわたしは好きなの』

『なに? 漫才師?』

『そう。あなたたち、漫才師みたいよ』

『なんだよそれ』

『とにかく、今週の金曜日にそっちに行くわね』

『わかった。ワイン冷やして待ってるよ』

秋からグリーンは忙しくなる。リサイタルから女子校の催し物のゲスト、デパートでのトークライブまで、細かな仕事が入る。そのままの忙しさでクリスマスに突入する。従って、家にいないことの方が多くなる。都内のホテルに泊まることもある。グリーンがいるときにしか来なくなった理子に会える機会も減っていった。

僕は一人になった。一人は寂しかった。グリーンが帰ってくると、新婚家庭のように嬉しくなった。料理を作り、テーブルに皿を並べる。お喋りをしながら食事をし、ワイングラスを傾ける。

ときどき、グリーンは泥のように疲れて帰ってくることがある。コンサートの後にサイン会があるときなど。ファンと握手をして、サイン色紙を手渡す。熱烈なファンはグリーンの手をなかなか離してくれない。スタッフに連れられるようにして泣きながらファンは去っていく。

「俺、アイドルじゃないんだぜ」グリーンはいう。

いや、アイドルみたいなもんだよ。僕は腹で思う。そんな奇麗な顔に生まれついた自分を呪うべきだろう、と。

「次、理子はいつ来るって?」

「さあ、わからないな。グリーンの予定をすべて教えているわけではないから」

グリーンは鼻で笑う。なにが可笑しいのだろうか。

「もうすぐ理子の誕生日だろう」

グリーンのその言葉で、僕ははっとした。理子の誕生日など、すっかり忘れていた。

「あ、ああ。そうだね」

「理子の都合を訊いてパーティーしようぜ」

「訊いておくよ」

「なんだか気が乗らない返事だな」グリーンは鋭い。

「そんなことないよ。なにを作ろうかな」

「智哉はいい奥さんになるよ」

「ふざけるなよ」僕は膨れっ面をした。グリーンはククク、と笑った。僕はグリーンを乗り越えられない。軽い屈辱感を抱く。

グリーンが忙しくなってから、僕は夜中に目が覚めるようになっていた。部屋に人の気配を感じるからだ。

「グリーンなのか?」

話しかけると人影はすっとドアの隙間からでていった。気味が悪いな、と思ったが、そのことはグリーンには話さないでいた。

とあるリサイタルで、プログラムがベートーベンのみだったとき、グリーンの演奏は荒れに荒れて聴けたもんではなかったという。

僕は近藤さんからその情報を得たが、私生活でなにか悩みでもあるのか、と問われた。

「わかりません。変わった様子はとくに見られません」と僕は答えた。「ただ······」僕はいいかけた。

「だだ?」

「いえ、なんでもありません」

「圭音くんの調子も智哉くんが関わっているんですからね。なにか変化があったら教えてくださいよ」近藤さんにちくりといわれた。

ただ······。

そのあとにつづく言葉は飲み込んだのは、グリーンの変化なのかどうか確証がないからだ。

最近夜中になると僕の部屋に人の気配がする。それはグリーンだろうとは思うが、なんのために僕の寝室を訪れるのかがわからなかった。訊いてみようかとは思うが、なかなか切り出しにくかった。

その散々だったリサイタル以降、グリーンはぼうっと考え込んでいることが多くなった。ピアノの蓋を開けても、指を動かさない。

「グリーン、どうした?」僕が問うが、「いや、なんでもない」と彼は答えた。

理子が来てどんちゃん騒ぎをする夜も、演奏をせがむ理子にグリーンは笑ってスルーしていた。

グリーンがトイレに行くと、理子は「グリーン、なんか変ね。なにかあった?」と尋ねた。

「うーん、ベートーベンのリサイタルが失敗に終わってからああなんだ。どこか府抜けているというか」

「そうなのね。気をつけて見守ってあげてね」

「ああ、わかってるよ」

それからのグリーンは坂道を転げ落ちるように精神のバランスを崩していった。ソファで横になり、僕の名前を呼んだ。傍に行くとグリーンは僕の手首を掴んだ。そして目を瞑ってなにかをいいたげにしていた。食事をあまりとらなくなり、ワインばかり飲んでいた。ピアノの音がすっかり聴けなくなっていた。仕事もキャンセルし、部屋から一歩もでなくなった。

僕は心療内科に通うようにグリーンを説得した。彼の症状は鬱病なのではないかと思ったからだ。ところが、グリーンは「俺はどこも悪くない。健康体だ」といい張った。でも、みるからに顔から生気が失われ、痩せていっているように見受けられた。そんな中でも、夜中に僕の寝室にグリーンは訪れていた。はっきりとグリーンだとわかったのは、小さく「智哉」と呟く彼の声が聞こえたからだ。

「え? なに?」僕が眼鏡をかけて身体を捩ると、彼は僕の部屋からすっと消えていった。

Mr.Greenの事務所はしばらくの休養を宣言したが、なぜかをはっきりさせなかったので、重病説など憶測を呼んだ。

マンション周りにもファンの女の子達が花束を抱えて立っていた。そのころにはグリーンと暮らしているのは僕だと知られていたので、仕事から帰ってくるのを見計らって、彼女たちは僕を囲んだ。

どんな質問を受けても答えないようにと近藤さんからもくれぐれもいわれているので、僕は彼女たちに「申し訳ない。答えられない」を繰り返した。その対応がさらに重篤説などを生んでしまったのは致し方ない。

グリーンはコーヒーを片手にソファにうずくまっていた。

「君を心配するファンが増えているよ」

僕がそういうと、グリーンは「適当にあしらってくれ」と他人事のようにいった。

僕や理子が憂いている様子を面白がるように、グリーンはこう発言を繰り返した。

「俺、重病なんだって? なににしようかな。癌? 脳梗塞?」

「不謹慎だぞ」僕がいうが、それはかえってグリーンを助長させた。

「死亡説とか?」

「いい加減にしろよ。本当に心配している人だっているんだ。そんなこと軽々しくいうな」

「誰が? 親か? 親なら縁を切ったよ。俺の稼ぎのことしかいわないからな。息子に金を無心する親などこちらから願い下げだ。それとも他にいるのか?」

僕は呆れた。呆れたが、今さらグリーンを突き放せない。そういう弱みも彼は掌握しているのだ。腹が立つのを通り越して哀れに思う。

「なあ、ピアノ、弾かなくていいのか」純粋な心配だ。グリーンともなると数日弾かなくても影響ないのだろうが、巷では一日弾かないと取り戻すのに三日はかかるといわれている。指の柔軟性はそれほどに維持が難しいとされているらしい。僕には専門性はわからないが。グリーンは答える。

「ピアノが俺を邪魔物にする」

よく意味がわからない。芸術家のいうことは深いということか。

ある夜、理子が手料理を振る舞い、いつものように三人で飲んだくれていたときのことだ。

理子が口の端にソースをつけたグリーンにティッシュを手にすり寄った。ところが、グリーンはその手を振り払ったのだ。

「やめろ!」

その場の空気が張りつめた。理子はティッシュを手にしたまま小さくなった。

「どうしたんだよ、グリーン。理子に悪気はないだろ」僕は咄嗟に理子の肩を持った。

「そうだよな。お前は理子の下僕だ。理子に頭が上がらない」

「なんてこというんだ!」

僕が叫ぶと、理子はわんわんと泣き出した。ここのところのグリーンの態度は僕と理子の心を乱していた。飲んでいても楽しくない。

「ひとりにしてくれ」グリーンは立ち上がって部屋へと駆け込んだ。

理子は泣きながら身支度を整え、バッグを手に取った。

「待てよ。グリーンに謝らせるから。いま呼んでくる」

「いいの! わたしが邪魔なんだわ!だからもう来ないから」

「そうじゃないって!」

「さよなら」理子は足音を鳴らしながら玄関から出ていってしまった。

どうしてこうなった? 僕はなにかいけないことをしただろうか。グリーンの気に障ることを。

考えるが、わからなかった。

部屋に籠ったグリーンをそっとしておいて、僕はテーブルの皿やグラスを下げ、洗った。それからシャワーを浴び、リビングでソファに座りテレビをつけた。エアコンをつけているが一人だと寒いし、なにも面白い番組がやっていないので、自室へ行った。

電気を消してベッドに横になり、スマートフォンで電子書籍を読んだ。一ページも読まないうちに眠ってしまった。しかし、夜中にふと目が覚めた。やはり人の気配がする。僕は今度こそ逃がさないと、起き上がり人影の腕を掴んだ。

「グリーンなんだろ?」

遮光カーテンのせいで、部屋は真っ暗だった。それがグリーンなのかは匂いでわかった。彼特有の体臭だ。不快なものではない。むしろ親兄弟に感じるような懐かしささえあった。

「なぜ僕の部屋を訪れるんだ」

グリーンはため息を吐いた。

「俺はいつもひとりぼっちなんだ」

「そんなことないだろう? ファンが沢山いるし、僕や理子もついている」

「でも、孤独なんだ」

「グリーンは孤独なんかじゃないさ」

「無性に寂しくなることがある」

「親と仲直りしたらどうかな?」

「智哉は理子と仲良くしてほしい」答えになっていない。

「なんだって?」

「おまえが理子をしっかり捕まえていないと、俺が困るんだ」

「どうしてグリーンが困るんだ?」

「俺は智哉を······」

「僕を?」

「いや、なんでもない」

「なんだよ、いいかけたことは最後までいえよ」

「とにかく、おまえは理子と結婚しろ」

「結婚? ちょっと待て、僕はそこまで考えていない。理子とはそこまでいかないと思う」

「それじゃあ困るんだ」

「だからなぜだ?」

「智哉と理子の間に俺が入りたくないからだ」

「よくわからないな」

暗闇にも目が慣れ、グリーンの表情まではわからないが、乱れた髪の輪郭まで見えるようになった。どうしてグリーンはいつも身の回りのことをきちんとしないのだろう。だから理子が世話を焼くんだ。そういおうとした、そのときだ。僕の身体になにかが巻き付いた。それがグリーンだということがわかるまでにすこし時間がかかった。

「なに? どうした?」

「智哉、俺はおまえが好きだ」

「なんだよ、改まって。僕だってグリーンが好きだよ。だから一緒に暮らしてる」

僕はグリーンを子供みたいだと思った。髪を撫で付け、背中を擦った。

「ちがうんだ」

「ちがうって?」

「苦しいんだ。だからおまえと理子が仲良くしてくれないと、俺のメンタルは狂っていくんだ」

「だから、理子とはこれ以上の関係にはならないよ。なれないんだ」

「それなら俺を見てくれないか」

僕の頬をグリーンの両手が包んだ。そして唇が重ねられた。熱い、唇だった。

僕はグリーンから身体を離した。

「ちょっと待ってくれ。好きってそういう好きなのか」

「軽蔑するかい? それとも笑い飛ばすかい? いままで俺がゲイだって黙っていたこと」

思ってもみないカミングアウトだった。僕はグリーンにそういう目で見られていたとは気づかなかった。だから僕とはハグをしなかったのか。ガールフレンドを作っても真面目に付き合わない。すべてが府に落ちた。

「頭を整理させてくれ」そういって、僕はグリーンを部屋から追いだした。

眠れなかった。グリーンに愛の告白を受けたのだ。尋常な精神でいられるわけがない。グリーンがゲイだなんて気がつかなかった。僕に気持ちを傾けていたことも。いま思えば理子とのイチャイチャした態度に誤魔化されていた。まったく僕は間抜けだった。

早朝、グリーンはドビュッシーの『アラベスク第一番』を弾いていた。グリーンの弾く楽曲の中で、僕が一番に気に入ったものだ。でも、起き上がってリビングへ行くか迷っていた。

なにか食べたいものがあるとき、僕にいいたいことがあるとき、ご機嫌をとりたいとき、グリーンはそれを弾く。

とりあえず、僕は会社へ行く支度をしなければならなかった。リビングへもそもそと移動すると、「おはよう」とグリーンが爽やかにいった。昨夜のことなどなにもなかったかのように。

「お、おはよう」

「今朝はカフェオレだけでいいよ」グリーンがいう。

「わかった。いま淹れるから」

僕の心臓は高鳴っていた。僕とグリーンはキスをしたのだ。男同士なのに。

このままでは僕は昨夜のグリーンの告白を受け入れたことになってしまう。だからといって冷たく追い出すわけにもいかない。そもそも追い出すにも追い出せない。家賃はグリーンが払い、食費もほとんどはグリーン持ちなのだ。かろうじて光熱費は僕が払っているが、そんなもの家賃に比べたら微々たるものだ。いまや世話になっているのは僕の方だった。

グリーンと話し合わなければ、と思った。まだ僕の思考も整理がついていないので、なにを話せばいいのかはわからないが。とにもかくにもキスをしておいてそのままでいるわけにもいかなかった。

「グリーン、今夜はいる?」カフェオレをテーブルに置く。

背の高い身体を丸めるようにしてピアノの前から歩いてくると、カフェオレをずずっと音を立てて飲んだ。

「今夜はクリスマスのディナーショーの衣装合わせがあってすこし遅くなる」

最近、すこしずつ仕事を入れてきているグリーンだが、そんな芸能人みたいな小さな仕事もこなさなきゃならないのか、と同情した。実際眉間にしわを寄せている。

そして「俺ってなんなんだろうな」と自虐的な笑みを浮かべる。

「そうか。帰ってくるのを待ってるよ」

「ビーフシチューが食いたいな」

「ビーフシチューね、オーケー」

僕はその日、まるで仕事にならず、電話連絡を入れなければならないのを失念し、介護施設の担当者からかみなりをくらった。就職して二年目になるが、こんなミスは初めてだった。青い顔をしていると上司からも心配され、具合が悪いのなら帰った方がいい、といわれた。

「本当にすみませんでした」僕は頭を下げ、退社した。

腕時計を見ると、午後の二時を回ったところだった。日差しは強いが風が吹くと寒い。スーツの上に着ているコートの前ボタンを締めた。

まだ家に帰るのには早いし、しばらく外にいたかった。スターバックスに入り、温かいカフェラテを頼んだ。鞄を置いてとっておいた席に座ると、広いガラス張りの窓から景色がよく見えた。恋人同士が腕を組んで歩いている。グリーンには体験できないことのひとつだ。彼にはたぐいまれな才能がある。容姿の美しさも。誰もが羨むものだ。しかしいっぽうで彼には決して手に入らないものがある。愛する人との何気ない日常だ。ああして腕を組み街を歩く。たったそれだけのことだ。公にすれば彼を取り巻くすべての人に失望を抱かせることになるだろう。そうじゃなく、受け入れてくれる人も中にはいるだろうが、世の中はそんなに寛容じゃない。陰口を叩き指を指す。ずっとこそこそとしていなくてはならないのだ。グリーンの内にある孤独感は想像を絶する。そんな人間と同居しているのだ。僕には荷が重い。昨夜のことが脳内でリフレインされる。

「夢だったのかな······」

そう呟いたと同時にスマートフォンがLINEの着信を知らせた。開くと、理子からだった。

『きのうはごめんなさい。わたし子供っぽかったわよね』

『いや、そんなことないよ。グリーンの腹の虫の居どころが悪かったんだ』

『それだけ?』

え? 僕は一瞬固まった。だって話そうにも話せない。返事を送れないでいると、理子からこうきた。

『今夜、会えない?』

『今夜は無理だ。いまならすこし時間があるよ』

『本当? わたしもいま自宅にいるの。生理痛がひどくて仕事休んじゃった。どこに行けばいい?』

生理痛がひどいのなら外に呼び出すのは酷だろう。僕は理子の家に行くことにした。そんなに長居はできないことを前置きして。

理子の住むマンションは、僕の住むエリアから電車で五駅離れたところにあるシェアハウスで、広々としたリビングダイニングがあり、立派なキッチンもついていた。いまは、理子の他にレストランで働いているイギリス人の女の子と、日本のラーメンに魅せられたというドイツ人の女の子、モデルを目指してアメリカから来たという黒人の女の子が住んでいた。

いつも賑やかで、様々な国の言葉が飛び交うが、コミュニケーションは、みな日本語を学びに来ているので、基本日本語だ。通じないところがあると、英語も補足程度なら許される。それがルールだが、ついつい英語で話した方が早いからと英語で喋る場面もよく見かける。

理子には夢があり、いつかはイギリスに移住したいそうだ。そこで日本語の講師をする。いつ叶うかわからないが、僕も彼女を応援している。理子と結婚など考えられないのは、それもある。でも、やっぱり僕はまだ二十四で、自分の足でしっかりと立っていない焦りがあるからだ。だから、理子がもしイギリスに経ってしまったら、僕は理子の手を離すことになるだろう。遠距離恋愛が続くなんて僕には信じられない。理子みたいな快活で奔放な性格ならイギリスですぐにボーイフレンドができるにちがいないさ。

「ごめんね、ここはいつもうるさくて」

「いや、男子禁制じゃなくてよかったよ」

「リビングまでならね」

ボーイフレンドを連れてきたら、自室にまでは入れてはならない決まりになっている。

理子は手早くコーヒーを淹れてくれ、ソファに深々と腰掛けた。マグカップを受け取った僕は、何度訪れても慣れないこの住みかをしげしげと眺め回していた。いつも清潔に保たれている。掃除は気になった人が気になったときにしているそうだ。潔癖症がいたら大変だね、なんて僕は笑った記憶があるが、実際毎朝モップ掛けをしないと気が済まない女の子もいるという。

「きのうはごめんなさい」理子は再び謝った。

「いや、グリーンにも悩みごとがあるみたいだったし」

「へえ、グリーンに悩みごと? どんな?」

え······。僕は言葉に詰まった。まさかグリーンはゲイでした、などとはいえず、「あ、あの、クリスマスのディナーショーのことでいまは頭がいっぱいなんだ」

「ディナーショー? なんだか大御所芸能人みたいだわ」

「それ、僕も思った。グリーンも自分の立ち位置に迷いを持っているみたいだ。自分てなんなんだろうっていってた」

「ピアニストとして地位が確立できないのは苦しいでしょうね。報われないっていうか。アイドル紛いの扱い方をされるなら辞めたいって思わないのかな」

「グリーンも悩んでいると思うな。実際、孤独感を抱えているみたいだし」

「でしょうね。なんかわかるわ」

理子の方がグリーンの気持ちをわかってくれるような気がした。僕は鈍感だから繊細なグリーンの感性を分析できない。ここは女性の理子の出番かもしれない。

そう考えて、ふと思った。女性とか男性とかで物事を考えるのは時代に見合っていない。僕は保守的で、考えが古い。ゲイだというグリーンを受け止めてあげられるだろうか。

とてつもない不安感に襲われた。これまで通りにグリーンと暮らしていける自信がない。僕には理解者としてグリーンを支える覚悟がない。グリーンの想いを受け止められない。どうしたらいいんだ······。

「智哉? どうしたの?」

ふと顔を上げると、マグカップを両手で包んだ理子が僕をまじまじと見ていた。

「え?」僕の脇は冷や汗が滲んでいた。

「ものすごい悲壮な顔してるわ」

「あ、いや、その······。今夜うちに来てくれないかな。グリーンの悩みを聞いて欲しいんだ」

僕はずるい。グリーンから逃げた。

「いいわよ。なんだか深刻そうだから」

途中スーパーマーケットに寄り、ビーフシチューの材料を買った。

「相変わらずグリーンのリクエストに応えてあげてるのね。いい奥さんになるわ、智哉」いつかグリーンがいった言葉と同じことをいって理子は笑う。僕は不出来な笑顔を作る。

マンションに着くと、三人程の若い女の子が下で待ち受けていた。僕を見つけるなり近づき、グリーンは何時ごろ帰ってくるのかと訊いた。

「知らないよ。僕はマネージャーじゃない」すこし冷たかっただろうか。でも、女の子たちは大人しく引き下がった。こうしたやり取りも、初めはうんざりしたが、もう慣れていた。

ポストの中を覗いて中身を抜き取ると、理子とエレベーターに乗る。七階で降りるとキーをポケットから取り出す。キーを鍵穴に入れ回すと空振った。

「あれ?」

ドアを開けると、玄関にグリーンのショートブーツが並んでいた。ピアノの音が聞こえる。リビングに入るとグリーンがドビュッシーの『ベルガマスク組曲』を弾いていた。これもいつだったか僕が気に入ったといったら、喧嘩のあとなんかに弾いてくれた。

「おかえり」グリーンは鍵盤を見つめながらいった。

「帰ってたんだ」

「ああ、結局行かなかったんだ。クリスマスディナーショー、辞めようと思って」

「それがいいわ。そんなのグリーンがするべき仕事じゃないもの」理子が僕の背後から顔をだした。

グリーンは一瞬ぎくりとした顔でこちらを見たが、演奏を止めるわけでもなく「やあ理子」といった。

「いま、ビーフシチュー作るから待ってて」

「いいよ、ピザでも取ろう」プレリュードを弾き終えると「適当に頼んで」といい、メヌエットを弾き始めた。

理子が冷蔵庫の野菜室にあったもやしとほうれん草でナムルをぱぱっと拵えた。それでしばらく僕らはビールを飲んだ。ピザが届くと白ワインを開けた。お喋りは弾まなかった。悩みごとはあるのか、と切り出しづらい空気だった。

「結婚式は決まった?」すこし酔ったのかグリーンがニヒルに口の端を上げた。

「え? なに? 結婚式って?」理子はピザを頬張りながらグリーンと僕の顔を見比べる。

「グリーンの冗談だよ」僕はまたもや出来損ないの笑顔を浮かべた。

「なにが冗談だよ。若い男女が付き合う。そして結婚をして子供をもうける。至極当たり前のことじゃないか」グリーンはワイングラスをぐいとあおる。

「理子には夢があるんだよ」

「へえ、どんな?」

「イギリスに移住して日本語の講師をやりたいそうなんだ」

「それじゃあ二人は結婚できないじゃないか」

「ねえ、どうして結婚に執着するの?」理子が怒ったように訊いた。

「結婚しないならなぜ付き合っている?」

「あのさ、結婚を意識しない男女の付き合いもあるんだよ。互いの人生を応援しなから」

そうそう、と理子も頷いた。

「へえ。そういうもんか」グリーンはピザを折り畳み器用にパクついた。「それなら理子······、智哉を俺にくれるかい?」

僕はワインを危うく吹き出しそうになった。

「おい、グリーン。酔っぱらいすぎだよ」

グリーンは親指で口の端のソースを拭い、僕を見据えた。その動作のあまりの色気に僕はくらりときた。

「くれるって、智哉はものじゃないわ。それにもうグリーンが独占しちゃってるようなものじゃない」

「そうか、智哉はもう俺のものか。ははは」不敵な笑いを漏らす。

「それより、グリーン。仕事のあり方に悩みを抱いてるんですって?」ようやくここにきて理子が軌道を修正してくれた。

「ああ、俺はピアニストだ。アイドルじゃない。そういっても近藤は変な仕事しか持ってこない。反抗すると、ちやほやされるのも若いいまのうちだけだぞ、って脅すんだ」

「ひどいわね」

「俺はこれからピアニストとしての仕事しか受け付けない」

「そうよ、その意気よ」理子が拳を振り上げる。

「俺は真のピアニストになる。理子はイギリスに行く。智哉は? どうするんだ?」

「どうするって?」

「なにか夢は持っていないのか」

僕は頭を捻る。「いまはこれといって」

「なんだよ。きょうは決起集会じゃないのか」

グリーンは拍子抜けした顔をしてワインをそれぞれのグラスに注いだ。

「同志よ、聞いてくれ」グリーンは大袈裟に胸の前で手をひらりと払うようにしてつづけた。「俺はドビュッシーだけのプログラムで勝負したいんだ」

「グリーンはドビュッシーが好きなのね」理子は同志と呼ばれ満面の笑みだ。

「いや、俺の弾くドビュッシーの熱烈なファンがいるんだ。そいつの為に弾きたいんだ」

「すてき! そのファンは幸せ者ね」理子は拍手をする。

「俺のドビュッシーは水の音みたいで美しい、っていったんだ」

まさかそれは僕だといいたいのか。確かにそんなようなこともいった覚えがある。僕だとばらされるのではないかと冷や冷やした。でも、グリーンは誰とも名言しなかった。代わりに僕にさりげなくウインクしてみせた。僕はどぎまぎとした。 すっかりグリーンのペースだ。まあそれは今回に限ったことではないが。いつも主導権を握っているのはグリーンで、僕らはそのペースに合わせている。でもきょうはグリーンと理子は結託して僕を仲間はずれにしている。面白くない。そういえば、よく理子とスキンシップをとっていたのは、グリーンが理子には色気を感じないからだったのか。といまさらながら思う。好意を抱いていたらとてもじゃないが、彼氏を前に触れられないだろう。グリーンが普通の神経の持ち主ではないことは最初からわかってはいたが。

グリーンが席を外すと、理子は「なによ、ぜんぜん元気じゃない。もっとうちひしがれていると思ったわ」

「あ、うん。僕もドビュッシープログラムのことははじめて聞いたよ」

「智哉なんでしょ? そのファンって」

僕はぎくりとした。「え? どうしてわかった?」

「だって、ファンなのにグリーンったら''そいつ''っていうんだもん。そんな呼び方、智哉にしか使わないわ」図星をつかれた。理子は鋭い。女性というものみなが鋭いのだろうか。

ごみ袋を広げて僕と理子は片付けをした。取り皿を下げ、ワイングラスを洗う。グリーンはまだちびちびと飲みながらピアノを弾いているので、ワインは下げないでおいた。

グリーンがワインやビールを飲みながらピアノを弾くせいもあって、アップライトピアノの蓋にはグラスの痕がくっきりと残っている。それを指摘すると、ウィーンにあるベートーベンハウスのピアノにも同じような痕がある、とグリーンが教えてくれた。ベートーベンはアル中気味だったらしい。

テーブルを拭くと、理子は帰り支度を始めた。時計は夜の十一時を示している。

「じゃあ、また」理子はグリーンに手を振る。

「おやすみ、理子」グリーンは投げキッスをする。

僕は玄関先まで見送る。理子はにこにことご機嫌そうだ。

「あまり深刻な悩みはなさそうね」

「ああ、うん。」

「なによ、歯切れが悪いわね」

「いや、大丈夫だろう。グリーンは先のこと考えているみたいだし」

「そうね、安心したわ」

「じゃあ、また」

「LINEするわね。ご馳走さま」

理子はコートを羽織って玄関ドアを開けた。冷たい空気が流れ込む。施錠してチェーンは掛けなかった。リビングに戻ると、先ほどまでとは打って変わって憮然としたグリーンがソファに寝転んでいた。

「俺から逃げたな」ぎろりと睨む。

「そうじゃないよ。理子がグリーンを心配して来てくれたんだ」

「なんの心配だよ」

「だってほら、孤独だとか、寂しいとかいってたから」

「そんなことまで話したのか。やっぱり理子の下僕だな、智哉は」

「心配してるんだ」

「誰が?」

「理子が」

「智哉は?」グリーンは頭の後ろで手を組んで僕をにらむように見据えた。

「僕だってさ。当たり前だろ」

するとグリーンはがばりと身体を起こして僕の胸ぐらを掴んだ。鼻がくっつきそうなほどに顔を寄せている。

「昨夜のことは話したのか」

「え?」僕はしらばっくれた。

「俺がゲイで、俺たちがキスしたことだよ」

「いうわけないだろ。ちょっと、苦しいよ。手を離せよ」

グリーンは力任せに僕をソファに押し倒し、馬乗りになった。

「理子がいってたぜ。もう智哉は俺のものだって」じりじりと顔が近づく。両手首を捕まれているから、僕はすこし身をよじってみせたが、グリーンの力の方が強かった。

「僕はものじゃない、ってこともいってたはずだぜ」

「このまま独占してやる」グリーンの鼻が僕の鼻に触れる。酒の匂いがきつい。僕はぎゅっと目を閉じた。唇が押し当てられる。やはり、熱を持っていて本気度が伝わる。

そのときだ。なにかが床に落ちる音がした。グリーンと僕が起き上がり音のした方を見ると、そこに理子が立ち呆けていた。口が半開きになっている。

「いや、ちがうんだ」僕がいいかけたところで、「ごめんなさい、携帯忘れちゃって······。合鍵で黙って入ってきちゃって······、ごめんなさい」声が震えていた。目には涙も浮かべている。目線をうろうろとさせ、携帯電話を見つけた理子はそれを掴み上げ、落ちたバッグを拾った。

「ちょっと待って」僕が理子の手首を捕まえようとしたときだ。

「やめて! 穢らわしい!」理子は僕の伸ばした手をぴしゃりと叩いた。そして涙を溢しながら玄関から去っていった。

部屋は沈黙に支配されていた。グリーンはまたワインをグラスに注ぎ、あおっていた。ところが、やおら立ち上がり脱兎のごとくトイレへ駆け込んだ。飲食したものを吐き出す音が聞こえてきた。飲みすぎたようだ。やがて洗面所で口をゆすぐ音がして、ふらふらと力なく歩くグリーンが戻ってきた。

「大丈夫か?」僕がソファからどくと、グリーンはそこにどさりと身を投げた。腕で目を隠し、ぼそりと呟いた。

「穢らわしい、か」

「理子にカミングアウトした方がいいんじゃないか」

「あの場面だけで充分だろ。それになんていうんだ? 君の愛する人を俺も愛してますとでもいうのか? ますます拒絶されるだろう」

「理子ならわかってくれるよ。僕は理子がイギリスに行くまでは大切にするし、グリーンとも友情以上の感情を持たないことにする」

「その宣言は堪えるな。昔のトラウマを思い出す」

「どんなトラウマだったんだ?」

グリーンは唾を飲み込んだ。くっきりした喉仏が上下に動く。

「中学ニ年生のときだ。俺はとなりの家の幼馴染みとサッカーをしてたんだ。近くに広い公園があってね。スポーツは指を怪我する恐れがあるから母親からはきつく止められてたけど、遊びたい盛りじゃないか。俺はいうことを利かずにそいつとよくサッカーをやっていた。もう察してると思うが、俺の初恋相手だ」

グリーンのトラウマ話とは、要するにこうだ。ある日、サッカーボールが指に当たって突き指をしてしまった。母親の憂いていたことが現実になったのだ。グリーンは母親からこっぴどく叱られ、もうとなりの家の子とは遊んではならないと命じられた。

その指図にグリーンが従うはずもなく、となりの家を訪ねては友人とお喋りをした。治ったらまたサッカーをやろうといったが、母親が苦情の電話を彼の家に入れたようで(グリーンのカナダ人の母親は怒ると手がつけられなくなるほどに興奮するらしい)、彼も母親から叱られ、グリーンにはもうサッカーはやらないと告げた。

それでもその友人の傍から離れたくなかったグリーンは、堪らずに自分がゲイであることを打ち明け、告白した。

友人は目を白黒させていたが、やがて「わかった。でも、君とは友だちだ。それ以上ではない」ときっぱりいわれたのだ。

それ自体は悲しくなかった。そんなもんだと思っていた。ショックだったのは、翌日学校に行くと、クラス中にグリーンの秘密が広がっていて、「ホモ」とみんなからからかわれ、卒業するまで孤立した、ということだった。

僕はその話を聞いて、腹を立てた。もちろんその友人とクラスメートにだ。しかしそう思ったのも束の間、すぐに先ほどの自分の発言を思い出した。中学生だったグリーンに友人が答えたことそのものだった。

グリーンは僕を信じてくれるだろうか。決して口外しない、と。

グリーンの孤独がひしひしと伝わってきた。僕はなにをしてあげられるだろうか。恋人にはなってあげられないが、力になってあげたいなどと思うのは自分本意だろうか。

「智哉、怖いんだ。世の中が全部敵に思えて、みなが俺を軽蔑して笑い者にするんだ」

「そんなことしやしないよ」

「でも、クラスメートがいったんだ。''かたわ''って」

「それはひどいな」

「もういいんだ。俺には智哉がいてくれたら、それでいいんだ。もう、ここからでないで智哉と二人で暮らしていく」

僕のみぞおちが軽く震えた。笑いを覚えたのだ。いつも上からものをいうグリーンが、こんなに弱っている。まるで生まれたての猫みたいにまだ見えない目で四方を探るのだ。かわいいものじゃないか。

「なあグリーン。僕はどこまでも君の味方だよ。口外もしないし、突き放しもしない。ここにいたかったら、ずっといればいい。でも、真のピアニストになるんだろ? その夢はどこいったんだ?」

「いいんだ。もう諦めるよ」

笑いをこらえた。「簡単に諦めるなよ」

その夜、一人になりたくないというので、僕のベッドで二人で寝ることにした。僕の腕を枕にして、グリーンは眠っていた。はからずも、BL漫画の表紙のような格好で寝ることになったわけだが、僕は痺れた脳をフル回転させて、理子にどうわかってもらおうかと文章を組み立てていた。それよりなにより、理子がシェアハウスメイトに秘密にしていた、実はMr.Greenが身近な存在であることを明かし、ゲイの事実を目撃したとしゃべってしまっていたら、と考えると気が気ではなかった。

理子を信用するしかないが、送ったLINEは未読のままだし、電話にもでなかった。

グリーンは僕を独占していることに満足しているようで、あれが食べたいこれを作ってくれとリクエストをだし、毎日の晩酌を楽しんでいた。幸い残業がほとんどない僕が仕事から帰るとハグをし、迎えてくれた。ときどき、僕のベッドに潜り込んでくるようにもなったが、それらに慣れていく自分自身が怖かった。

相変わらず、理子と連絡がとれなかった。僕は仕事の帰りに理子の住むシェアハウスを訪れた。

アメリカ出身の黒人の女の子が僕に片言の日本語で、理子はまだ帰っていないことを伝えた。もう帰るはずだからリビングで待っていればいい、といわれ言葉に甘えた。そして彼女は親切にもコーヒーまで淹れてくれた。礼を日本語でいうべきか英語でいえばいいのか迷い、日本語で「ありがとうございます」といった。さすがモデルを目指しているだけあって、凛とした彼女の笑顔は美しかった。

三十分ほど待っていると、理子が帰ってきた。僕を見るなり顔を強ばらせた。

「理子、僕の話を聞いてほしい」

僕がいうと、理子はいやいやをするように頭を振った。

「もう、わたしに関わらないで。グリーンと仲良く暮らして」

「ちがうんだ。すくなくとも僕はそっちじゃない」苦しい言い訳だ。

「だって、わたしの見たものがすべてでしょ」もっともだ。反論の余地はない。

「グリーンがゲイだってこと、誰にもいわないでくれないか」

「それが智哉の本音なのね。グリーンを第一に考える。わたしが傷ついたことなんてどうでもいいのね」

「ごめん。それは謝るよ。でも、わかってほしい。グリーンの孤独を。苦しんでいるんだ。これまでもずっと」

「もう聞きたくない。帰って。もうあなたとは終わりよ。さよなら」

そういって理子は部屋へ行ってしまった。とりつく島もなかった。僕は放心して家路についた。ため息が止まらなかった。どうすべきか答えがでない。グリーンの気持ちには応えられないが、支えになりたいとは思う。そんな器用に立ち回れるか、自信がなかった。

自宅に帰りつくと、リビングには近藤さんがいた。

「お邪魔してます。ちょっと打ち合わせがありまして」

グリーンは一人掛けのソファに座り、長い脚を組んでいた。表情が柔らかい。

「どうぞどうぞ。僕は部屋にいますので」

「いや、智哉くんも一緒に聞いてもらえますか」

「え? なぜですか?」

「君も関わっていそうなので」

「僕が?」僕はコートを脱いで絨毯の上に正座をした。

「圭音くんがいま構想しているリサイタルのプログラムは、すべてドビュッシーづくしだということで、なぜか訊いたら、智哉くんへのこれまでの感謝を形にしたい、というんですよ」

「はあ」

「それだけではなく、リサイタルのタイトルを『loved one』にすると」

「え? ラブド?」

「これって、勘違いされると思うんですよね。だって感謝の意ではなくないですか? まるで恋人に贈るみたいじゃないですか」

僕は横目でグリーンを見た。彼は満足そうに微笑んでいる。

「だから、それでいいんだよ、近藤」

「でも、ファンはあらぬ想像を膨らませる。圭音くんに恋人がいるのではないかと」

「だからいってるだろう。それは智哉だって」

「私にはさっぱり理解できません」近藤さんは二重顎をさらに埋め、口をへの字にした。

「あ、あの、近藤さん」

「はい」

「別に僕をステージに引っ張り上げるわけではないですよね」

「ああ、はい。それは」

「だったら好きにタイトルをつけたっていいじゃないですか」

「しかしパンフレットのインタビューでそんなことを語られたら誤解を招くでしょう」

「招いたら招いたでいいじゃないか」グリーンがさらりという。

「それは今後の活動に影響があるかと」

「大丈夫さ。近藤、心配しすぎだよ」

「いや、私は受け入れられませんね」

「なんでだよ、俺のリサイタルだろ」

「それはあくまでも主役というだけで、スポンサーや関わるスタッフはたくさんいるんだ。迷惑を掛けるでしょう。クリスマスディナーショーのチケット返金も大変だったんですよ」

「ディナーショーの件は悪かったよ。でも正直になることのなにが迷惑なんだよ」

なんだか険悪になってきた。僕は二人に挟まれ、小さくなっていた。

「タイトルを変えてもらえなければリサイタルはない、ということでお願いします」

近藤さんは強気で最後まで折れなかった。グリーンはぷいと横を向いて「話にならないので、きょうはこれで帰ります」という近藤さんを無視した。

チキンカツとレトルトのジェノベーゼパスタを作って食卓に置くと、グリーンはいそいそと冷蔵庫から白ワインをだしてきた。グラスも用意し、ワインを注いだ。

「美味そうだな。智哉の料理の腕前も上がったな。さあ乾杯しようぜ」グリーンは笑みを浮かべている。

「なにに乾杯だよ」

「もろもろさ」

「なにがもろもろなんだよ」

まあまあ、とグラスを掲げるグリーンに僕は折れた。

「なあ、近藤さんのいう通り、タイトルは変えられないのか」

「そんな気はないね」

「でもさ、インタビューでは同居人への感謝を語るんだろ?」

「ああ、そうだよ」きょうもグリーンはワインを飲むペースが早い。

「やっぱり誤解を生むんじゃないのか」

「考えすぎだよ。このチキンカツ、美味いな」

「匂わせを勘繰るファンは多いと思うぜ」

「させておけばいい」

「あのさ、昨日もいったけど、僕は君の恋人にはなれないよ。そこは理解してほしい」

「智哉」グリーンが僕の顔をじっと見つめた。僕はこの奇麗な顔の男とキスをしたのか、それも二度も。そう思うと視線を外さずにはいられなかった。

「な、なんだよ」

「頬っぺたにソースがついてるよ。べったりと」

僕は顔を真っ赤にして席を立った。洗面所に行くと鏡を見た。頬にソースなんかついてはいなかった。

その夜、深夜にどさりという重たい音がして目が覚めた。僕はサイドテーブルの眼鏡をつかんで掛けた。音がしたのはグリーンの部屋だと思った。なんだか嫌な予感がした。

「入るぜ」

ドアノブを回し開けると、果たしてそこにはグリーンが倒れていた。僕は照明をつけ、グリーンに駆け寄った。首に輪っか状になったロープが巻きついている。見上げるとカーテンレールにちぎれたロープの結び目が見てとれた。

グリーンの胸に耳を当てる。大丈夫だ。鼓動が聞こえるし、呼吸もしている。ロープが細かったために身体の重さに耐えかねてちぎれたようだった。しかし、気を失っている。救急車を呼ぶべきか迷った。迷ったが、呼ぶのはやめた。咄嗟に大事にしてはいけないと判断したからだ。

「グリーン! グリーン!」

首のロープを外し、耳元で呼びかけ、身体を強く揺すった。しばらく揺すっていると、「ん······」と息を漏らし、グリーンが目を覚ました。僕はグリーンの頬に思い切り平手打ちをした。

「ばかやろう! なに考えてるんだ!」

「喉、いてえ」手で首を擦っている。

「なんでこんなことしたんだ!」

「なんでって、死んじゃおうかと思って」そういって激しく咳き込んだ。

「どうしてだよ!」

「もう、いいんだ。拒絶されるばかりで俺はなにも得られない」

「死のうとするなんて、馬鹿のすることだ!」

「がんがん怒鳴るなよ」

グリーンは顔を歪め片耳を指で塞いだ。僕はグリーンを抱き締めた。

「よかったよ、失敗して」

「智哉」グリーンも僕の背に腕を回した。「智哉、頼むから俺の傍にいてくれよ。もう恋人になってくれとはいわないから」

「わかったよ。グリーンを支える。だからもう死ぬなんて考えるな」

「ああ、考えない」

「約束だ」

「わかった。約束する」

翌日は土曜日だった。理子に長い文章のLINEを送った。''自殺未遂''という物騒なワードが入っていたからだろう。理子はその日のうちにマンションに飛んできた。

「グリーン、ごめんなさい。わたしのせいでもあるのよね」といって涙を流した。

グリーンはそうだともちがうともいわなかったが、どこか懐かしむような眼差しで理子を見た。

「イギリスに行く準備は進んでいるかい?」

グリーンがそういうと、理子はわっと泣いた。

「智哉から聞いたわ。わたしにも、グリーンを支えさせて」

「ありがとう。でも、理子は理子の人生を生きて」

足元で跪いて項垂れる理子の肩に手を置き、グリーンは囁いた。

★

十二月二十五日。僕とグリーンと理子の三人でクリスマスパーティーをした。クリスマスパーティーといっても、リビングの隅でクリスマスツリーがちかちかと電飾を光らせているだけで、あとはいつものどんちゃん騒ぎとなんら変わらなかった。

デパートで買ってきたチキンの丸焼きに、理子の手作りのローストビーフに、僕が作ったミニトマトをたっぷりと入れたアクアパッツァ。ご馳走がテーブルを埋めた。グリーンがシャンパンの栓を抜き、泡立つ液体を細長いグラスに注いだ。

「メリークリスマス!」グラスを合わせる。

来年の四月になったら理子はイギリスに旅立つ。夢が叶うのだ。グリーンはタイトルを『spring』に変更し、ドビュッシーオンリーのプログラムのリサイタルを開くことになった。それに伴い、グランドピアノが置ける広いリビングのある郊外の分譲マンションに、僕らは引っ越すことにした。当然グリーンが自分の名義で購入したものだ。グリーンを支えると約束した僕の通勤はすこしだけ複雑になるが、これでグリーンはいちいちスタジオを借りずに済む。

「智哉、おまえの夢はなんなんだよ」グリーンは早いペースでボトル一本分のシャンパンを一人で飲んでしまっていた。これでは何本空けることになるのか、僕は冷蔵庫に冷えているシャンパンの本数を頭で数えていた。

「え? 僕の夢? なんだろうなぁ。グリーンが世界的なピアニストになるのを見届けることかな」

「他力本願かよ」グリーンは愉快そうに喉を鳴らして笑った。

「ねえ、グリーン、なにか弾いて」いつものように理子がねだる。

「ようし」

グリーンは百八十センチを優に越える長身を折り曲げるようにしてピアノの前に座った。蓋を開けて指を何度か握る。鍵盤に手を置いて最初の音を鳴らした。

『主よ人の望みの喜びよ』

バッハの緻密な旋律が流れてきて、僕らの頭上に希望の光を注いだ。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?