ありがとう、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

Netflixオリジナルの人気ドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』は、パイパー・カーマンのノンフィクション小説『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック 女性刑務所での日々』を原作とした作品だ。アメリカにある女性刑務所を舞台に、収容者たちの物語を描いていく。主人公はテイラー・シリング演じるパイパー・チャップマンだが、他にも強烈なキャラクターが多数登場し、ドラマを彩る。パイパーを中心としたドラマというよりは、パイパーも含めた収容者たちの群像劇と言ったほうがしっくりくるだろう。

筆者が好きな登場人物は、スザンヌ(ウゾ・アドゥバ)だ。『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』といえば、軽快なテンポで繰りひろげられるコミカルな会話や、その会話に詩的な表現がよく用いられる。スザンヌはそうした側面を象徴するキャラクターだ。シーズン1の「同性愛お断り」でパイパーにプレゼントした詩は、心の引きだしの大事な物をしまうところに、いまも入れている。それは次のようなものだ。

〈君に会うまで 太陽は黄色いブドウだった でも今は空の炎に見える なぜって?それは君が私の中に火を灯したから〉

ソフィア(ラヴァーン・コックス)も筆者の心に足跡を残してくれた。息子を持つソフィアは、性転換したトランスジェンダー女性という設定。実はラヴァーン・コックス自身もそうだ。2014年には、トランスジェンダー女性として初めてTIME誌の表紙を飾るなど、大きな注目を集めている。一般的にコメディーとされる『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』は、LGBTQ、差別、ドラッグ、貧困といった社会問題にも踏みこむドラマだ。こうした側面を考えるうえで重要なのは、シーズン3の「恋の予感」。ソフィアが女子トイレでメイクをしていると、収容者のひとりがソフィアにイチャモンをつけてくる。すると口論になり、相手はソフィアにこんな言葉を投げつけるのだ。

〈私は母親だよ 怒りに満ちた“本物”の母親 分からないよね あんたは作りもんだから〉

性転換したトランスジェンダー女性に、〈あんたは作りもんだから〉と言い放つのは、あきらかに差別である。この一件以降、ソフィアは頻繁に暴行を受けるようになってしまう。さらに、シーズン3の「待ちに待った日」でソフィアは、〈お前の身を守るため〉という口実で、懲罰房に入れられる。先に襲われたソフィアからすれば、この処置は納得できないものだ。実際ソフィアも、〈バカげている そうでしょ?〉と、看守たちに問いかける。もちろん、この問いかけは看守たちだけでなく、ドラマを観ている視聴者に対するものでもある。

映画からの引用が多いのも『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』の魅力だ。たとえば、シーズン3の「言葉にならなくて」でパイパーが発するセリフ。

〈世の男どもは女子刑務所に妄想を抱いてる。『チェーンヒート』みたいに、女同士のセックス、裸の所持品検査、シャワー室で大乱闘…〉

『チェーンヒート』とは、1983年に公開された映画のことだ。女性刑務所内での派閥争い、レイプ、売春などの問題に、女囚たちが団結して立ち向かうという内容である。主演は『エクソシスト』でリーガンを演じたリンダ・ブレア。当時のポスターやチラシで掲げられた、「噴きあがる血と汗と怨み! 暴走する女囚の群れ!」というキャッチ・フレーズも強烈だ。

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』は、さまざまな映画を参照したと思われるシーンが目立つ。それを探しあてるのも、筆者の楽しみ方だ。

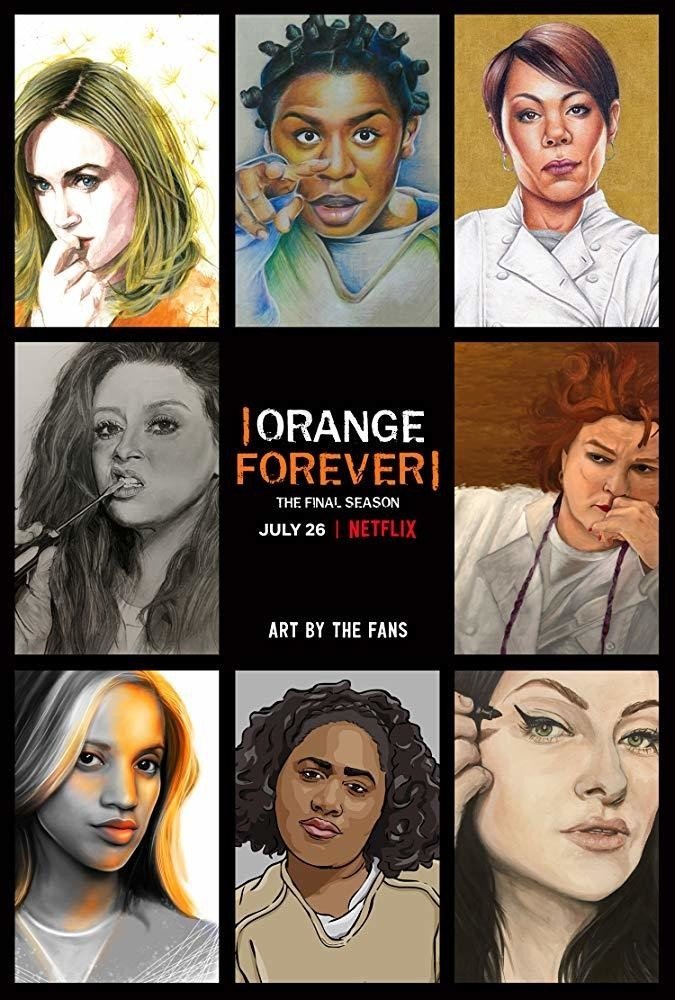

そんな『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』がファイナル・シーズンを迎えた。アレックス(ローラ・プレポン)と獄中結婚したパイパーは前シーズンで出所し、シャバで生活をしている。だが、その様子は大変そうに見える。“前科者”というレッテルを貼られた者に、社会は優しくないようだ。家賃を払うのにも苦労し、父親は冷たい態度をとる。仕事も低賃金で、それすらもアレックスと面会するために休みを取ったせいでクビになってしまう。かつて裕福な生活をしていたパイパーも、いまでは地べたで生きることを強いられている。これを自己責任だと片付ける者もいるかもしれない。しかし、筆者はそう思えなかった。ファイナル・シーズンは、そうさせる社会の無慈悲さを強調する場面がこれまで以上に際立つからだ。

パイパーの生活とアレックスの獄中生活を対比させることが多い序盤で、それは顕著だ。相変わらず危ない橋を渡るアレックスは、刑務所でトラブルに見舞われ、憔悴する。辛さを紛らわせるため、パイパーの近況を電話で聞くシーンでは、私たちの心をぎゅっと締めつける感情の機微が表れるなど、観ているこっちが心配になる姿も目立つ。その機微を丁寧に描きながら、パイパーの厳しい生活も見せていく。劇中でパイパーは、過去のおこないについて後悔していると父親に語る。また、そのおこないが現在の厳しい生活を呼び寄せたことも承知している。父親にお金を貸してほしいと頼むときの苦しそうな表情や劇中での言葉からも、容易にわかることだ。

こうした構図は、多くの人にとってシャバの世界も刑務所のように厳しいところではないかと、少々シニカルに示している。一度失敗すれば這いあがることはほぼ不可能で、だからこそ息苦しさを抱えてしまう。そんな社会の構造はおかしくないか?と、私たちに囁く。それはまるで、勤勉と努力を重ねれば成功するというアメリカン・ドリームの価値観が崩壊し、乗り越えられないほどにまで経済格差も広がった、現在のアメリカを映しているかのようだ。

ブランカ(ローラ・ゴメス)の物語も心に深く突き刺さった。移民問題の表象として大きな存在感を放っているからだ。前シーズンでブランカはパイパーやソフィアと共に出所したが、直後に移民拘留センターへと連行されてしまった。

ファイナル・シーズンではその後の様子が描かれる。特に目を引いたのは、ロック・バンドのライヴにいるブランカの回想シーンだ。ブランカが恋人に愛を伝える後ろで、ステージ上のギタリストがラウドなギターを鳴り響かせる。それを観て想起したのは、ジミ・ヘンドリックスだった。ヘンドリックスといえば、愛と平和を掲げる者たちが集まった1969年のウッドストックで、アメリカ国家を演奏したことが有名だ。フィードバック奏法を用いておこなわれたそれは、1960年代のアメリカにおけるカウンター・カルチャーの輝かしい瞬間として、いまも語り継がれている。

そのような歴史を連想させるシーンが、ヒスパニック系の移民であるブランカのエピソードで登場するのは、哀しみを湛えた皮肉にも見える。そのシーンのあと、ブランカは辛い出来事に襲われるからだ。こうした展開はさながら、かつて愛と平和を祝う歴史的イベントがおこなわれた国も、いまでは他者への優しさや寛容性を失ってしまったと告げているようだ。そこには、移民やセクシュアル・マイノリティーに対して差別的態度を隠さないトランプ政権への批判も見いだせる。

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』シーズン1のキャッチフレーズは、「すべての判決に物語がある(Every Sentence Is A Story)」というものだった。それはファイナル・シーズンに至るまで重要な言葉として、残っていたと思う。犯罪に行き着くまでの背景をしっかり描くことで、社会が抱える歪な構造を私たちに示してきたからだ。軽快な会話劇やウィットに富む言いまわしで視聴者を笑わせつつ、その背後には常に切実な問題提起があった。

切実さはシーズンを重ねるごとに増し、ファイナル・シーズンではより明確な形で、現実の社会状況に通じる物語を紡いでいる。そういう意味では、社会の変化に伴い成長してきたドラマとも言えるだろう。雑踏の喧騒に掻き消されがちな小さい声を汲みとる、娯楽性の高い良質な社会派作品として、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』は存在感を高めつづけてきたのだ。

ファイナル・シーズンは、ハッピー・エンドもあれば、バッド・エンドもある。すべて上手くいくわけではないため、心がすっきりしない者も多いだろう。だがそれは、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』というドラマが最後まで誠実だった証に、筆者は思える。このドラマが描いてきた多くの問題は未だに解決しておらず、むしろ酷くなっているのだから。そうした現実を最後まで描ききったことは、心の底から称賛したい。

重要なのは、現実を描ききったうえで、確かな希望やこうあってほしいという理想を示したことだろう。ただ現実を反映するのみならず、その現実に立ち向かう人たちの勇敢さも寿いている。あらゆる人たちから人気を得たい八方美人的な姿勢とは程遠い、地べたで生きる人たちに寄りそう作品なのだ。さまざまな困難に見舞われながらも、必死に抗い、時には這いつくばりながら、一筋の光を掴みとる。その尊さを説く『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』に出逢えたことは、人生の喜びだ。

サポートよろしくお願いいたします。