「フクシマ原発事故の地を巡る旅」から得た重要な示唆と考察

はじめに・・・

東日本大震災から10年というのになにか想う事があって、3.11の前後の日程で実際に福島の原発事故の地を巡っていた。あれから2週間余りがたってこれを書いているが、すでに私自身の頭の中の記憶や感情が薄れかけている。人間が感じた事を記憶する能力なんてその程度のものだと改めて実感する。いくら情報を記録するテクノロジーが進んだとしてその時の感情や事象を正確に記録する事は出来ていない、また人間自体の記憶能力が上がったわけでは無いので改ざんや上書きも出来てしまう。過ちを繰り返すというのは現状人間の身体が持ち得る機能の性質上仕方ないのかもしれない。それでも、なるべく納得のいく自然と笑えるような未来を生きれるように考えた事を書いていこうと思う。

一週間の旅の様子は↑のマガジンにまとめたので興味があれば読んでみてください。

様々な立場からの意見と自身の想い

旅している時と同じくしてテレビやSNS等で3.11の出来事について様々な切り口で報道をしていた。報道は不特定多数あるいは特定の対象に向けているため本質が見えてこない。それに対して様々な立場や理解の人がそれぞれの愛憎たっぷりにコメントする、それが何かとても空虚な物のように感じた。色んな話題について論理的理論的にはこうするのがいいと、専門家やコメンテーターがもっともらしい事を言う。

「地球の自然環境のため、今後も人類が発展繁栄するため、日本国が世界と肩を並べるため、経済力を取り戻して豊かに暮らすため、自分自身と近しい人の繁栄のため、悲しみに寄り添うため、このようなことをもう二度と繰り返さないため、一人一人がよりよく生きるため。」

適当にもっともらしい並べてみたがどれかに一番共感しただろうか。それともどれにも共感しなかっただろうか。それぞれの立場でそれぞれの目標とする事や設定が異なる。成功や失敗、望まれる事と許されない事、相いれない事も沢山あるだろう。そんな大義名分の下には個性やわがままを消す事が望まれることだって多い。ただここに並べたような言葉は本当に今私が適当に並べた言葉だ。世の中に出回っている言葉だってその実同じようなもんだ。素晴らしいと思う物事に共感したり生き方の指針とするのは良いかもしれないが、それに支配されて殺されないように一人一人抵抗していくべきだと考える。

人の心や感覚は適当に上げた言葉に完全に帰属するほどシンプルではなく、実はもっと複雑怪奇だと思う。だからたまにはノイジーなテレビのニュースやSNS上での論争、おせっかいな他人の言葉に耳を塞ぎ、自分自身の感覚から想いを言葉に紡ぐ事が、生きてここに存在する上でとても大事な事のように思えている。

精神や思考が乗っ取られる事への抵抗

実際に現地に行って震災の爪痕と復興の景色を眺める、言葉は発さないがどういう因果で今の景色があるか如実に物語る。実際に現地に行ってそこで活動している人の話を聞く、そうして始めて自分なりの感情、理解や言葉が生まれた。行かねばならないという感覚の根底にあったのは、頭の中で白紙になっていた「3.11の被災地と今」についてメディアや専門家先生たちの考える事で塗りつぶされる事への抵抗だったのかもしれない。だからやはり足を運んでみて良かったと思っている。結果として出て来た言葉が誰かと同じだとしても、自分で発してみた時に違和感があるのかないのかを確かめるのも重要な過程だと改めて分かった。

誰しもが色んな形で情報を得て、それを好き勝手に解釈するのは別に構わない。発信する側も自分自身やみんなが興味を持ちそうな情報を発信するのもまた構わない。ただしこれからどうしていくべきかとか、どんな未来を描こうかと考えるのは現地の感覚を共有した当事者たちであるべきだとあらためてそう思う。

言葉や情報が持つ性質の違い

発信する側の目線で考えると

①出来事を感情に訴えかける情報にし感情のままに消費させる

②出来事を感情で捉え理性を持って共創の素材にしてもらう

実はこの2つは全く性質が異なるのではないかという事は書いていて考える事だ。感情に訴えかけるためシンプルにデザインされた情報は分かり易く反応もしやすい、ただし考える余地はほとんどない。本質的でありのままの物事は複雑で理解しにくく反応もしにくい、しかしながら考える余地が沢山ある。物事を情報化する時、どういう目的でどの程度まで整理するかとても重要だ。私自身はなるべくありのままの事象をお伝えすると共に、考える余地を残しながら、色んな角度から物事を捉えて考えた事お伝えしていきたいと思う。

今回の移動エリア

すっかり前置きが長くなったけれど、ここからは実際どの辺を見て回って、私自身がどんな事を感じて、これからそこに自分が住むとしたらという視点で原発事故の被害とこれからの未来や地域づくりについての考えを書いていこうと思う。

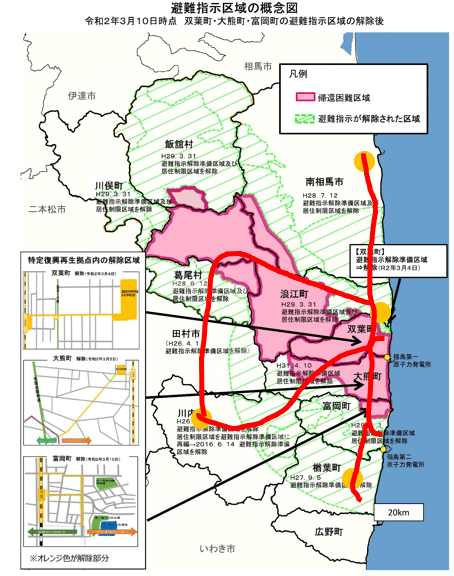

赤線が今回のざっくりとした移動ルート、オレンジが滞在した拠点、福島第一原子力発電所を中心として、海岸沿いエリアと山間エリアをぐるっと巡ってみた。

放射性物質の汚染について

現在帰宅できるようになっているエリアの放射線量については科学的な見地からしても、これまでの具体例から人体への影響を考えても、特に害はないであろうというのが現状で出ている結論であり私もそこに疑いはなかった。食品の残留放射性物質についても検査を徹底的に行っているようでありほぼ同様の事が言える。そういう意味では風評被害や疑心暗鬼をばら撒いた心理的被害の方が未だに残っている所として大きいだろう。

ただ一方でこのような事故の前例やデータというのが人類史においてそんなに沢山あるわけではない、トリチウムの海洋放出の議論なども盛んに行われているが、本当に長い目で見た時の影響というのは解明されていない事も実際には多いというのはまた事実のように思う。そもそも原発自体が安心安全を謳ってやってきた結果が今の現状であるのだから、人体へ影響がありませんというもっともらしい言葉に疑いを持つのもまぁ正しい反応だと思う。ワクチン接種の話も似たような事が言える。いくら善良な思考回路で物事を考えたとしても「想定外」という事がある。また自分たちが普段食べている物とか生活習慣は果たして自分の体にとって良いものばかりだろうか?未知への疑念や恐れも大事だがもっと足元も見直す必要があるかもしれないとも思う。

で実際に自分が住む事になったとしたらを考えると、住んだら気にはしないだろうけれど、あえて住む先に選ぶかと言われればマイナスポイントになるだろうとは思う。

詳しくは↓の記事に書いたので興味があれば見てほしい。

復興の現状とリアルな感覚

旅の途中にも書いたが色んな形で復興のお金が使われている事を感じた、ただそれは別に使いすぎという感じではなく、特に生活環境の回復つまりマイナスから0まで持っていこうという事業に充てられていたように思う。

まずは物質的な部分、津波で流された建物の解体や整地、地震で倒壊した建物の解体や整地、寸断された道路やインフラの回復、原発の廃炉への取り組み、各地域の除染作業、などなど。

次に精神的な部分、被災者の方の生活ケア、賠償や補償の対応、放射能汚染の調査、原発事故の風評被害解消、お祭りや集まりなどの文化の再生、などなど。

地震自体や津波もそうだが、原発事故が及ぼしたマイナスの影響が大きすぎて、いくらお金をつぎ込んでも暮らしの環境はまだ元に戻っていないというのが現状と感じた。実際に家を持って生活していたほとんどの方々は儲かったというより失った物事の方が多いだろうというのが正直な印象だった。

被災の補償は一度きりだと考えて、まだまだ時間のかかりそうな地域の文化を取り戻すために、得たお金で更地になった土地に新しい家を建てたり、新しい事業を始めたりするより、新天地で新しい暮らしを作る方がいいかもしれないと考えるのは個人個人の選択としてはとても自然に思える。一方で道路建設で立ち退き料をもらう事を喜ぶ話があるが、それと同様で繋いできた暮らしや文化なんて価値を感じないから売れる事なら売りたいという感覚も実際には地域に普遍的にある感情だ。

復興マネーや復興パワーは一体どこへ・・・?

まだまだ地域の暮らしは元に戻っていないと思う一方で、前よりも明らかに豪華になっている所は沢山ある、たとえば海岸一面に並ぶ防波堤、高速道路、太陽光や風力発電所、新しい学校、新しい公民館、新しい交流施設、綺麗に整地された土地。そういうプラスになっている所を見ると、空き家一件取り潰すのにだって二の足を踏んでいて日本全国にあふれかえっているのに、膨大な工事や建設物を作るのにどれだけの利権あって、お金が流れたのだろうと想像する。

これらは地元にある工務店とか建設会社の組合にやり切れるような仕事ではなく、結局の所東京に本社を持つ大手のゼネコンが請け負っている事が多いように感じた。一過性の補償と違って大規模な建築事業は利権と仕事をセットで得続ける事が出来る。大規模事業を通じて集まったお金は地域の飲食店や宿なんかにも落ちるかもしれないが、下請けの下請けのような形で地域に流れて潤っているような構図がぼんやりとイメージされる、そうした考えた時一番リスクを背負わされるのは地域に根を張って活動する人達だろう。その流れは地域で本当に0からこれまで当たり前にあった暮らしを取り戻したいという人にはやっぱりマイナスポイントだ。大きな資本を持つ企業にとっては被災地以外に拠点やリソースを持つ性質上、地域への投資も最小限にすれば復興がいまいち盛り上がらなかった時のリスクも抑えられる。地域でただ前みたいに暮らしたいという人達とは根本的に発想が異なるように思う。ただ災害の多い日本においては大手ゼネコンが元気であることはレジリエンスを保つためには重要かもしれないという事も付け加えておく。

イノベーションコーストと未来の可能性

そんなマイナスから0にしようという取り組みも徐々に先が見えてくる中で、マイナスをプラスに変えていこうという取り組みも進んでいる。一番目玉となるのはイノベーションコースト構想だろう。今回まわったどの自治体にも構想のパンフレットや施設情報が置いてあったので、ひとまずは賛同しているように見受けられた。イノベーションコースト構想は国家プロジェクトとして、大震災と津波と原発事故という唯一無二の災害を経て、廃炉技術や事故対応の知見をもって、ロボット産業、エネルギー産業、環境産業、被災地域での農業水産業等を開拓して未来住み続けたくなる地域にしていこうという事を謳っている。未来の事は実際は分からない、数十年後イノベーションコーストでの新しい研究開発が人類の生活をより豊かに照らすかもしれない、あの事故は悲しい出来事だったけどこうして未来に繋がったんだと振り返る事になるかもしれない。前向きに捉えようというのはとても建設的な話だ。

ただ一方で不安な面もある、イノベーションコースト構想も題材や表面的な見える部分が変わっただけで、結局は都市や資本や権力の理屈でお金の流れが決められているという構図は変わらないように思う。それを実行するのは個人個人であるようでいて、意思決定は実は個々の意思から離れた所でおこなわれているのかもしれない。表層の場所やテーマが変われど根本の部分では結局同じような哲学や流れが背景にあって、それにふさわしいいつものメンツが並べられて忠実に物事を実行しているのではないだろうか。

数十年後イノベーションコーストで生まれた画期的な技術でそこで暮らす人々ひいては全世界の人々の生活は格段に豊かになったとする、そこでは前向きで建設的にやってきてよかったとみんなが思うだろう。ただその数十年はどうなるだろう。その取り組みに前向きにも建設的にも取り組まなかった次の世代にとっては負の遺産となるかもしれない。本質的には人間一人一人が持ちうるには手に余る物事を作ろうとしていて、そこには希望だけではなくその代償があるかもしれないという性質をよく理解していくべきだろう。

人の作りし物に宿る意思

人類の発展に沿って色んな物事を自分の都合のいいように作ってきた。大小様々だが色んな想いがこもっている。人間が作りだしたあらゆる物事に宿った意思が蓄積し増大し、今を生きる人間の意思より大きくなってしまっているのではないか。今後AIが世の中を支配するなどと言われている事より、ずっと進行度は高いのではないかと最近はそんな風に感じる事が多い。

大規模な発電所を作ったらそれを稼働させ、機能させるために人は縛られる。お金を稼ごう商品を作ろうビジネスを作ろう、前向きに建設的な発想をして、結果何かを作る。そうして作った物事に宿る意思に人は縛られいつの間にか自分が本来生まれ持ってきた性質とか意思とかを忘れてしまうような気がする。だからもしかしたら僕らは「建設的」も「前向き」も一度捨てる必要があるのじゃないか、そこから問いを立て直す必要があるのかもしれないと感じている。根底に流れる哲学はそう変わるものじゃないかもしれないが、そこに疑義を呈していかない限りはこれからも同じことを繰り返すだけかもしれない。結果的には同じ所に考えは戻るのかもしれないが、それでも一度は立ち返る必要があるように思う。

地域の暮らしそこに住む人だけで作れるか?

地域は地域に暮らす人だけで創れるのかというとやっぱりそんなことはない、そもそも大規模な発電所が無ければ今の我々の当たり前に享受している生活はないだろうし、本来新しい技術を社会に実装して世の中や自分自身を豊かにしようというそもそもの想い自体は良いものであって、それは基本的には前向きに推し進められる。閉鎖的な地域で外から流れてくるあらゆる物事を否定した場合、現代社会においては保護される伝統的な暮らしや文化の中に生きる事になるだろう、中々そこに満足するのも難しいのもまた事実だ。

地域に原発が来るぞとなった時そんなよくわからんものはいらん、俺らの大事な土地を明け渡すなという声を上げた人がどれくらいいたのだろう、またそういう人に寄り添った人はどれくらいいたのだろう。反対していた人の中でも当時の時点で考えられる問題点をきちんと指摘できる人がいただろうか、また違う立場で警鐘を鳴らす人の声を聞いて学び力を合わせただろうか。

新しい事を始める時、本当の所どうなるかは作る側もやってみなければわからない、作られる側もやってみなければわからない。資本や権力のある方の意見に寄りがちな構図はあるが、最終的な結論はそこに住む人や関わる人をひっくるめて本当はどちらを望む人が多いかという事で決まってきたのではないだろうか。何か問題が起きた時それを主導してきた人や組織がやり玉にあがりがちだが、それを許容してきた大多数の人間は果たしてその問題に対して清廉潔白なのだろうか。

見えて来た重大な対立軸

技術革新とその実用化に当たっては、

「人間の命や尊厳は何よりも大事」VS「人類の発展には犠牲がつきもの」

この対立が見えてくる。

現時点だけ見て人情に寄り添って考えるとやっぱり「人間の命や尊厳は何よりも大事」と思いたくなるが、少し冷静に考えるとそうシンプルでもない。この対立軸の難しいところは、人間の命や尊厳を育んできたのは、人類の技術革新が背景にあったという点だ。今の世界人口に至るまで爆発的人口が増え続けてきたのは技術革新があったからだ。今でこそ当たり前に享受されている人権的な発想だって人類の発展に伴って考える余裕が出て来たから仕組み化されてきたことだろう、今でこそちょっとした事ですぐに現代社会における権利や常識の話で騒ぎ立てるが、少しでも世界を見渡せば日常的にどこかで不幸な出来事が起こっていて、それは今の何気なく享受している僕らの日常と無関係ではない、そもそも今現時点が凄惨な出来事や犠牲の上にある事だってちょっと考えればわかるはずだ。

本来僕らは誰かの命を奪って生きてる、技術革新のおかげで生きるのに余裕が出来たから他人の命を奪わなくても済むようになった。ただし未だに権利があるのは人間だけ、人間でも権利には序列があるのは変わっていない。余裕がよりできたことによって人間以外にも生存の権利を求めたり、多様な生き方を許容しようとしているのは、ある種人間の欲望に沿った自然な変化かもしれない。

対立軸におけるリスクとリターン

で上記対立軸における「人類の発展には犠牲がつきもの」という発想の下にリスクとリターンを考えれば、一人一人の権利などというものはあまり重要でないだろうという事だ。技術革新が人類をここまで増やしてきたのだから、技術革新の為に人命を費やしたとしてもプラスだよねと考えられる。人類発展ゲームの論理で考えてしまえば、人間の個体数があふれかえっている現代において人命を損なう事は大きなロスではないととらえる事が出来てしまう。

原発事故の話に戻るが、損得勘定で考えた場合「最悪の出来事が起こってもこんなもんか」と捉える事も出来るのではないかという発想が何度も頭をよぎった。1970年代高度経済成長期に原発が作られたおかげで近隣エリア全体として数千人、数万人規模の雇用から暮らしや生活が新たに生まれた。そしてそれを30年以上提供してきたわけだ。一方で今回のような最悪の事態が起きてもその数万人が一時的に住めなくなる土地が出来るだけで直接的に人命を損なった数は少ない、むしろそういったリスクを取る事は人類にとって未知の環境が出来る事となり、新しい発見や発展の礎となるかもしれない。この発想を仕掛ける側は不都合な未来の可能性にほんの少し目を瞑らせるだけで、これからもその恩恵にあやかる事が出来る。仕掛けられる側も考えるのを辞めて少し目を瞑るだけで簡単に豊かさを得られる。

個人的にはこの考えをあまり深く掘り下げたくないけれど、何度もよぎるのでやっぱり考えなくてはと感じた発想である。私自身の道徳観からすると邪悪だと感じるが、こっちの目線からも考えないとちょうどいい所が見えないだろうと思い敢えて書いている。

そんな事を考えながら調べてたら、下記のエネルギー庁の記事の発想がピッタリ当てはまった。やっぱりねと思うと共に、まっとうに法律やルールを順守したとしてもこういう結論に行きつくであろうというのは結構驚きである。

日本のエネルギーインフラの明日はどっちだ?

書こうと思ったけど、正直ここの分野については全然わからないのであっさりと。日本では何だかんだ言っても火力発電に代わるエネルギー戦略としてこれまで原発へ力を注いできたし、再生可能エネルギーにそんなすぐに転換できるとはあまり思えない。事故を経ての安易に脱原発という発想に向かう民意とそう簡単に方向転換できない国や電力会社の板挟みで右往左往しているように感じる。

そんな中、2050年にカーボンニュートラルを目指すなんて西洋主体の考えに安易にホイホイ乗ってるが、日本自体の生存戦略は描けているのだろうか、その辺りが結構心配で気が重くなる所である。理想もメンツも大事かもしれないがそれを誰が実現し守っていくのだろう。オフグリッドが一部流行ってたりするけど問題の根本的な解決にはならないような気がしている。

「和を以て貴しとなす」とはよく言ったものだが、人と人との「和」だけでは不十分な時代になっているのかもしれない。もっと複雑な生態系や自然環境、過去から現在、そしてこれから新しく生まれる物事すべての「和」を探す必要があるのだろう。

それぞれの「復興」について

今回巡ってきた所を大きく2つにわけて考えてみる。地震や津波、原発事故すべての影響が大きかった「海岸エリア」、地震や津波の影響はあまり受けなかったが原発事故の影響を未だに受けている「山間エリア」の2つに分かれるように感じた。海岸エリアについては復興が目に見えて進んでいるがまだまだ空き地が多く、人が帰ってこない現状であり「傷跡が未だに残っている」のを感じた。その一方で山間エリアは、「傷を抱えたまま落ち着いてしまった」というのが現状への感想だ。海岸エリアは目に見える傷跡に復興エネルギーが今も注がれる続けているようにみえるが、傷を抱えたままの山間部は放って置かれる事への不安がとても大きいように思われた。海岸沿いのイノベーションコーストがこれまでの思想を受け継いでいるのだとしたら、葛尾村での葛力創造舎さんの「全員が主役、数で測らない」というような発想や取り組みなんかはそこへのオルタナティブとして存在するのだろう。実際の所話を聞けたわけでは無かったので筆者の想像ではあるのだけれど。

未来を考えて実装する事の難しさ

前向きで建設的な発想がいつも最善ではないかもしれないけれど、未来を考えて実装するには、前向きで建設的な発想が必要不可欠だ。地域の会合なんかに参加していて思う事なのだけれど、あまり「前向き」でも「建設的」ではない事が多いように思う。旧来のルールに縛られていて「保守的」、前向きというより周りの様子を伺う「横向き」な発想が主流ではないだろうか。これは自然とともに生きる上で素直な発想だと思うのだけれど、自然を支配しようとする現代においては前向きで建設的な人が中心に世の中を形作っているのもまた事実だろう。

その前提を理解した上で、ローカル発で未来志向の最先端の取り組みをやろうと考えた時にはそこにも結構難しさがあるなと感じる所である。前向きで建設的な取り組みを作るには、当然だが前向きで建設的に生きるコミュニティがベースになくてはならない。田舎の最小単位は「集落」や「部落」と呼んでたりするが、そのコミュニティは前述のとおり横向きで保守的であることが多い、基本的には決まりきった内容を右倣えするのを好む。そしてその最小単位を統括する組織は役所という事になる。その他にも地域内外で横断的に色んなコミュニティや団体や組織があるが、地域づくりのベースになるのはこの「部落や集落」、「役所」の2点だと感じる。ちなみに役場も部落や集落を取りまとめてる存在なので、基本的な発想は横向きだと思う、ただし役所は地域でもかなり優秀な人が集まっているので、そんな中でも前向きに建設的に変えていこうという人も少なくはない。

でそんなバランスの中で変革はいつ起こるかというと、隣の自治体の動きとかを見て、世の中の時流がうちの地域でもそろそろ・・・となった時に横向きな変革が起こる。少なくはない優秀な人もしくは外部の専門家と言われる人を招聘して少しずつ真似事でアップデートしていく。横向きマインドは「最先端」に取り組もうとするのはやっぱり相性が悪く、結局専門家頼みになっていくと未来志向の取り組みは地域での理解や賛同が得られずうまくいかなくなる事が多い。それは都市と田舎の間で「復興」や「地方創生」と言ったテーマで語られる新しい取り組みがうまく行かない根本原因でもあるだろう。

そう考えるとやはり基本的には前向きで建設的な発想を好むコミュニティ、つまり都市型の発想の方が安定的に発展繁栄していくのだろう。地域の横向きマインドを少しでも前向きにするには、好奇心旺盛に学び続け、挑戦し続けるという事を地域でも出来るようにすることのように思う。人が住む場としての都市には行き詰まりはある、ただし精神的には都市型の発想が魅力的だ。そんな中で少しでも未来志向で成長や変化を好む人が育っている地域には住みたいと思える魅力は自然と表れてくるのではないかとそう思う。

前向きだの横向きだのと書いたが、結局のところどちらも行き過ぎが問題であって最終的にはそのバランスを取るという事でしかみんなが納得のいく社会は出来ないのかもしれない。

さいごに・・・

これからもやっぱり僕らは自身の好奇心や欲望に沿って人類発展ゲームを続けるのだろう、その発想の中において命や尊厳というのは軽んじる事もできてしまう。全世界で70億人の人が生きていて、勢力図が入れ替わりつつも、毎年1億人近くが増え続けている。もし世界の数千人、数万人が亡くなる不幸な出来事があったとして、それを糧に人類全体としては更なる発展を遂げるのだろう。

僕らだって今現在進行形で自分達以外の種に多大な犠牲を払わせ続けている。そういう意味では都市一極集中する事で有事の際に多数の人命が失われたり、社会が混乱するかもしれないというのはよく言われるが、実はみんなでなんとなく望んで受け入れているリスクなのかもしれない。

ただ人類発展ゲームという抽象的で刺激的な書き方をしたが、人間の欲望に根差した「共通善」というのは実はまだまだ定まっておらず、技術革新とともに急速にその形を変えている、急速に変化する中で模索していかなかればならない。そんな中、人の命や尊厳そしてありふれた一人一人の意思にこそ価値があるという世界観は、生命の歴史においてはまだ誕生したばかりで、それに共感する人達が本気で育てていかなければ消え去ってしまうのかもしれないとそんな風に思えた。僕自身は自分をありふれた一人だと思う。しかしながら自分の好きなように生きたいし、誰かや何かの都合で一方的に奪われるのは嫌だ。だからこそ、ありふれた一人一人の意思にも価値のある世界になればいいとそんな風に思う。

どんな選択をしてどんな未来を描くべきなのか未だに答えはでないままだ。まだまだ考えがまとまらず色んな可能性を示唆しているだけだけれど、思索と実践の先に何か希望を感じてこれを書いている。見返したら1万字になっていた。誰かにとって価値があるかどうかはともかく思う事があれば、意外と書けるもんだなぁと何か可能性を感じている所である。ここまで読んでくれた方、お付き合いいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?