03「薄利多売の仕掛人」①神吉晴夫の巻

●本の薄利多売はいかにして始まったか。

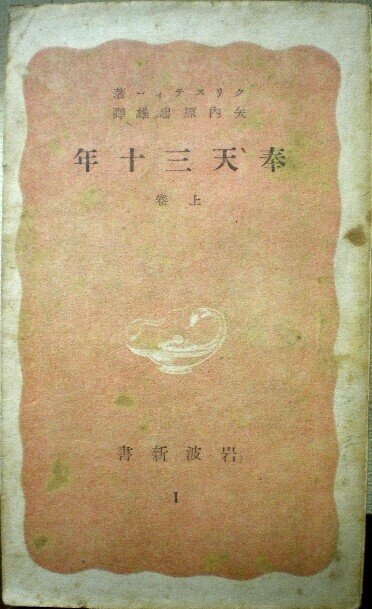

高価で堅牢な造りのハードカバー書籍に対して、簡易な製本で安価なペーパーバック式のソフトカバー書籍が生まれたのは、19世紀初頭の欧米だと言われている。ドイツのライプチヒでレクラム出版社を創立したアントン・フィリップ・レクラムが 1867年に創刊したレクラム文庫(写真)は、それまで高価だったハードカバーによる書物を、造本を簡易化・小型化して大衆向けに安価に提供することで、爆発的な人気を博した。黄色い表紙に文字だけが印刷された徹底的に簡易な装丁が基本。

レクラム文庫に範をとって1927年(昭和2年)に創刊されたのが我が国の岩波文庫である。前回の「02昔の本は高価かった」で述べたように、夏目漱石の初単行本『吾輩は猫である』が95銭(現在の1万9千円)と、明治大正昭和初期の本は非常に高価だったが、岩波文庫もまた、徹底的に簡素化した装丁の小型本で、初期は表紙をパラフィン紙で包んだだけでカバーすらなく、普通の人間が買いやすい価格で販売し始めた。ここから日本の出版における「薄利多売」の歴史が始まったのである。

背表紙には価格表示の代わりとして★印が印刷され、★ひとつで20銭。以降ページ数が増えると★が一つ増え、価格も40銭、60銭と増えていく方式もユニークで分かりやすかった。

下の図版は昭和2年7月9日の東京朝日新聞に掲載された岩波文庫の創刊広告。「吾人は範をかのレクラム文庫にとり」とはっきり書かれている。

●新書の誕生

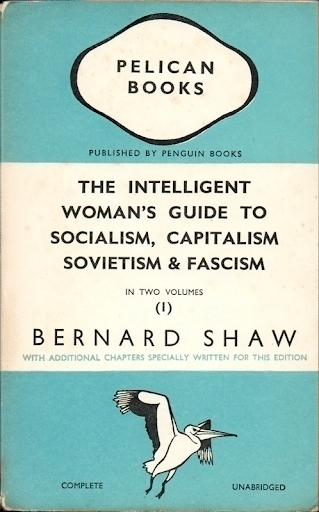

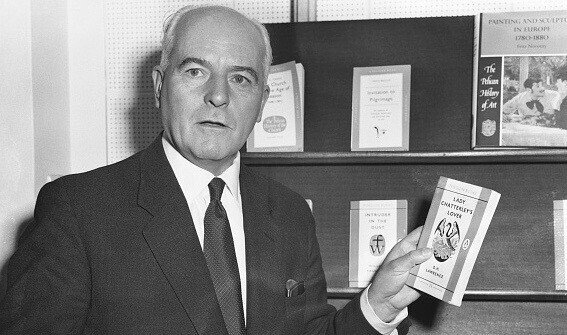

1935年(昭和10年)、サー・アレン・レーン(写真下)がロンドンで出版社ペンギンブックスを設立する。大衆に良質で安価な本を届けることを社是とし、小説中心の「ペンギン・ブックス」、一般教養書を中心とした「ペリカン・ブックス」(写真上)、児童書中心の「パフィン・ブックス」などのシリーズに分けられ、いずれも新書版であった。大判専用のレーベルとして「キングペンギン」もある。

このうちペリカン・ブックスを規範として創刊されたのが岩波新書である。岩波書店は学術系の固い版元として知られるが、実は大衆向けの安価な出版を目指して文庫と新書を日本で最初に創刊した出版社なのである。図版は1938年(昭和13年)に出版された岩波新書の一冊目『奉天三十年上巻』。

●読本・草双紙とチャップ・ブック

以上、文庫と新書の誕生を駆け足で見たが、実はこれらとはまったく別の流れとして、それ以前から大衆向けの安価な出版物は存在した。日本で言えば黄表紙や読本(よみほん)、草双紙といった江戸時代にあった大衆向けの出版物であり、これが貸本屋に置かれることで、広く大衆の娯楽となった。図版は曲亭馬琴作・柳川重信画による読本『南総里見八犬伝』。

現代における大衆小説・ライトノベル・漫画の原点であるが、明治以降この流れは大手版元からの書籍とは別系統の、書店ばかりではなく駄菓子屋や縁日の夜店でも売る赤本として、戦後しばらくまで続く。

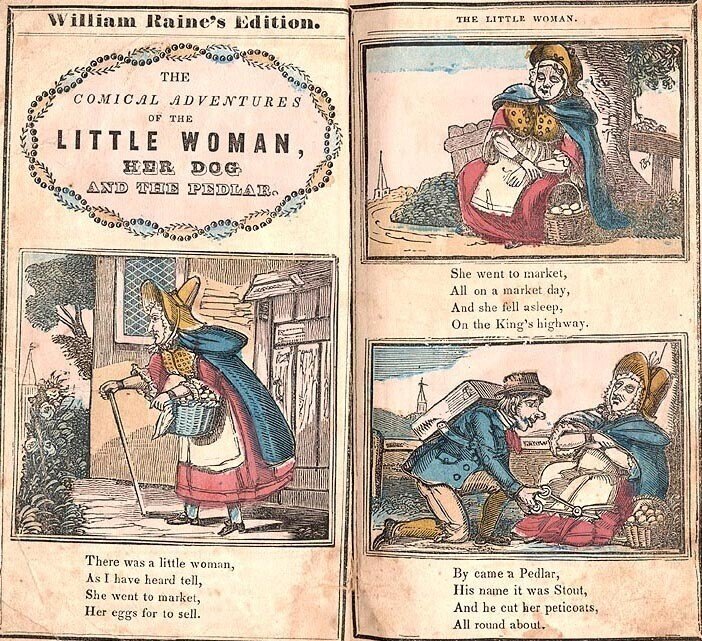

欧米では17~19世紀イギリスの木版印刷による大衆向け小冊子「チャップ・ブック」(図版)が有名である。ここから世界的に有名なナンセンス詩『マザー・グース』が生まれた。いずれも現代の漫画の代わりであると言える。

●戦後ベストセラーの仕掛人・神吉晴夫

神吉晴夫(かんき・はるお)は戦後日本を代表する出版プロデューサー、編集者である。1902年(明治34年)兵庫県神吉町に生まれ、1927年(昭和2年)東京帝国大学仏文科を中退して大日本雄辯會講談社に入社。8カ国語に堪能だとホラを吹いての入社だったが、初代社長野間清治に破格の給料で可愛がられる。神吉の講談社での初仕事が、講談社と野間清治の業績を海外に伝える英語のパンフレット制作だった。パンフレットは海外で反響を呼び、野間は大いに喜んだ。

これが他の社員は気に入らなかった。社内の主だった編集部からは総スカンを食い、神吉は系列会社のキングレコードに異動させられた。童謡部門のレコードプロデューサーになった神吉は、『かもめの水兵さん』『赤い帽子白い帽子』などのヒットを飛ばす。

敗戦直後の1945年(昭和20年)10月、講談社は子会社の光文社を創設した。戦時中、国策出版に従事した主力社員が戦争協力者として公職から追放され、業務不能に陥る危機を察した講談社が、万一に備えて出版を継続する目的で戦後いち早く設立したと言われている。

実際、この時期「少年倶楽部」の名編集長と言われた加藤謙一が、公職追放の気配を察して講談社に辞表を提出している。追放前だったので退職金が出た。加藤はこの退職金を元手に夫人名義で学童社を興し、「漫画少年」を創刊して手塚治虫をはじめ多くのトキワ荘作家を世に送り出している。

創立初期の光文社は本社で二軍扱いされた社員の寄せ集めだった。神吉は創立と同時に光文社の常務取締役兼編集局長となり、ここで頭角を表す。

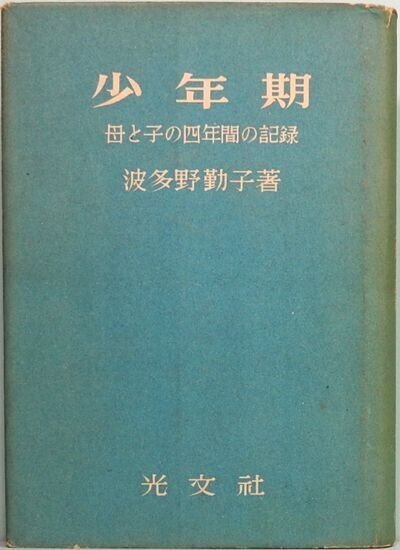

1950年(昭和25年)、神吉は御茶ノ水大学教授の心理学者波多野完治に教育心理学をテーマにした本の執筆を依頼した。しかし原稿がなかなか進まず、困っていると、波多野から「女房が書いた原稿があるんだが、ひとつ見てくれないか」と薦められた。女房とは、やはり心理学者の波多野勤子(いそこ)である。彼女が小学生の長男と戦中戦後に交わしていた往復書簡の束を、ごっそりと渡された。

正直、神吉は困惑した。波多野勤子の原稿は過去に読んだことがあり、その時は面白くないのでボツにしていたからだ。渡された原稿も藁半紙やノートの切れ端に書かれた書簡の集積で、原稿の体を成していなかった。しぶしぶ書簡を読み始めた神吉だったが、そのまま一睡もせず、朝を迎えたときには落涙していた。

空襲のさなか、戦後の焼け跡の中で交わされる母子の愛情あふれる対話に彼は感動したのである。これは絶対に本にするべきだ、と神吉は感じた。自分がここまで感動したのだから、世の中には、これに感動する人間が大勢いるに違いない。この確信は、編集者が仕事をする原点であり、最大のモチベーションだと言える。

編集者は、作品が世に出る前に作品を読む最初の読者と言われる。まず読者として作品に感動しなかったら、それを世に出す価値はないと考える、神吉はそういうタイプの編集者だった。

問題は、この往復書簡は素材をただ渡されただけで、本として成立する原稿の体をなしていなかったことである。神吉は収録する書簡の選定と全体の構成を考え、神吉の構成案に沿って波多野勤子に原稿として書き直すよう、要求した。

こうして『少年期』は完成したが、問題は、これを宣伝する予算が、当時の光文社には無いことだった。神吉は戦前、アメリカの雑誌を研究した経験から、アメリカの雑誌記事の「わかりやすさ」に感銘を受けていた。文章が英語として平易であるだけでなく、記事のいちいちにセリング・ポイント(セールス・ポイント)があって、それが明確なのである。

そして欧米出版社の出版広告の打ち方にも感銘を受けていた。本は良い原稿をただ印刷するだけで売れるものではない、適切かつ十分な広告戦略がなければ売れないというのが神吉の考えだったが、そのための予算がない。では、どうすればいいのか。

ここで神吉が思いついたのが「献本」だった。完成した本を、新聞や雑誌、著名人に送りつける。いまでこそ当たり前の手法だが、発売前後の本を献本して書評に繋げるという行為は、神吉が最初に考案したものである。神吉は「日本紳士録」「文化人名簿」の中からこの本に反応してくれそうな著名人300人を厳選して、丁寧な挨拶文をつけて送りつけた。

『少年期』の初版は5千部だったが、そのうちの300冊を無料で配ったわけである。

果たして、内容に感動した編集者や著名人が『少年期』の書評を新聞雑誌に書き始めた。朝日新聞がコラムで本を絶賛した機を逃さず、神吉は光文社の有り金をはたいて同紙に5段4つ割の広告を出し、当時珍しかった電車の車内吊り広告まで出して、勝負をかけた。作戦は功を奏し、『少年期』は40万部のベストセラーとなり、その年の出版売上2位を記録する。発足間もない光文社にとっても、また編集者・神吉晴夫にとっても一大転機となった出版であった。

(1)出版する素材(企画)を吟味し、セリング・ポイントを明確にして、著者と編集者の共同作業で内容を完成させること。

(2)完成した書籍を、適切な販売戦略のもとに宣伝すること。

この2点は、神吉晴夫が『少年期』を編集・出版する過程で会得した「ベストセラーの極意」である。

これからの編集者は単に著者から原稿をありがたく頂戴するだけの存在ではなく、本の企画から内容、宣伝・販売までトータルに関わって、その本をきちんと売ることが編集者の仕事だと理解したのだ。

続けて神吉は壺井栄『二十四の瞳』を出版し、これもベストセラーとなって、編集者としての地歩を築くのである。

●神吉晴夫の「創作出版」

さらに神吉は、最初に編集者が企画を立て、その企画にふさわしい著者に依頼して原稿にしてもらう、企画からずれる部分があったら、著者に何回でも原稿を書き直してもらう「創作出版」の思想に行き着く。この考えはこの後に創刊した「カッパ・ブックス」でベストセラーを連発することで、いかんなく発揮されるのである。

伊藤整『文学入門』をシリーズ第一号として始まったカッパ・ブックスだったが、これを四六版のハードカバーではなく、軽装版の新書として安価に販売することは神吉のアイデアだった。評論やノンフィクション主体の新書としてはすでに岩波新書があったが、岩波書店にはどうしても学術書のお硬いイメージが付きまとい、売上げには繋がりにくいと神吉は考えたのである。

神吉晴夫の「創作出版」理論に基づいて続々刊行されたカッパ・ブックスは十万部、数十万部のベストセラーを連発する。1955年(昭和30年)の書籍の年間総売上のベスト・テンに、神吉のカッパ・ブックスは4点もランクインした。神吉晴夫と光文社カッパ・ブックスは、出版界の台風の眼とななる。

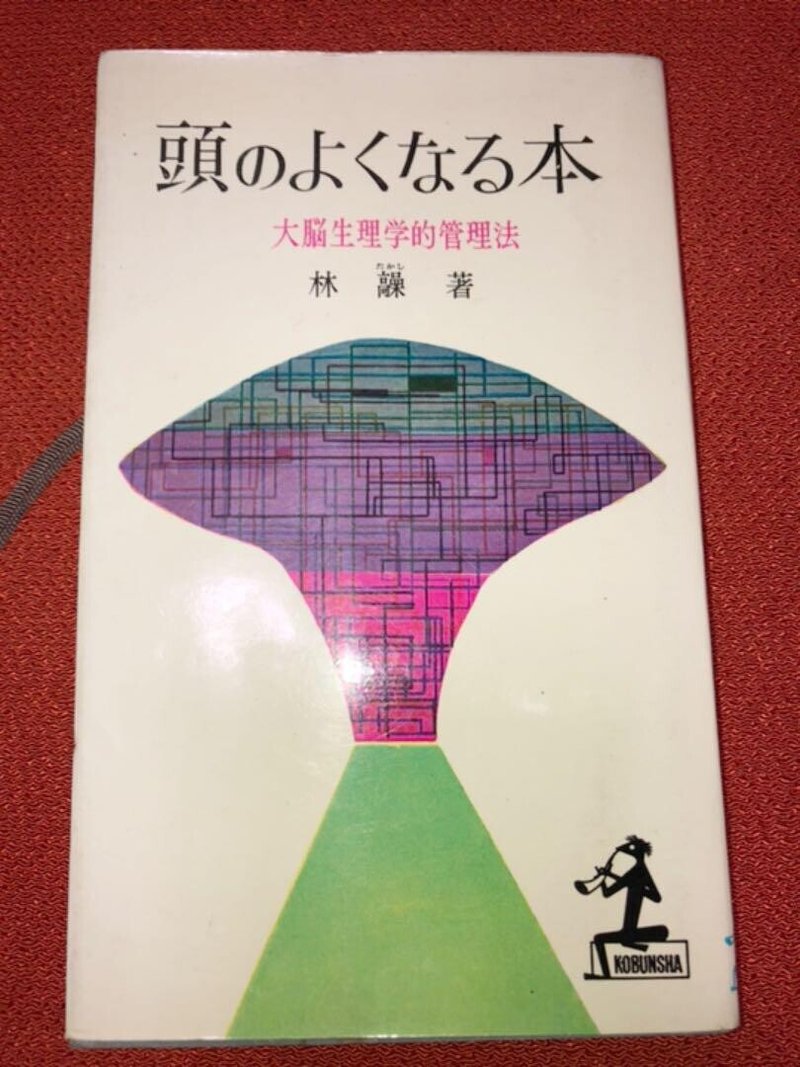

60年代に入っても、神吉はベストセラーを連発した。特に1960年(昭和35年)に出した林髞(はやし・たかし)の『頭のよくなる本』は、カッパ・ブックスとして発行部数が初めて100万部を超えた。神吉流「創作出版」の特徴がよく出た一冊である。

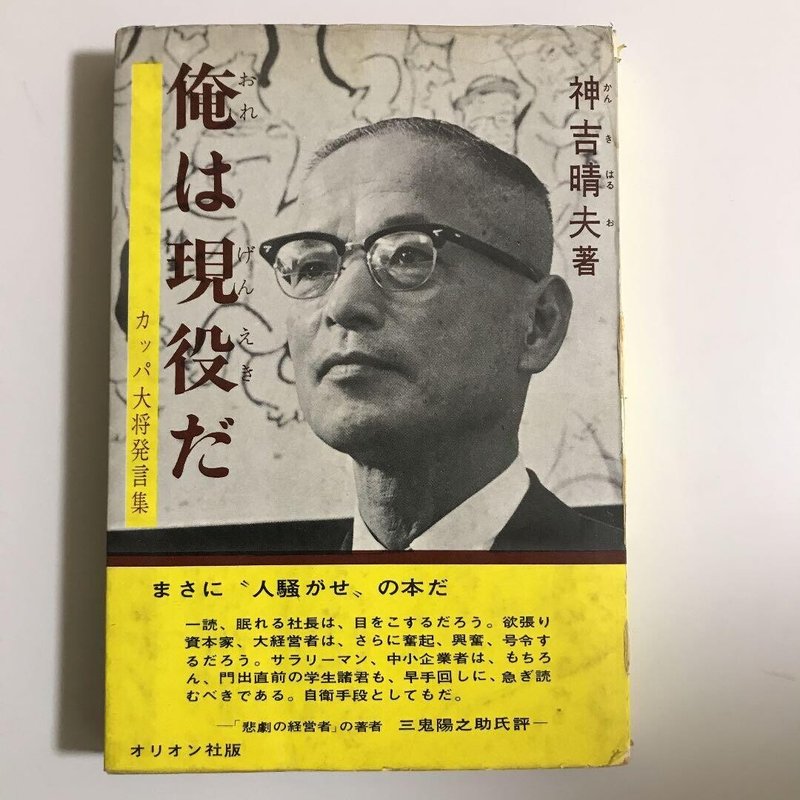

神吉晴夫は、自伝的著作「俺は現役だ」の中で、『頭のよくなる本』をこう振り返っている。

「『頭のよくなる本』と『頭がよくなる本』。この「の」と「が」のちがいがわかるかい、君。読者に、意志力を強制しては、ベストセラーにならんよ。

『頭のよくなる本』というだけでは、そそっかしいやつに、赤本とまちがえられる。それに「大脳生理学的管理法」というサブ・タイトルをつけて、光文社式赤本を誕生させたのだ。つまり、これまでの赤本に科学という権威と、愛情という親切を注ぎ込んで、この本ができあがった。」

本のタイトルや装丁(オビ文含む)、そして広告は、編集者にとっての自己表現の場だとは、よく言われることである。特に重要なのがタイトルであり、神吉の編集者としてのタイトルへのこだわりがよく分かる一節だ。ちなみにここで神吉が言う赤本とは、大学入試などで使う受験参考書のこと。

『頭のよくなる本』は明治期からあった「記憶術」系の本の流れに属するが、神吉晴夫は「創作出版」理論のもとにこの種の本をリニューアルした。この系列のテーマはカッパ・ブックスのドル箱となり、翌年出版した「英語に強くなる本」もミリオンセラーになった。この1961年(昭和31年)にカッパ・ブックスは『英語に強くなる本』(岩田一男)『頭のよくなる本』(林髞)『記憶術』(南博)『砂の器』(松本清張)『日本の会社』(坂本藤良)がベストセラー10位までにランクインしている。

神吉晴夫は、カッパ・ブックス以降、自分を編集者ではなく、出版プロデューサーだと自己紹介することを好んだ。

カッパ・ブックス創刊から半年後の1955年4月、神吉は「日経広告手帖」で『ベストセラー10ヵ条』を発表した。

1.読者の核を二十歳前後に置く。

2.読者の心理や感情のどういう面を刺激するか。つまりテーマ(題材)の問題である。

3.テーマが時宜を得ていること。

4.作品のテーマが、はっきりしていること。なんとなく良い作品、つまり、問題性の少ない作品は、演出しにくい。

5.作品が新鮮であること。テーマはもちろん、文体、造本にいたるまで「この世ではじめてお目にかかった」という新鮮な驚きや感動を読者に与えるものでなくてはならない。

6.文章が「読者の言葉」であること。

7.芸術よりモラルが大切であること。——二度とないこの人生を、もっと幸福に生きるためには、どうしたらよいか、それを具体的に追求して行く。

8.読者は正義を好むということ。

9.著者は、読者より一段高い人間ではないということ。(中略)著者あるいは作家は、すでに読者の中にモヤモヤと存在しているあるもの(中略)、を意識して、作品の中に「形づくる」のである。造形するのである。

10.ベストセラーの出版に当たっては、編集者は、あくまでもプロデューサー(企画、制作者)の立場に立たなければならない。〝先生〟の原稿を押し頂いてくるだけではダメである。編集者がわからない原稿は、わかるまで、何度でも書き直してもらうこと。

このなかで神吉が「演出」という言葉を使っていることに注目していただきたい。神吉にとっての創作出版とは、編集者は作品の総合プロデューサーとして、単行本の制作販売だけではなく、作品の創作過程にまで、積極的に関わっていくもので、ベストセラーは「創るもの」なのである。

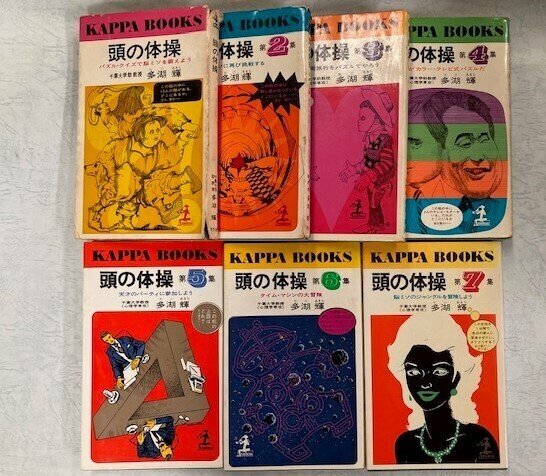

ちなみに1966年(昭和41年)にはカッパ・ブックス史上最大のヒットシリーズとなった多湖輝(たご・あきら)の『頭の体操第一集』が刊行された。これも企画から著者選定、内容のプロデュースまで編集部主導で作られた創作出版の典型だが、クイズ・パズル本を「頭の体操」という、現在の「脳トレ」にも繋がるタイトルにしたのが良かった。第一集を250万部売ったあと、『頭の体操』はシリーズ化され、2001年の『頭の体操・永遠の謎編』まで、23集も出た。シリーズ累計では1200万部を売り上げたと言われる。

●松本清張と小松左京のジャンピング・ボードになったカッパ・ノベルス

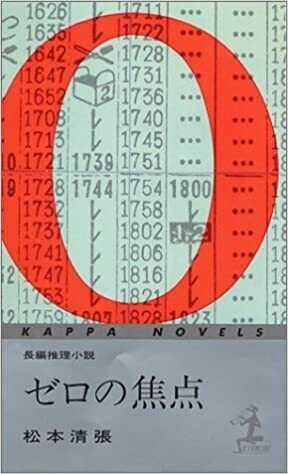

カッパ・ブックスの主力は小説ではなくノン・フィクションである。最初に著者がいなければ始まらないフィクションの場合、編集者が企画から介在する創作出版は真価を発揮しにくい。この場合の創作者はあくまで著者だからである。松本清張の出世作、社会派スリラーの『点と線』と出会った神吉は、小説専門の別シリーズ「カッパ・ノベルス」を立てて出版展開を分けることにした。松本清張の小説家としての地歩はカッパ・ノベルスによって出来上がったと言える。カッパ・ノベルズ第1回作品は松本清張の『ゼロの焦点』である。

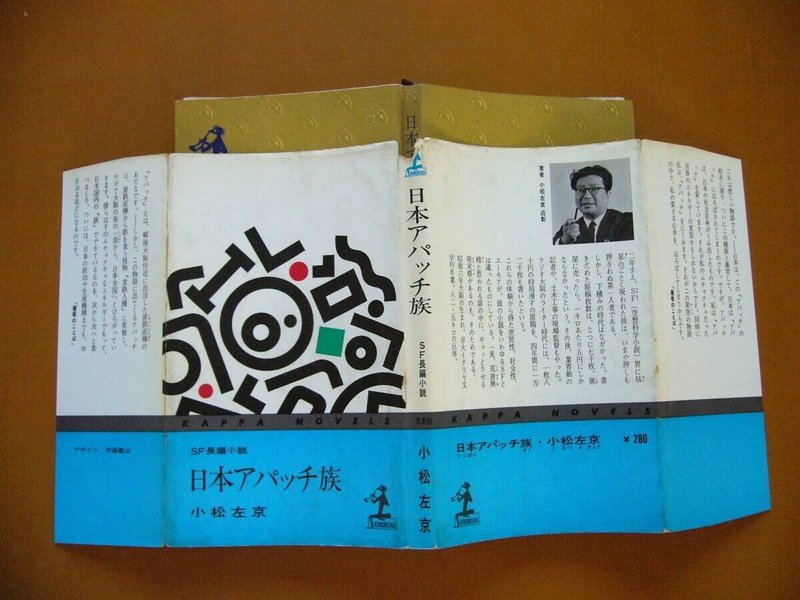

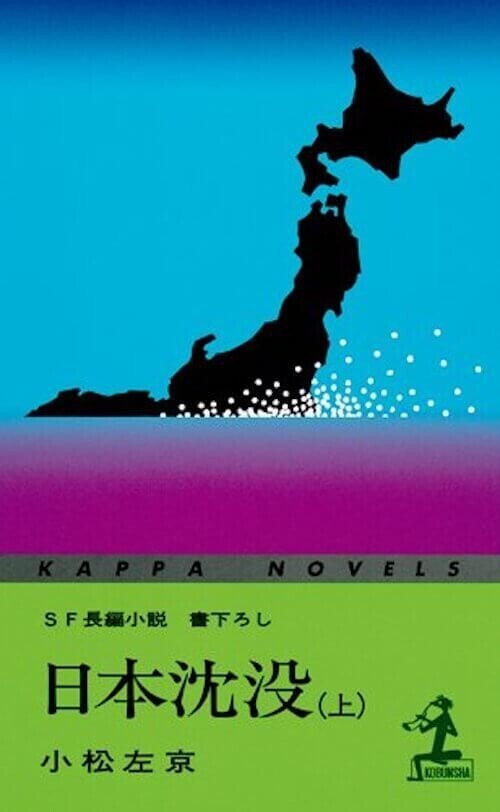

ちなみに小松左京の処女長編もカッパ・ノベルスの『日本アパッチ族』(1964)だった。新書にカバーを付け、カバー裏に著者の写真と紹介文を入れるのは神吉の発案。神吉の退社後になるが、カッパ・ノベルスからは小松左京の「日本沈没」という、上下巻あわせて385万部に達した日本の小説史上空前のベストセラーが生まれている。小説出版においても、明確なテーマ性と時宜に敏感なセリング・ポイントを重要視する「神吉イズム」が生きている。

神吉晴夫の退社

神吉晴夫は1962年(昭和32年)、初代社長の茂木茂(もてぎ・しげる)の逝去を受けて光文社の2代目社長に就任する。1958年に創刊していた週刊誌「女性自身」を147万部まで伸ばし、分社化して女性自身社を立ち上げる計画も進むが、70年安保で盛り上がった労使交渉の矢面に立ち、社員からの激しい突き上げを食らって1970年(昭和45年)に光文社を退社した。

名選手、名監督ならずとはよく言われることである。神吉晴夫は、編集者としては天才だったが、経営者としての評価は、また別である。神吉は東大を中退しており、講談社では冷遇された時代が長かったので、学歴で人を測ることをしなかった。その代わり、日本の経営者には珍しいくらいの、徹底した能力主義だったという。能力が高い部下はもてはやし、能力に劣ると判断した部下の扱いは容赦がなかった。

しょせん人間は自分の物差しでしか人を測れない。天才には天才の物差しがあり、それで他人を測るので、ほとんどの凡人は落第になってしまう。しかし、会社も組織であるから、社員には凡人の方が多いのである。そこが天才には分からない。「こんなことが、なぜできないのか」と考えて、部下を叱責することになる。それでは組織はまとまらない。

神吉晴夫は光文社退社後の1977年(昭和52年)にかんき出版を創設するが、すでに彼の身体は病に蝕まれていた。神吉は、出版人として生涯現役を貫いたまま、76歳でこの世を去った。

だが、70年代の出版界では神吉晴夫と入れ替わるように、もう一人の天才が登場し、台風の眼となって、業界をはげしく席巻していた。角川春樹である。

参考文献 『マスコミの目がとらえたカッパの本』加藤一夫編(光文社・非売品)

『俺は現役だ』神吉晴夫(オリオン社)

『カッパ大将』片柳忠男(オリオン社)

『時代を創った編集者101』寺田博編(新書館)

『カッパ・ブックスの時代』新海均(河出ブックス)

【次回予告】「薄利多売の仕掛人」②角川春樹の巻、どうぞご期待ください!(掲載はたぶん8月末)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?