チャート分析の新しいロジックの検討に挑戦してみた

チャート分析

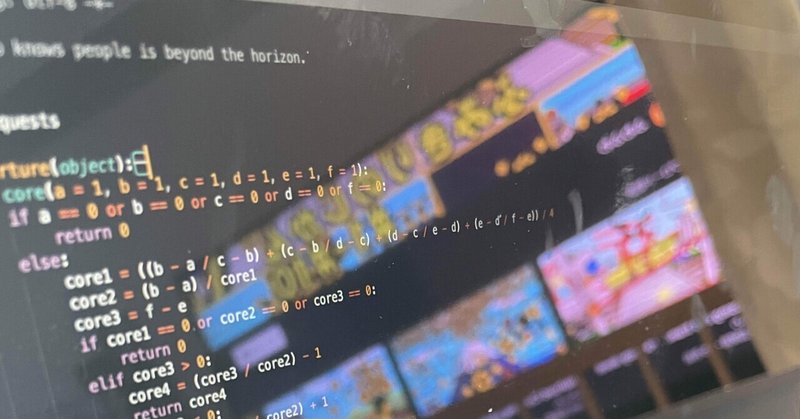

ボクはpythonで、誰でも利益が出せるプログラム作りに挑戦している。

ボクは、自動売買botの勉強を今年の2021年4月中頃から始めた。理由は、仮想通貨の売買を今年4月初旬に始めたけど、いきなりビットコインが大幅に値崩れしたからだ。

前回は、pythonでビットコインとイーサリアムのレートを連続してCSVファイルに書き込むところまでだった。

今回は、pythonのプログラムから少し離れて、チャート分析方法を整理しようと思う。

テクニカル・チャート

ボクの最初に作ったプログラムは、最初、安値で買い、高値で売るというシンプルなものだった。それでも日利1%の利益が出た。だけど、弱点があった。プログラムにはどの金額が最適な売買のタイミングなのかわからないことだった。

そこで、ロジックを考えるにあたってテクニカル分析を組み込んでみようと考えた。

テクニカル分析の種類は多岐にわたり、それぞれの特徴があります。ただ外国為替取引におけるテクニカル分析には、値動きのトレンド、強さを分析するための「トレンド系」と、買われ過ぎ、売られ過ぎを判断するための「オシレーター系」に大きくわかれます。

また歴史は繰り返されるとの認識から、価格の変動の波を見る「サイクル分析」、チャートのローソク足の動きを追い売買タイミングを図る「パターン分析」などの分析方法もあります。

ただ、どのチャートが最も将来の予測を正確に当てることができると決めることはできませんが、ご自身の投資(取引)スタイルに合ったものを選んで使うのがいいでしょう。 テクニカル分析で大切なことは、まずは自分に合うチャートを見つけること。そしてそれを継続して、自分独自の売買法則を作ることです。

テクニカル分析のトレンド系は、代表的な分析方法に移動平均線、ボリンジャー・バンドなどがある。移動平均線やボリンジャー・バンドだと手持ち資金の少ないボクには効率的に増やせない。売買のスパンが長いからだ。

相場がどの方向に動いていくかを予測するもので、テクニカルにおける主流分析法です。さらにトレンド系は時間に焦点を置いて見る「時系列テクニカル分析」と、時間の概念を除き価格に焦点を置く「不規則時系列テクニカル分析(価格構造テクニカル分析)」に区分されます。

そこで、短期売買に強いと言われているオシレーター系の分析を勉強した。オシレーター系は、RSI分析や、ストキャスティクス分析などがある。そこで、チャートは地震のように揺れると考えた。

オシレーター系のチャート分析は株価が買われすぎなのか売られすぎなのかをオシレーター(振幅)を活用して分析するチャート分析の手法です。代表的なオシレーター系チャートの種類としてはRSIやストキャスティクスが挙げられます。オシレーター系チャートはどちらかというと短期で株価に大幅な動きが無い局面に優れているとされています。

そうすると、ストキャスティクス分析に近いんだろうか。ストキャスティクスの計算の方法は、引用の通りだ。ただ、この計算方法でも、ボクにとっては売買のスパンは長かった。

ストキャスティクス(stochastics)とはオシレーター系のチャート分析の一つで、相場の買われすぎや売られすぎの状態を判断する指標です。数値は0~100%の範囲内で動き、株価が上昇するほど数字が高くなり、下落するほど数値が低くなります。

ストキャスティクスでは、%Kラインと%Dラインという二つの線を用います。一般的には%Kラインは実線、%Dラインは点線(または破線)で表示されます。重要なのは%Dラインで、これが相場の転換を示すシグナルを出すチャートとなります。

計算式と作成方法

%Kライン=(当日終値-過去n日間の最安値)÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)×100(%)

%Dライン=(当日終値-過去n日間の最安値)のm日間合計÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)のm日間の合計×100(%)

SD=%Dのm日間の移動平均

RSI方式は、ボクが考えているチャートの分析に近いものだった。過去一定期間の変動幅を地震計のように測定して、異常な変動幅を探してみようと思った。それで、出来上がったのが、以前の記事に書いたチャートの地震計だ。

RSI(あーるえすあい)とは市場価格の乖離を示すオシレーター系のチャート分析手法です。米国のテクニカルアナリストJ.W.ワイルダーにより考案された指標で「相対力指数」とも呼ばれます。過去一定期間の変動幅における上昇分の割合を示すテクニカル指標です。

計算式と作成方法

RSI=100-(100/(1+RS))

RS=上昇幅の平均/下落幅の平均※

テクニカルチャートの問題点

でも、自動売買botのロジックを考えるときに避けては通れない問題がある。それは、人間の行動は、テクニカル・チャート分析だけでは判定できず、ニュースなどに左右されやすい点だ。その点、ファンダメンタル分析は将来の分析までやっているから強い。

相場の大きな方向性を掴むために景気動向、金融政策、財政政策等の変化が市場全体にどのような影響を及ぼすのかを分析するものです。また、個別銘柄を選定するために、ニュース、決算説明書類などを読んで、企業収益が、増えるか減るか、増え方や減り方はどのくらいか、それは一時的か、恒常的か、将来は?などの分析に対して、現在の株価が高いか、安いか、を判断する方法です。現在は、ネット上で簡単に、ファンダメンタル指標(PER,PBRなど)も入手することが可能なため、以前よりは個人投資家でも分析が容易になりましたが、さまざまな情報や専門的な知識が必要であり、労力が非常にかかることがファンダメンタル分析のデメリットです。

テクニカル分析の弱点が露呈した代表的なものは、イーロン・マスクのTwitterでの発言で大きく値崩れした今年5月の仮想通貨相場だ。だけど、素人が作る自動売買botでは、ファンダメンタル分析をするのはほぼ無理だと言っていい。

[ロンドン/シンガポール 14日 ロイター] - 暗号資産(仮想通貨)のビットコインは今週、週間で2月以来の大幅な下げを記録する見通し。一方、ドージコインは14日の取引で一時25%上昇した。ともに米電気自動車(EV)大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)のツイートが材料だ。

そこで、人が認識できないくらい短いタイミングで売買の判定ができたら、ファンダメンタルの影響を受けないんじゃないかと考えた。相場の最小時間は1分足で計算される。一方、ティッカー情報は2秒単位でも取得できるけど、更新はおおむね10秒だ。

1分足は、相場(値動き)を表現する際に、1分間の四本値(始値、高値、安値、終値)を使って書かれた足(ローソク足)のことをいいます。これは、取引時間中の任意の分数の値動きを対象とする「分足」の中で最も短いものであり、デイトレード(超短期取引)においてよく用いられます。

ただし、短期間のトレードでは、テクニカル分析とは逆に相場が動く「だまし」の影響が大きいとされている。だから、ある程度の異常な数値は「だまし」として処理するロジックが必要だ。

テクニカル分析で売りサインや買いサインが出ているにも関わらず、相場が売り買いのサインと反対の動きをすること。

そこで、ボクは10秒単位でレートを測定して、1分後に上昇するか、下降するか、フィボナッチ数列で判定しようと考えた。ニュースなどの外部要因がない場合、0.618まで収束する期間があるんじゃないか。それが合理的かどうか、次回はサイクル理論を検討してみよう。

では、実際にフィボナッチ比率をトレーディングに応用するにはどうしたらよいのでしょうか。

取引ツールでも描画ツールなどでいくつかフィボナッチのツールが実装されていますが、ここではマーケットレポートでもよく言及されることのある、「フィボナッチ・リトレースメント」の使い方をみてみましょう。

簡単な原理としては、フィボナッチ・リトレースメントの場合、チャートのある範囲の山から谷、つまり短期や長期で目安となる高値と安値を結び、その上下の幅を100%としてフィボナッチ比率のたとえば38.2%や61.8%、また161.8%(黄金比)などにラインを引き、サポートやレジスタンスの目安として狙いを定めるというものです。高値と安値を付けた後に、今後どこまで価格が伸び、またはどこで止まったり反転したりするか、という目安です。

目次

次の記事

前の記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?