ハーバード教授から学ぶキャリアと臓器移植の話

河合達郎先生とは

・移植外科医(Massachusetts General Hospital、以下MGH)

・Professor of Surgery, Harvard Medical School

キャリア

1981年日本大学医学部を卒業。

外科と免疫学に興味を持ち移植外科医としての道に進み、東京女子医科大学腎臓病総合医療センターに入局。

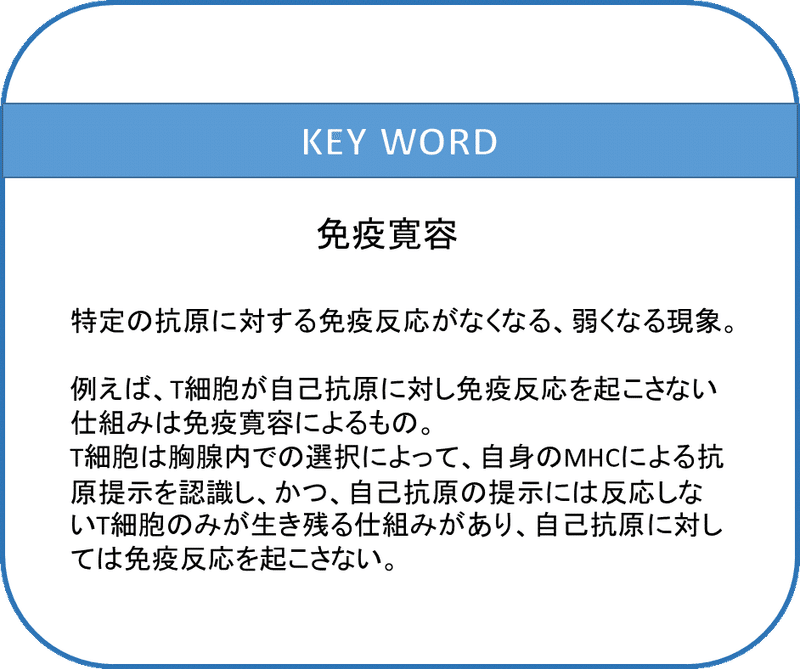

1991年にマサチューセッツ総合病院(MGH)移植外科にResearch Fellowとして留学し、移植免疫を研究。1994年に日本に帰国し、1996年に東京女子医大第3外科准教授となる。1997年、再度渡米しMGHで移植臓器の免疫寛容誘導のための治験を開始した。再渡米後、USMLE取得し、Fellowshipを経て2008年にハーバード大学准教授、2012年にMGH移植外科A.B.Cosimi Endowed Chair就任。2015年より現職。

基礎研究の成功とその臨床応用を目指して

――河合先生のこれまでのキャリアについて簡単に教えてください。

学生時代に外科と免疫学に興味を持ち、外科だけでなく研究にも興味があったので大学卒業後、移植外科医としての道をスタートしました。10年間、外科医としてのトレーニングを積んだ後に渡米しMGHで3年近く移植免疫の研究をしました。満足のゆく成果があり、その結果を日本でも臨床応用していけると思い帰国しました。

しかし実際に日本で一から研究を立ち上げるとなるとすごく大変で、帰国3年後に当時の恩師の退官や、MGHからの再渡米の要請があったこともあり、自分の研究を臨床応用する目的でMGHに戻ることに決心しました。二度目の渡米でUSMLE(米国の医師免許)を取得し、Clinical Fellow終了後はすぐにAttendingとなり、臨床医として移植手術も行っています。内視鏡手術は米国で独学で学んで習得しました。すごく特殊なケースですね(笑)

――二度目の渡米でUSMLEを取得されたのですね。とても大変だったと思いますが。

その時もう40歳になっていたので苦痛でしたが、普通の日は研究が終わってから毎晩8時から12時まで、 土日は終日勉強しましたね。そのおかげで、なんとか半年で免許をとることができました。(これに関しては河合先生寄稿の日経メディカルKUROFUNET、「中年から米国で臨床医として働く秘策」に詳しくあります。)

――どういった事がUSMLEをとる上でのモチベーションでしたか?

米国に戻ってきた最大の目的は自分の研究を臨床応用するためです。ですから医師免許を取ることは自分に課した最低限の条件でした。あとは家族がいるのでResearchだけで養っていくのは大変だったという事もありますね。

――Research Fellowの時とアメリカで臨床医となってからとで給料はかなりかわるものでしょうか?

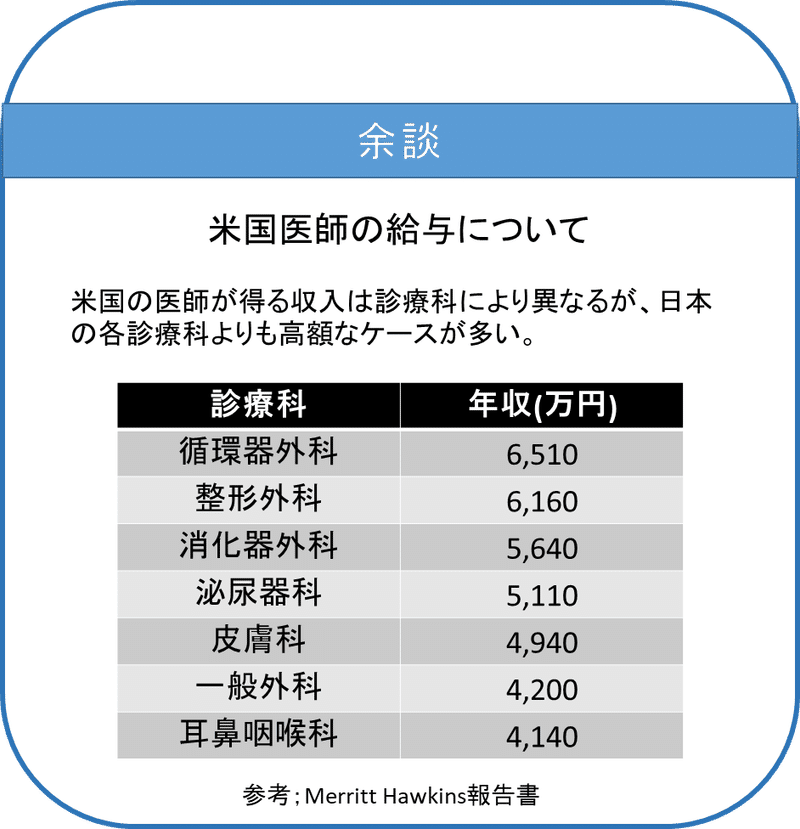

アメリカの臨床医はその仕事が正当に評価されるシステムで働いているので給料に関しては恵まれていますね 。これに比べてResearch fellowの時は本当に辛かったです(笑)

リサーチだけをしていた時はグラント(研究費)をとれないと路頭に迷う事もあるので精神的にもかなり大変でしたね。

激務である移植外科医の給料はアメリカでもトップ30%には入ると思います。トップはやはり脳外科医で一流の医師は年収1億なんて人もいますが。

――河合先生のようにUSMLE取得後にResidency Programに入らず、Clinical Fellowにそのまま進むケースはすごく特殊だと思いますが。

たしかに特殊ケースですが、日本人でこちらのattendingになった人はほとんどそういったコースじゃないでしょうか。また、米国人にできないような優秀な技術のある日本人外科医はUSMLEを取得しなくてもその病院に限られた資格で手術できるような場合もあるようです。Massachusetts州はその辺厳しいですが。内科では内視鏡で特殊な技術を持つ日本人が特別待遇で招聘された例もあるようです。

日本の移植医療の問題点

――日本に帰国されたときに日本で研究を続けることが難しかったとおっしゃっていましたが、どういった違いを感じましたか?

システムの違いですね。日本はiPS研究所をはじめ、基礎研究ではいい研究所がありますが、臨床研究をするにはとても難しい環境でした。

私は日本に帰ってから小渕沢でサルを使った移植の研究ができる場所を見つけて、文科省の科研費で研究を続けましたが、毎週週末に東京と小渕沢を往復するのは大変でした。それはまだ我慢できるとしても、サルに放射線をかけたりしなければならなかったので、また別の施設にサルを連れていかなければならないなど、3年経った時にこんなことでは埒が明かないと悟りました。

あとは研究していても、周りに喜びを分かち合ったり、討論する相手がいなかったという事もありますね。日本に帰ってからもMGHのボスとずっとやり取りしていましたから。

――移植分野では日本からアメリカに臨床留学される先生が比較的多いように感じます。やはりアメリカの方が移植医療は進んでいるのでしょうか?

アメリカの方が移植医療は進んでいますね。

移植で臨床留学する日本人が多いのは、移植外科があまりにも激務のためアメリカ人の医師の中であまり人気がないということもあります。移植外科のFellowshipはUCSF(University of California, San Francisco)など人気のところは定員がすぐ埋まりますが、Massachusetts州などであまり症例数の多くない移植病院ではFellowを確保するのが大変です。Fellowがいないと日常の臨床が立ち行かなくなるので、マッチングに失敗したら外国人でも取らざるを得ない。そういう意味では研究留学だけでなく臨床留学でも移植外科においてはチャンスがあるということになります。

――先生は日本で移植が進まない問題点はどういうところにあると考えておられますか?

まずはドナーの数が少ない事ですね。脳死の患者さんは日本にもたくさんいますが、移植を勧めようにも、ただでさえ人手不足の病院の場所と時間を取られ、患者家族への説明もしなければいけない、さらに経済的には失う方が大きいというのでは積極的に移植に関わろうとする病院は増えません。

ただ、病院に移植ドナーを出すインセンティブを与えるなどすれば日本でも確実に移植は増えると思います。そのような方法で韓国は従来のシステムを改善し移植ドナーを大幅に増やしています。

昔、当時の上司であった東京女子医科大学の太田和夫教授と脳死法案を作ろうと議員会館まで行って片端から議員に直談判しに行って脳死法案は通ったのですが、残念ながらその後も状況はあまり変わっていません。

(太田教授の話は河合先生寄稿の日経メディカルKUROFUNET、「今日は君に苦言を呈する」参照)

あとは内科医の理解ももっと必要です。米国には腎移植専門の内科医がおり、内科医も積極的に移植医療に携わっていますが、日本の内科医にはそういった新しい領域を開拓していこうという意欲がないように思われます。腎臓内科医でも透析で開業してしまえば腎移植を勧めるインセンティブも失ってしまいますよね。

――日本で移植医療が進まないのは必ずしも法律や日本人の死生観だけの問題ではなく、システムの問題もあるという事ですね。

――アメリカは日本の国民皆保険制度と異なり、プライベートな保険が主流ですが、アメリカで移植医療を受けられる人はいい保険に入っているような人だけでしょうか?

そういう事でもないです。例えば、アメリカでは腎不全と診断されればメディケアという公的保険で腎移植を含めた医療を受けることができます。また肝移植でも所得の低い患者さんはメデイケードという公的保険で移植は可能です。

それよりも、家庭環境が悪く、移植後の家族のサポートがない等、移植してもその後の適切な管理が難しい場合などソーシャルな理由で除外されることはあります。

ロールモデルをたくさん知る

――リサーチを考えたタイミングは?

医師になって初めの10年間は臨床に打ち込んでいました。臨床で一通り自立してできるようになったタイミングで当時のMGHの移植外科の教授であるA.B.Cosimi先生と学会で出会い、留学を申し込んだところ快諾して頂きました。MGHではサルで免疫寛容を誘導する事に成功し、それを臨床で実現することがライフワークとなりました。

――学生時代にしていてよかったことは?

学生の頃にしていてよかったことは毎日ハリソン内科学書を読んでいた事です。ハリソンはやはりPrincipe of Internal Medicineというだけあって病気の記述の羅列ではなく、プリンシプルというものが感じられるので読んでいて面白く、一切苦痛はなく読むことができました。

――留学を考えている方にアドバイスはありますか?

まずは自分の興味のある範囲の論文を検索して、行きたいラボを決める事。どんな研究を行っているかを把握して、自分が何をしたいかをきちんと伝えられればきっと先方は会って話を聞いてくれるはずです。私のところにも毎週たくさんの応募メールが来ますが、多くはランダムにいろいろな所に出しているようなメールですから返事もしません。

――米国の医療界で中国人やインド人に比べ、日本人の存在感が薄いように感じましたが、先生はどのようにお考えでしょうか?

日本人は留学先でもっとお互いに助け合う事が必要だと考えています。私はMGHの中で日本人会を作るなどの取り組みを行ったり、日本からの学生やポスドクの留学も受け入れるなどしています。ただ、特定の大学と提携するという事はせず、自分の意思で勉強しに来たいと思っている学生の留学を受け入れたいですね。その方が本人にとってもハッピーですから。

――全国の医学生に一言お願いします

やっぱり情熱のある先生にすごく刺激されますよね。私も学生の頃は米国で臨床をして帰国したドクター達を非常に新鮮に感じました。卒業してからは女子医科大学の太田教授と知り合って、仕事の仕方、人生の生き方など学びました。若いうちはそういった自分のロールモデルとなるような人たちをたくさん知ることがとても重要だと思います。

また、学生時代から自然科学にすごく興味があり「Cosmos」や「Big Bang」などの宇宙本にも没頭しました。たとえ知識としては正確でなくても、科学に対する憧れとか情熱を時間のある学生時代に醸成してもらいたいと思います。その情熱さえ失わなければ、医師になって日々の臨床に忙殺される中でも、いつか本質的に自分のしたいことはなんだったのか思い出して自分の人生に生かしていけるでしょう。

インタビュワーあとがき

ハーバード大学の基幹病院で世界的にも有名なボストンのMGHに取材に行ってきました。移植外科医として臨床と研究の両方をこなし、ハーバード医学部の外科教授でもある河合先生は、落ち着いた雰囲気で、とても暖かい雰囲気を持たれている方でした。後進教育にも熱心で、日本の医学部から来た学生の実習も積極的に受け入れられていました。

今回は「臓器移植」に関してインタビュー以外にもたくさんのお話しをさせていただきました。

年間およそ2万5000件も移植が行われるアメリカに対し、日本は年間およそ300件程度に留まり、待機中に亡くなってしまった患者さんは6518人にのぼります。(1995年~2018年7月31日、臓器移植ネットワーク登録者)

1968年の和田事件以降の移植医療に対する強い不信感から長い停滞期を経て、1997年に臓器移植法が施行されてからも、その件数は少ないままで、そのなかでも特に6歳未満の子供からの提供が少ないのが現状です。

日本で移植医療が受けられない場合、海外渡航して移植医療を受けるという選択肢がありますが、医療保険のないのでその費用は莫大なものになってしまいます。受け入れ先の米国からは自国で移植を行わない日本に対して批判もあります。2008年の国際移植学会では「移植が必要な患者の命は自国で救える努力をすること」というイスタンブール宣言も採択され、海外での臓器移植はますます厳しくなってきています。

日本の移植医療の問題は死生観や法整備で語られがちですが、河合先生は全国の病院の体制整備や移植コーディネーターの不足、移植専門の内科医の必要性を語られていました。国はリーダーシップを発揮し、それを推進するインセンティブ構造を作れるかが重要なポイントだと感じました。アメリカや韓国など参考にできる例は多いのではないでしょうか。

手術後に患者さんのドナーでもあるお父さんが泣きながら河合先生に感謝していたシーンはとても印象的でしたが、健康な人の身体にメスを入れるという事に複雑な思いも抱きました。

このような文脈から、ドナーの不足という点に関し、個人的にはヒトの臓器を作るように遺伝子に改変を加えたサルやブタから作成した臓器を用いて、臓器移植を行うゼノグラフトに可能性を感じました。

インタビュワー:瀬口京介(近畿大6年)

編集:中村雄一(近畿大6年)、山口貴士(新潟大3年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?