書籍紹介『発達障害の子のための「すごい道具」』

『発達障害の子のための「すごい道具」(安部 博志)』という本の紹介です。

「できない」は道具を使うことで解決するんです

以前からいろんな記事で「努力より工夫を」と繰り返しお伝えしてきました。

この本にもそんな工夫にあたる、すごい道具がたくさん紹介されています。

発達障害の子が困っている多くのことは、

市販されている適切な支援グッズを使うことで解決します。

できないことをその子の努力だけで解決しようとすると、

親子ともに強いストレスにさらされます。

必要なのは、その子を手助けしてくれる道具です。

ところがそのことを知らない保護者の方は多く、

また支援グッズの使用感も千差万別です。

本書は、自らも子どもたちのためにオリジナルのグッズを手作りしている

特別支援教育の第一人者、安部博志先生が、

専門家の視点で本当に役立つ支援グッズを厳選!

わが子の「困り感」に適切な支援グッズを探す手がかりとなる一冊です。

適切なグッズは親が叱る場面を減らし、親自身のストレスも軽減。

親子の関係の悪化も防ぎ、一石二鳥です。

(小学館より)

ね。そう言われるとどんな道具が紹介されているのか気になってきますよね。

ではそんな「すごい道具」の一部を紹介していきます。

1 手先が不器用な子に

ハートブリッヂ スモック(着替えが上手にできない)

色が工夫されたマジックテープやスナップボタン、ループボタン、大きさの違うボタン、前で結べるエプロンと子どもたちがわかりやすく、実態に合わせてスモールステップで取り組むことができる、「できた」が実感できる道具です。

(画像はワンサカドットコムより)

カスタとキリヌーク(ハサミやカッターをうまく使えない)

図工の時間に手先の不器用な子たちを悩ませるのはハサミとカッターです。紙がうまく切れないと意欲をなくしてしまいますし、自分や他の子が怪我をしてしまう危険性もあります。

カスタは持ち手がカスタネットのような形をしたハサミです。指先を使わなくても手のひらだけで簡単に紙を切れます。刃がむき出しになっていないので安全です。また切るたびにカスタネットのように「カチカチ」音が鳴るのも楽しいですね。

(画像はエフシーインテリアより)

キリヌークは、刃先がほんの少ししか出ない安全なカッターです。バネが内蔵されていて、刃先にかかる力をバネの圧力で調整できます。

(画像はクボタ文具店より)

どちらも安全で簡単にできるようになる道具ですね。

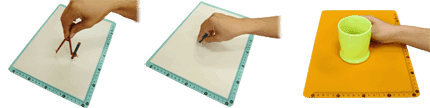

Qスケール(定規でまっすぐに線を引けない)

定規を使ってまっすぐ線を引くのには、注意力や定規を片手で押さえながらもう片方で線を引くという複数の動作が必要になります。この複数の動作を苦手としている子は多く、線を引くのに集中しすぎると定規を抑える力が弱くなりズレてしまうのです。

このQスケールは、取っ手に3本の指をのせるだけで定規が動かなくなります。「押さえる」動作を意識せず、線を引くことだけに集中できる定規です。

(画像はゴムQより)

ゴムQでは、Qスケール以外にも、鉛筆や歯ブラシ、スプーンを持つサポートになるQグリップや、滑り止めになるQデスクシート、書き取り補助具のQフレームなどのグッズが販売されています。

(画像はゴムQより)

2 不安になって混乱しやすい子に

イヤーマフとデジタル耳せん(音に過敏でパニックを起こしやすい)

聴覚過敏があり、特定の音に敏感に反応してパニックになってしまう子がいます。

イヤーマフや耳せんで苦手な音が聞こえないようになれば、パニックを起こす必要がなるなるかもしれません(本人が見通しを持てるよう、事前の予告や確認も必要です)。

かなり一般的になってきたイヤーマフは、低温〜高音までの騒音をカットしてくれるアイテムです。最近はホームセンターなどでも販売していますし、いろんな種類があります。

(画像はカタログクリップより)

デジタル耳せんは、環境騒音はカットして、人の声だけ聞こえるアイテムです。例えば電車内で騒音をカットしつつ、車内アナウンスを聞くことができます。

(画像はPayPayモールより)

苦手な音がする場面では、自分からイヤーマフやデジタル耳せんをつけることができることを目指します。自分で苦手を回避する方法を知っているとやパニックを未然に防ぐことができるようになるからです。

タイムタイマー(「あと何分」を意識できない)

時間の長さを実感するのがとても苦手な子がいます。その子たちは、「楽しいことが何の前ぶれもなく終わってしまった」や「状況が突然変わって不安」と感じているのです。

タイムタイマーは支援学校ではありふれたアイテムです。残り時間を見える化してくれるので、突然感をなくし、「そろそろ終わるかな」「そろそろ次の行動をしよう」と見通しをもって行動できることにつながるのです。

(画像は楽天市場より)

3 じっとしていられない子に

ジャンプ式長傘 反射帯付き2駒透明無地(傘をさすと前が見えなくなる)

傘を持つと視野がさえぎられ、交通事故にあいやすくなる危険性があります。かといって透明なら安全かというと、どこに注意を向けたらいいのかわからなくなる危険性もあります。

この傘のように一部が透明になっていると、そこから外をのぞきたくなり、自然と前方に注意が向きます。透明な窓が2つ分で視野が広がり安心です。

(画像はYahoo!ショッピングより)

4 人とうまくかかわれない子に

いま、どんなきもち?(自分の気持ちがわからない)

僕も道徳でのSST(ソーシャルスキルトレーニング)の一環で、この「いま、どんなきもち?」を参考にした感情カードという道具を使っています。いろんな場面で、自分のきもちを考えたり、他の子と自分の違いに気づいたり、友だちの気持ちを考えたりといった学習に活用していました。

自分のきもちや感情を自覚して表現することを「感情のラベリング」といいます。このラベリングができないと、自分のきもちを人に伝えることができません。子どもがイライラした顔をしていたらポスターの「ムカつくー」を指さして「今のきもちはこれ?」と聞き、何にムカついているのかを話していくと、子どもは自分のきもちを言葉にして伝えられるようになり、保護者や支援者は子どものきもちを汲み取ることができます。

(画像は大阪府人権教育研究協議会より)

トーキングゲーム(人の話を聴いたり、自分を表現するのが苦手)

勝ち負けのないゲームです。カードを1枚引き、そこに書かれた質問に答える、他の人はその答えを聴くを順番に繰り返していきますり

ルールは1つ、「人の話は途中で口を挟まずに最後まで聴くこと」です。

僕も授業の導入で、このトーキングゲームに取り組んでいたことがあります。なかなか話を集中して聞けなかった子たちが、ゲーム感覚で取り組むうちに相手の話している間は静かに聞けるようになったり、積極的に質問できるようになりました。またお題に対して「何を話したらいいのかわからない」となっていた子も、僕が積極的にPASSカードを出して雰囲気をつくることで、遠慮せずにPASSカードを出すようになり、さらに自分の言葉で話せるようになっていきました。

(画像はLITALICO発達ナビより)

5 学習の理解が遅い子に

漢字部首カード+部首で覚える漢字プリント(漢字を覚えるのが苦手)

漢字を書き取り練習だけで取り組むと、すごく苦手になってしまう子たちがいます。人の認知や覚え方の得意不得意はそれぞれです。

漢字というのは部首をはじめとしたいくつかの部品の組み合わせでできています。この漢字部首カードを使えば、点や線ではなく、漢字を構成する部品を視覚的にイメージすることができます。

(画像はHugKumより)

他にも漢字の部品を唱えて覚える「下村式」や「ミチムラ式」といった方法もあります。

漢字でも九九でも本読みでも、やり方は1つだけではありません。子どもたちが自分に合ったやり方を選択できるなら、苦手になったり、嫌いになったりすることも少なくなるのではないでしょうか。

水でお習字セット・洗って落ちる書道液 練習用(墨で服を汚す)

落ち着きがない子にとって習字の練習は大変です。墨汁が飛び散り、服を汚して叱られるからです。服についた墨汁は洗ってもなかなか落ちません。叱られると思うと緊張して手が震える子もいます。

このセットは、筆に水をつけて専用の半紙に書くと墨で書いたようになります。半紙はすぐに乾き、その上から何度でも練習できます。水なので汚れません。失敗し放題の環境で、筆で書く楽しさを味わえるのです。

(画像はPayPayモールより)

洗って落ちる書道液 練習用もあります。

(画像は弘梅堂より)

鉄人倶楽部エアーなわとび(なわとびが苦手)

なわとびは上肢と下肢で2つのことを同時進行させる協調運動ですが、この協調運動が苦手な子がたくさんいます。でも上肢と下肢を別々に練習するとコツがつかめます。

なわとびができない子は、手首ではなく腕で回そうとします。エアーなわとびは手首の回し方を覚えるのに最適です。

(画像は楽天市場より)

ジャンプの練習にはゴムホースやフラフープなど弧状のものを使います。手首が下を向いているときにジャンプするのだとスローモーションで確認します。

(画像は北見幼稚園より)

まとめ

この記事ではすごい道具の一部しか紹介していません。ぜひ本を読んでみてください。おすすめの道具はまだまだあります。

さて、子どもたちが直面するいろんな壁や課題を乗り切るために必要なのはなんなのでしょうか?

本人の努力だけ?いやいやそんな効率と効果の悪いことはないですよね。本人ががんばるためには、適切な環境設定や、頑張ってチャレンジしてできた達成感が不可欠です。

僕たち大人もさまざまな便利な道具を日々使いこなして生活しています。そして、この本で紹介されている「すごい道具」たちを使うと、子どもたちは「わかる」「できた」「楽しい」きもちになります。それが次のアクションや頑張りへ繋がるのです。

この本で紹介されているものをはじめ、そんな子どもたちの「困り感」に寄り添い、子どもたちの「できた」につながるすごい道具たちがもっと世の中に広まりますように。

ゆくゆくは、メガネのように当たり前の道具になりますように。

表紙の画像はAmazon.co.jpより引用しました。