盲学校からの発信「さわる絵本の紹介」

さわる絵本の会「つみき」さんをはじめとするボランティアの方が、見えない・見えにくい子たちのためにさわる絵本を制作されています。

盲学校などにさわる絵本を寄贈してくださったり、文化祭にさわる絵本を貸し出していただいたりといつもお世話になっているのですが、今回は代表の方に許可を得たので、そんなさわる絵本について紹介していきたいと思います。

さわる絵本とは

さわる絵本は、視覚障害の児童や成人(目の不自由な子どもや大人)がさわって楽しめるように工夫した絵本です。ボランティアさんによって作成されたさわる絵本が全国の盲学校や図書館にあります。

1 さわる絵本の紹介

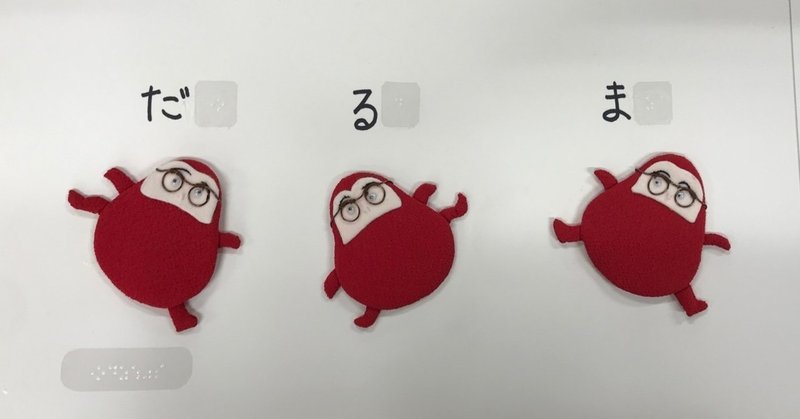

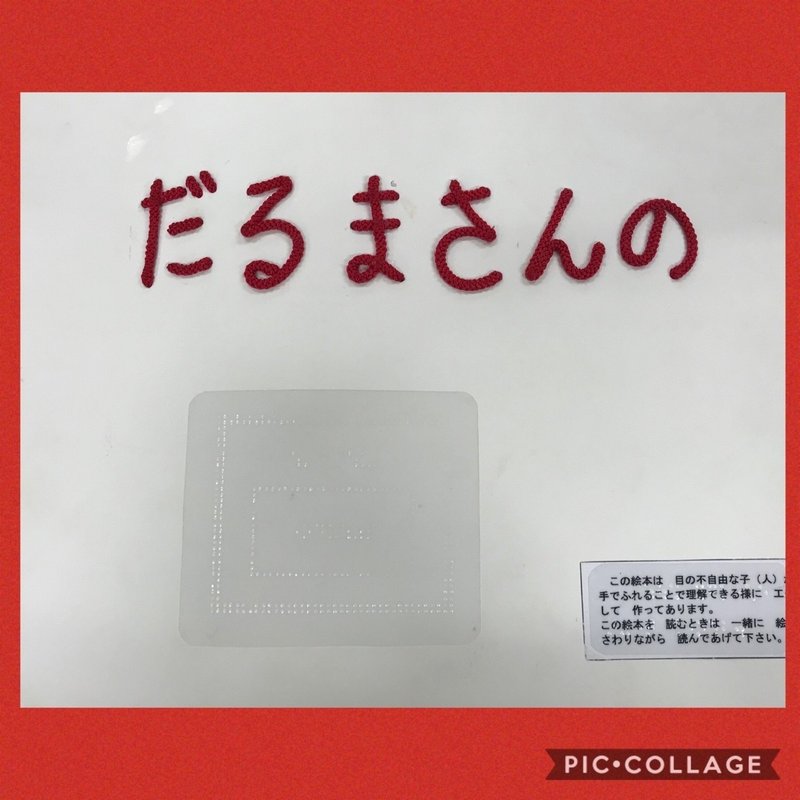

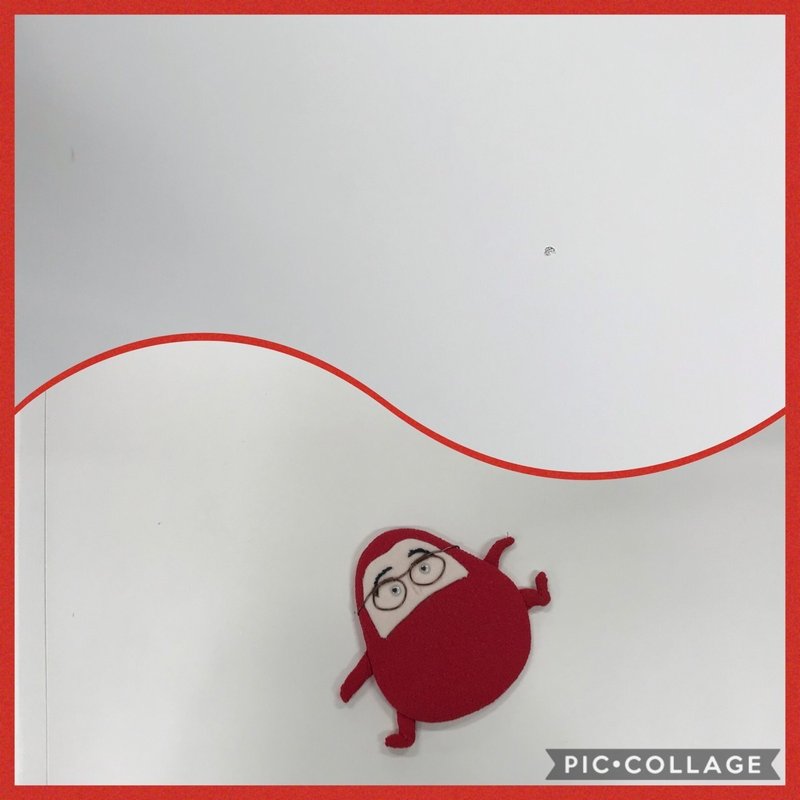

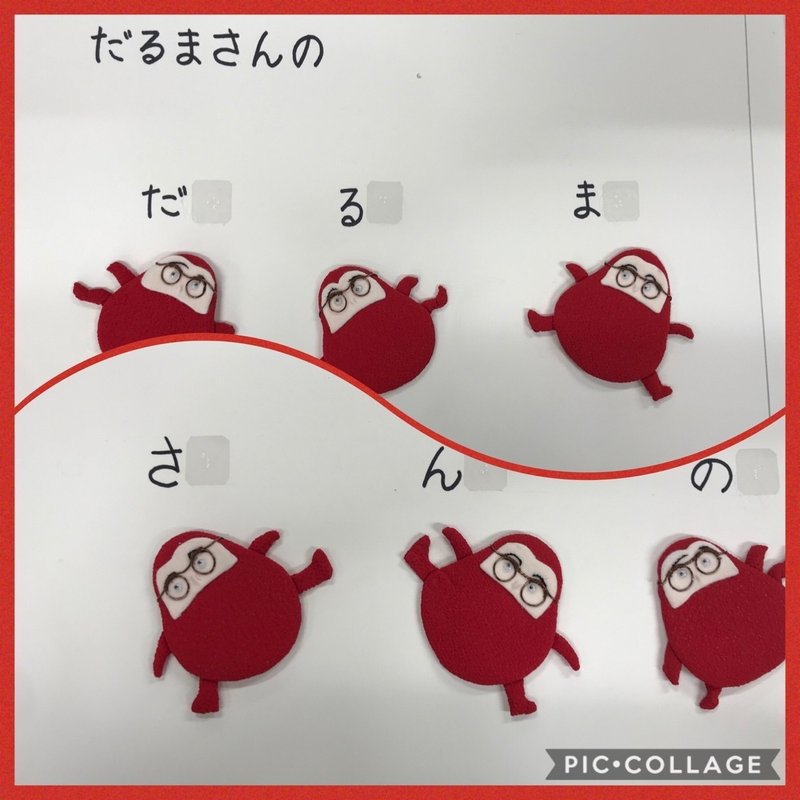

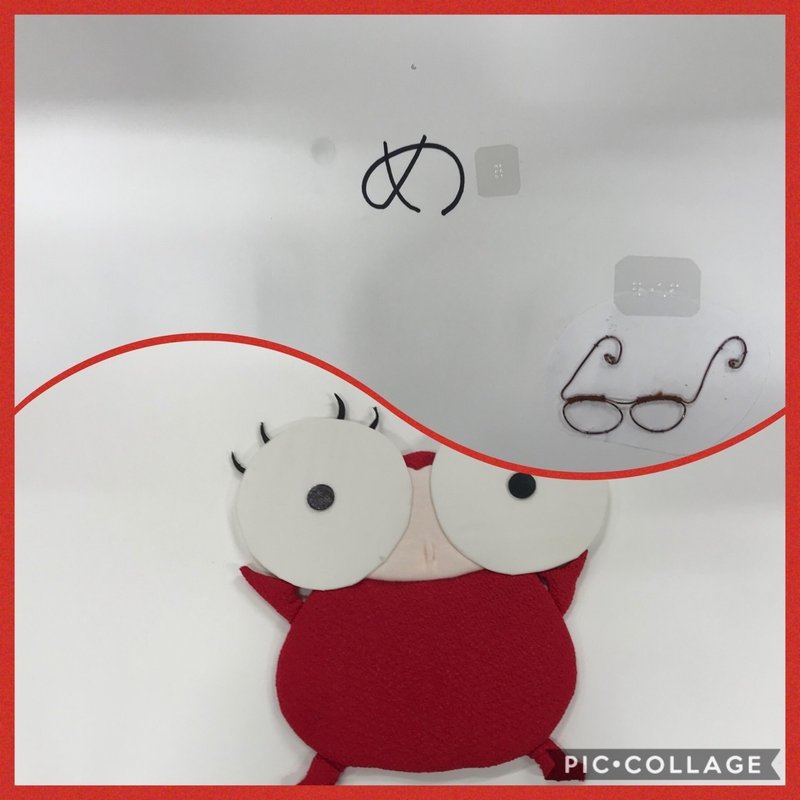

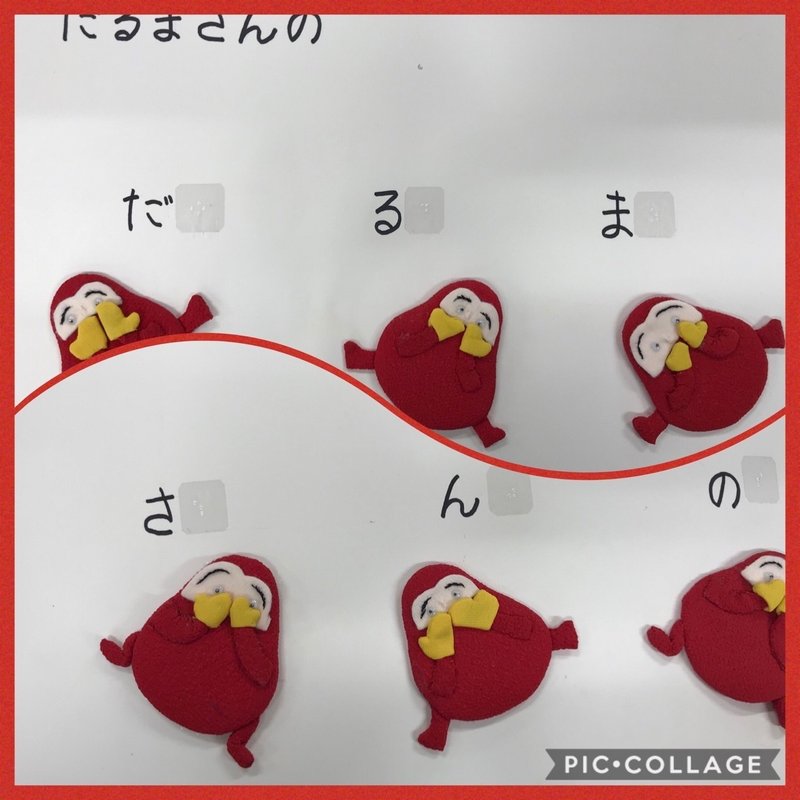

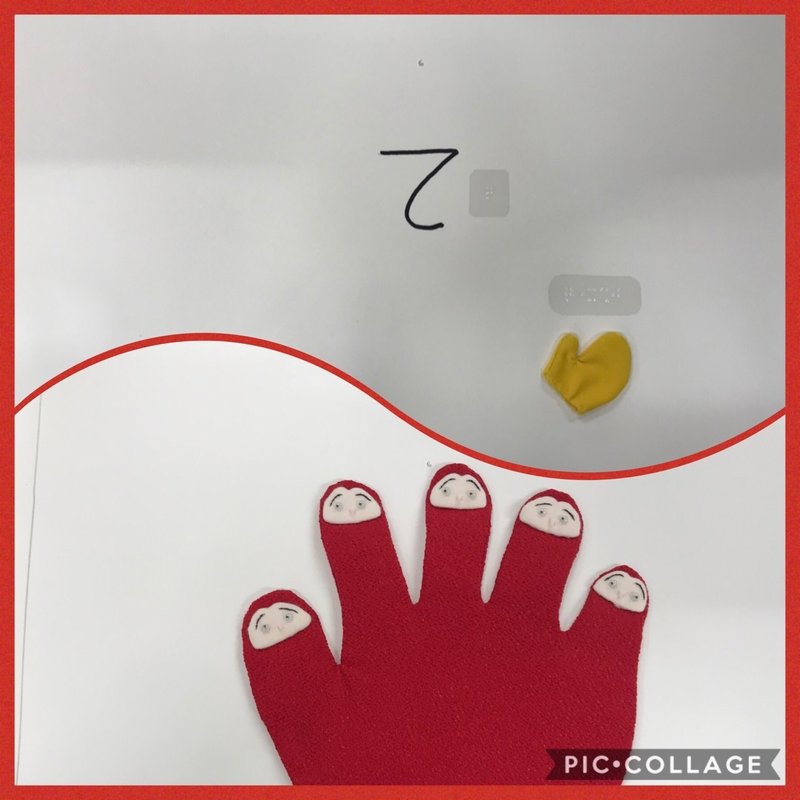

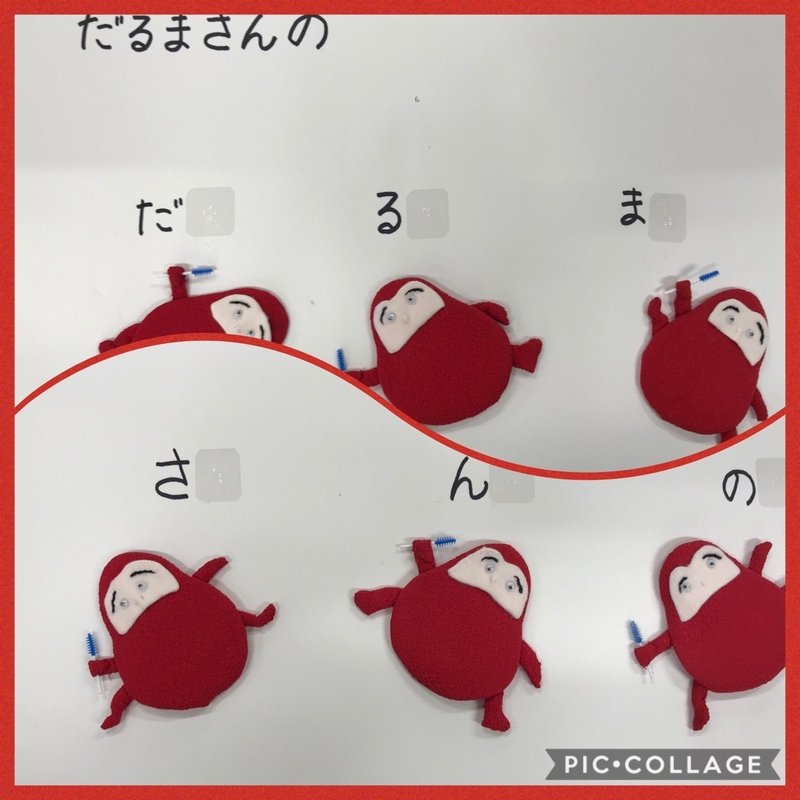

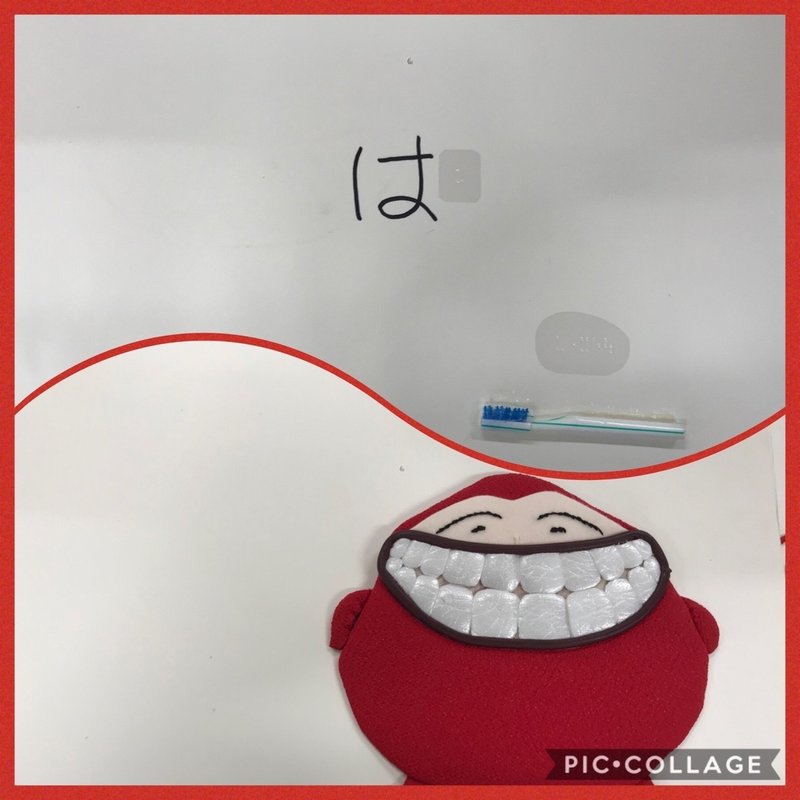

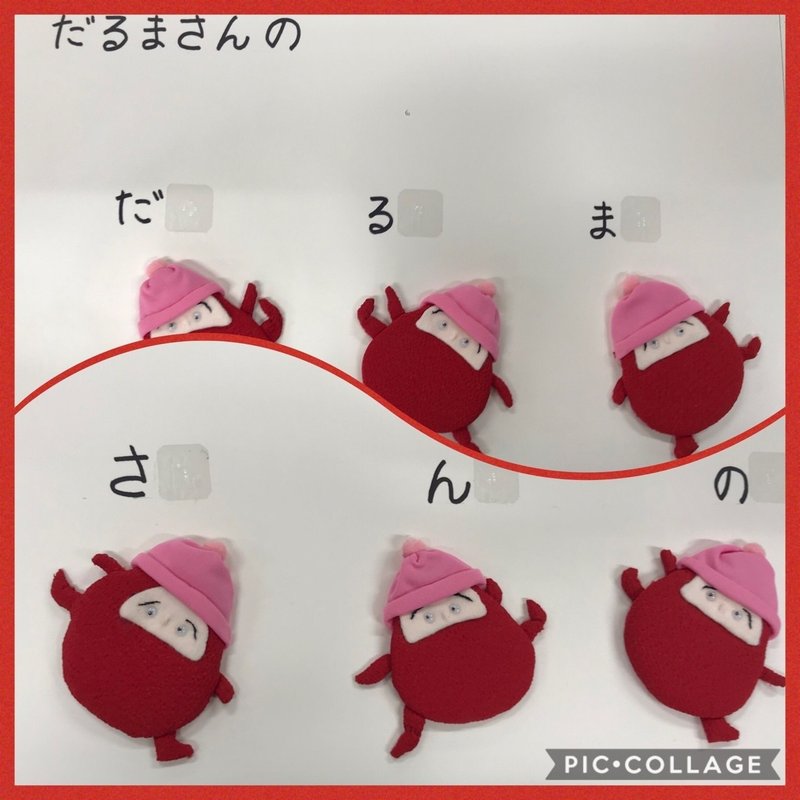

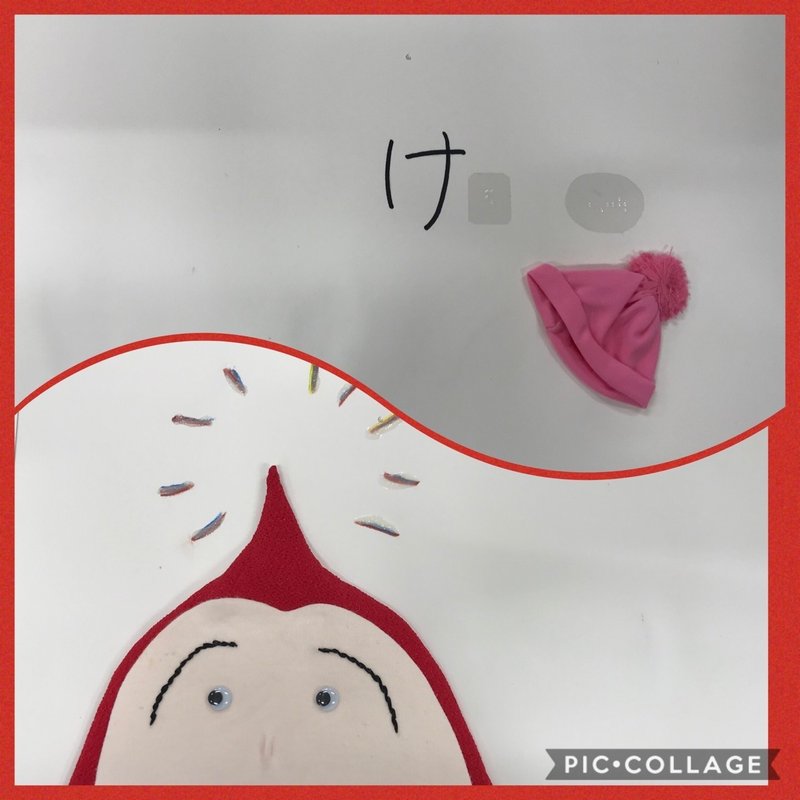

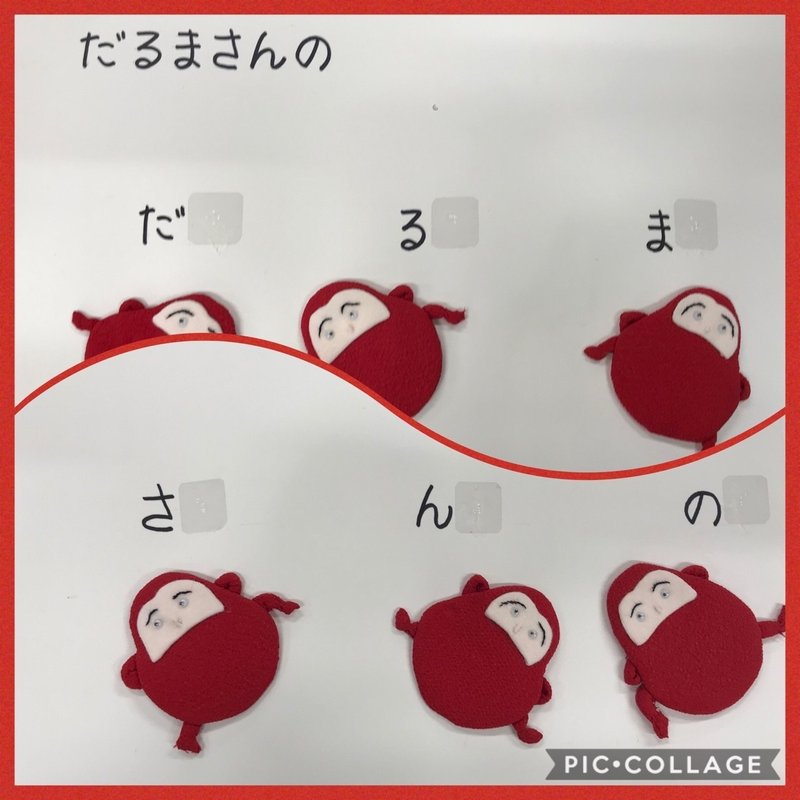

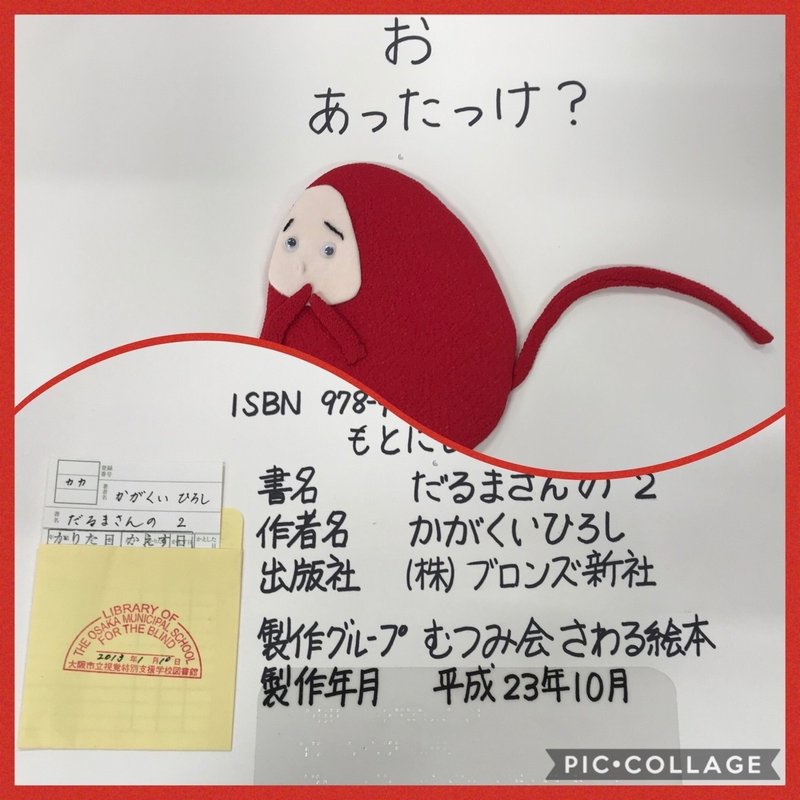

『だるまさんの』かがくいひろし

うちの子も大好きで何度も読み聞かせた、かがくいひろさんの『だるまさんの』。幼児向け絵本の定番です。今回は全て掲載させていただきます。

制作当時はかがくいひろしさんに直接許可を得て、作られたそうです。記事で作られた細い針金?でできたメガネやストローを使った歯ブラシ、毛糸の帽子などなど、モノによって材質を変え、またどのページも同じ材質にするなど、触って想像できる細かい工夫がたくさんです。

(画像は記者撮影より)

見ているだけで触感が想像してきて、触ってみたくなりそうですよね。

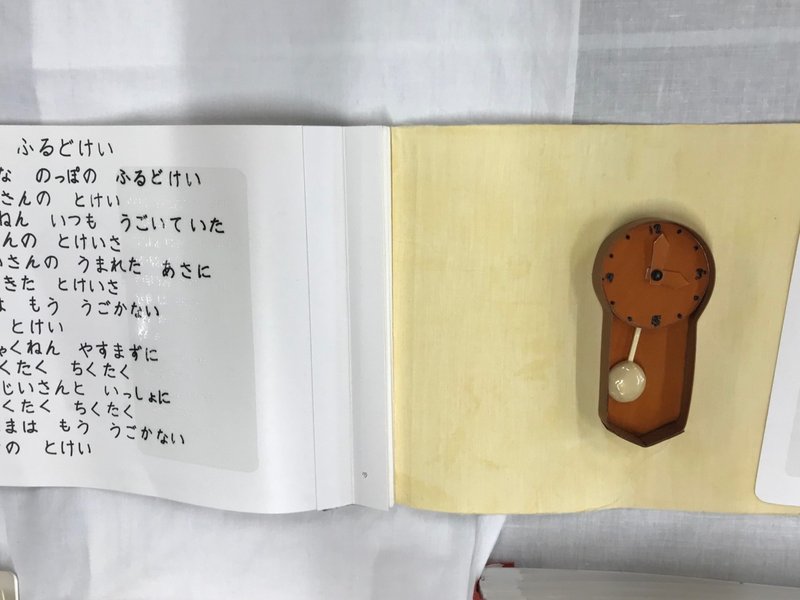

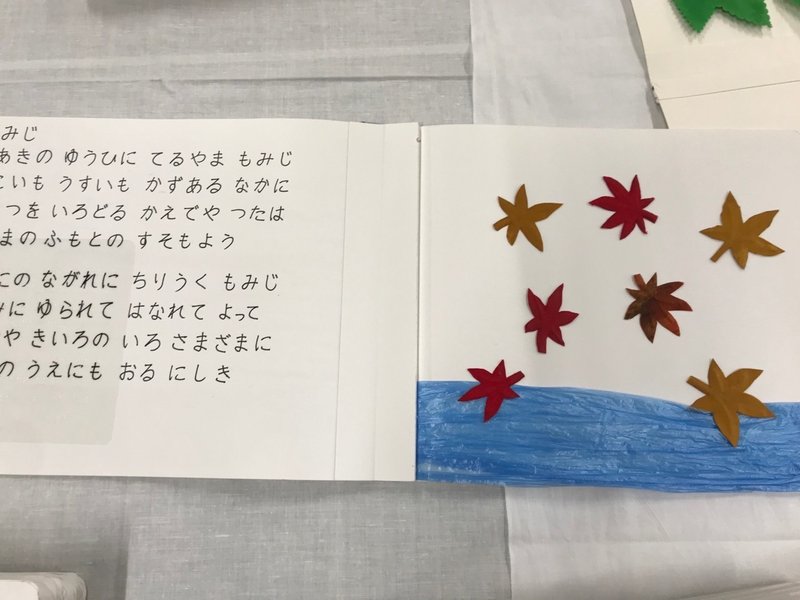

その他さわる絵本の紹介

絵本原作だけでなく、歌の歌詞とその情景を描いたさわる絵本もあります。古時計はすごく立体にできていました。それ以外も雲は綿、水はビニールなど質感も考えて作られています。

(画像は記者撮影より)

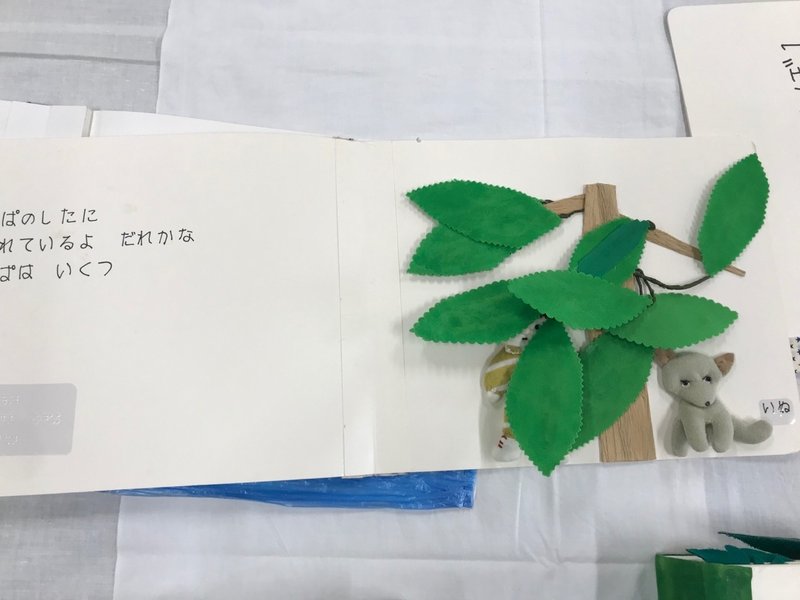

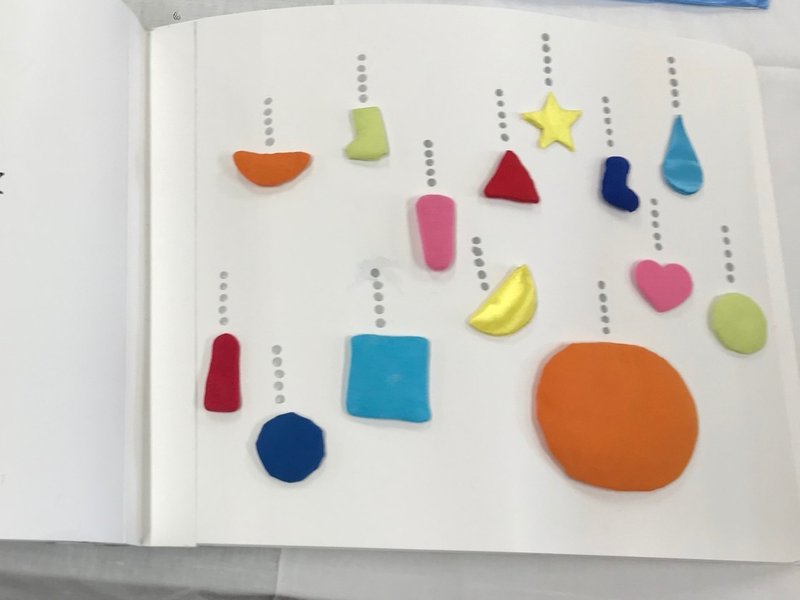

その場におられたボランティアさんおすすめの一冊がこれ、『くろくまくんどんなかたち?』のさわる絵本です。

(画像は記者撮影より)

このシーンは、前のページのいろんなパーツが集まって、くろくまくんになるという場面、前のページと後のページでは、各パーツが全く同じ形になっていて触って確認できるようになっています。なによりカラフルなくろくまくん可愛いですね。

さわる絵本はのリストや作り方などは、さわる絵本をつくる会つみきさんのホームページでも公開されていますよ。

2 さわる絵本の借り方

1976年、当時大阪の図書館員だった小西萬知子さんと、見えないお子さんを持つお母さんたちの力で、さわる絵本をつくる会「つみき」が誕生しました。制作講座を各地で開き,1982年京阪神12グループで「さわる絵本連絡協議会・大阪」も結成されました。2015年10月現在13グループで活動中。情報交換・読み聞かせ会・展示会 ・普及を4つの柱として活動をしています。

制作は大阪市立中央図書館で,毎月第1土曜日に行っています。大阪府立視覚支援学校では読み聞かせ会を定期開催し, 大阪市立視覚特別支援学校では寄贈作品の修理などの細やかなアフターケアも行っています。図書館や福祉施設にも作品を寄贈しており、大阪市立中央図書館・大阪市立福島図書館・大阪市立大正図書館・池田市立図書館・泉大津市立図書館・河内長野市立図書館・岸和田市立図書館の各図書館が作品を所蔵し,貸出をしています。(図書館貸出には利用者制限があります)

(ようこそバリアフリー絵本の世界へより)

さわる絵本の会つみきさんが作られたさわる絵本は、図書館や、福祉センターに寄贈されています。

近畿では、大阪市立中央図書館、大阪市立福島図書館、大阪市立大正図書館、池田市立図書館、泉大津市立図書館、河内長野市立図書館、岸和田市立図書館の各図書館が所蔵してます。

その市の住民でない場合、個人で依頼しても借れないときがありますが、居住地の図書館を通して依頼すれば、借りることができます。

また個人貸し出しもされているそうです。代表はさわる絵本連絡協議会・大阪(兼さわる絵本の会つみき)代表の小西さんまで連絡してください。詳細はさわる絵本連絡協議会・大阪紹介ページへ。

以前は原作者の方に個別に制作許可を求めたり、文化庁の個別指定を受けて制作していたそうです。それが、著作権法施行令及び著作権法施行規則を改正され、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS(サートラス)に登録するなどの用件を満たせば、今までよりも自由に製作できるようになったそうです。

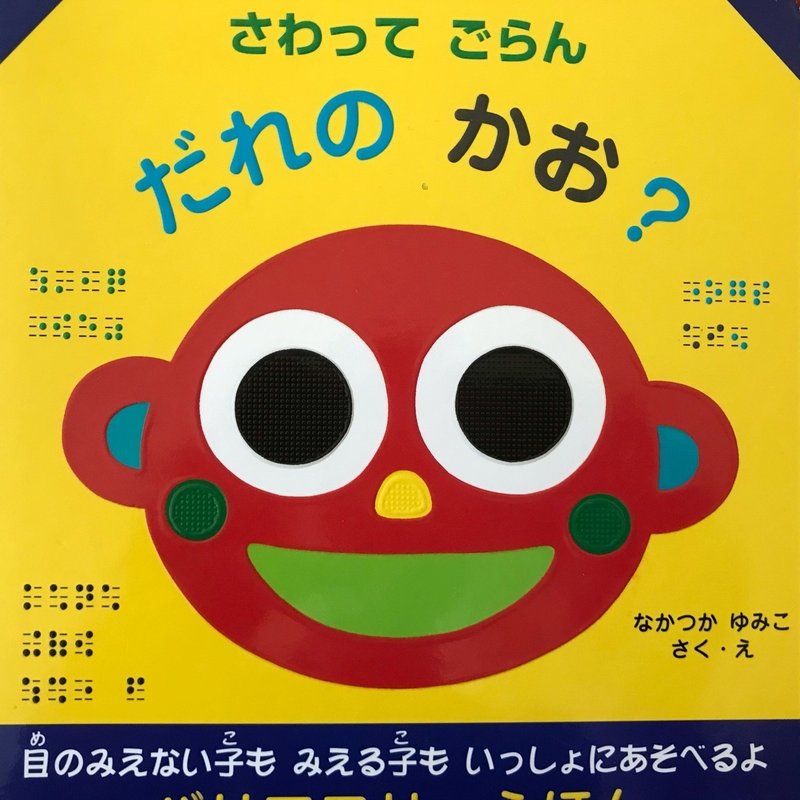

3 バリアフリー絵本

UV印刷などにより点字や触図のついたバリアフリー絵本も市販されています。ようこそバリアフリー絵本の世界へでは、そんなバリアフリー絵本出版リストが公開されています。

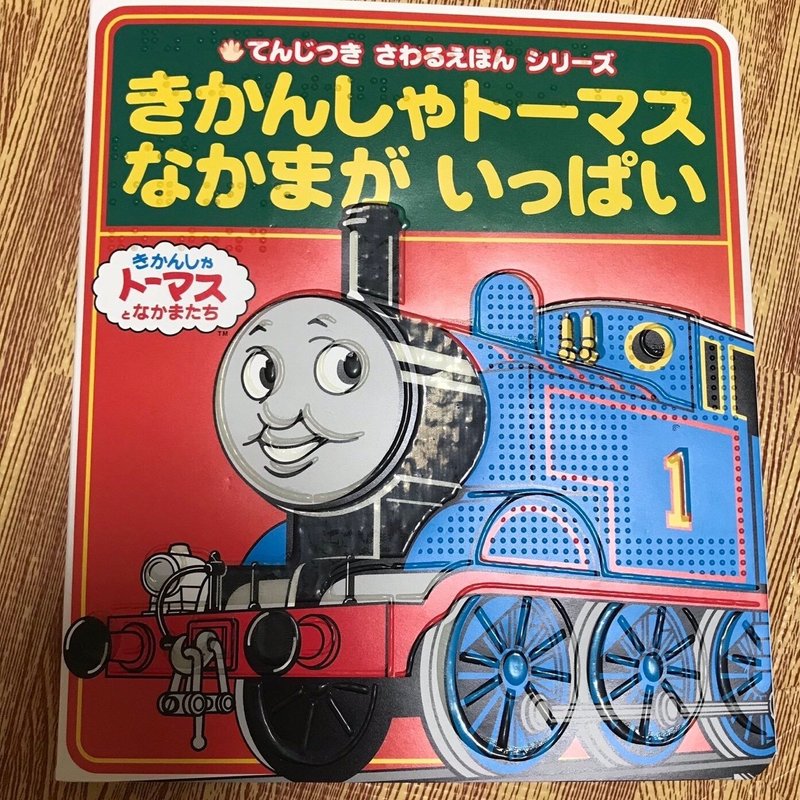

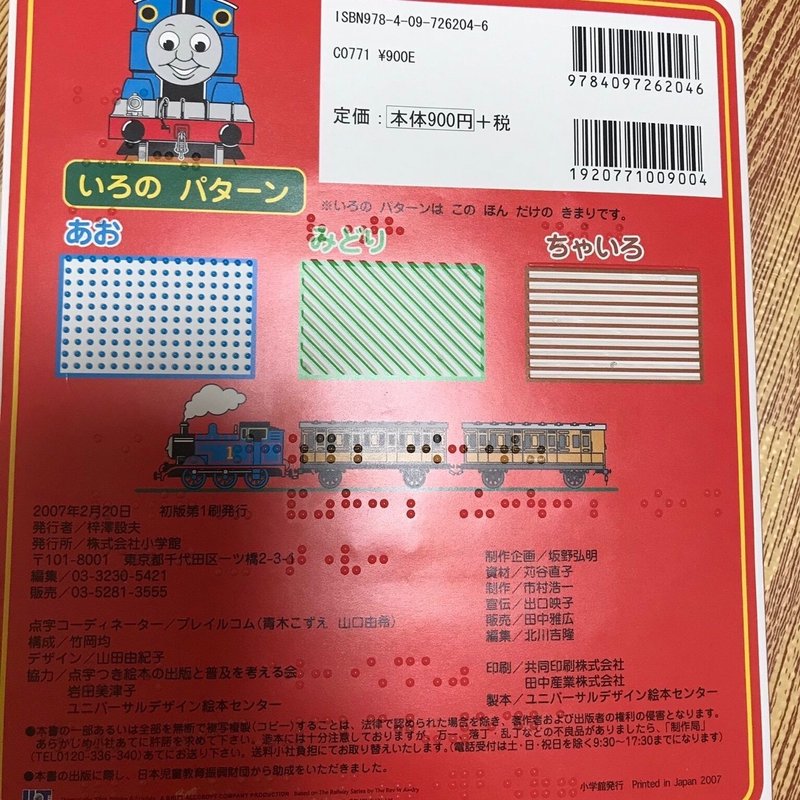

トーマス好きなうちの子どもに購入した、『きかんしゃトーマス なかまがいっぱい』は、絵を触れるだけでなく、色を斜線やドットなどで表すなどの工夫がありました。

(画像は記者撮影より)

他にも点字つきのさわる『ぐりとぐら』『さわるめいろ』『しろくまちゃんのホットケーキ』『ドラえもん あそびがいっぱい』『はらぺこあおむし』などもあります。

EhonNaviなどでも販売されていますので、のぞいてみてはいかがでしょうか。

4 その他の本の紹介

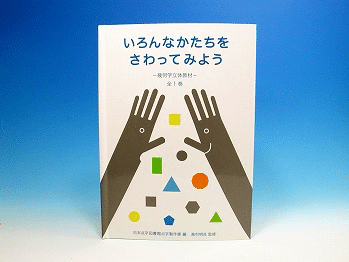

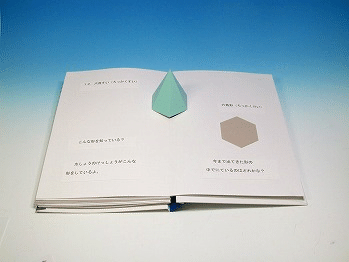

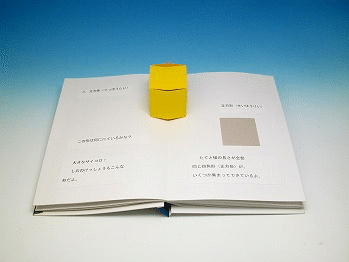

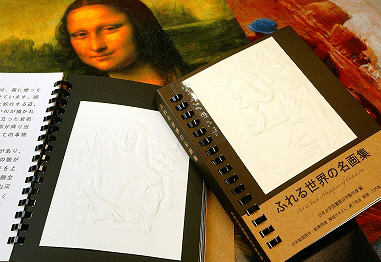

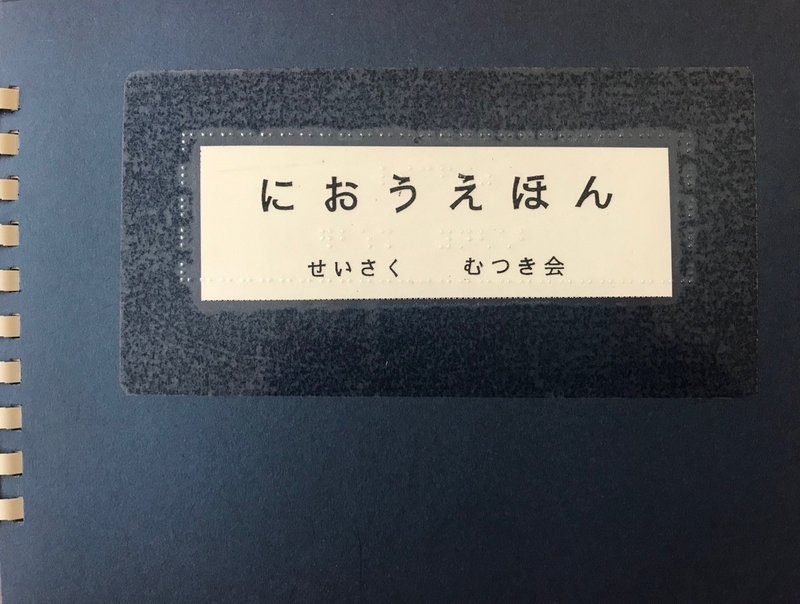

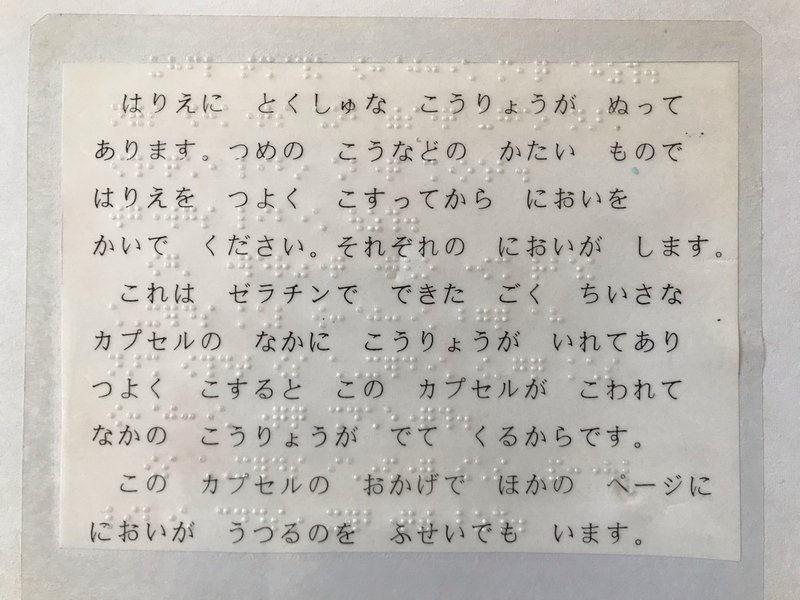

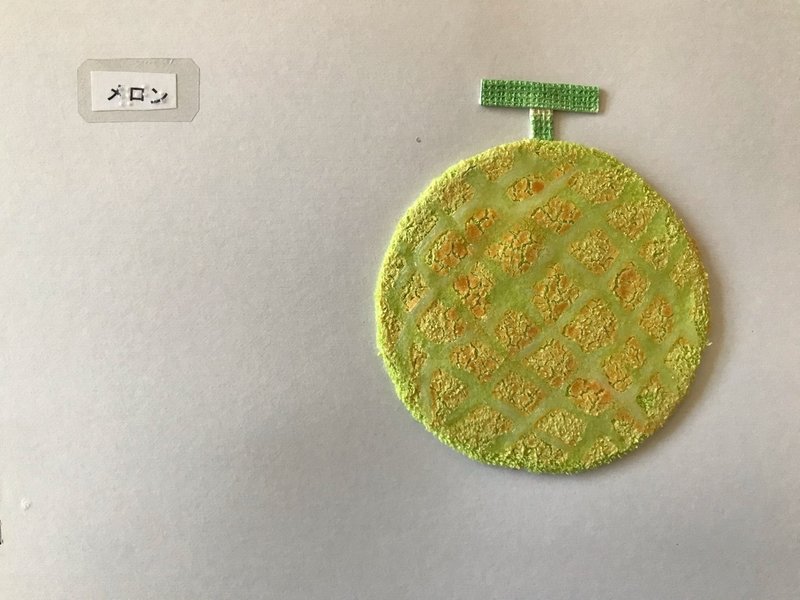

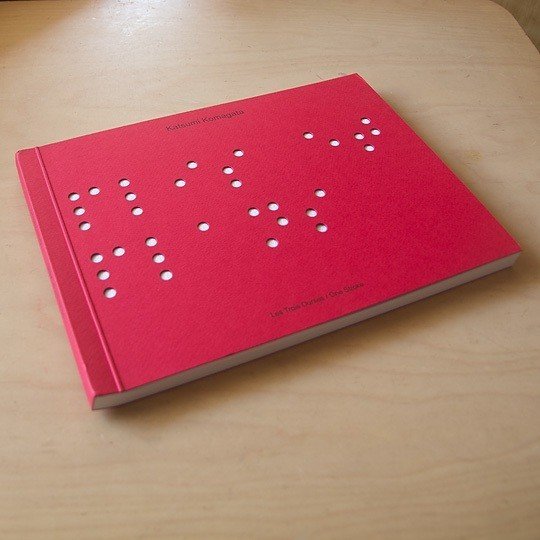

またさる絵本とは少し異なりますが、日本点字図書館制作の『いろんなかたちをさわってみよう 幾何学立体教材』や『ふれる世界の名画集』、むつき会のにおう絵本(香料のにおいつきの本)『くだもの』や『かごちゃん』、ワンストローク製作の『折ってひらいて(駒形克己)』など、見えない・見えにくい子が楽しめる本もあります。

(画像は日本点字図書館より)

(画像は記者撮影より)

(画像は子どもの本とおもちゃ百町森より)

まとめ

さわる絵本の紹介、いかがでしたか。ボランティアさんの熱意や触って楽しめる工夫にはただただ頭の下がる思いです。

そして僕の勤める盲学校だけでなく、各地の盲学校にも、地域のボランティアさんが作られたさわる絵本があるのです。

そんなボランティアさんへの感謝ともっと広がってくれればという思いから、今回の記事を書きました。気になった方は是非問い合わせてみてください。