記憶力低下の原因は年齢じゃない!?脳海馬と記憶力の関係性とは

最近、歳をとって記憶力が落ちたなあ。。。

そう感じる時はありますか?

まだまだ取得したい資格やスキルがあるのに全く覚えられない。

学生時代はもっと簡単に暗記できていたはずなのに!

そんな風に思うことはないですか?

歳をとるだけで記憶力が落ちてしまうのだとしたらそんなに嫌なことはないですよね。

しかし、最近の研究で記憶力が低下している原因が年齢ではないことは科学的に証明されています。

ではなにが原因であなたの記憶力は低下しているのでしょうか。

年齢による影響以外の記憶力低下の原因と海馬のメカニズムを理解してもう一度スポンジのように様々な知識を吸収できる脳を作りましょう。

✨✨この記事を書いている記憶アスリートKのプロフィール✨✨

趣味、スポーツ、習い事、何をやっても中途半端。

記憶術を習得しようと思ったきっかけも、楽して魔法のように物事を覚えたいという不純なもの。

しかしそこから記憶する事の楽しさを知り本気で記憶術に打ち込み、今では人並み外れた記憶力を持つ記憶術アスリートに成長。

ここでは、その成長過程で得た気付きや、記憶術に興味がある方への疑問や悩みが解消できるような情報をお伝えしていきます❗️

1.加齢で記憶力は落ちない!

前述したように歳をとることによって記憶力が落ちるわけではないです。

実は他の原因があって記憶力は低下しているのです!

まずは加齢と記憶力の低下が無関係であるということを確認していきましょう。

1-1.20代でも70代でも記憶力は同じ

まず最初に、脳を動かしている神経細胞の数は3歳から100歳までほとんど変わることはありません。

米タフツ大学のアヤナ・トーマス博士が2011年に行った実験が「加齢は記憶力低下の原因」ではないことを物語っています。

実験内容はこうです。

この「年を取って記憶力が低下した」という思い込みこそが記憶力を低下させる原因なのです。

さらに米コロンビア大学の研究では生前、健康だったが事故で突如亡くなった14~79歳の28人の海馬を検視した結果、14歳の脳でも79歳の脳でも同様に成長途中の神経細胞は何千本も見つかっています。

1-2.記憶の超人たちの年齢も様々

記憶力世界大会の場でも老若男女様々な人が活躍しています。

記憶力日本大会では、51歳の方がチャンピオンになっていますし、83歳で目隠しでルービックキューブの全面を揃えるスピードの世界一に輝いた方もいます。

一件記憶と関係ないように思えるかもしれませんがこの競技では目隠しでルービックキューブを完成させなければならないため、解放手順を完璧に記憶するしかないです。

2.記憶力が低下した本当の原因4つ

記憶力が低下してしまう本当の原因は下記の4つです。

・ストレス

・睡眠不足

・好奇心の欠如

・学習時間不足

それぞれの要因について理解して1つ1つ解決して行きましょう。

2-1.ストレス

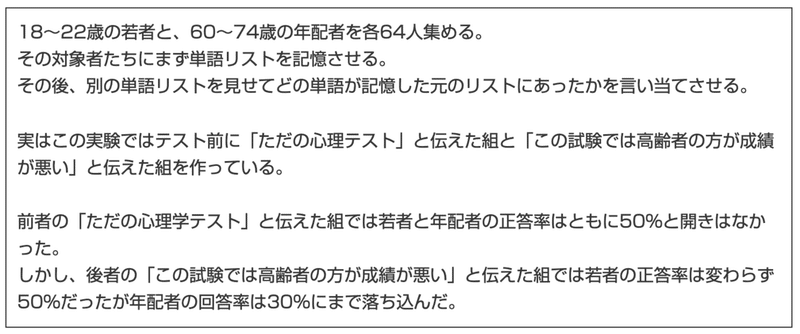

ストレスは精神的な悪影響を及ぼすだけではなく、記憶力にも悪影響を与えます。

まず、人間がストレスを感じると、コルチゾールとというホルモンの分泌量が増加します。

このコルチゾールは、別名ストレスホルモンとも呼ばれており、記憶力の低下以外にも注意力の低下、認知能力の低下、感情の乱れなどを引き起こします。

記憶をつかさどる脳の部位である「海馬」はストレスに対して非常に脆弱で、心理的・肉体的ストレスの負荷により長期間コルチゾールにさらされていると、神経細胞が萎縮してしまいます。

歳を追うほど会社での役職は大きくなり責任も大きくなります。

ストレスが感じてしまうことは仕方のないことですがしっかりと発散することが仕事の成果につなげましょう。

2-2.睡眠不足

睡眠不足だと、明らかに記憶力や認知能力が低下しているのは経験から分かりますよね。

米国で120人の高校生を対象に「睡眠時間と成績の関係」を調べた研究では就寝時間が早く(22時半ごろ)睡眠時間が長い(7時間半前後)生徒ほど成績が良かったことが分かっています。

睡眠時間を削って勉強することはつらいだけではなく、効率も悪いということになる。

若い(学生時代)に比べて、睡眠時間が短くなったのではないでしょうか。

仕事に飲み会、家族サービスや子育てなど、忙しくなるのはしょうがないですが

人間が私生活で時間が足りなくなった時に最初に削るのが睡眠時間です。

そして記憶力をはじめ、様々な能力低下の一番身近な原因が睡眠不足です。

理想の睡眠の時間は人によって異なります。

かの、フランス第一帝政の皇帝となったナポレオンは1日の睡眠睡眠時間は3時間であったと言われています。

その一方、物理学者のアインシュタインは1日の睡眠時間は10時間であったと言われています。

平均的な睡眠時間は「7~8時間」と言われています。

ここから±1時間ですっきり目覚められるポイントを探してみましょう。

2-3.好奇心の欠如

あなたは最近わくわくしていますか?

日々のルーティンワーク、他にも経験を重ねれば初めての経験をすることも少なくなっていきます。

しかし、この「わくわく」こそが記憶力を高めてくれていることをあなたは知っていますか?

人間の好奇心が強く刺激されているときにシータ波という脳波が出ています。

実は脳の記憶をつかさどる基幹である、海馬はシータ波が出ているときに記憶力が高まります。

行ったことのない場所にいったり、初めての経験をするといいでしょう。

また、シータ波は睡眠中にも出ていることがわかっています。

「暗記教科は寝る前に勉強すべき!」なんて聞いたことはないですか。

これは睡眠時にはシータ波がでて脳内を整理してくれるからだったんです。

また、強い感情を持って記憶することで右脳を活用した記憶をすることができ、脳に残りやすいと言われています。

喜怒哀楽なんの感情も抱かなかったできごとは思い出に残っていないですよね。

2-4.学習時間不足

学生時代はもっと記憶できたのに。。。

受験の時はすぐに覚えられたのにな。。。

なんて思うかたは多いかもしてませんが、もう少し思い返してみてください。

学生時代は今よりもはるかに勉強に時間を使っていたのではないでしょうか?

そして勉強するためのルーティンも構築できていたはずです。

1単語あたりを記憶するためにかかる時間は変わっていません。

変わったのは「記憶力」ではなく「勉強に使える時間」ではないですか?

3.海馬の仕組みを利用して効率的に記憶する方法

ここまでで記憶力がほとんど衰えていないこと。

本当は外的な要因によってそう感じていただけということを理解していただけたと思います。

ここからは人間の記憶力をつかさどる海馬の仕組みを理解してその仕組みを利用することで効率的に記憶できるようになりましょう。

3-1.人の脳は「忘れる」が初期設定

人間の脳は非常に効率的にできていていらないと判断した情報はどんどん消していくように設定されています。

なので忘れることが実に自然なことなのです。

体全体に対して脳がしめる割合はそんなに大きくないですよね。

それに対して脳が消費するエネルギーの割合は体全体の約25%にあたることが分かっています。

情報社会の発達で僕たち日々、多くの情報に囲まれています。もしもこれらの情報全てを脳が記憶することになったらどうなるでしょう。

記憶はすごくエネルギーを消費する行為なのでもし普段の生活の情報全てを記憶するなら脳は数分でショートしてしまうとも言われています。

それを避けるために脳は忘れやすくできているのです。

そしてこの情報の「必要」、「不必要」を決めているのが海馬です。

海馬の仕組みも確認していきましょう。

3-2.海馬の仕組みを理解しよう

海馬には大きく2つの役割があります。

〇短期的に記憶する

〇記憶の重要さを判断する

人間が新たに覚えてことはまず、海馬に一時的に記憶されます。

基本的に1度しか見聞きしなかった情報は海馬が不必要な情報だと判断して記憶から消されます。

しかし、情報を繰り返し脳に入れることで海馬に「重要な情報」だと思わせることができます。するとその情報は長期記憶に移動していきます。

例えば

新しい住所などは最初は覚えられないですが、宅配便などで記入する機会を重ねるうちに自然に記憶していますよね。

3-3.命にかかわる情報は絶対に忘れない

ほかにも「長期記憶」に情報を移す方法はあります。

海馬が「長期記憶」に写すべきだと判断する情報は2パターンです。

①繰り返し何度も入ってくる情報

②生命にかかわる情報

①の繰り返し入ってくる情報にするのは非常に簡単です。ただ繰り返し学習すればいいだけです。

では②の生命にかかわる情報にはどのようにすればできるのでしょうか。

答えは「情報と場所とリンクさせて覚える」です。

なぜ情報と場所をリンクさせるのでしょうか。

それは、場所を覚えるということは、

全人類に原始時代から生まれつき備わっている

“生存本能”を利用しているからです。

人間に限らず、生物は自らの帰る場所がなくなってしまえば、生きていくことができなくなってしまいます。

今の時代こそ、外にマンモスや猛獣などの命に危険を及ぼす生物は身近にいないですが、原始時代は帰るべき場所がなければ、そうした生物に襲われ生きていくことができなくなってしまいます。

このように、生物には帰巣本能がある通り、生物にとって場所を覚えるということは自らの生死に関わる重要なことであるので、もっとも忘れにくいものだと言われているのです。

この場所を利用した記憶術を「場所法」と呼びます。

例えば、小学生の時に通った通学路を今頭に思い浮かべてみてください。

おそらく、頭の中に鮮明と当時、

小学校に通った道を思い出すことができているかと思います。

さらに、場所はこの世に無限にあるので、記憶したい量に合わせていくらでも目印を増やすことができ、

場所の移動順に覚えていくため、記憶対象の順番を簡単に覚えることができます。

詳しい場所法のやり方については下記リンクから読むことができます。

【古代ギリシャから天才たちに受け継がれている究極の記憶術『場所法』とは?】

https://note.com/memory_athlete_k/n/nef329f5aaea6

4.まとめ

脳はどんどん忘れていくようにできています。

記憶力向上のためにまずは記憶力低下の原因を改善することをお勧めします!

記憶力が低下した原因は年齢ではなく外的な要因(ストレス、睡眠不足、勉強時間等)がほとんどです。

どれも自分の意識次第で改善できるものなので意識して変えてみてください。

そして生体本能を利用した「場所法」は記憶力世界大会のほとんどの選手が使う便利な記憶法なので是非、挑戦してみてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?