1973年のデビッドボウイ体験

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

標題=以後を噛む「ジギー・スターダスト評」デビッドボウイ

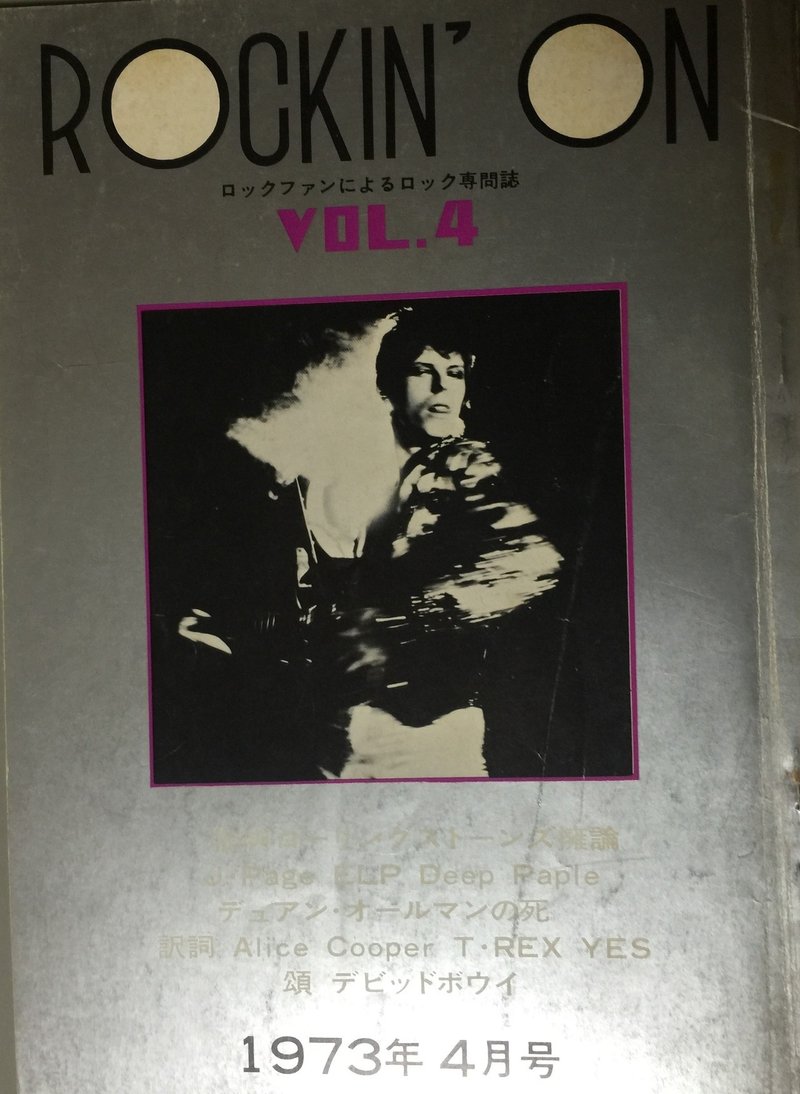

掲載媒体=Rockin'on 1973年11月15日発行号 P.27

発行会社=ロッキングオン社

執筆=橘川幸夫

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今日もまた何が何だか分からないままに一日が終わって行く。部屋の入り口に立つと、終わって行く一日が、その空っぽさに反して重たくなってくるのはどうした訳だろう。

部屋の内側と外側を峻別する扉とは何なのだろう。僕は今日も帰って来たけど、何処へ帰って来たのか、帰るとはどういう事なのだろう。何も黙示されていない扉が、僕の内側と外側のはざまに重たくて位置されているだけだ。存在という事がどうしても僕たちの楽観の証明であるというのなら、軽い失望や諦念に引きずられた波間の孤児でありながら僕は、日々の飛沫の彼方に、何か、畏ろしく途方もない希望を凝視めいているかも知れない。飯を食う。生きるために飯を食う。はぎしりしながら飯を食う。

無意識のうちにジギィー・スターダストを取り出していた自分に気付き、それを<無意識のうちに>と感じた僕の意識をえらく嫌らしいものだと思った。かつてジャニスについて書くために、まとめてジャニスのレコードを聴いていた時、<ああ、俺は今、書くために聴いているな>と感じた屈辱に似ていた。こうして自分を自身で監視している僕に対して無性に腹がたった。もちろん、現にこうして僕がそんな事を書いている以上、その怒りがどの程度本気だったのか疑わしい。自分を凝視める事が<文学者的生き方>であるなら、それによって得られるものより、遥かに失うものが大きいだろうとつまらぬ功利的な事も思ってみた。

ボウイの声が部屋いっぱいに拡がると、いくらか安心する。お香をたく。A面が終り、B面のレディー・スターダストが初まると、もう、ほおっ、とする。レコード聴いて安心なんかしちゃいけないんだ、と思いながらも、それでも足の裏から、張り詰めた空気が抜かれてゆく。

ボウイのあの、球体空間の内部で響き渡るような声。見渡す限りの凍原での叫び声が、冷たい大地に弾き返されたような声。あの声は、裏声ではなくて、むしろ声の裏側とも言うべきものであって、ボウイの存在の根底がどれほど乾いた荒野であるかを示している。

こうした僕の言い方が、どれだけ根拠のあるものか実測できないし証拠だてもできないが、しかし、そうでなければ、僕が現にボウイの声に吸収されてしまうという事実が納得できない。そうあるべきである、という願望が、そうでなければならない、という意思に決着する事が、少なくとも、僕個人とレコード一枚の間の関係に於いて許されていると思う。僕は、ロックを、理論化したり体系化したりして、音を構造として肥える方法に興味がない。というより僕にとって、ロックとは、<さけび>でありそれ以外の事態では決してないからなのだ、自身の<さけび>を客観的に把握できるだけの余裕ががない。ロック批評というのは、もしかしたら印象批評しか成立しないのではないだろうか。

ロックの音は、絶えず音という構造自体を破砕する方向としてあるはずであり、破砕した瞬間にまたぞろ別の構造に組み入れられてしまう、といった議論にアキアキしている僕は、ロックは、やはり小説でも評論でもなく詩であって欲しいと思う。秀れた詩がそうであるように、衝動とも言って良い内発力が音=言語という構造を、一瞬たりとも突抜けていなければウソであり、いわば、つんのめっているのだ。音とか言語というのは、極めて保守調整的なものであり、それは、僕たちの衝動の不可避的な発露のための、止むを得ぬ全く止むを得ぬ手段であり同時に危うい安全弁でもある。だから、僕は、構造の内部でうまくやってるロックを、楽しむ事をできるが、それだけで別段どうっていう事はない。

ジャズならば構造として把握できるだろう。何故なら、ジャズの苦しみは<私>の苦しみではないのだから、距離が取れるのだ。しかしロックは、詩であり、小ブルのラジカリズムであるのだから僕たちの問題なのだ。三島由紀夫じゃないが、詩と論争はできない。詩は、決して僕(たち)の方を向いてはいないが、必ず、僕(たち)が凝視めている方向へ、自身を投げかけているのだ。見も知らぬボウイを僕が信用できるのは、ボウイと僕がレコード一枚を通して向かいあったからではない。僕たちの闇の中の無限歩行で、隣に友人がいる事を、そっと、せきばらいで教えてくれた、というような意味だ。僕たちが彼方のある一点を凝視めているにせよ、その一点から、一瞬たりとも目をそらす事はできないのだから、一緒に行軍している隣人は、せめて横顔位しか知覚できないのだ。それでも安心するよ。僕たちは、たぶん、共通に愛おしむべきものも持ち得なかったかも知れないが、共通に憎むべき、あるたったひとつの<目的>は持っているのかも知れないのだ。

僕がロックを聴き初めたのは、多分音が欲しかったのではなくて、声が欲しかったのだ。ジャニスやアリスクーパーやボウイの、僕にとっては、いたく人間的な声が僕には必要だったんだ。だから僕は、それぞれの時点で、浅川マキや三上寛やあがた森魚の声が好きだった。音は結局、技術だし、努力だ。しかし声は感情であり、感情は絶対に技術なんかじゃない。声を操作できるほど僕たちの感情は甘くはない。

ボウイは悲鳴より哀しく、怒号より真剣に、ギミーユアハンド、と叫ぶ。もちろん、この曲は、誰かに対して歌いかける、といった種類を超えた、もっと単独なさけびであり、いわば、渇望の凄まじさによって絶望せざるを得ない、というのがボウイのこの曲で位置である。ジャン・ポーラン風に言うのなら、見えないものを見るとは実は何も見ないと同じことなのであり、ボウイのステージに賭け上って、直接に僕の手を差し出す事は全く意味がないのであって、そんな事をボウイは期待しているのではない。問題なのは僕たちの誰もが、他者に差し伸べるための<手>を喪っているということだ。変な言い方だけど、それでも僕は人間が好きだ。ボウイのような声が外側から聞こえてくるうちは人間を未だ未だ信じている。ボウイの語り口は、岩谷宏の訳を通してでしか理解できないけど、言葉の背後にある切実さは痛いほど納得できる。それは僕たちの切実さと決して違いはしないのだから。

ここから先は

橘川幸夫の深呼吸学部

橘川幸夫の活動報告、思考報告などを行います。 ★since 2016/04 2024年度から、こちらが『イコール』拡大編集部になります。…

橘川幸夫サロン

個別に「自分の本を作りたい」「自分たちも雑誌を創刊したい」その他、個別のテーマがある人は、「橘川幸夫サロン」にご入会ください。個別の相談に…

橘川幸夫の無料・毎日配信メルマガやってます。https://note.com/metakit/n/n2678a57161c4