3,11を前にして

『月刊 保団連』に頼まれて書いたものです。より詳しくは学術会議が開催したシンポジウムの記録『地殻災害の軽減と学術・教育』に書いた文章を御参照下さい。これもたしか、このブログに載せたと思います。

【災害の歴史から何を学ぶか――東日本大震災は「予知」されていた】

地震の繰り返し性からの推定

東日本大震災を引き起こした陸奥沖プレート地震の四年前、2007年に刊行された『地震予知の科学』(東京大学出版会)には「東北から北海道の太平洋側のプレート境界では、過去の津波堆積物の調査によって、500年に一度程度の割合で、いくつかのアスペリティ(筆者注、上下のプレートが固着した部分)をまとめて破壊する超巨大地震が起きることもわかってきた」とある。

ここにいう「東北から北海道の太平洋側のプレート境界」とは地震・津波を発生させた太平洋プレートの境界であり、「過去の津波堆積物」とは869年(貞観11)の地震に伴なうものなど、宮城県・福島県の津波堆積物のことである。地震学界では1980年代後半には、仙台平野の地質調査の中で869年津波が大規模な津波であったことは確認されており、その後も営々と続けられた調査によって、869年津波の上下に数層の津波堆積物が確認された。上記の引用に「500年に一度程度の割合で(中略)超巨大地震が起きる」とされたのは、869年津波とその上下に存在した津波堆積物の地層間隔が根拠になっている。

その調査研究が順調に進めば、東北における大津波発生の年代と繰り返し間隔の推定は相当の精度に達していたろう。『地震予知の科学』の言う大津波の繰り返し間隔は500年だから、869年+500×2=1869年となってすでに平均間隔は過ぎているのでいつ来てもおかしくないと「予知」していたことになる。ただ、このころの調査論文のいう津波間隔には700年までのバラツキがあるから、600年間隔とすると869年+600×2=2069年となって、次の大津波は2069年頃に来るだろうという「予知」になる。

この数値は調査続行によってさらに精密になっていったろうが、しかしその前に陸奥沖プレート地震が発生してしまった。私は、3・11の15日ほど後に東京大学地震研究所で行われた研究会にでたが、この時期の調査の中心人物がもう1年早く研究を進めていれば明瞭な問題提起ができ、人命を守ることができたと嘆くのを聞いた。

そして、いま、2000年代に入ってからの精緻な調査・研究を報告した諸論文を再読していると、陸奥沖プレート地震の発生が10年遅く、たとえば今年、2021年になっていれば、それはすでに「予知」された地震として発生したのではないか。また、もし当時の努力に潤沢な資金・人員が投入されていれば、日本の防災研究・地震研究はほぼ確実に人類史上で初めて大地震・大津波を「予知」したことになっただろうということを実感する。

私は、3・11の後、災害の理不尽さにショックを受け、急遽、地震の研究を始めた。そして同年7月にだした論文で、『王代記』(甲斐国の寺院の住職が記した年代記)が「奥州、山の奥に百里、津波入て」と伝える1454年の津波が、上記の869年地震の585年後に発生した大津波であろうとした。2011年の3・11大津波は、さらにその557年後となる。なおその後、仙台市で紀元1世紀頃とされる大津波の痕跡が考古学的に確認されたので、陸奥沖プレート境界地震は知られる限り、紀元後、四回繰り返されたことになる。

地震学・火山学を中心とした地殻災害の科学

こうして私は、『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書)という本を書き、歴史地震学という文理融合分野の研究に踏み込むこととなった。この本を書いたために、3・11の後、科学技術学術審議会の中に、地震・火山の研究計画の組み直しのために設置された委員会の専門委員を委嘱された。歴史学からの専門委員参加は初めてということであったが、地震学は、3・11の経過からみて地震学と歴史学の協同体制が必須であると考えたのである。

委員会の結論は「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について(建議)」として発表されたが、私見ではその主要な内容は2点あった。

第一は災害(Disaster)の「素因」は社会的なものであり、自然の運動それ自身の異変、急激な変化を意味する危機(Hazard)は災害の「誘因」というべきであることの確認であった。これは災害科学を専門にする田村圭子氏(新潟大学危機管理本部教授)によって委員会審議のベースになったのであるが、災害の「素因」自体を自然現象に求め個人の不運、個人の責任としてしまいがちな謬見を正す上で重要なことだった。災害が起こって不手際が目立つと、「これは人災だ」という声が上がるが、そもそも災害はすべて「人災」であり、その範囲では防ぐ方策を講じなければならないというのが災害科学の原則なのである。

重要点の第二は地震の「予知」の定義のし直しであった。つまり、災害の激しさや様子は地震の揺れの強弱とは異なる。それは建築・地盤整備や都市計画、あるいは3・11が原発事故を誘発したことで明らかなように政治や政策の基本に関わってくる。災害科学は年や工作物の脆弱性をふまえた災害の予知情報を提供する役割を負っている。「建議」にはそこまでは書いていないが、地震の災害科学は、理学的な地震の予測のみでなく、工学・都市計画をはじめとする関係学界と協同して災害素因となる過剰な開発計画などを批判する責務があることになる。

「建議」はこれを勘案して従来の「予知」の定義を変更して、「理学、工学、人文・社会科学の研究分野の専門知を結集して総合的かつ学際的に研究を進める災害科学においては、むしろ『前もって認知し、災害に備える』ことを幅広く捉えて『予知』という言葉を用いる方が妥当である」として、「予知」の概念を「災害予知」(「災害の姿を予め知る」)に変更した。これは陸奥沖プレート地震で言えば、その繰り返し間隔や震源断層、揺れの強度と地域の二次的自然の脆弱性などの広汎な情報をふくむことになる。

これに対して、従来、地震学の中では「地震予知」とは「いつ、どこで、どの規模の地震が起こるか」を予測することだと定義されていた。この定義は地震学ではブルー・プリントといわれた文書「地震予知―現状とその推進計画」(1962年)で規定されたもので、大規模地震対策特別措置法(1978年)なども、これを前提としていた。しかし、地震が「いつ、どこで、どの規模」で起こるかというのは予知(予備知識)というより警報にちかい。そのような「警報」を地震学が研究にもとづいて発するのはどのような場合もできないことである。実用的な確実な警報を地震学は発することはできない。

なによりもこれは地震学に警報を発することであるが、それは考え方がおかしい。そもそも準備処置をとり、警報を発する責任は政治と防災行政にある。状況によっては行政が何らかの警報を発することはありうるであろう。しかし、それは防災行政の責任と判断であって、地震学はそのような義務をもたない。

この「予知」の定義はその意味でもボタンの掛け違いであったのである。ただ、それにもかかわらずこの予知の定義は維持されていた。3・11の後に、地震学界は「地震が予知できるといって予算を確保していたではないか」という乱暴な批判をうけることになってしまったのはそのためである。

スケープゴートにされた地震学

以上のような議論の結果、委員会では様々な実施策が決められたが、地震学と歴史学の連携研究の関係では、「過去の地震と火山災害の史料・考古データを蒐集、集積し、地形・地質データと共に分析するために必要な歴史災害研究を行う組織」の必要性がうたわれた。その結果、東北大学・東京大学・新潟大学や奈良文化財研究所などの歴史・考古系の研究機関が地震学と協同して研究を遂行する大きなプロジェクトが動いている。実際の動きに興味のある方は、「建議」の発表を機に学術会議が開催したシンポジウムの記録『地殻災害の軽減と学術・教育』を参照されたい。

しかし、思い出すと委員会の地震学のメンバーは人命の喪失にショックが隠せず、またそもそもM9という大地震が日本付近で起こりうること自体が視野の中になかったことに自責の念が強かった。マスコミには、スケープゴートのように地震学界を批判する論調も多かった。地震学界が実質上3・11を「予知」していたことを知った私などは、3・11の二日後、東京電力の社長が「想定を大きく超える津波であった」となどと自己の責任を回避し、またマスコミも「想定外」という言葉を無責任に流行らせるだけであったことに怒り心頭となったが、委員会の雰囲気は沈鬱なものであった。

現在では、原発事故被害者の訴訟によって、ようやく政府や東電の行為の不誠実さが知られるようにはなっている。とくに2002年の地震本部長期評価は陸奥・房総沖のM8,2の津波地震を予測しており、東京電力がこの長期評価を葬った責任が審判されたことは大きかった。ただ、基本は政府の中央防災会議(会長は小泉元首相)が、この長期評価を無視したことについて責任が問われるべきである。

そもそも添田孝史『原発と大津波 警告を葬った人々』(岩波新書2014)が明瞭に指摘するように、政府が長期計画を無視したために岩手県陸前高田市以南の地域でハザード・マップが海岸地帯にとどまってしまい、ハザード・マップの外側で東日本大震災における2万人近い死者の八割の犠牲者が出たのである。この多くの人々の津波死を招いた行為自体に対する謝罪と国家賠償の義務はサボタージュされたままである。

これらは良識ある人々には知られていることではあるが、一言したいのは、もし中央防災会議が長期評価を承認していれば、法的な筋としては災害対策基本法の第8条2項7に規定された「地震予知情報」の範囲を規定する大震法の地域指定には東北が追加され、「予知」情報は法的な性格を持つものとなり、対策は万全になっていたことである。そして869年津波をはじめとする陸奥沖プレート地震の調査はより強力に推進されることになり、その予知もより早く行われたであろう。

大震法の地域指定は南海トラフ地震関係に限られていたが、当時の地震学の研究成果からいって、そこに東日本太平洋岸地震(陸奥沖プレート地震)が入るのは自然なことであった。このような生(なま)の経過はまだほとんど知られないままとなっているが、当時の国家の錯誤は許しがたいものである(なお実際に2004年、日本海溝・千島海溝地震対策特別措置法が策定されているが、そこには陸奥沖大地震をも大震法の対象とする可能性が言及されている)。

災害の日本史は何を伝えるのか

3・11の後も災害は続き、しかもそれがCOVID-19のパンデミックに連続して、現代はいわば「災害の時代」という様相である。その中で、歴史学の分野でも人間の疾病史、医療史、さらに広くいえば人類の身体史そのものを文理融合的に研究しようという動きが起きている。その様子をここで詳しく報告することはできないが、ただ、拙著『歴史のなかの大地動乱』では、八・九世紀におきた感染症をふくむ「災害の歴史」にも少し触れたので、以下、それを紹介してみたいと思う。

さて、現在の災害科学では、災害の種類を地殻災害(Geological Disaster)、気象災害(Meteorological Disaster)、生態災害(Biological Disaster)の三つに区分する。前述のように危機(Hazard)はあくまでも災害誘因にすぎず、災害の素因はすべて社会的な要因によるというのが災害科学の原則である。パンデミック(Pandemic)も生態学的な危機が生態災害(Biological Disaster)に展開したもので、局地的な生態系のHazardが他の生態系に拡大し、パンデミックにまで展開するのは社会的あるいは歴史的条件によるものである。

歴史学はその歴史的条件をできる限り具体的にとらえようとするのであるが、大事なのは、これらの異なる類型の災害がしばしば一定の関係をもって発生することである。ここで御伝えしたいのは、869年の陸奥沖プレート境界地震の前後、つまり七世紀末期から一〇世紀半ばまでのだいたい300年ほどの時代が、東北アジア全体で「大地動乱(地震・噴火)、温暖化、パンデミック」の時代、複合的な災害の時代であったことである。

まず大地動乱(地震・噴火)の詳細については『歴史のなかの大地動乱』に掲げた一覧表を参照されたい。相当数の地震噴火が起きていることに驚くが、この間の大きな地震噴火としては684年、887年の南海トラフ巨大地震、869年の陸奥沖プレート境界地震、そして864年の富士五湖を作りだした富士噴火、および915年の十和田噴火がある。またさらに紹介しておきたいのは、この時代は一般に地震の少ない韓半島でも、870年代には三回の地震記録が残っており、946と947年には白頭山の大噴火がおきていることである。これは過去2000年の内で世界最大級の噴火といわれている。

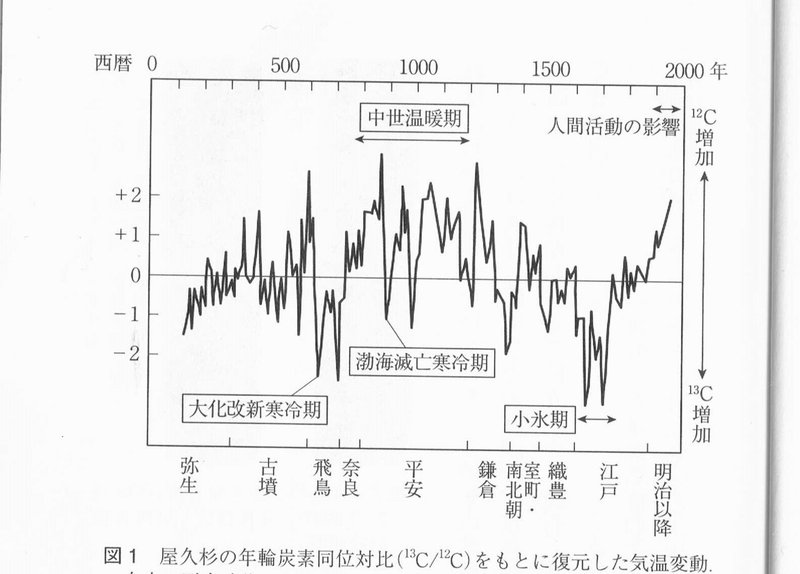

次に図1に掲げたように、七世紀から八世紀初頭までの寒冷期に続いて東北アジアにおいても中世温暖期(Medieval Warm Period)が始まった。温度上昇は年平均一・二度ほどであるが、これが豪雨と旱魃のアンバランスと全体的な乾燥化、害虫の発生、作物の病害など、不作と恒常的な飢饉をもたらした。この温暖化を灌漑整備によって乗り越えようとする運動が条里制開発であったのであるが、それが落ち着くまでは交通路は飢饉の死者であふれたのである。

そしてこの状態の日本を疫病が襲った。有名なのは737年に当時の公卿七人のうち藤原房前などの五人が死去したことである。この時期の飢饉と疫病によって人口の三割が失われたという試算があるように、疫病の被害は甚大であった。この疫病は「裳瘡(もがさ)」といわれ、天然痘のことである。その流行が九州からはじまったのは大陸からの浸入を示しており、実際、この時期、中国においても706年、707年に疫病が流行し、新羅においても714年に疫病が大流行した記録がある。これが東アジア温暖化の開始の時期と一致していることは、その背景には温暖化にともなう生態系の変化があったこと示すのだろう。

「大地動乱(地震・噴火)、温暖化、パンデミック」というと、あたかも現在のことをいっているようであるが、私は、過去にこのような「災害の時代」があったことを、この列島の上に棲息するものの常識とすることが大事だと思う。

詳細は『歴史のなかの大地動乱』を参照頂きたいが、この時代の宗教的な事件である東大寺大仏の建立や祇園祭りの開始などは、これらの災害に深く関係していた。とくに九世紀の史料を読むと「疫病が『移染』するといって家族の間でも行き来しなくなる」「疫病が染着するといって看護せずに道ばたに放置する」などと疫病は伝染するという観念がはっきりと生まれていることがわかる。こういう中で本格的な救済と祈祷が求められたのである。

歴史上の諸事件を、そのような視野のもとにを関係させて生きた歴史知識としていくことは決して「趣味」の問題ではない。私たちの社会が生き延びていくための知恵を歴史知識に求めることが必要な時代がきているのだと思う。

医学・医療との連携も視野に

さて、以上のような地殻災害に関わる経験は、基本的には対象的な自然、自然環境から発生する危機であり、災害である。それに対して医学と医療の分野は人間の身体、身体的自然自体に関わり、また地震学のような個別の学科というよりも、複雑で総合的な大分野である。

今後、地震学において文理連携が行われたように、医学・医療の分野と歴史学を含む人文社会科学の連携は、必然的に進んでいくだろう。

歴史学の立場からいうと、現在は人間が地球の生態系に圧倒的な影響をあたえ始めた時代、つまり約1万年前から始まった完新世が1945年の核爆弾投下をメルクマールとして核時代に入ったところである(なお完新世は地質学の用語なので、むしろ人新世という用語がよい)。それは核物質のみでなく、プラスティックやPFASのような人間の生理に大きな影響を及ぼす微細粒子が地球を覆う時代の開始であり、人類が死のシステムを産み出してしまった時代である。

私はこの時代を暗くしている勢力、世界に構造的な大量死を強制することを生理としている怪物のような勢力を「死の勢力」と呼ぶことにしているが、大震災と原発事故の危険を無視した人々は客観的には、そういう勢力につらなる人々である。この核時代を無事に乗り越えて、人類が突然死することなく、いわゆる人類の本史の時代に入れるかどうか。そのためには、どうしても「生」を維持することを自分たちの直接の職業とする医療の関係者に依拠していくべきことが多くなるのだろうと考えている。

『月刊 保団連』202103号

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?