【小曽根真】第11回 宮崎国際音楽祭 2006年5月 モーツアルト ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調「ジュノム」K.271 宮崎県立芸術劇場

日曜日の早朝、宮崎へ向かう飛行機に乗るために羽田にやって来たら、搭乗便がキャンセルになっていた。すでにチエックインははじまっており、幾人かの乗客はすでに搭乗待合室に入っていたようだった。搭乗機の突然のメカニカルな問題による欠航によって、航空会社のカウンターは大混乱していた。他の航空会社へのエンドースといえば聞こえはいいが、実際はなかば強制的にバスで空港内を端から端まで移動させられ、再度のチェックインのためにバスを降りまたバスに乗りを繰り替えしていたために、出発は一時間ほど遅れてしまったのだった。団体の観光客と思われる人々が、口々に、そして聞こえよがしに航空会社の対応への不平を口にし、しばらくの間、殺気だった雰囲気が時間を支配していた。しかし、僕はというと、そのトラブルをひとり楽しんでいたのである。2003年の5月にも同じような経験をしていたからだ。それはニューヨークのJ.F.ケネディ空港でのこと。金曜日の夜、マンハッタンのジャズクラブ”Jazz Standard”での小曽根真The Trioのライブを聴き、翌朝帰国のために空港に到着すると、搭乗便がやはりキャンセルになっていた。その時の旅はというと、金曜の夕方にニューヨークに着き、その夜のライブを聴き、土曜日の午前中にニューヨークを離れるという強行スケジュールだったので、それを知った航空会社の職員が、これ幸いと気の毒がって、マンハッタンのホテルを準備するから翌日の便に振り替えるようにすすめてきたのだった。僕もしばし考えた。正直に言えば、もう一泊して土曜日のライブを聴いてゆきたかった。しかし、日曜日に帰国しておかないと、月曜日の仕事に穴をあけることになる。それが絶対に許されぬというわけではなかったが、しかし、一度仕事に穴を開けてしまうと、次のまたとないチャンス、それは小曽根さんにとっての、そしてつまりは僕たちファンにとっての、エポックメイキングなライブやコンサートがブッキングされた時に、僕自身が聴きに行くことをためらうことになってしまう。そのことが怖くて、その日は無理矢理他社便にエンドースしてもらって帰国したのだった。前夜のライブはほんとうにすばらしかった。ニューヨークの小曽根真は輝いていた。はるばるニューヨークまで来たかいがあったと心から思ったのだった。その日以来、僕にとって、搭乗便のキャンセルは、かけがえのないすばらしい音楽・演奏が聴けることの表象となったのであり、縁起が悪いものという文字通りの意味でのジンクスを、熱狂へと転換する方程式となったのである。そして、今回の宮崎旅行では、既にして行きの便がキャンセルとなった。それはとりもなおさず、これから宮崎で聴く小曽根さんのモーツアルトが、以前にも増してすばらしいものであることを約束してくれたようなものだった。僕だけにしかわからない遠征旅行のフォーミュラがささやいた甘美な預言は、もうその日の夕方には現実のものとなった。しかしその現実は、預言をはるかに超えて荘厳なものだったのである。

40代の問題

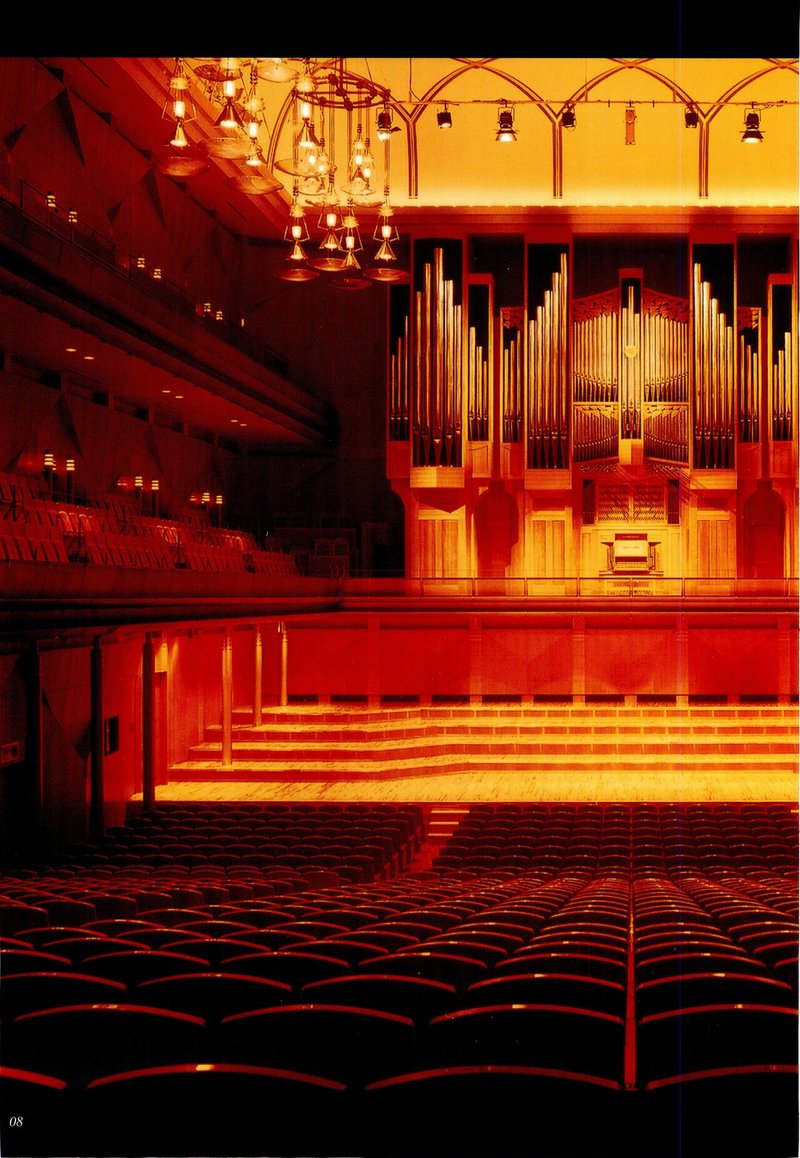

今年で第11回を迎える宮崎国際音楽祭は、総合プロデューサーであるバイオリニスト徳永二男氏のもと、指揮者シャルル・デュトワ氏をアーティスティック・ディレクターにいただく。そのメイン会場となる宮崎県立芸術劇場は、宮崎市の中心部から少し離れた総合文化公園の中にあった。県立美術館や県立図書館と連なるように造形された美しい建物である。1996年の音楽祭創設の際、音楽的な、そして精神的なとしてシンボルとしてこの音楽祭に深くかかわった故アイザック・スターン氏を顕彰するために、メインホールは「アイザックスターンホール」と命名されている。ウィーンの「ムジークフェラインザール」をモデルにした形式で、「シューボックスタイプ」と呼ばれる。要するに、靴箱のような長方形のホールの底辺に客席があり、二層に吊られたコの字型の桟敷席が低いステージを見下ろす形式なのである。宮崎県産のケヤキやミズメザクラを多用した快適な空間の正面には、壮麗なパイプオルガンがそびえ立ち美しい中に適切な緊張感を与えていた。もちろん、今日のコンサートもこのホールで演奏されるのである。この日のプログラムを示しておこう。

演奏会4「3つのメモリアル」

1 シューマン 「マンフレッド」序曲 op.115

2 モーツアルト ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調「ジュノム」K.271

3 ショスタコービッチ 交響曲第10番 ホ短調 op.93

この三曲である。

宮崎国際音楽祭管弦楽団は、この音楽祭のために特別に編成されたもので、例えばバイオリンの漆原朝子・啓子姉妹などソリストとしても活躍中のトップレベルの音楽家たちと、海外から招聘されたUSBヴェルビエ・フェスティバル・オーケストラの若き音楽家たち、そして桐朋音楽大学に在学中の学生からなる講習生などからなる混成オーケストラである。わずか二日間のリハーサルを経て、すでに前日、同じアイザックスターホールでドビュッシー、ストラヴィンスキー、そしてラヴェルを演奏して、オーディエンスから喝采と賞賛とを浴びていた。その完成度と音楽性の高さは、マエストロ・シャルル・デュトワをして、このメンバーでツアーに出て、各地の音楽ファンにそのすばらしさを知らしめたいと言わせたほどである。小曽根さん自身、前日のコンサートを聴いてすっかり彼らの演奏に魅了され、音の美しさにノックアウトされたと言う。小曽根さんのピアノとの、極めて高いレヴェルでの対話、コラボレーションが期待される所以なのである。

開演前、幸運なことに、僕たちはゲネプロを終えたばかりの小曽根さんにお話を伺うことができた。Tシャツでさっそうと僕たちの現れた小曽根さんは、まずオーケストラの音の美しさを指摘し、是非今日の演奏を楽しみにしていてほしいと語った。もちろん、いつものように「ピアニストはへぼやけどな」とつけ加えるのを忘れなかったのであるけれど…。僕たちの話題は、自然に前週に東京フォーラムで行われた「ジュノム」の演奏と、その後、小曽根さんがこのフォーラムに書き込んだメッセージに及んだ。「ジュノム」のすばらしい演奏ののちに、小曽根さんがなぜか内向し、自分と向き合わざるおえなくなったと語ったあの言葉についてである。小曽根さんは、問いに直接答えずに、新たに僕たちに次のようなエピソードを語ってくれた。昨年の暮れ、ブルーノート東京でミンガスビックバンドの公演があったとき、小曽根さんか彼らの音楽を聴きにでかけ、バークリー音楽大学での同級生であるトロンボーン奏者Ku-umba Frank Lacyに再会した。小曽根さんは彼に、「最近、音楽を演奏していても昔のようにわくわくしないし、楽しくない。それはどうしてなんだろう?」と問いかけたのだそうだ。それに対するFrank Lacyの応えはこうだった。「それはね、まこと、40代特有の問題なんだよ。40代の音楽家の誰もが向き合う問題。音楽の問題じゃないね。君自身の心の問題なんだ」と。もっと若かったころは、新しい和音を弾くたびに感動していた。こんな美しい和音もある。こんな不協和音もある。これはどうだ。これは新しい。このように音のパレットがどんどん増えて行くことが楽しくてしかたがなかった時期があった。でも、今は、その無限に存在するように思われた和音のほとんどを知っており、自分の音のカタログの中にすべてがあるように感じられる。どんなに工夫しても、すべてどこかで聴いた音。そのようにして、自分の作る音に、音楽に、感動できない自分を発見し愕然としてしまった。「音のパレットを広げたことだけで満足してしまうミュージシャンはいくらでもいるよね。僕も、そうならないとは限らなかったと思う。でも、先週『ジュノム』を弾いて、確かに次の次元というか、次のレベルがはっきり見えたような気がするんだ。それは、音のパレットを広げることではなくて、自分が弾くひとつひとつの音の深さ、美しさをどこまでも追求すること…ひとつひとつの音の深さに連れていってもらえる世界に自分が行ってみること…これからの僕はその課題に向き合わなければならないと、『ジュノム』の演奏を通じて理解したんだ。」と小曽根さんは言う。他ならぬ僕自身も40代だから、自分の仕事や生き方の中での40代の問題はよくわかる、というか、とても身につまされる問題だ。しかし、小曽根さんのような天才的な音楽家が、僕たちと同じようにもがき苦しんでいたとは、想像だにしなかったことだった。クリエーションのレベルが違うから、小曽根さんと自分を比較したり、同一化するつもりは毛頭ない。だがしかし、小曽根さんの創り出すものが確かに「僕らの音楽」であることはわかる。「僕らの音楽」「僕らの時代の音楽」「僕らの地球の音楽」「僕らの命の源にふれる音楽」。話を聞いて、モーツアルトが、現代に生まれ変わるとしたら、やはり小曽根真という存在を媒介としてしかありえないと僕は確信していた。30代でこの世を去ったモーツアルトには、40代の問題などなかっただろう。でも、生きながらえていたら、きっと同じ問題に向き合っていたはずだ。モーツアルトを失われた生涯を生き直す小曽根真が僕の目の前で動きつづけている、そしてあまりにも率直に自らの思いを僕たちに語ってくれることに僕は深く感動していた。小曽根真の「ジュノム」はその個性的なカデンッアだけが見せ場ではない。ファーストノートかラストノードまでのひとつひとつの音が、命がけのドラマなのだ。

シンクロニシティ

開演15分前、ほぼ満員になったホールに、出演者のプレトークが奢られた。橋本邦彦さんの洒脱な司会と翻訳によって、まずマエストロ・デュトワが、シューマンとショスタコービッチの楽曲について解説した。すぐれた交響楽は、ベートーベンやブラームス以外にもたくさんあるので、そのすばらしさを多くの人々に知らせたいという、彼の情熱が言葉の端々からほとばしった。続いて登場した小曽根さんは、ゲネプロを聴いてとても感動したという橋本さんの問いに答えて、「ジュノム」を演奏楽曲に選んだ理由について話した。小曽根さんは、自分にとっていかにこの曲の二楽章が大切か、そして、この美しいバラードがどれほど深いインスピレーションを自分に与えるかについて、実に楽しそうに語ったのである。もちろん、その後の演奏は、腰が抜けるほど美しかったのであるが…。

やがて、コンサートが始まった。一曲目はシューマンの「マンフレッド」序曲。フルオーケストラで演奏されるこの曲は、金管楽器を中心にゴングやシロフォンの音が印象的用いられる壮大な叙情詩で、ロマン的な色彩が強い。マエストロ・デュトワの華麗なコンダクトによって、オーケストラは一糸乱れぬ演奏を見せ、満員のオーディエンスを魅了した。高い音楽性と技術に裏打ちされた音楽家たちが、マエストロ・デュトワの強い求心力に引き込まれ、美しい音と音の複合体をオーディエンスに投げかけてくる。僕は圧倒的な迫力に息をのんだ。音に気品と厚みとが同時に存在するのだ。

この日のコンサートマスターは、一曲目のシューマンと三曲目のショスタコービッチを、徳永二男さん、二曲目のモーツアルトを、三浦章宏さんがつとめる。モーツアルトは、他の二曲に対してオーケストラが小編成であること、そして、三浦章宏さんが東京フィルハーモニーオーケストラのコンサートマスターとして、既に一度小曽根さんとモーツアルトを演奏したことがある経験がかわれたということだろう。

そして、いよいよ二曲目。モーツアルト作曲、ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調「ジュノム」K.271である。ここまで、僕のこの冗長なレポートを辛抱づよく読んできてくださった方々の中には、いよいよ演奏の詳細が聴けると、期待してくださっている方もおられるに違いない。しかし、それはとうてい僕の任ではない。小曽根さんとマエストロ シャルル・デュトワ、そして宮崎国際音楽祭管弦楽団とのコラボレーションは、僕の聴力と言語能力をはるかに超えた、そう神に捧げられた音楽というべきもので、僕の拙い能力で技術論をあげつらったところで、音楽の本質から離れていってしまうだけだからだ。しかし、幸いなことに、まもなくNHKでこの日の演奏が放送されると聞いた。是非、その放送をご覧になって、ご自分の目で、耳で、その日どれほどまでにドラマチックな精神と音との格闘が行われたか、確かめていただきたい。僕自身は、自分の不明を恥じ入るしかないことだ。

ただ、ひとことだけここに印象を記しておくことをお許しいただけるだろうか。この日の小曽根真は、ジャズピアニストでもクラシックピアニストでもなかった。音楽の神の前で、ただひとりピアノで祈りをささげていたピアニストでしかなかった。小曽根さんは、第一楽章の最初の音符の、その深く美しい音色でオーディエンスとオーケストラを魅了し、自ら音を奏でながら、ホール全体の求心力の中心となった。そして、そのひとつひとつの音を、極めて高いレベルで理解し即座に音で反応するマエストロとオーケストラの感性が呼応し合い、見事な音楽的イメージを構築していったのである。モーツアルトが楽譜に書いた音、それは、小さな装飾音に至るまで美しくこの世に呼び戻され、管弦楽の音色と混じり合った。そして、あの特徴的なカデンツァでさえも、それはもはやジャズピアニストのそれではなく、かといってクラシックピアニストのそれでもない、むしろメロディやリズムの多様性については禁欲しながら、純粋な音と音との絡み合いからインスピレーションを得て、まさに即興で音楽が演奏されている、つまりはそこで音楽が生まれているその瞬間を目の当たりにするというレアリテが、僕たちを深い感動に導いた。とりわけ、あの小曽根さん自身が、重要だと語った第二楽章の美しさを、僕は生涯わすれることはないだろう。僕には、とてもゆっくりした、今まで聴いたこともないゆっくりしたテンポで音が刻まれていたように感じたのだが、終演後小曽根さんに伺ったところ、特に今日の演奏でテンポを遅くしたつもりはないと言う。つまりそれは、僕がそう感じたということなのであって、第二楽章が極めてエモーショナルな演奏であったということの証拠になるだろう。小曽根真がジャズピアニストとしての「我」を捨てたから、この演奏が可能になったのではない。「クラシックピアニスト」にジャンルを移行したわけでもない。小曽根さんは、ある意味で、もっともニュートラルな位置に身を置き、自分の内面を深く掘り見つめることで、同時に音楽に向かってすべてをゆだね自己を全開にしてゆくという、すさまじい精神のドラマを僕たちにつつみかくさず見せてくれたのだと思う。それは、マエストロにとっても、オーケストラの楽団員にとっても、感動的なことであったと思う。さすがに、第三楽章のカデンツァで小曽根さんがピアノの胎内に腕を差し入れ、弦を指でたたきはじめた時には、驚きをかくせなかった彼らであったのだけれども…。

オーディエンスのわれるような拍手とブラボーの歓呼に応えて、カーテンコールに応じる小曽根さんの姿は輝いていた。小曽根さんは、マエストロとオーケストラの人々に向かって指をたててガッツポーズを見せ、満面の笑みで再度オーディエンスのオベーションに応えたのである。ブラボー!ブラボー!僕はなぜか泣けてきて、小曽根さんの姿がゆがんで見えた。

やがて、小曽根さんはピアノに座って、演奏を始める。ジャズ特有のストライド奏法でのニューオリンズジャズか、ラグタイムのアンコールらしかった。でも何という曲なのだろう…と思っていると、それこそオーディエンスもオーケストラの楽団員もほぼ同時にそれに気づいて隣の人と顔を見合わせ微笑む。すかさず、ステージの上では、コンサートマスターの三浦さんがオーケストラに指示をして弓を弦におろして全員が演奏に加わる。そう、それは第三楽章のカデンツァの最後部の再現であったのだった。マエストロ抜きの二度目のフィナーレは、笑顔の中でのブラボー。オーケストラの誰にも告げられていなかった小曽根さんの悪戯は、すべての人々へのうれしいサプライズプレゼントとなったのである。

三曲目に演奏されたショスタコービッチの交響曲第10番 ホ短調 op.93は、フルオーケストラで、なおかつ四楽章もある大曲であるが、全身全霊をこめたマエストロとオーケストラの情感溢れる演奏で、この20世紀最大の交響楽作者の壮麗な音楽を心ゆくまで堪能することができた。この日の全三曲は、ほんとうにすばらしいプログラムであったと思う。マエストロ シャルル・デュトワと宮崎国際音楽祭管弦楽団のみなさんに、心からの讃美と感謝を申しあげたい。

さて、終演後、僕と金さんの宿泊組は、シーガイア・リゾートで開かれた宮崎タキシード倶楽部主催の「交流パーディ」(有料)に参加した。これは、文字通り、オーディエンスと演奏家たちの交流を目指した特別企画で、驚いたことに、オーディエンスと音楽家が自動的に同じテーブルに着くように仕組まれているのである。もし望むなら(そして勇気があるなら)マエストロと歓談しながらワインを楽しむこともできるのである。もちろん、小曽根さんも参加された。事情を全く知らない僕たちは、なぜか最前列に陣取り、USBヴェルビエ・フェスティバル・オーケストラの若き音楽家たち、そして桐朋音楽大学に在学中の学生からなる講習生たちの弦楽四重奏を心ゆくまで堪能したのである。怖い者知らずとはこのことである。僕たちと同じテーブルには、この日のプレトークの司会をした橋本邦彦さんがいらっしゃった。橋本さんは、5月6日に宮崎市内の特設ステージで行われたストリート演奏会で演奏されたストラヴィンスキーのバレエ音楽「兵士の物語」の翻訳と語りを担当された方であり、デュトワ氏の通訳もなさっていた。ミュージカルの翻訳で有名で、ここ数年上演されるバーンスタインやソンドハイムなどのミュージカルのほとんどを翻訳されており、宮本亜門さんとのコラボレーションも多い。(ちなみに次回作はスティーブン・ソンドハイムの「スイニードッド」で、なんと大竹しのぶさんと市村正親の主演!大竹さんはミュージカル初主演である。)その橋本さんから、お話を伺うことができた。橋本さんは、ゲネプロで小曽根さんのピアノを聴いて、まず音の美しさに心奪われたという。それは、ひとつの音だけでわかるほどのもので、多くのピアニストの中でもわずかな天才にしか許されていない才能だと語ってくれた。そして、ゲネプロのカデンツァと本番のそれとは全く違っていたけれど、どちらもすばらしかった。ほんとうに心躍る楽しい演奏だと絶賛した。そして、モーツアルトも聴きたいけれども、今度は是非バースタインの「不安の時代」を聴きたい、これは今絶対に小曽根さんでなければ弾けない曲だろうと熱望されたのだった。僕は、そのお気持ちを是非小曽根さんにお伝えしますと橋本さんに約束したのだった。そのあと、二十数年に渡る橋本さんとバーンスタインとの交友について、楽しくお話を伺った。バーンスタインとカラヤンとの確執や、知られざるカルロス・クライバーとの友情、そしてこどもたちへの音楽教育への情熱など、話題はつきることなく続いたのであった。その中で、ひとつだけ印象深かった話をここに記して、このレポートを終わりにしたい。橋本さんは言う。バースタインほど記憶のいい音楽家はいなかった。一度聴いたほとんどの音楽を覚えていた。彼はとてもさびしがりやで、パーティーが大好きだったのだが、そのたびにピアノの前にすわり、ジャズのスタンダードを弾いた。歌詞も完全に覚えており、しばしば替え歌を歌うほどだった。ラテンの音楽、とりわけ中南米の音楽にも興味があって、だから「ウエストサイドストーリー」が出来上がったのだ。ただ、彼には悩みがあった。それは彼があまりにも音楽を記憶していたから、自分が新しい曲を作曲するときに、すべて今まで聴いた何かの曲、誰かの曲に似ていると感じ、亡くなるまで本気で苦しんでいた。20世紀、そして21世紀に新しい音楽を作ろうとしたら、もしそのコンポーザーが恥知らずでなかったら、この問題・苦悩に立ち向かわざるをえない。それは、しかし、天才ならではの悩みなのだけれどね…。僕は、今回の宮崎への旅のはじめと終わりに、ふたつのとてもすばらしい言葉を聞けたと思っている。それは、小曽根さんの「40代特有の問題」に関する言葉と、バーンスタインの「記憶力と創造性」に関する言葉であり、このふたつは確実にリンクしているように思われたからだ。無数の音のパレットと無数のメロディラインを自覚してで、小曽根さんは21世紀のコンポーザー、そして演奏家としてこれからも生きてゆくことになる。だが、この先新たに天才ゆえの悩みと限界を抱え込むにしても、決して小曽根さんは孤独ではないと感じた。僕の中でのシンクロニシティが、なぜかそれを確信させたのだ。これから、小曽根真はもっともっとおもしろくなるぞ…そう信じて疑わない僕なのである。

帰りの飛行機はもちろんオンタイムで飛んだ。空港までのタクシーの中で、ゴルフ好きの運転手さんと、毎年ダンロップフェニックストーナメントにやって来るタイガー・ウッズのことについて話した。あの若きゴルフの天才は、自分の限界をどう考えているのだろう…長いスランプの後奇跡の復活をした彼の言葉も、いつか聞いて見たいと僕は思った。今回の宮崎遠征は、僕の中に新たなフォーミュラをつくりあげたようだ。やはり、搭乗機のキャンセルは、心ゆくまで楽しむものだったのである。(了)

小曽根真さんからのメッセージ

僕の書いた宮崎国際音楽祭のレポートに対して、小曽根真さんからメッセージをいただいた。(小曽根真オフィシャルサイトのBBSにて)僕の文章を過分に誉めていただいているので気恥ずかしい限りなのだが、アーティストとオーディエンスの真摯で濃密な交流が、インターネットを通じてこのように可能なのだという、ひとつの例証として、転載し紹介させていただきたい。2000年、僕が40歳になった年の秋に、僕は小曽根真というピアニストに決定的に出会ってしまった。そして、いつのまにか、小曽根さんの「おっかけ」となり、その演奏を聴いた感動をライブレポートに残すようになっていったのである。僕はプロではないので、客観的な叙述には全くこだわっていない。やはり、僕が小曽根さんという天才的なミュージシャンと同時代を生きた記録・日記というものに近いだろうと思っている。是非みなさんもにも、小曽根さんの音楽を聴いていただきたいし、小曽根真という特別にチャーミングな人に出会っていただきたいと念願している。

小曽根さんのメッセージ

このレポートに書いて頂いた人間なのに、その文章を読んで心から感動いたしました。 Shiolly ちゃんが書かれてた言葉をそのまま使わせて頂きますが、このMid さんの文章を読んで感じた事が大きすぎて言葉にできません。 自分の音楽の事、とても大切ですが、それ以上にその音楽を通しての皆さんの感じているドラマ、歓びが mid さんの文章から溢れ出ていました。こんなに凄いエネルギーのExchange がパフォーマーとオーディエンスの中にあったんだと言う事を目の当たりにしました。まるで自分が会場に居て自分の演奏を聴いているかの様な感覚に包まれました。

このmid さんの素晴らしい文章を読んでもう一つ実感した事。それは演奏する人間の感性はよくフォーカスされますが、実はリスナーの感性はアーティストのそれと同じ位大切なものだと言う事です。よく考えてみると当たり前かも知れませんが、矢張り出す方と取り入れる方の感性の周波数、深さが一致しないとなかなか良いコミュニケーションは生まれないと言う事ですよね。 そしてステージと客席の間でそんなに濃厚なコミュニケーションが存在していた、というのをmidさんの文章を読んで実感し、感動致しました。 わざわざ遠い宮崎まで来て頂いて良かった!と言える出来のコンサートになって本当に良かったです。 これだけは、本番1分前迄「今日は最高の気分」と思っていても過ぎの瞬間どうなるかわからないので、あの宮崎ではいっぱい音楽の神様に助けて頂く事が出来ました。

mid さん、素晴らしい文章をありがとうございました。

小曽根 真

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?