悠久のローヌ河を見つめて15/唐突に始まった十字軍熱

通関税と距離に阻まれて、ローヌ川流域のワインは城塞都市リヨンより北へ渡ることが殆どなかった。ブルゴーニュ公国もパリに拠点を置くフランク王国も、取引されるワインはソーヌ川のもの、あるいはロアール川のものが大半だった。これは地中海沿岸ラングドック・ルションも同様で、代々のフランク王は同地が自らのものになると、産業としてのワイン作りを大いに奨励し、そのマーケットとしてのパリを示していたが、どれも上手く行かなかった。

相変わらずフランスにおいてラングドック・ルションは「無名な安ワイン」に終始していた。

もちろん現代は違う。フランス国内で消費されているワインの2/3は同地のものである。しかしその「春の時代」が訪れるには、鉄路と云うロジスティックの登場を待たなければならない。

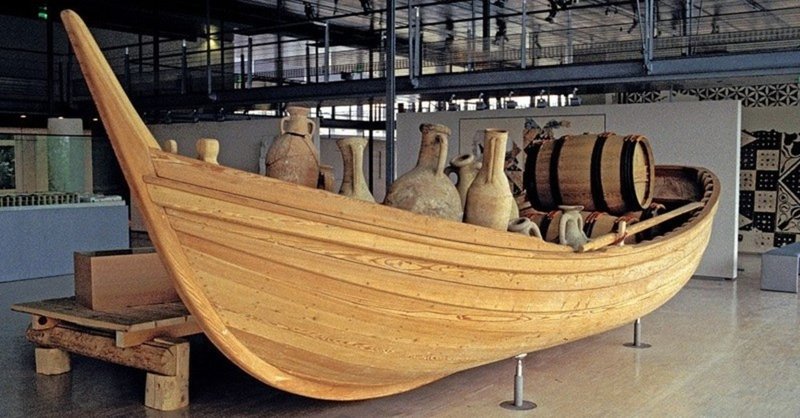

では。ローヌ川流域/ラングドック・ルションで生産されたワインのマーケットは、何処にあったのか?イタリア半島内の各商業都市である。ラングドック・ルションのワインは、ナルボンヌ/マルセイユの港からイタリア半島に点在する商業都市へ運ばれていた。同じくローヌ川のワインは、川を南下しアルルの港へ集約すると、ここから運河を抜けて運ばれていた。

運んだのはミラノ、フィレンツェ、ヴェネツィアの商人たちである。

彼らは当初レバントの貿易で利益を上げていた。しかしそれがオスマン帝国の台頭によって難しくなると、商売の相手をヨーロッパ大陸内部へシフトさせていたのだ。しかしその取扱い量はやはり微々たるものだった。ところが最初の千年紀の終わり、唐突に十字軍熱が吹き荒れるのと、事態は一変した。

第一回目の十字軍については、イタリア商業都市の商人たちは醒めていた。フランスの森の奥からやってくる連中のために船や食糧を提供するだけに終始した。しかしその戦利品の巨大さに気付くと、第二回目からは積極的にその簒奪に参加した。巨大な船団を組み、戦争のための資材の提供と、戦利品の運搬に関与したのだ。そして第四回目の十字軍に至っては、ヴェネツィア商人の利益だけの目的で聖地エルサレムではなくコンチタンチノーブルに襲いかかることまでやっている。

十字軍遠征によって、イタリア商人とフランス貴族は密接な関係を作り上げ、以降さまざまな交易が行われるようになった。ルートは二つだった。ひとつは地中海を西へ進み、大西洋へ出て海岸沿いに進み、バルト海からモーゼル川に入り、主要都市に入ると云うもの。もうひとつは、ローヌ川を遡り、要塞都市リヨンに入るというものである。

リヨンは堅牢な司教座都市で、治安的にも理想な街である。このルートを辿ったイタリア商人は先ず此処に拠点を置き、ある者は峠越えをしてセーヌ川へ。ある者はソーヌ川を通ってブルゴーニュ公国へ向かった。いずれも決して簡単な交易ルートではない。

それでもイタリア商人が彼地へ向かったのは、債権の回収のためだった。エルサレムへ簒奪に向かった貴族たちに、フィレンツェやヴェネツィアの商人たちは戦費の立替えてをしていたのである。十字軍を組成した貴族たちは帰路、これらイタリア商人に戦利品で支払いをしたのだが、足りない分の集金については彼らの地まで行くしかなかったのだ。

もちろんその回収は現金ではない。パリを拠点とするフランク王国についてはイングランドからの羊毛など。ブルゴーニュ公国ではフランドル地方の毛織物などである。そしてその帰路、ローヌ川流域でイタリア商人は大量のワインも買った。

こうしたマーケットのために大きな市がリヨン/アヴィニョン/アルルに立つようになっていた。この市でワインを購ったイタリア商人たちは、自分の街へ帰ると教皇や枢機卿/大司祭ら、貴族たちにコレを売っていたのだ。

なぜローマの神父たちは、それほどまでローヌワインに熱狂したか?

それはアヴィニョン捕囚が有ったからだ。

フランス人教皇らによって、強引に実行されたアヴィニョンへの教皇座の移動(1309-1377)は、たしかに短期間ではあったが、この時に彼らは熱心なローヌワインの信奉者になっていたのである。神父たちは、粗雑な甘いだけのイタリアワインを嫌い、良質な品の良いローヌワインを好んだ。そしてそのローヌワイン熱は、貴族たちにも広がり、豪商たちの間にも広がり、裕福な人々の食卓には必ずローヌワインが置かれるようになっていた。

高級ワインとして、充分搬送費が織り込める商品としてローヌワインは地位を確保していたのだ。産地はシャトーヌフ・デ・パプ、ジコンダスなど、アヴィニョン周辺のものが中心だった。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました