Ⅱ-Ⅴ-Ⅰの発見

音楽は、音と音の間の緊張感を紡ぐことである。

和音として最も安定している三度ずつの重ね合わせ、たとえばC、ド・ミ・ソが安定して聞こえるのは、この三つの音が倍音関係に有るからだ。弦楽器で検証してみよう。ある長さの弦を鳴らし、その真ん中を押さえて弾くと、丁度オクターブ上の同じ音が出る。ギターでやってみると判る。その半分にした弦の半分の音のところを押さえて弾くと、5度上の音が出てくる。最初の音がドだとすると、ソだ。そして、またこれを半分にすると2オクターブ上のドが出てきて、これをまた半分にするとミの音が出てくる。それで、ドミソがひと揃い出る。同じことを繰り返すと、実はドレミファソラシドのなかの音全て12個が出てくるのだ。これをピタゴラス音階と言っている。

ピタゴラスが発見したと云われており、彼はこれを基に「秘数教団」という怪しげな秘密結社を作っていたことは余談。

音と音の親和性は、この倍音関係の中で如何に基の音に近いかで成り立っている。遠ければ遠いほど緊張感として現れてくるのである。

さて。ストリーヴィルの娼家で専業音楽家になった連中が、簡略化/シンボル化したコードネームという概念を編み出した時。つぎにくる定義付けは、これを如何に横関係で繋いでいくかということだった。つまりコード進行の定型化である。

実はこれはそれほど難しくなかった。

和音は5度上か、5度下に進行するのが、一番安定して進行することが判っていたからだ。Cならば、上のGへ。あるいは下のFへ、である。この5度進行は次々と繰り返すと、12個の和音全てが繋がり、最終的に最初の音に戻ってくる。このことは判っていた。もちろん黒人楽隊は知らなかったが。

しかし、コードネームとしてクラスター化してみると、とんでもないことに気づいた。和音は、調性に関係なく定型だという"あたりまえ"な事実だ。つまりハ長調でもイ短調でも、ト長調でも、譜面に書かれる時は同じだと云う事。ドミソを表すCは、どの調性でもCとして表すことが出来るということだ。このことは譜面をコードで表すということを著しく促した。調性に関係なく自由に、いつも同じアルファベットで示した和音の重なりを使って和音進行を指定し駆使できるということである。これに気付いたことで、コード進行という考え方は、急速に進化した。

その中でⅡ-Ⅴ-Ⅰが発見されたのだ。

前述したように、最初に示された和音が進行していく時、5度上か5度下に進行していくのが一番安定している。Cで表されるドミソならば、Gあるいはfに進行するのが一番安定する。そのときCとGの間に、Gの上部分に現れる和音が、先行和音として親和性が高いことが発見された。親和性が高く緊張感も程よい。

具体的に書くと・・Gの和音はソシレ、そしてその上に乗るファラドである。このレファラドがⅡm7つまりDm7。CからG7に移動するとき、間にDm7を挟むことで、よりソフティケーションされることが発見されたのである。これがツゥファイブワンⅡ-Ⅴ-Ⅰ(2-5-1)である。

2-5-1の発見は、楽曲の構造を急速に進化させた。曲内の調性を一時的に変化させて緊張感を生みだすという技法が生み出されたのである。2-5-1をさまざまに組み合わせるという考え方である。

これがコードネームを駆使して作られる音楽を、急速に表情豊かなものへ進化させたのである。

一番、それを育てたのは、20世紀に入ってのポピュラー音楽の作曲家たちだった。コール・ポーター、ガーシュイン、オスカー・ハーマースタインたちである。彼らはこの2-5-1の可能性の中で音楽を紡いだのだ。

あたかもJS・バッハが平均律に出会って、その音楽的可能性に震えてインベンション(発見)という楽曲を描いたように。その音楽的平原の広さの中で自由に大らかに羽ばたいたモーツアルトのように。彼らは2-5-1の世界で、文字通り無数の名曲を次から次に生み出したのである。

こうした20世紀音楽の原初が、実はニューオリンズの売春窟ストリーヴィルで萌芽したということ。これはとても興味深い話だと僕は考える。

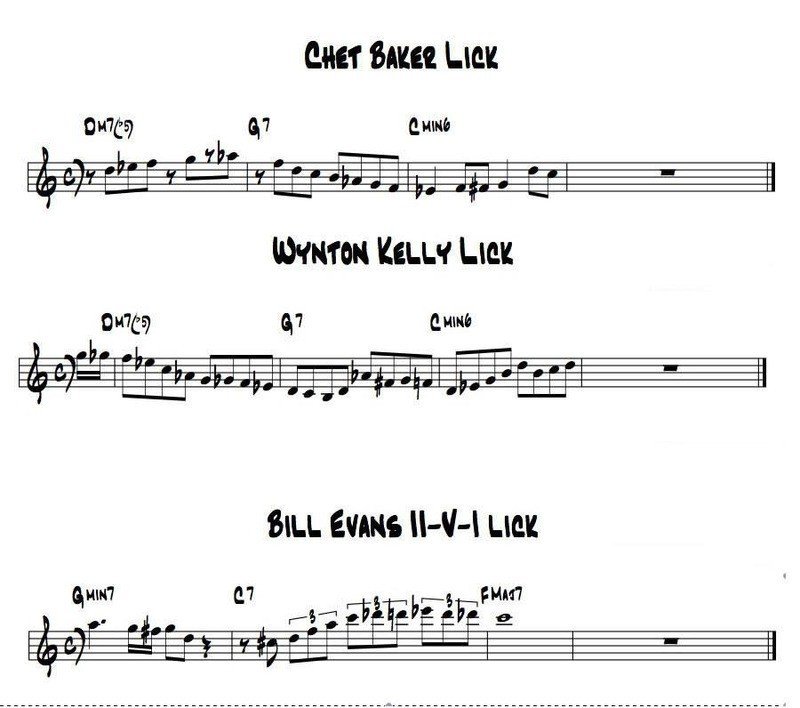

ちなみに。添付した譜面は2-5-1上でジャズマンがどのようなフレーズを紡いだかという参照である。同じく添えたのは、Dm7→G7→Cという進行を、ジャズマンがどのような和音の群として描くかの具体例を示してみた。もしお近くにキーボードがあれば是非奏でてみてください。

●まとめ読みはamazonでどうぞ

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました