No.232 高橋竹山・初代 / 津軽三味線、衝撃の一音

No.232 高橋竹山・初代 / 津軽三味線、衝撃の一音

「ビイィーン」津軽三味線、衝撃の一音だった。「違う!まるで違う!」静寂のホールの中、思わず声を上げそうだった。

特に民謡が好きだったわけでもなく、長歌や歌舞伎に親しんできたわけでもなかった。僕が津軽三味線の音色に惹かれたきっかけは、1973年公開の映画「津軽じょんがら節」だった。斎藤耕一監督、中島丈博脚本、江波杏子、織田あきら、中川三穂子がメインキャストを務め、西村晃、佐藤英夫、寺田農らが脇を固めたこの映画は、キネマ旬報日本映画作品部門で第1位を獲得した。

訳があり故郷の津軽に戻ってきた江波杏子と、彼女の若い愛人織田あきら、盲目の少女中川三穂子たちの周辺に起こる出来事を描いた「津軽じょんがら節」は、僕の大好きな映画の一本とはならなかったが、映画の中に挿入されている瞽女(ごぜ)の怨念が迫るような斎藤真一の絵と、映画冒頭、津軽の荒れる海原を背景に流れる津軽三味線の音色には心を掴まれた。

映画のパンフレットを見ると、三味線演奏者には、高橋竹山、若美家五郎、鳴海重光、白川軍八郎、海童道宗祖の名前が連なっていた。映画を観て翌週くらいに池袋のレコード店で、白川軍八郎・高橋竹山・木田林松栄・三橋美智也、4人の奏者の「津軽三味線名人集(キングレコード)」を購入し、当時の僕の宝物の一つだった安物のレコードプレーヤーの上に乗せ、映画音楽や、洋楽ポップスと同じように、回るLP盤の上に慎重にレコード針を落とした。

プレイヤー内蔵の小さなスピーカーから流れてくる音の波は、映画館の音の響きに及ぶはずもなかったが、それでも、洋楽が海の向こうの風景を運んできてくれるような感触と同じように、身近にありながらも触れてこなかった世界が親しい友となっていく成り行きが嬉しかった。和服に袴姿で、大きめな津軽三味線を抱える演奏者の姿はぼんやりと思い浮かぶも、奏者の顔の造形が結ぶはずもなかった。

note記事で度々触れてきたように、インターネットの登場まで、情報の収集は限られていた。映画「津軽じょんがら節」や、キングレコードからの企画盤の好評の影響もあったのだろう、渋谷公園通りにあった小劇場「ジァンジァン(1969年開館、2000年閉館)」で、1973年、高橋竹山(初代)の単独公演があり、その後、民音主催などでもコンサートが度々催され、朝日・読売新聞などの全国紙の文化欄などが、高橋竹山の姿と経歴などを紹介した。

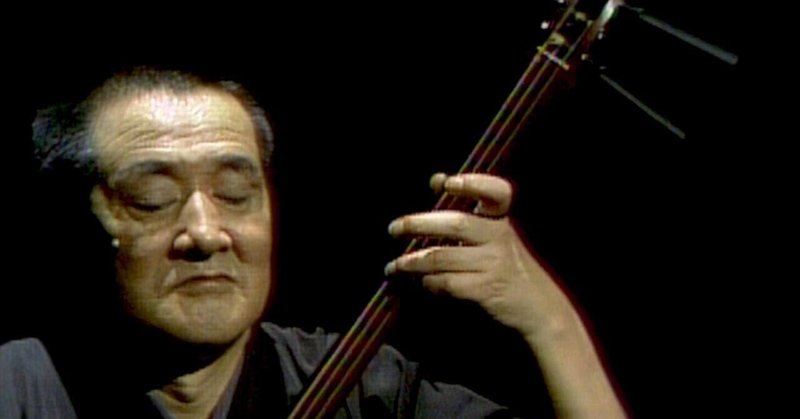

視覚の不自由さと津軽の風雪に耐えてきたような太い眉と造作の大きい鼻と口、意志の強さを感じさせる顔の輪郭、高橋竹山の風貌が世間に知られ、津軽三味線の音色と竹山の温かい語り口が若者たちの心を捉え「ジァンジァン」での公演の時には、長蛇の列を成すほどの人気となっていった。

酒屋商売を営んでいた関係で、定休日の水曜日以外に開催される催し物には足を運びづらく、高橋竹山の津軽三味線の響きを直接味わう機会にも恵まれず時は流れた。そして、今から40数年前、竹山の名前が社会に浸透した頃、おそらく1980年前後のことだ。(今回の記事を書くにあたり、官公庁・音楽事務所などに問い合わせをしたが、正確な日時は現在までに確認できず)

高橋竹山とその弟子高橋竹与(現・二代目高橋竹山・女性です)の公演が、僕の自宅から徒歩圏内、最寄駅東武東上線「大山」、板橋区立文化会館大ホールで催された。隣には連れ合いの由理くんが、ご近所さんの鈴木夫妻がその隣に座り開演を待っていた。由理くんに「ちょっと寒くない?」と声をかけた記憶が残っているので、本州の北端の地に産まれた津軽三味線の公演には相応しい冬の某日であったか。

幕が上がる。弟子の高橋竹与が一人、背筋を伸ばし座っている。彼女の視線は、正面後方を見据えるさまになる。膝に三味線の胴を乗せ、左手で棹を支え、右手にはバチが握られている。前置きもなく、右手のバチが弦を弾く。綺麗な音がホールに行き渡る。音が重なり紡がれていく。

最初の一曲が終わり、竹与がやや緊張気味に頭を軽く下げ、ほっとしたように和かな顔を見せる。軽く挨拶をしたあと、独奏が二曲続く。やはりプロの演奏だな、音が綺麗で滑らかだ。うまい。高齢となり、弟子を取らないと言う竹山の元に、竹与が押しかけ弟子として出向いたと言う話は何かの記事で読んでいた。そんな覚悟を感じさせた独奏の後に、竹与が舞台袖に動いた。

竹与は、左手に尺八を持った竹山の右手をひいて、舞台中央に戻った。二人は並んで座り、竹山は「どもども、ようごぞ〜」と、南部弁のアクセントで聴衆に語りかけた。竹山の穏やかな表情と、師を見守る竹与の温かい眼差しが印象に残っている。

竹与の三味線に竹山の尺八の演奏が重なる曲が終わり、竹与が舞台袖に下がる。竹山は津軽三味線を手にとり、糸巻きを調整する。軽く肩を揺らし、右手のバチで弦を叩くように弾く。

「ビイィーン」衝撃の一音だった。「違う!まるで違う!竹与と同じ津軽三味線なのか!」誠実さが滲み出ている竹与に申し訳のない感覚が襲ってきた。どの芸能でも、どの芸術でも、どの分野でも「うまい・巧さを感じさせる」人はたくさんいるが、「すごい・凄さを感じさせる」人は少ない。常日頃「凄さ」を観たいと思い、いろいろな分野に触れ、足を運ぶ。年に一度あるかないかが、僕の中の肌感覚だ「凄さ」を感じることは。

この日の高橋竹山の津軽三味線の最初の一撃から、公演最後10分に至る即興曲「岩木」まで、終始僕の体の奥深くまで「ドン」と響く「凄さ」で、公演後の冬の空の下の寒さまで吹き飛ばすほどであった。

そして、もう一つの「違う!」があった。家のプレーヤーで聞く音との違いだけではなく、武道館などで開催される大会場ライブで増幅される音との明らかな「違い」がそれであった。高橋竹山の津軽三味線公演が、図らずも、僕の音楽遍歴、クラシックの「サントリーホール」シャンソンの「銀巴里」ジャズの「ブルーノート」などへの「生演奏に触れる世界」への橋渡しとなった。

2年ほど前に書いた記事を大幅に書きかえました。

youtubeで、以前にTV放映された「知ってるつもり・高橋竹山」を見ることができます。興味を持たれた方は視聴をお勧めします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?