シニア世代の喪失感・孤独に思うこと

自分で音声メルマガ作って思ったこと

この間の音声メルマガでさらっと触れて以来、なんとなく、シニア世代のことが気になっていました。この土日になにか書けたらいいなと思っていたので、メモ程度になりますが、記してみます。

音声メルマガで最後の方にちょろっと紹介しましたトピックス覚えていてくれたらうれしいな。

この中で私はこう書きました。

ニュースダイジェストのコーナーです。

「ネットが社会を分断、は不正解、10万人の調査結果が明かす真相」

という、調査結果が話題を呼んでいます。

若者のネット社会は、意外にも、分断されていなくて、むしろ高齢者のネット社会が、分断されているという結果、が出ているようです。

慶応大経済学部教授で計量経済学がご専門の、田中辰雄さんの興味深い解説をぜひ御覧ください。

調査概要と結果データから分かること

なかなか新しい知見が盛り込まれてましたので、ぜひご覧頂きたいのですが、すこしご紹介いたします(以下引用は文章、グラフともにすべて、上記記事より 強調はmikochan)。

分断なら若者という仮説は否定される むしろ中高年の分断が多い

もし、ネットの利用で分断がおこるのなら、ネットをより活用している若い人ほど意見の分断が進んでいるはずである。しかし、事実は全く逆であり、分断が進んでいるのは中高年である。

このことを示すために、まず分断の程度を測定する指標をつくる。10万人に対し「憲法9条改正に賛成か」「夫婦別姓に賛成か」「原発は即時停止すべき」かなど、保守とリベラルで政治的に意見の分かれそうな10の争点について賛成か反対かを尋ねた。賛否は「強く賛成」「賛成」「やや賛成」「どちらでもない」「反対」「やや反対」「強く反対」までの7段階で答えてもらった。

この分断の指標の値を年齢別に示したのが図1である。左から6本のバーは、20代から70代までの分断度合いを示したもので、値は年齢とともに上昇している。政治的に強く意見が分かれているのは中高年であり、分断は若い人よりも中高年の方が進んでいることになる。

私は分析者の調査前の仮説と同じく、とても意外な結果だと思いました。分析者はこう書いています。

考えてみると不思議である。あんなに荒れて極端な意見の飛び交うネットの利用を開始しながら、そしてネットでは自分の意見にあった情報ばかり選択しているなら、ネットを利用する人の意見は偏って過激化しそうなものである。しかし、そうはなっていない。

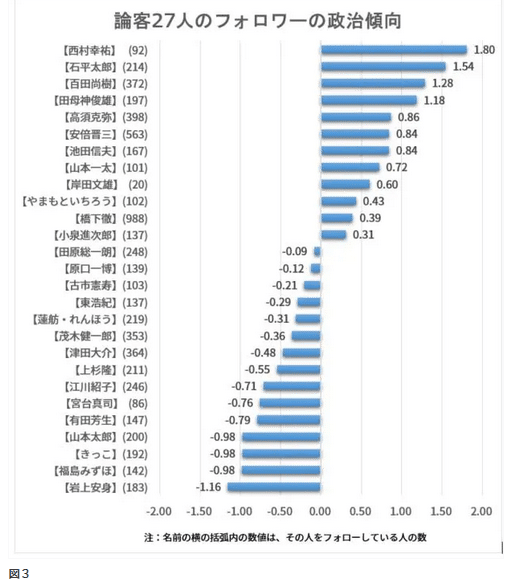

その理由は、意外なことに、人が自分と似た意見の相手を選ぶ「選択的接触」がネットではむしろ少ないからなのである。回答者がツイッターやフェイスブックでどんな人に接しているかを見てみると、そのことが分かる。図3は、ツイッターでフォロワーの多い論客を27人集めたものである。バーの値は、アンケートを基にしたフォロワーの政治傾向を表しており、値が大きいほど保守、リベラルいずれも傾向が強まる。ここで上半分の正の値の論客を保守、下半分のマイナスの値の論客をリベラルとしても、違和感はないだろう。

たとえばその人が保守だとして、図3の論客のうち、接する保守論客が4人、リベラル論客が2人だとすると、総人数6人の中で自分と政治傾向の異なる論客は2人なので、比率は0・333となる。これを10万人の回答者について計算してみると、その平均値は0・389だった。つまり、回答者が接する論客の4割は、自分と政治傾向の異なる人である。

この4割という値は、驚くほど高い。まったく公平に選べば5割であり、それよりわずかに低いだけである。自分と同じ政治傾向の論客ばかりに固める人は、わずかしかいない。たとえば、接する論客の9割が自分と同じ政治傾向であるというような偏った人は、1割以下である。大半の人は自分と政治傾向の異なる人の意見にも十分耳を傾けている。

分析者の結論

考えてみると、選択的接触はリアルの世界でこそ強い。例えば、朝日新聞を購読し「報道ステーション」を見て、週刊金曜日を読めばリベラル寄りの情報が多くなる。一方で、産経新聞をとって「そこまで言って委員会」を見て、月刊Hanadaを読めば保守寄りの情報が多くなる。リアルの場合、情報取得にはコストがかるため、わざわざ自分の意見と異なる情報源に接する人は少ないだろう。これに対しネットでは、コストをかけず簡単に反対意見に接することができ、それゆえネットでは選択的接触の低下が起きたと考えられる。選択的接触が少ないなら、ネットを利用し始めて穏健化が起こり、若い層が分断化されていないのもうなずける。すなわち、ネットは社会を分断しない。

意外なことに、ネットに多く接触している方は、反対意見も自分の情報源として取り入れているというデータが出ています。そうなると、ネット接触が若者に比べて多くない中高年層は、意見が過激化するという結論も出てきます。

高齢者からは、若者が引きこもってネットばかりやっていることで、いわゆる社会的な常識・良識の形成が偏る、と指摘されるケースもあります。しかしこのデータを見る限り、それは逆で、ネットに接触することの多い若者は反対意見にも耳を貸しており、最初の図1にあったように、分断の傾向は中高年層の方がかなり大きくなっています。

このデータは、増加しているとされるシニアネトウヨ増加現象を考える際にも、もしかすると参考になるかもしれません。

以上、簡単なメモでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?