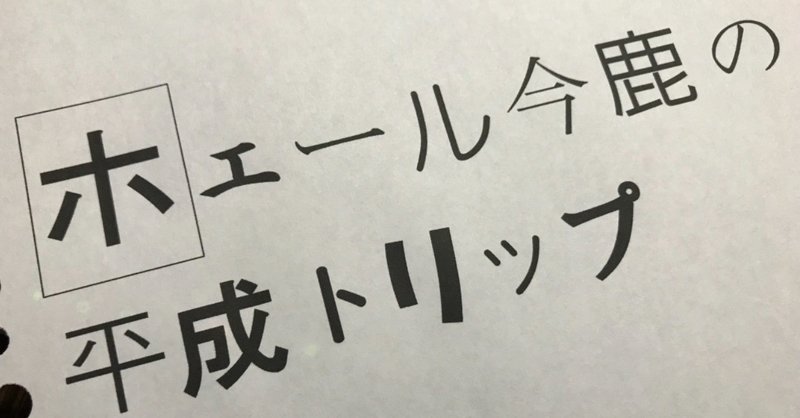

ホエール今鹿の平成トリップ

プロローグ

2019──。

三月の半ば、その数字の並びを見ながら、僕はぼんやりと自分の過去を20歳から19歳へと遡って思い出そうとしていた。けれどその時期のことを思いだそうとして最初に浮かんでくるのは、渋谷のネオンの渦でしかなかったし、そのネオンが19のときのものか20のときのものかもよくわからなかった。無理もない。考えてもみれば、その頃の僕は毎日アルコールの海に溺れていたんだから。

それからぼんやり次の元号のことを考えた。手はマウスに当てられたまま止まっている。パソコンが再起動中なのだ。平成という元号に何の感慨も持っていないので、とうぜん次の元号にも愛着なんか湧かないだろうことはわかっていた。それでも、ぼんやりと気になるのは気になるのだから、それなりに日本人なんだろう。

それにしても、たったの一か月半で新しい時代を迎えるというのに、その元号がいまだにわかってないって、なんだか妙なものだ。心づもりもあるし半年前くらいには教えてくれよという気がする。事務仕事の連中だって困るだろうに。まあ僕は事務仕事のことなんか心配する必要はないんだけどね。

パソコンは相変わらず唸ったまま、しばらく切らずにそのままでお待ちくださいと指示している。そんなに恐れなくても僕には待つ選択以外はないんだけどね。

「シルバラードでキス、知るも知らぬもキス♪」

自分でも無意識のうちに、往年のヒットソングを口ずさんでいた。

どうやら、思っていた以上に昨夜のニュースがショックだったらしい。

電話が鳴った。

一本目の電話は音楽雑誌『ビートルバム』の編集長からだった。来月号に載せる新人バンドのレビューの催促だ。雑談交じりに音はいいが歌詞が最悪なことを伝えた。ひとことで言えばそのバンドのアルバムは「高性能な悪夢」を見せられてるようだった。音楽をシャワーのように消費できる世紀にあって、J-POPは飛躍的に進化を遂げた。それは、前世紀末に築かれたJ-POPの基礎の上に発展していった栄華だが、音の果てしない成熟と、まったくバランスのとれないほど安直な歌詞の同居。これは、まるで科学の力で生み出された奇妙な異種交配の壮絶な失敗現場を目撃させられてるみたいじゃないか。

そのうえ、そのバンドが売れてるという。いやいや嘘だろ…。

「マジな話さ。実際、君が言うほど悪くないよ。冷静なレビューを頼むよ。あそこの社長もプッシュしてるんだからさ」

忖度しろということらしい。まあ忖度は慣れっこだけれども。

まあいいや。全然よくないけど。

わかりました、と答えて電話を切ろうとすると、編集長が言った。

「そういえば、君はホエール今鹿の知り合いだっけ?」

「まあ、知り合いと言えば、知り合いですけど」

「ほとぼりが冷めたら特集組むから、そのときはがっつりインタビューの担当でも頼むよ」

「……気が早いっすよ」

「なに、ドラマ業界はともかく、音楽業界の禊はショートサイズだから、そんな遠い未来の話じゃないさ。考えといてくれ」

こっちの返事も待たずに電話は切れた。

ホエール今鹿が麻薬取締法違反の罪で立件されたのは、昨夜のことだった。

ツイッターのタイムラインでそのニュースが流れてきた時はベタだけど本気でスマホを落としそうになった。それからあの鯨なみの巨体と、いつも締まりのない薄ら笑いを思い出した。人を食ったような空気感。でもなぜか、近くにいる人をみんな味方にしてしまう男だった。かく言う自分も、そんな人間の一人だった。

二本目の電話が鳴ったのはその時だった。

パソコンはまだまだしばらく待てといっている。電話に出るしかなさそうだ。

でも、画面をみて僕は一瞬ためらった。彼女と話すのに適切な声色がどれだったのか、とっさにわからなくなっていたからだ。

ゆっくり通話ボタンを押し、咳払いをしてから、「はい」と出た。

「カシオ、いま私に電話しようと思ってたでしょ」

「ん? ……まあね」

僕の本名は樫之介なんだけど、そんなふうに呼ぶのは死んだ両親くらいだ。マイは昔から樫之介が長いからといって、カシオと呼ぶ。それはそれで電機メーカーの名前みたいでいやなんだけどね。

「子どもの世話はいいのか?」

「いまは寝てるから」

「あ、そう」

マイが電話をかけている場所が何時くらいなのかも僕にはわからなかった。

彼女はドイツにいて、子育てをしている。夫は電力会社の社員。転勤したのは、脱原発を成功させたドイツの電力事情を学習するためだった。単身赴任でいいと主張した夫の意に反してマイが彼についていったのは、いろんな理由があるだろう。きっとその一つには、僕のことも関係していたはずだ。

僕たちは物理的に距離を置く必要があったのだ。たぶん。

「どうせあの件だろ? ホエールの」

「あ、うん。落ち込んでるんじゃないかと思って」

「なんでだよ? しょうがないじゃん。悪いことしたんだから」

「でも、あの頃はみんなやってたこと。そうでしょ?」

「まあね。でも時代は変わった。しょうじき、変わりゆく時代の波にいちばんかっこよく乗って生きてるようにみえたやつが、じつはいちばん変わってなかったことにびっくりしてるけどね」

「ホエールは不器用なのよ」

「かもね。とにかく、僕のことは平気だよ。とりあえず今は何もできることがないし、事態を見守るだけさ」

「そうね。でもなんか不思議だわ。ホエールのせいかしら。今日は朝からずっと昔のことばかり考えてしまうの。カシオもそう?」

そんなの聞くまでもないことじゃないか。でもそうは言わなかった。

「僕はいま締め切り前でそれどころじゃないかな」

「あ、もしかして忙しかった?」

「もしよかったら明日かけ直すよ」

「明日は、ちょっと難しいかな……」

その言い淀み方で、まあだいたい事情は察することができる。どうせ夫だろう。夫に気兼ねしてただ一人の双子の兄に電話するのも憚られるわけだ。どうでもいいや。いやどうでもいいことはないんだけどさ。

「ねえ、ホエールはこれからどうなるの? ヨーロッパに暮らしてるとだんだん日本の感覚が消えていくんだけど、やっぱり相変わらずの謝罪大好き社会なの?」

「もちろん。マスコミはホエールを大悪人のように報じてるし、レコード会社は早くもCD回収に奔走してる。あいつは最近じゃドラマに映画に引っ張りだこだったから、放送中止になる番組もいっぱいあるし撮り直しもあるだろうし、損害賠償は桁違いのものになるって話さ」

「そんなのひどいわ。たかが薬物じゃない? 誰に迷惑をかけたというの? それでずっとうまく仕事だってこなしてたのに。これから法で罰されて罪を償って出てくるなら、何も問題なんかないはずでしょ?」

前はこんな面倒なことを言うタイプじゃなかった。ドイツに行って、たしょう文化を俯瞰できるようになったってことだろう。僕も彼女の考えに反対する気はないから黙っていた。

「なんだか……平成最後に、どこからともなくやってきた客人に壁紙を剥がされた感じね」

「壁紙、ね。そうだな。みんなが気に入って使っていた壁紙を、部屋のことをよく知りもしない誰かがごっそりと回収していった」

じつのところ、壁紙という表現は、僕が昨日からずっと頭のなかにイメージしていたものだった。ずっとホエール今鹿という「壁紙」のことを考えていたんだ。相変わらず、僕とマイのレトリックは同じ泉から汲まれてくるようだ。

「じゃあ切るわね。邪魔して悪かったわ」

「いや、いいんだ。またね」

本当は仕事が詰まってるなんて嘘だった。詰まってるのは僕のパソコンくらいだ。いまだに僕はマイに対してなんて話しかければいいのか、ちょっとよくわからないだけなんだ。

「約束して。電話を切ったら、まず『シルバラード』を聴いて」

「……約束するまでもないよ。そのつもりだったから」

電話を切った。

マイの住む世界と僕の住む世界をつなぐ細い糸が、途絶えた。

いや、きっとずっと昔から、途絶えていたんだ。

僕たちは、かつては考えていることが手に取るように簡単にいつでも理解できた。一卵性双生児というのはそういうものなんだ。だいたい、どんな時でも、物事に対しての感じ方、捉え方が同じだし、相手が同じように感じていることもわかる。少なくとも、大人になるまではずっとそうだったんだ。

最初の断絶は──あれか、あの時か。

僕はSpotifyのリストの中からホエール今鹿が現在まで所属しているテクノバンド〈半ズボンテクノ〉の最大のヒット曲、「シルバラード」を流した。ロマンティックな音色のサンプリングから始まるその楽曲は、97年に発売されるや否や、ヒットチャートを瞬く間に駆け抜けた。それまでの冷遇が嘘のように、〈半ズボンテクノ〉は時代の寵児となっていった。

僕とホエール今鹿の出会いは、それより1年前、96年の渋谷でだった。

その前年、つまり95年。阪神淡路大震災とは関係ない小さな火災で両親を亡くした僕とマイは、まだ高校生の年齢だったにも拘らず東京の中野にある安アパートで二人暮らしを始めたのだった。96年のその日は、二人暮らしの一周年記念の日だった。僕たちはとてもハイになっていた。カラオケで歌い倒し、始めて酒を飲んだりもした。

店を出たのは十二時過ぎだった。

僕たちは千鳥足で渋谷のセンター街を歩き、イラン人から偽造テレカを何枚か買った。使用済みのテレカの穴の開く部分が長方形にくり抜かれて磁気素材が差し替えられたものだ。千円で二十枚セット。一枚で三百二十度使えるから相当お得な買い物だった。まだ携帯電話が出回るちょっと前で、ポケベルをもっていない僕たちにとって公衆電話はバイト先や友人と連絡をとるための生活必須アイテムだったのだ。

それから僕たちは今まででいちばん長いキスをした。

とても長いキスだった。

それが、ホエール今鹿と出会う数時間前の出来事だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?