悪魔のように細心に、天使のように大胆に。トリスタンとイゾルデ前奏曲演奏考

陶酔の深淵

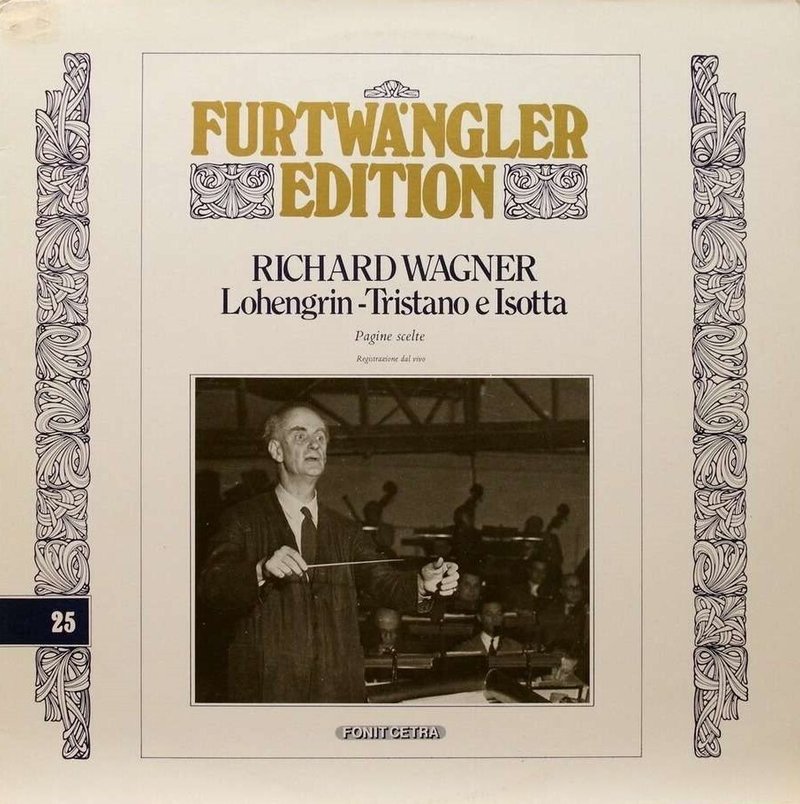

最初にワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死を聴いたのは、高校生の時に神田神保町の新世界レコード社で買った伊fonit cetraのフルトヴェングラーのアルバムだったと思う。

このトリスタンとイゾルデ前奏曲と愛の死は1954年4月27日のベルリンのティタニアパラストでの演奏会でのLIVE録音であるが、このLPが世界初出だったと記憶する。

この録音はのちにDGでCDが発売され、2010年に独auditeの「フルトヴェングラー・コンプリートRIASレコーディングス」によって鮮明な録音として聴くことができるようになった。

久しぶりにこの演奏を聴いて改めて思うのは、人の魂を揺り動かすものは時代を選ばないという事実だ。

冒頭のチェロ「憧憬の動機」のアウフタクトを経て跳躍したF音の長い、長いクレッシェンドがもたらす陶酔!

耽溺の内に暗い官能の深淵へと引きずり込まれるこの演奏を聴くと、誰が言ったか忘れたが「ワーグナーは毒だ」という言葉を否応なく思い出す。

凄い!というより甘美を超えて心身を虜にする悪魔的な演奏だ。

新発見の衝撃

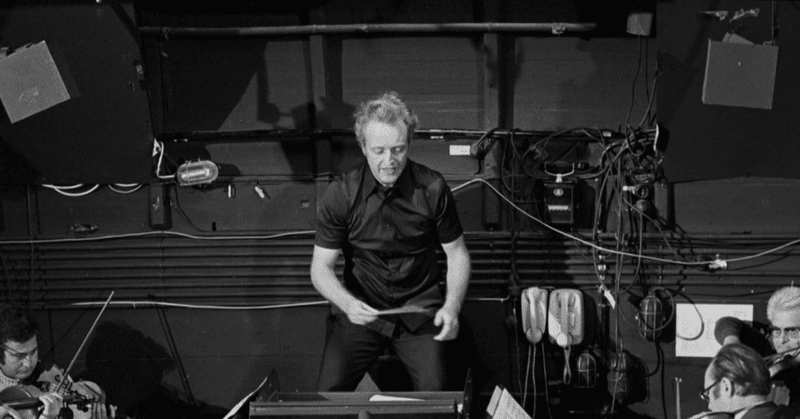

フルトヴェングラー体験を経て、私も多くのトリスタンの録音や実演を接する経験を持つことになったが、2010年に突如YouTubeに上がったカルロス・クライバーのトリスタンの映像には驚いた。

固定カメラによる指揮者正面を捉えたその断片映像はその独特なピットの様子からバイロイトの祝祭劇場であることは推察できる。これはカルロスがバイロイトに登場した1974-76年に捉えられたものであろう。

この映像、素晴らしい演奏内容だ。

正規盤の録音を上回るほどの濃密さでオケを煽り、その当意即妙なテンポは神業的でもある。

実際に振っている姿が捉えられたことで、彼がどのように振ったのかが手に取るようにわかるのは大変貴重である。

今回、彼のその細心にして大胆な指揮を通してトリスタン前奏曲を紐解いてみようと思う。

神業の極意

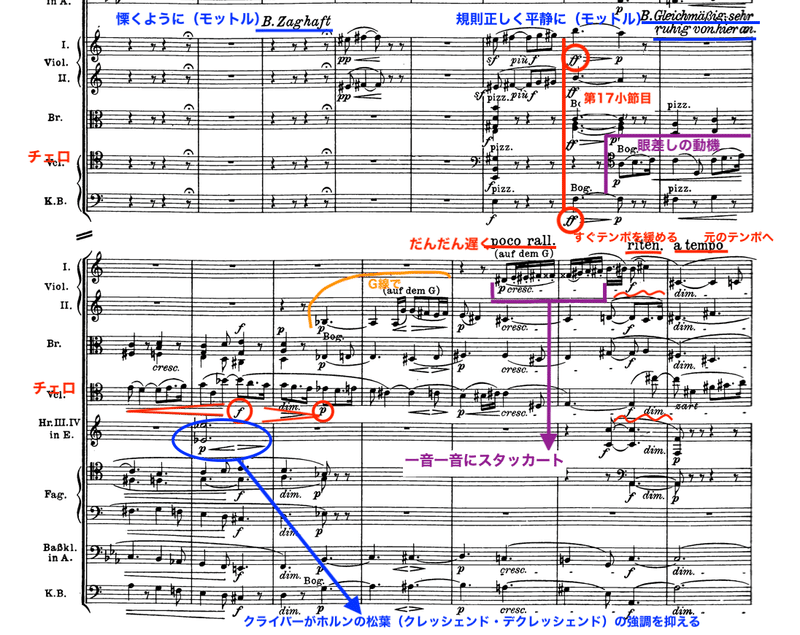

クライバーは、最初のアウフタクトの後の第1小節~2小節目のF→E→Disのいわゆる下降する「憧憬の動機A」をやや速めに煽り、それを受ける管楽器の上昇する「憧憬の動機B」は頭で強く溜めて遅く振る。

それによって全体そのもののテンポの遅さを避け、速めと遅めを組み合わせて一定のテンポになるよう調整している。

冒頭のアウフタクトのチェロのA音というのは、次のF音に跳躍するための梃子で言うところの支点になる、エネルギーの溜めどころである。

それゆえに多くの指揮者は深い呼吸で弾くことが多いが、それを次の第1小節目にまで持ち込むと、音楽は下手すれば間延びしたり緊張感が削がれる危険性も孕む。

クライバーは一定の拍の進行と流動性を重んじているのだ。

そしてその傾向は続く5小節目で更に顕著であり、クライバーの棒はさらにチェロを煽るのだ。

当然この5小節目はテンポがより速めになるが、注意すべきは弓の速さに呼応してクレッシェンドも前以上に激しくなる悩ましい感情があることだ。もちろんクライバーは6小節目の管楽器による応答では絶妙なルバートをかけることでテンポの調整を図っている。

Doverの全曲スコアを読んでいてふと気付いたのは、ワーグナーが冒頭に「Langsam und schmachtend(遅く、そしてためらうように)」と指示しているのと合わせて指揮者モットルの注釈・覚書として「Nicht schleppend(引きずるな)」が記されている。

モットルはワーグナーのもとでトリスタンの稽古を見てきて、かつバイロイトでトリスタンを振った指揮者だったが、この注釈がもしワーグナーの直伝に近いものだとすれば、テンポは遅めだがそれをただ維持していてはダメだということにはなる。

クライバーはこのモットルの指示も勘案して、5小節目からのチェロにより流動性の強いテンポを促したのかもしれない。

さてヴィオラ以下チェロ・バスのffのピッツィカートを合図に前奏曲の最初の頂点である第17小節(クライバーの映像では1’54~)を迎えると、チェロの美しい「眼差しの動機」が奏でられるが、クライバーはかなり柔軟な腕を使ってチェロが歌いやすいように振っている。

20小節目でホルンが実音Gesの全音符(クレッシェンド・デクレシャンドというデュナーミクの膨らみの指示あり)がちょっと出過ぎて、クライバーが抑えにかかるところは御愛嬌だろう。

注目すべきは続く22小節目(映像では2’28~)でクライバーは拍を固めに振ることでチェロのテンポを次第に沈静化させ、4拍目のセカンドヴァイオリンが入ってくるpp(ピアニシモ)に収斂させていく。

この辺りの絶妙な入りとデュナーミクの調整はさすがであり、結果として音楽はいったん遅めになるのだが、その遅さによって23小節目のあの身も捩れるようなセカンドのG線の半音階の音型が強調され、24小節目のファーストヴァイオリンの半音階上昇をクライバーはヴァイオリンの一音一音に付けられたスタッカートを念を押すように振ることで、よりテンポの手綱は引かれる。

24小節目のワーグナーの指示である「poco rall(だんだん遅く)」、そして25小節目の「riten(すぐ遅く)」を忠実に実施して、22小節目にかかったブレーキをさらに足踏みさせていく。

その結果、25小節目からの13度近い上行跳躍で入ってくるチェロの「魔酒の動機A」が溜めたテンポの放出によってあまりにも官能的に高揚する。

ここはちょっとゾっとしますね。

この楽劇ではこの魔酒によって登場人物の運命は変わり、ひいては死を迎えることを暗示するように、28小節目にファゴット3本と弦バスによる、この楽劇では極めて重要な動機のひとつである「宿命・運命の動機」が奏でられ(クライバーも実に丁寧に入りを指示)、それによって「死」を予感させる29小節目の苦い減7の和音がsf(スフォルツァンド・強いアクセント)で奏でられるわけである。

ここは誰が鳴らしたって減7和音なのだが(笑)、クライバーは強い溜めをつくって重く奏でるので、非常にヒリヒリした感覚が伝わってくる。この「宿命の動機」が減7和音を引き出す動きは49-50小節以降でも聴けるが(5’16~)、そこでもクライバーは非常に深い溜め、すなわちテンポを揺らして「痛み」を伝える。

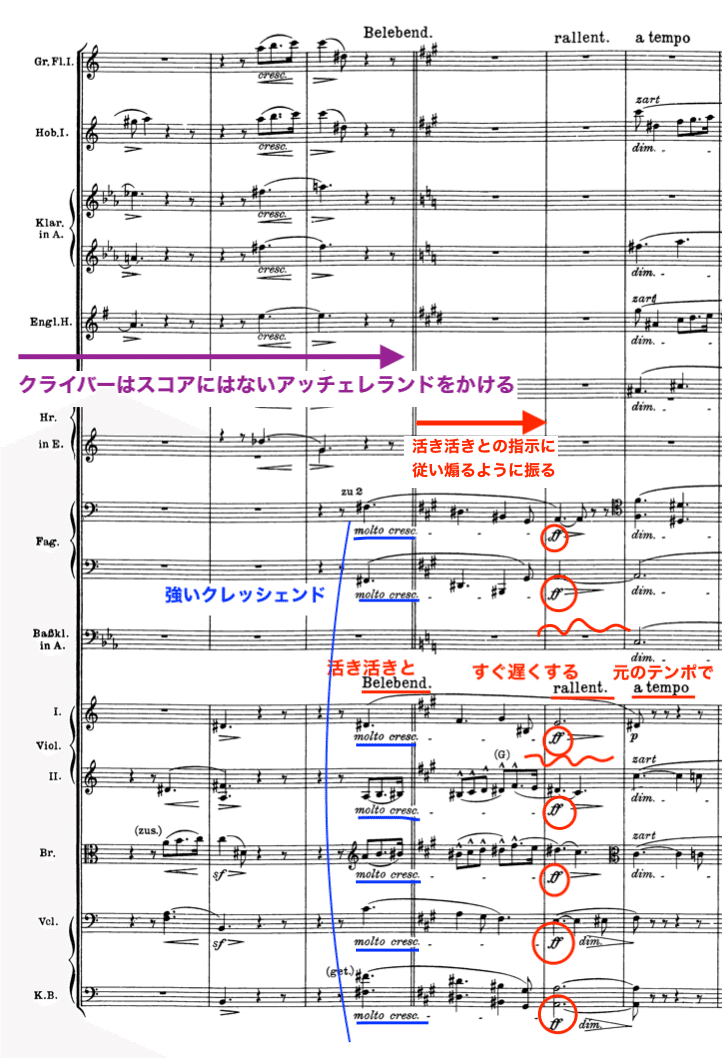

ワーグナーは登場人物の感情の揺らぎを代弁するかのように、この前奏曲ではことこまかなテンポ指示を記している。

43小節目の「Belebend(活き活きと)」、45小節目で「rallent(すぐ遅く)」そして次の46小節目では「a tempo(元のテンポで)」という忙しないテンポ転換は切なく、もどかしい感情がよく表れているが、ここでもクライバーは大胆というか大袈裟なまでに忠実に再現する。

そこまでの過程をもう少し丁寧に見ていくとわかるのが、彼は43小節目に向かってスコアにないアッチェレランドをかけていく。

恐らく「活き活きと」が唐突にならないようそこまでにテンポを速めた方がいいと判断したように思われる。

そして「活き活きと」ではテンポを詰めるかのようにオケを煽り、焦燥感がいやが上にも醸し出される。

ここは有名なドレスデン・シュターツカペレで録音したCDの演奏でも顕著にわかる個所だが、演奏者を相当煽りつつ振っているのがわかる(4’42~)

際立った表情として凄みを感じる演奏だ。

祭司の如く

分析はここまでにしておこう。

ここで試みたかったのはワーグナーがどう書き、カルロスがどう振ったかを知ることで、この作業を続けることで楽曲をより理解でき、指揮者がどう振るまうべきかも学べると思ったのだ。

さて、このトリスタンの映像の最後には「愛の死」が入っているので、この項を終えるにあたり、この幕切れについて触れたい。

ここでのクライバーの恍惚とした指揮姿、イゾルデと共に歌いながら嬉々として棒を振る姿はまるで浄めの儀式を行う祭司のようだ。

もとよりカメラの存在など気にしていないだろうが、音楽に没入して立ち上がり、カメラの画角から見切れるのは秘儀を取り計らいながら忘我の境地にある姿だ。

この浄められた音楽を司る姿を捉えた映像は本当に美しい。

「悪魔のように細心に、天使のように大胆に」(黒澤明)

この項、了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?