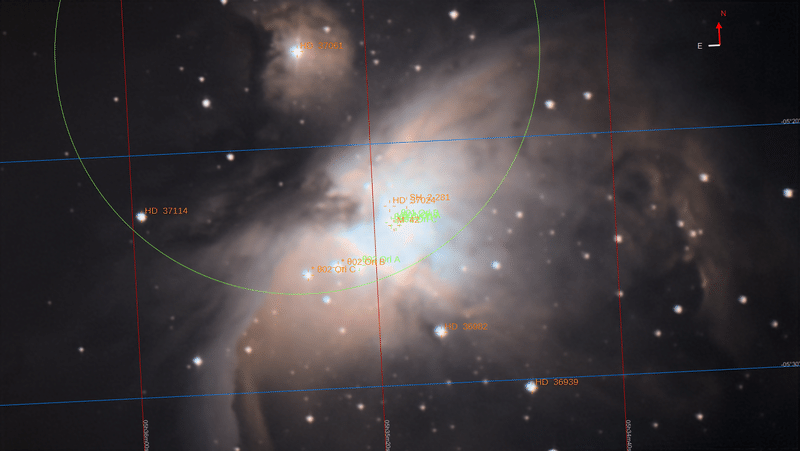

NGC1976 M42 Orion Nebula オリオン座大星雲 2024-03-18-20-29

東京某所、ベランダより電子観望

MACSY60, Neptune-C-II, AZ-GTi, SKYMEMO S/SW, SharpCap 4.0, SynScanPro 1.19.20, Siril 1.2.1

2023-12-03 ~ 2024-03-18, Gain: 95, Exposure: 180.0s stacks: 59760sec

4.00等級 RA/DEC(J2000.0): 5h35m17.09s/-5°23'37.8'' (steralium)

今の設備と技術で、撮影しやすいオリオン座大星雲をしっかり重ねてみたらどうなるか、冬の星座もシーズンを終えつつある3月、あわててスタックを積み重ねました。

前回同様、最も明るい領域であるトラペジウムを中心に、ちょうどマイランの星雲も画角に収まる範囲で、9日分の320枚、16時間分をスタック。星雲全体がかなり明るいため、ハッブルパレット風の疑似カラー合成の手順で画像処理しつつも、中心部分付近をわずかに伸ばしたのみで仕上げです。

オリオン座の3つ星から中央下方付近、肉眼でも確認できる星雲の1つで、中心部の4重星からなるトラペジウムをコアメンバとする星生成領域の散開星団と、その周囲に広がる広範囲のHII領域、反射星雲があり、さらに暗黒星雲が一部を覆い隠しています。昨今の宇宙望遠鏡や赤外線で撮影された画像を見ると、周辺の星雲群も、全体を構成する一部であることが明らかです。距離1500光年、視野角35分、実サイズ15光年、比較的近くて若い星雲であり、その複雑な構成で撮影対象としても非常に興味深い星雲です。

時間をかけることで、HII領域や暗黒星雲の濃淡や14等星以下の恒星等を、かなりはっきりと映し出すことができています。ただし、トラペジウムの恒星群と周辺のHII領域の濃淡を同時に表現するには、さすがに撮影時間と集光能力が足りず、今回の処理がひとまずのゴールです。さらなる機材のグレードアップと、ガイド能力を高めて、より高精度の撮影を目指していきたいと思います。

NGC1976 M42 Orion Nebula オリオン座大星雲 2024-03-18-20-29

NGC1976 M42 Orion Nebula オリオン座大星雲 2022-10-16-03-49

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?