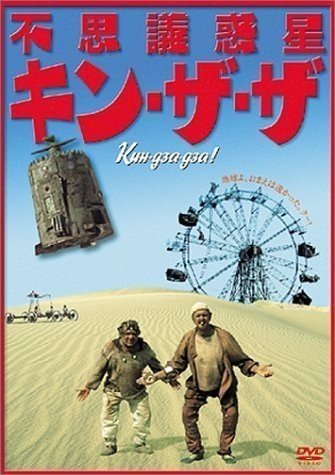

不思議惑星キン・ザ・ザ(Кин-дза-дза! Kin-dza-dza!)

小山田咲子さんのブログ集(本の紹介はこちらを参照)を読んでいると、人の文章を読むのって本当に楽しいなぁ、と思う。彼女の文章は表現力だけでなく、その人となりが映しだされていて活きる活力や前向きに世界を捉える力を与えてくれるけれど、そうでなくても人の文章を読むのは面白い。そして、わたしもかつてはよく文章を書いていたことを思い出す。大学院生の時は毎日のようにブログを書いていた。あの頃は、読書量も凄まじかったし、展覧会や映画や、とにかく毎日文化的な刺激をたくさん受けていて、未完成な思考体系でもつたない文章でもとにかくアウトプットしないとはちきれそうだったのだ。しばらく、3~4年前にブログで書いた文章を整えてこちらにも載せてみようと思う。自分が書いたのに、忘れていたものばかりで、それを発見するのもまた楽しい。

今日はわたしが大好きな映画のひとつについて。

『不思議惑星キン・ザ・ザ(Кин-дза-дза! Kin-dza-dza!)』

1986年のペレストロイカ夜明け前の旧ソ連で作られたこのSF映画。

現在でもカルト的人気を誇る、「こんなSF、見たことない!」がキャッチフレーズの不思議惑星キン・ザ・ザ。公開当時、ソ連の批評家たちからは散々な不評だったにもかかわらず、ソ連全土では1520万人という驚異的な動員数を記録し、その後も世界中でカルト的人気を博したこの映画に、わたしも思い切りハマってしまいました。

“凍てつく冬のモスクワ。真面目なソ連市民であるマシコフは、妻に頼まれて買い物に出ると、そこに青年がやってきて「あの人がヘンなこと言ってます」と助けを求めて来た。

「裸足だし…」と青年が指すその怪しい男は、自分は他の星からやって来たのだと訴えていた。だが、常識あるマシコフは戯言と思って信じず、男の手の中の「空間移動装置」を押してしまう。瞬間、マシコフと青年は砂漠のど真ん中にワープしていた!

呆然としながらも、マシコフは年長者の威厳を失うまいと「ここはソ連国内の砂漠だ」と断言。街を目指して歩いてみるが、灼熱の太陽2人を襲い、酢はあっても水はない。とうとう疲れ果て砂の中に座り込んだ2人の前に現れたのは、釣鐘型の奇妙な宇宙船だった…!“ (早稲田松竹HPより)

すべてのテンポがぼけぼけで、星の住人の格好はぼろぼろ。

宇宙船もぼこぼこでずたぼろで、わけのわからないルールがたくさんある。

挨拶はおかしなポーズで「クー」だし、他の会話もぜんぶ「クー」。怒ったときだけ「キュー」で、あとはじっと他人の頭の中を読んでその言語構造を瞬時に把握したのちは、どの言葉もしゃべれるという人たち。ぼろぼろのおやじたちが「クー」「クー」と会話する様子は本当にかわいくて本当にまぬけ。

でもこの映画は面白いだけではなく、ディストピアコメディーという映画に属する。SF小説などでしばしば題材にされるこのディストピアとは、理想郷ユートピアの正反対の社会という意味で、極端な管理社会、また全体主義的で共産主義的な、基本的な人権を抑圧するという社会として描かれることが多いようだ。19世紀の中での、理性が統制する社会を楽観的に描き、非理性や感情が支配する現実の社会を批判してきたユートピア文学の書き手が、現実に社会が理性や科学で統制され始めた20世紀に入ってもはや楽観的ではいられなくなり、従来の『ユートピア』を逆転してディストピアとして描くようになったと考えられ、19世紀という啓蒙の時代の反動が、SF小説の始まりと共に20世紀に現れたとも言われている。

以下、また早稲田松竹のHP 。

“数多くの優れたSFが、今も昔もたくさん存在する。例えばキューブリックの『2001年宇宙の旅』は、 宇宙船や重力の描き方などが非常に正確であることで有名だ。

でも、この『不思議惑星キン・ザ・ザ』は、科学を小気味よく無視した映画である。ご覧頂きたい、この釣鐘型の奇妙な宇宙船を!

こんなもの、どうやったって飛ぶわけがない(でも、飛ぶんです)。

「クー」で大半が済まされるあの宇宙語も、通用するわけがない(でも、通用します)。

そんなキン・ザ・ザの“途方もなさ”は、ある意味最大のチャームポントとなって人々を中毒にしてきた。

私たちを魅了して止まないのは、純粋に面白いことの正しさを、この作品が証明してくれるからかもしれない。キン・ザ・ザに敷かれる理不尽な身分制度やマッチの驚くべき価値は、もちろん旧ソ連の社会主義や、西側資本主義への風刺が込められているだろう。

だが、その強烈なアイロニーは巧みにSFへと昇華され、私たちを心地よく包み込んでくれる。キン・ザ・ザにあるのは、計算されてこその上質な笑いなのだ。

ローテクでやぼったいという一種の“センスの良さ”と“賢さ”が織りなす『不思議惑星キン・ザ・ザ』。「クー!」…この魅力はある種の“粋”なのではないだろうか。“

この映画の随所に散りばめられているアホすぎるほどアホな要素は、同時にそれらの細かい設定の中に卓越した笑いのセンスを光らせている。そして鋭い政治風刺や、社会を真っ直ぐに、そして面白おかしく見ている視線も、そこには確実にある。

こちらに来た地球人たち2人は、惑星プリュクではパッツ人という低い身分に属しているため、ツァークと呼ばれる低い身分であることを示す鼻に付ける小さな鈴をチャトル人の前では必ず着用しなくてはならなくて、これを怠ると侮辱罪で捕まったり、ひどい武器で痛めつけられたりする。

そしてチャトル人に会ったら挨拶をしたり、踊って歌ったりしてご機嫌を取っておひねりをもらって暮らさなければならないのだが、そういう芸をやるのもなぜだか鳥かごのようなオリの中でやらなければならない。こんな風に、そんなルールどうでもいいじゃん、というルールが山ほどあって、はじめは地球人たちはそんなことできるかーい!と思い切り突っぱねるのだけど、罰されてどんどん痛い目を見ていくうちに、地球に帰りたい一身で彼ら自身が自らプリュクの流儀をまさに「体で」覚えていく様子がお腹の底から面白い&おそろしい。

人間は知らないうちに簡単に新しい環境に順応していくし、ルールは無意識のうちに叩き込まされる。無意味で不条理なロジックも、為政者への恐怖心とともに肌の奥へ奥へと染み込まされていく。そういう、笑いながらも政治や共同体の全体主義についてなどについて考えさせられることが大変ある映画である。

さて、この映画は早稲田松竹でこれまた伝説的チェコのヌーベル・バーグ『ひなぎく』と同時上映されていて、このコンビネーションにも早稲田松竹さんの粋なはからいを感じた。

これまたプラハの春以前の自由化夜明け前の1966年に作られた映画で、ヴェラ・ヒティロヴァー監督によって作成された思い切り自由で思い切りクレイジーなカルト的映画。日本人にもファンが多い。ソ連のもとでの徹底された社会主義の中で、それでも何も考えていないようで非常に物事の革新をついている自由奔放な2人の女の子と、自由なテーマと、自由な構成と自由な手法!何もかもが2014年の今でも新しく、たくさんの刺激に満ちている作品。ヒティロヴァーはこの「前衛的」で「実験的」な作品のおかげで、共産主義国家から反体制的とみられ、76年まで活動を停止させられたそうだ。

写真だけ見るとお洒落キュートなラブリー、ガーリーというイメージだが、この2人は鬼畜のようにご飯を貪り食うは、ジャズクラブで踊って暴れるは、嘘をつくは騙すは、天井からリボンやいろんなかわいいものを垂らしてウインナーを燃やして食べるは、かかってきた電話に出たとたん受話器に向かって「こちら診療医院。死ね死ね死ね死ね!!!」と叫ぶは。常にキャハキャハ笑いながら最高に残酷なことをして、「つまんないから飽きちゃった」と言っては新しいことを始める。

反体制的と言われても最もだけれど、そこにはドゥールーズ的にいえばスキゾフレニックな、リゾーム状の欲望があるだけであって、決して何か方向性や志向を持った、ご立派な何かがあるわけではないのだ。「危険分子」なんて発想、国や権威の管理ができないのものはすべてブタ箱にいれちまえ的な呆れるほど単純明快な思考回路を持っている人の言い分にしか過ぎないのにね。

「危険分子だ」とか「あいつは外れている」という言葉は裏を返せば、「ボクちん、画一的で前例があること以外はまったくキャパないんでちゅ。頭悪いんでちゅ。だからわからないものは殺しまちゅ。」と言っているようなものだ。己の馬鹿さを高々く宣言しているあなたはある意味えらい。自尊心を軽々しく放棄するほど大切なあなたの心理を形成した文部科学省、厚生労働省、法律、システム、構造もろもろよ。

さてしかし。

旧共産圏における自由主義への当時の憧憬や、それを押さえつけようとする粛清の狂気のせめぎ合いに関してはミラン・クンデラの『存在の耐え難い軽さ』に出会ったときから興味を持っていたのだけど。

ダンスパーティーでのシーンで、自由な考えを持ち、革命的な思想に胸をわくわくさせ、新しい時代の夜明けを待ち望む若者たちとの対極として描かれる共産圏の権力者たち。「社会主義」「共産主義」という名のもとでの、ヒエラルキー、権力構造、言論の統制、思想の抑圧。左は、極端に突き詰めると右なのだ。と気づいて、ぞっとした。主張することの怖さ。「理念」を掲げることの危険性。

それとちょっとつながるのが、いつか写真美術館で見てきた森村泰昌の『なにものかへのレクイエム―戦場の頂上の芸術』だ。

森村氏の展覧会は、これまでの歴史の大きな時代を司った思想家や活動家たちや、ドラマティックな瞬間・転換をもたらした当時の思想の中にあった、今は遠くの存在になってしまったと思われているきらめきや衝動をもう一度自分の身体の上に引き受けて、現在に展開させることで見えてくるものを捉えようという試みであったように思われる。

展覧会では、さまざまな当時の思想家たちと民衆の熱や人生が模倣されていく。三島由紀夫、毛沢東、ガンディー、ピカソ、チェ・ゲバラ、レーニン、アインシュタイン…

また、有名な写真、歴史的な一幕の再現もあった。第二次世界大戦の終焉を祝い、戦地から戻る兵隊を迎える喜びのパレード、終戦後のゲシュタポ告発の民衆の様子を撮ったアンリ・カルティエ・ブレッソンの有名な写真のオマージュ、ヴェトナム反省運動のヒッピーたち、かの有名なレーニンのモスクワ赤の広場での四月テーゼを現在の日雇い労働者たちが集まる大阪の釜ヶ崎に置き換え再現した、『人間は悲しいほどに虚しい』という作品など。

起こった歴史を、全く違う時代で再現してみること。当時誰も狂喜乱舞して熱烈に支持していた思想や、掲げられていたスローガンが、違う文脈の中でどのような意味を持つかということ。繰り返してみる、模倣してみる、再現してみる、という試みの中に、その時には気づけなかった、政治的な力や社会的抑圧を見いだす可能性を見た。ポストモダニズムでは、パロディは意味深いものなのだ。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

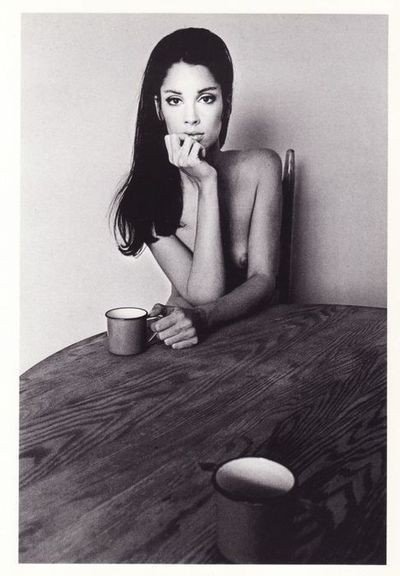

その展示会で並催されていたのが『ジャンルー・シーフ写真展』なのだが、これもまた良かった。前評判は友人黒ちゃんのブログなどを見ていて知っていたので楽しみにしていたのだけど、想像以上に素晴らしかった!

黒ちゃんが気に入った写真のうちのひとつにこの写真があって、このマグカップの存在がすごくいいよね、ここに誰かいる、という感じがすぐにわかるものね、と一緒に行ったお友達と話したと言っていた。マグカップというのはいいものだね、とも。

100%同意!

マグカップというのはほんとうにいいものだ。

どっしりとして、あったかい気分になれて、すぐにともだちになれちゃうような。

ともだちといる場合は、その時間をもっとゆっくりとして親密にしちゃうような。

取っ手があって、手にころん、となじむのも。重みがあって、頼りがいのある存在感があるのも。

ジャンルー・シーフの作品に戻るが、わたしがひと目見て心打たれたのは未発表作品の『ソルボンヌのデモ』という作品なのだが、どこにもソースがないのでここに載せられないのが大変ざんねんである。

この写真は、1968年の5月革命のソルボンヌでの学生デモの一幕を撮った写真だと思われるのだが、この写真に写っている学生たちの活気と落ち着きと、学問への誠実さと「なんだかわからないけど、面白い瞬間だな」みたいな顔している子の雰囲気なんかが本当に良くて、「お金持ちになるつもりはないけど、いつかお金持ちになったらこの写真を買おう。」と心に決めたほどである。

かつてフェミニズムを研究していた時、ウーマン・リブ運動についてまとめていて、当然そのつながりで当時の日本での学生闘争や全共闘、赤軍や三里塚闘争について調べていたことがあり、その時から今でも、1968年や69年という時代には常に心そそられる。

もともとフランス現代思想のポスト構造主義理論などが好きだったこともあって、当時の新左翼的な雰囲気や力みなぎるパワーに大変興味があり、なんとなくシンパシーさえ感じる。でも調べれば調べるうちに、革新的であること、アバンギャルドであること、つまり左翼であることが必ずしもいいというわけではないということに気づいた。

森村泰昌展でも、印象に残った作品のひとつに三島由紀夫の楯の会事件での作品があり、この出来事に関して作品の説明とともに、“三島は、当時の日本が世界の流れに乗じて急激に左翼化していたことへのアンチテーゼとしての思想を掲げ、警鐘を鳴らす必要があると考えていた”というようなことが書いてあった。このことから、この事件に関して、また三島の考えに関してももっとより深い考察が必要なんではないかと思うきっかけにもなった。

今まで、三島由紀夫のクーデター決起と市川駐屯地での自決に関する見解に関しては「極右のおぞましい狂気」と捉えていたが、それは単純で表面的なものにすぎないと気づいた。リブ調査の関係で田中美津氏の著作を読んでいて、また当時の全共闘に関する回顧本などを読んでいて考えるようになったのは、右も左も極端化してしまえば同じだ、ということだ。ここで『存在の耐え難い軽さ』のトピックに戻るわけだが、全体的に左翼志向の潮流が強くなった当時の日本は、ある意味において全体的に右翼であることと同じだったのかもしれない。

学生たちや知識人たち、また労働者たちが新左翼に傾倒していった当時というのは決して輝かしい時代であったというわけではなく、流行としてのマルクス、流行としてのサルトルやランボーを皆が意味もわからずに読んでおり、また意味がわかった者も、それらの思想や理論をそっくりそのまま日本の現状に当てはめて解釈をしていたという、とんでもなく軽薄で単純化された状況があったであろうということ。

「階級」や「革命」、「権力闘争」という言葉や概念で世界はスッキリと見渡せ、人や主義はきっぱりと分けられた。このような一面的で一方的な思考方法の一体どこが「革新的」で「前衛的」なのか?という疑問なんて大方誰も持ち合わせていなくて、「前衛」であり、「自由」で「革新的」でなければならぬ、そうでなければダメである、といった「ねばならぬ」の脅迫観念の植え付けこそ、ファシズム的全体主義であり、このような思考構造の中では右翼も左翼も決して変わらず、全く同様のものである、ということ。

何ひとつ脱構築していない、デカルト以降の啓蒙主義的な、近代合理主義の人間理性中心的(この「人間」は男性であり、異性愛者であり、健常者であって、部落出身者やアイヌや沖縄人、在日朝鮮人や移民ではなく、またヒエラルキーの上には西欧人が来る。いつも100年先を進む偉い白人さんたち!)な思想。理論構造があったということ。これを田中美津氏は「皮は違ってもアンコは同じ」と言っていた。ブラボー!

結局、同じ大福なのだ。

同じ大福を食べてこっちのほうが美味しいと偉そうにしているのだ。

大福じゃなくてにんじんでもいいじゃん、とか

むしろ流動食でもいいじゃん、とか

むしろ発砲スチロールでいいじゃん、とか

むしろオブジェクト?じゃなくてもいい!?とか

そういう柔軟性というか、枠組みを外した考え方をする方が楽しいのに。遠くにいきすぎて誰も共感してくれないけど。

(さらに美津氏の有名な一文に「リブは新左翼から月満ちて生まれた子」というものがある。新左翼の運動の中で、やれ『階級闘争だ』『やれプチブル打倒だ』と言いながら、結局男性が街頭ビラ配りや決起集会を開く一方で、女性はおにぎり作りをさせられ、『結婚するなら運動やってない子がいい』とのたまう男子にニコニコしなければ、グループ内で『ゲバルト・ローザ』、ひいては『公衆便所』と呼ばれることとなる。この思考構造は近代合理主義理論から全く脱しておらず、大東亜共栄圏を信奉し侵略戦争に従事した戦時下の右翼の若者にも、日帝打倒を旗印にゲバ棒や火炎瓶を持ち世界共産主義を唱える若者にも全く変わらない形で存在している、ということである。ううむ、この本は本当に名著である)

このようなことを考えていた最中だったこともあって、映画『キン・ザ・ザ』はアホすぎるくらいアホな映画でありながら、考えさせられることがたくさんあった、大変刺激的な作品でありました。またこういう映画に出会えますように、と切に願います。

バカバカしくてお腹がよじれちゃうくらい思いっきり笑えるのに、奥が深くて多層的で複雑なテーマを持つ内容。人生も、そんな風であったらいいと思う。

【過去テキスト】

日本からのサプライズの贈り物:

https://note.mu/minotonefinland/n/n1f33b547e2f4

フランスについて、2014年夏に思うこと:

https://note.mu/minotonefinland/n/n5bbe675bd806

エミールの故郷への旅(前編):

https://note.mu/minotonefinland/n/n8d7f3bc8d61d

エミールの故郷への旅(後編):

https://note.mu/minotonefinland/n/n6ccb485254c2

水とフィンランド:

https://note.mu/minotonefinland/n/n82f0e024aaab

ヘルシンキグルメ事情~アジア料理編~:

https://note.mu/minotonefinland/n/nb1e44b47da30

フィンランドに来た理由:

https://note.mu/minotonefinland/n/nf9cd82162c2

ベジタリアン生活inフィンランド①:

https://note.mu/minotonefinland/n/n9e7f84cdc7d0

Vappuサバイバル記・前編

https://note.mu/minotonefinland/n/n2dd4a87d414a

サマーコテージでお皿を洗うという行為:

https://note.mu/minotonefinland/n/n01d215a61928

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?