知っておきたい『不正競争防止法の基礎(競業避止義務)』#8

競業避止の事例

1. 競業避止義務とは

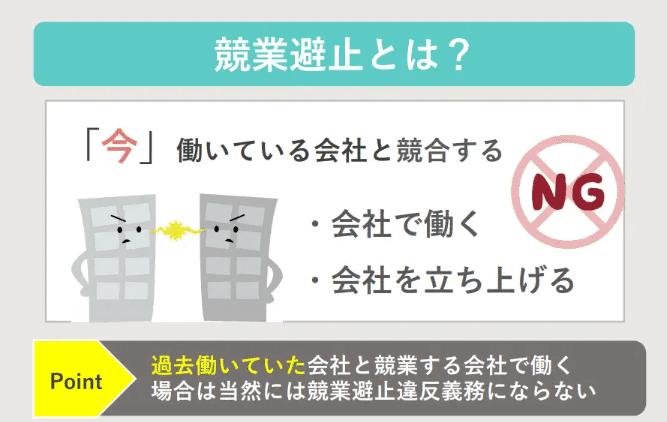

■「競業避止義務」とは?

会社と競業する会社で働いたり、会社と競業する会社を立ち上げたりすることは避けましょうという義務をいいます。

「会社と競業する」というのが、

(A)『今』働いている会社と競業する

(B)『過去』働いていた会社と競業する

のかによって、意味合いが少し異なってきます。

(A)「今」働いている会社と競業する場合

労働者は誠実に勤務する義務(労働契約法3条4項)があるので、「今」働いている会社と競業する会社で勤務することは禁止されています。

そのため、AさんがX社を退職する前に、Y社でも塾講師として働くことは当然、競業避止義務に違反することになります。

(B)「過去」働いていた会社と競業する場合

この場合、会社を退職した後に、元の会社と競業する会社で働くことは、競業避止義務に違反することにはなりません。

労働者が誠実に勤務する義務を会社に対して負うのは、あくまで在職中だけなので、退職後には元の会社と競業する会社で働いても問題ないのが原則です。

AさんがX社を退職した後に、Y社で塾講師として働いてもそれだけで競業避止義務に違反することにはなりません。

X社として、Aさんが退職後に競業する学習塾で勤務して欲しくない場合には、・在職中に退職後の競業避止義務を課す・競業避止行為を行わないように指導教育することが大切です。

2. 退職後の競業避止義務の定め方

★就業規則等で定める

退職後の競業避止義務を定める場合に、一番手っ取り早い方法は、就業規則で退職後の競業避止義務を定める方法です。

しかし、一般的な競業避止義務の定め方だと、実際に競業避止義務があった場合に無効となってしまうおそれがあります。

【例:一般的な競業避止義務の定め】

労働者は、退職後3年間、同業種の仕事および会社の得意先に営業してはならない。

退職後の労働者に職業選択の自由(憲法22条1項)があることから、

裁判所は、

(1)会社の利益

(2)労働者の地位

(3)期間、地域対象の制限があるか

(4)代償措置の有無

(5)その他の事情

の5つの観点から、退職後の競業避止義務について制限的に判断しています。

今回の事例で考えると・・・

(1)会社の利益

⇒X社の利益:X社の指導方法等のノウハウ

(2)労働者の地位

⇒Aさんの地位:副校長で教材の制作等にも関わっている

(3)期間、地域対象の制限があるか

⇒期間は制限あり、地域は制限なし、対象は同業種である塾講師と限定あり

(4)代償措置の有無

⇒代償措置なし

(5)その他の事情

⇒ヘッドハンティングで一人だけ退職している

上記事情を考慮すると、X社の指導ノウハウについてはAさんのみで確立したものではなく、顧客管理体制や集客方法等のX社のノウハウを保護する必要性に比べると、Aさんの権利を保護する必要性が高いと判断される可能性が高い。また、地域の定めなく3年の競業避止義務を課すのは無効と判断される可能性を高める要素です。

X社が検討すべきこと

・競業避止義務で守るべき会社の利益は何かと棚卸しすること

・ 上記で棚卸しした利益を守るために競業避止義務を課す人は誰か整理すること

上記より、人ごとに競業避止義務の範囲が変わってくることになります。

⇒そのため、役職に付く毎に退職後の競業避止義務を課した誓約書を徴することも一つの方法です。

3. 競業避止義務違反を起こさないために

退職後に競業避止義務違反があった場合には、差止請求や損害賠償請求が法的には可能です。

本事例でもX社は、Aさんに対してY社で働かないように求めたり、Y社に対して損害賠償請求したりできます。

しかし、損害賠償請求については「損害」の証明のハードルが高く、また差止めについてはよりハードルが高いです。

そのため、そもそも退職後に競業避止行為をしようと従業員が思わないように指導・教育することが大切です。

社員に対して、秘密保持義務および競業避止義務について周知徹底することで会社のノウハウや顧客情報といった会社が長年かけて蓄積してきた利益を保護し、退職していった社員によって残ってくれている社員に不利益が生じないようにしなければなりません。

4. 営業秘密、顧客情報の持ち出し防止体制構築サービスについて

未来創造弁護士法人では、競業避止義務の徹底のために、営業秘密、顧客情報の持ち出し防止体制の構築のために弁護士が研修やオンサイト監査、入退社誓約書作成時の立会い等のお手伝いを行っております。

従業員の情報持ち出しとこれに伴う競業行為について弁護士の関与によって抑止することが可能です。

【未来創造弁護士法人】 www.mirai-law.jp

神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階

弁護士 野村拓也(神奈川県弁護士会所属)

TEL:03-6435-8622

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?