音階と移調のはなし(脳内はトイレの個室?)

ステージで魔物に出会った

この前、大きなステージで大きなミスしました。

アルベニスの「セビリア」という曲を弾いたのですが、しょっぱなで立ち往生してしまいました。

弾きなおしたけど修正できず、あきらめて転調部分に飛んで、なんとか最後まで弾きました。

同じ楽屋だった知り合いに、

「すごい精神力ですね。ぼくだった退場してます。あそこからよくよみがえった!」とお褒め?いただきました。

精神力関係ないです。頭が真っ白になったわけでもないです。ただ必死だった。

例えれば、海で離岸流に巻き込まれておぼれそうになりながらも、横に泳いで流れから離れれば離脱できると考えて横に泳いで岸にもどった。。そんな感じでした。

しかし、、今まで何年もステージで弾いても、そこまでひどい事はなかったのに、不覚!!!の一言です。原因究明しておかないと危険!

原因はすぐ気づきました。

本番直前にしつこく部分練習をしたこと。

実はこの曲は転調を2回繰り返しながら、同じメロディーが何回も何回も出てくるのですが、最初転調した後の、合いの手部分がすごくむつかしい。

みなさん難しいからスピードを落とすけど、自分はそれが嫌で、ガジャルドのyoutube見て、最近目で盗んだ運指を使いました。

でも私はなかなか上手くいかず、いつも弾き飛ばしてしまう部分。

本番直前に気になってチェックしていたら、思いがけず、そのコツを発見した!

「なんだ、こういう風に指のバランスを取れば可能なのか!」とうれしくて、控室で何回も何回も練習したその動きが体に残っていたのでした。

ステージで弾き始めて、最初に出てくるフレーズの合いの手のとき、思わずさっきしつこくやった2回目の場所に手が飛んでしまいました。

本番前はイメトレくらいにしておけということでしょうか。

でも、本当の理由はもっと深いところにあったのです。

絶対音感と相対音感

問題は、わたしに絶対音感がなく、絶対的な【相対音感】しかないということ。

どんなメロディーも移動ドの音階で聞こえてくるのです。

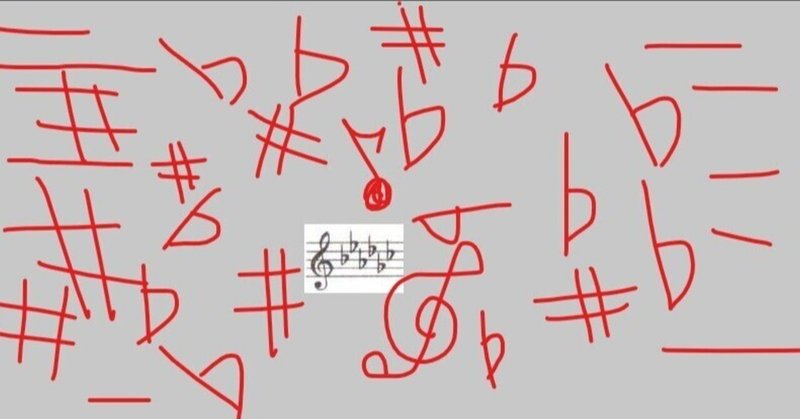

たとえばセビリアは、同じメロディーが転調しながら3回出てくる。

一回目はキーG:ト長調、「ソーファーレ ミーファミレー」

2回目はキーE♭:変ホ長調「ミ♭ーレーシ♭ ドーレドシ♭ー」

3回目はキーD :ニ長調、「レード#ーラ シード#シラー」

でも3回とも私の脳内では「ドーシーソ ラシラソー」と聞こえてしまう。

そもそも、自分はどんなメロディーも脳内で音階を移動ドで歌ってしまうけど、

ほとんどの人の頭内ではそうではないらしい。ラーラーと歌ってたり、そもそも歌ったりせずに、目で見る楽譜を指ではじいてるだけとか。。

脳内はトイレの個室の中みたいに見えないから、なにやってるのか皆目見当もつかない。

逆に、なぜわたしは音階で歌えるのか?

たぶん、小学校1年でドレミを習ったのが原因。

あの時、どんな歌もドレミで歌えることが面白すぎて、一時期歌集づくりに熱中していたのです。

音楽ノートの五線譜に、音の長さ無視してドレミを書いて、歌詞を書き、挿絵をつけて色を塗って作る、オリジナル歌集です。

いわゆる「移動ド方式」で。

特に音楽教育を受けたわけではないので、マイナーもドレミで歌っていた。ただ、ミが半音低い事には気づいていたけど、どう表現するのかわからなかったので、そのままミと書いていた。

たとえば、「さくらさくら」は、ドドレー・ドドレー・ドレミレドーレドラー」という具合。ちょいと首をかしげる感じでミを歌う。(笑)

のちに学校で、それは、「ララシー・ララシー・ラシドシラーシラファー」だと教えられて頭が大混乱。

その混乱を整理してくれる先生はいなかった。なぜなら、ピアノ教室で手をたたかれて、はだしで逃げて以来、鍵盤には触らなかったから。

ああ、なにもかも、あのピアノの先生が悪い!(笑)

のちに、ジャズギターのエイジさんにレッスンうけたときにそんな話をしたら、それは、12音階のソルフェージュで解決すると教えられた。

彼はバークレー出身で、アメリカで長年音楽活動してたギタリスト。

半音ずつ上がっていく音階は、

ド/ディ/レ/リ/ミ/ファ/フィ/ソ/シ/ラ/リ/ティ/ド

do di re ri mi fa fi so si ra ri ti do

♭はeが付く。ミ♭=メ みたいな。

でもね、、覚えられなかったんです

日本人だから。

ソ#がシになる時点で、即対応できなかった。

彼はなんでも12音階で歌えて、歌えるものは弾ける。

でも、移動ドも役立つこともある。

youtubeで流れる音楽が何調であっても、それを聞きながらハ長調の楽譜を書ける。

若いころコントラバス弾いてたので、メロディーもベースも聞こえるし、合唱ではアルトだったのでハモれるということは、対旋律も聞こえる。

ハ長調のダイアトニックコードは感覚として体の中に入っているので、知っているメロディーだったら、即興で伴奏が付けられるのはそのせいかも。

歌声イベントでは、リクエストされたら、楽譜なしで伴奏する、人間カラオケです。

というわけで、耳コピも得意。

フィナーレにハ長調でメロディインプットして、コードも付けて、最終的に移調して楽譜作ります。(遠回りだけどしかたない)

♭や#が山盛りついて、ギターに弾きにくいコードは、カポで移調して、わかりやすいコードに変えることも出来る。

でも、楽譜から入ってるので、コードの理解には相当苦しみました。

今も完全にわかっているわけではないと思う。

m7-5なんて、なんで引き算してm2って書かないんだろうって思ってたレベル。

-は♭だったりmだったり、△がMだったり、それがアルファベットに付くのか、7に付くのかわからなかったり。

まあ、自分の耳と楽譜だけを頼りになんとか生きてます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?