三宅島における漁業後継者確保育成の取組紹介② ―三宅島で漁業者になろう!―

前回は、就業希望者マッチングの場から短期研修までの紹介でした。

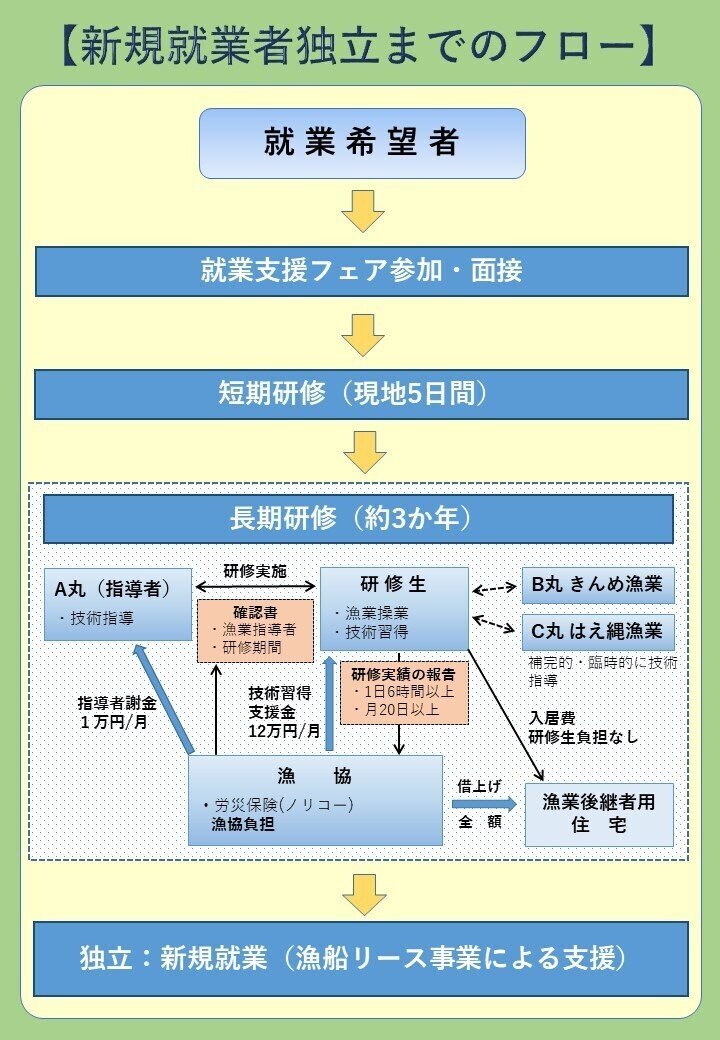

今回は、長期研修から独立までをご紹介します。漁業者になるぞ!本格的に新しい人生へのスタートです。

漁業者になるための長期研修が始まります!

長期研修の開始時期は、漁協と相談しながら決めていきます。

まずは、漁協が指導者となる漁業者(親方)と相談し、どの船に乗るかを決定します。

住宅は、周年、漁協が借り上げている1戸建て住宅(木造平屋家屋)で生活していただきます。研修生が複数になると、新たな住宅を手配しなければならないので、その時に空きのある物件を漁協が手配し、入居する形になります。過度な期待をしないでください。内地と比較して、物件数も少なく、設備が整ったきれいな住宅ばかりではありません。不便さは多少ありますが十分に生活はできます。いままでに独立した研修生も同じ場所で生活してきました。家賃は漁協が負担します。光熱水費は、研修生の自己負担となります。

研修中は技術習得支援金として、1月あたり12万円が支給されます。いわゆる生活費ですね。あくまでも研修という位置づけなので、水揚げに応じてお給料が支払われるわけではありません。食材費は・・・魚は傷があったりして出荷できないものをもらったり、野菜はご近所さんからのおすそ分けがあったりして・・・、親方などの先輩漁師さんが夜ご飯に連れて行ってくれたりもして・・・、独立した研修生たちも意外と食費はかからないと言っていました。

研修生にとっては、これまでの生活リズムと異なる生活がスタートします。新たな土地での生活、漁に使う道具作り、漁船の整備、海上における漁船での作業、船酔いとの闘い、なれない厳しい生活が始まります。あきらめてはいけません。目標に向けて耐え忍ぶ日々が続きます。少しずつ体が慣れていきます。船の上でも機敏に動けるようになってきます。そして大漁のときの喜び、どんどんやりがいを感じるようになります。

漁業者になるという強い覚悟をもって、皆さん長期研修に望みます。しかしながら生活になじめず、船酔いを克服できず、途中でリタイヤする人も少なからずいます。

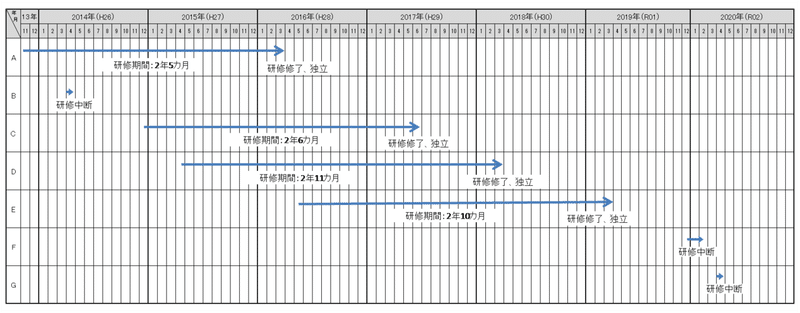

現在までに参加した長期研修生7名のうち、約3か年の研修を修了して、4名の研修生が独立しました。一般的に10人いたら1名が残ればよいほうだといわれていますが、結構、着業率がいいと思いませんか。

令和3年は、2月から1名が長期研修に参加しています。4月からも1名参加する予定です。

ところで、見出し画像に5名写っていますよね。長期研修修了者4名と漁協職員1名(定置網担当)です。この漁協職員も実は、フェアで面接し短期研修にも参加しています。

長期研修受入実績

さあ、待ちに待った独立です!漁船はどうするの?

長期研修を修了した新規就業者が漁業を始めるには、漁船をはじめ、航海機器や漁労設備などが必要となります。とても経費がかかります。島で使用する新船を作るとなると装備の程度にもよりますがおよそ5,000万円以上は必要といわれています。最初から新船をつくる人はいません。まずは中古漁船を購入してスタートします。それでも700~800万円は必要です。この経費負担を軽減する目的で、漁協が漁船を購入し、新規就業者に漁船をリースする制度を導入しています。

漁船のリース事業って何?

漁船リース事業の流れとしては、独立する時期に近づくと中古の漁船を漁協と一緒に探していきます。漁船が見つかると漁協が購入します。この漁船をリースしてもらいます。リース費用は、購入費の1/5を毎年漁協に支払うことになりますが、この費用は国からの交付金と都、村の補助金で支払われます。最長3年間が対象となります。つまり最初の3年間は、国、都、村がリース費用を支払ってくれます。残りの2年間は新規就業者が負担することになり、実質、漁船購入費の2/5を支払うことになります。すごい制度だと思いませんか。年齢制限もありますが・・・。

漁協は一時的に大きな金額を負担するので、資金が不足していると借り入れをしなければならないケースもあります。漁協の協力がないと漁船リース事業はできません。この漁船リース事業は、全国的に漁業者の高齢化、漁業者数の減少傾向が続いていることから、新たに漁業を始める方を支援するための制度です。

ただし、新規就業者の費用負担が軽くなる分、新規就業者に対する周りからの期待は大きなものになります。島に定着して漁業を長く継続し、地元の水産業を盛り上げてくれることを期待しています。当然、それなりにプレッシャーを感じることでしょう。独りよがりの行動は厳禁です。協調性も必要です。台風が襲来するときや仲間の漁船が事故にあったときなどは、みんな一致団結して行動します。お互い様の意識を忘れてはなりません。先輩漁業者の皆さんとコミュニケーションをとりながら、漁協活動や地域の行事にも積極的に参加し、社会人としての自覚と責任を持ち、三宅島で生活していくこととなります。

「浜の活力再生プラン」優良事例表彰 水産庁長官賞受賞!

「浜の活力再生プラン」とは、漁村地域の個々の現状に合わせて「将来自分たちのあるべき姿」「取り組むべき課題」を、地域の関係者で考えて、漁業所得の向上に取り組むプランです。三宅島でも、「浜の活力再生プラン」をつくり、今までお話してきました漁業後継者対策の取組を中心に、低未利用魚を活用した加工品の開発や地産地消の取組などを平成28年度から行ってきました。

このたび、令和2年度浜の活力再生プラン優良事例表彰において、国から「水産庁長官賞」を受賞しました。漁業者自らが将来への危機感を感じ、新規就業者の育成プログラムを作成し、就業希望者を短期・長期研修に積極的に誘致しながら人材育成に取り組んできた結果、漁村地域の活性化に結びついていることが評価されたようです。

最後に

三宅島では、今後も引き続き漁業後継者対策に取り組んでいきます。少しずつ平均年齢も下がってきています。でも皆さんも毎年一つずつ歳を重ねていきます。今の漁業者の年齢を見ても、10年後はどうなっていることやら・・・。しばらくは毎年1人ずつ独立するペースが理想かなと感じています。なかなか思うようにはいきませんが・・・

漁業者になりたいと思っている皆さん!ぜひ三宅島で漁業をしてみませんか。島外の人のみならず、島内の人もチャレンジしてみませんか?

東京開催の漁業就業支援フェアでお待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?