Photo by

lazy_planet

ため息俳句 鏡開き

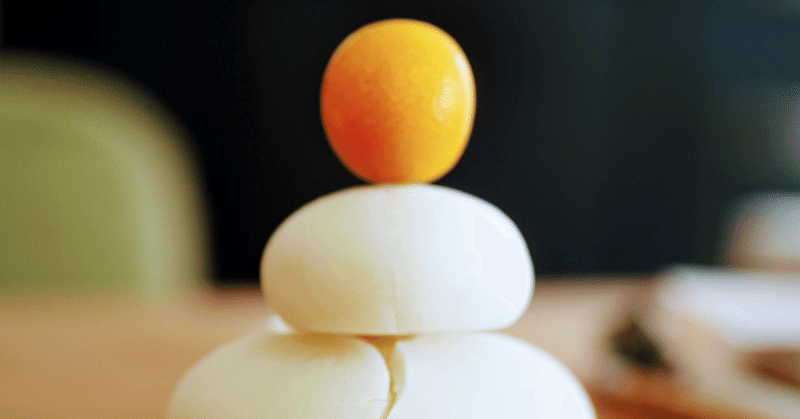

一月十一日は、鏡開きの日である。

新年を祝ってお供えしていた鏡餅をおろして、小槌で叩いて開き、開くとは割ることだが、それを無病息災を願って食べる行事である。

小さな頃にお汁粉にして食べた記憶があるが、現在の我が家では消滅している行事である。

鏡開きいつの年から忘れしか

さて、正月餅だが、前年歳末には、欠かすことなく餅搗きをしている。餅搗きといっても、杵臼で搗くわけではなく、餅つき器で行う。義妹夫婦の家と共同で三十キロの餅米を搗く。

一般の家庭よりもやや多めであるが、毎年のことである。我らにとって餅搗きとは特別な行事であって、一年の終わり新しい年を祝って食べる餅を搗くことが出来るということが、その一年の来し方を無事締めくくることができたという想いと重なるのだ。だから、餅のない新年も考えられない。

さて、一茶の句には、餅を詠んだものが沢山ある。なかでも好きな一句。

一枚の餅の明りに寝たりけり

こんな句もあるのだ。

我宿へ来さうにしたり配り餅 一茶

「配り餅」というのは、歳末に搗いた餅を近隣や縁戚に配る事を云う。年の暮れも押し詰まる頃になると家族や奉公人や小作人などが集まり餅搗きをして、配って歩いた、そうことだそうな。

その餅配りが、一茶の家に届けにきたような感じがしたが、どうやら素通りしていってしまったという句だろう。

貧しい江戸暮らしが長くあったろう一茶にとって、「一枚の餅」が用意できて大晦日の夜を過ごせるというのは、心を明るくしてくれるものであったに違いないと想像できる。

そうして、幼かったころの生家の餅つきを思い出す。苦しい生活であったが、餅は搗いた。仲のよい家族であった。

であるからして、我が家では暮に搗いた餅がまだまだ沢山残っている。

老いた夫婦二人の安直な昼餉などでもうしばらくはね、お楽しみだ。