【タイ】チェンラーイ再訪記(2)

タイの少数民族の中での最大グループ

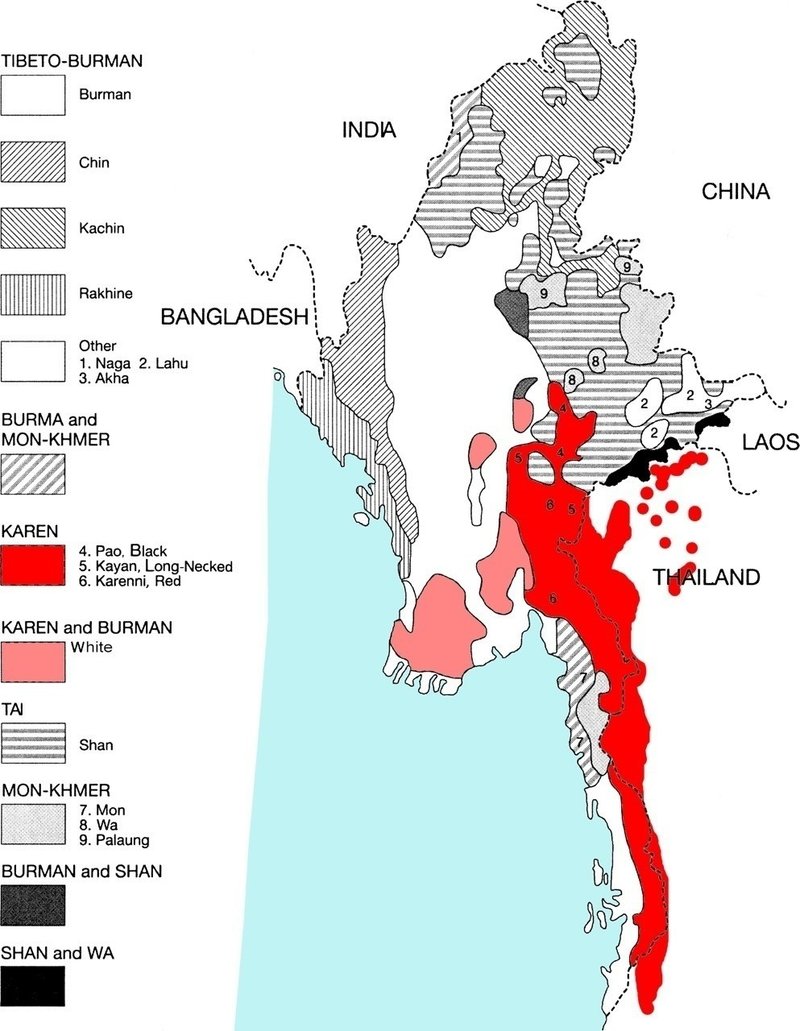

タイの少数民族の中でも、最も多いのがカレン族(Karen)である。人口は約35万人で、タイの少数民族の47%を占めている。タイ語では「カリィアン」または「ヤーン」と呼ばれるが、カレン語では「パガニャウ」と自称する。カレン語はチベット・ビルマ語派の言語で、独自の文字(ミャンマー語とも共通するものが多いブラーフミー系文字)を持っている。

カレン系の諸部族は、タイ・ミャンマーの国境域に古くから居住し、両国領域の王国の戦闘時には人質や戦時の荷役夫として同地域を移動してきた。

象の調教技術に優れているもの特徴で、カレン族の村落付近を歩くと、普通に象とすれ違う。象が歩く道には馬糞ならぬ象糞が落ちているので、カレン族のテリトリーだと分かるケースもある。

カレン族の起源は現在のミャンマーとされ、ミャンマーでのカレン族迫害が激しくなった18世紀末頃からサルウィン川を渡って100年くらい前にタイへ移住してきたと言われている。

タイにおける少数民族に対する偏見としてよくあるケシの栽培はしない。この点は良く理解しておいた方がいいだろう。

高床式のロングハウスに親族の複数世帯が集住するのが慣行である。

宗教は、平地居住者には仏教徒が多いが、これは、1960年代以降に山地での仏教布教活動を展開したことや、山地でのタイ政府による義務教育が浸透し、子供達が学校行事で仏教に触れる機会が得られたことなどにも由来する。

山地居住者は伝統的なアニミズム信仰が多い。30万人いると言われるミャンマー側のカレンはイギリスの植民地政策の影響もあってキリスト教徒が比較的多い。いわゆる「分断統治」の影響でもある。

民族衣装は、未婚の女性は、処女性を意味する白の木綿で織ったワンピース風の貫頭衣である。衣装は1枚しかなく年1度、新年の祈りの際に新調するそうだ。ただ、この衣装でいるところを外部の者に見られるのは、「恥ずかしい」と感じるようで、近年は部外者が見ることが難しくなりつつある。

(チェンラーイの少数民族博物館で試着)

既婚者の民族衣装は、紺を基調とした丈の短い上着に赤系統を使った巻きスカートといったツーピースである。

(写真:ブログサイトより転載、http://myk.seesaa.net/s/article/106404734.html)

なおカレン族は、婚前交渉を厳しく禁じているそうだ。婚姻は一夫一婦制だが、離婚も許されないという。

なお、織物が有名である。

カレン族は支族が多いが、良く知られる”首長族”のパダウン族もカレンの一派である。

平地のタイ人からの偏見

バンコクを含め、多くの平地在住のタイ人からすると、古来から住んでいる者が多いにも関わらず、山地の人々は最近になってタイ国内に入ってきたタイ国民意識を持たない「よそ者」とする認識が少なくない。

そのような認識を背景に、昨年10月にプミポン国王が死去した際には、カレンを巡ってSNS上で物議をかもした件があった。国王の死を悼んで、タイ国民が一致して喪に服し黒一色となっていた時期に、哀悼の儀式に参集したカレンが赤いシャツを着ていたことが問題視されたのである。

(ブログサイトより転載、https://ameblo.jp/asianhonpo/entry-12138087935.html)

カレンの場合、上述の通り、女性は未婚の間は処女性を表す白いワンピース、結婚後は黒い上衣に赤いスカート、男性の場合は子供から大人まで赤いシャツに黒いズボンの民族衣装である。

(ブログサイトより転載、https://ameblo.jp/asianhonpo/entry-12138087935.html)

今では、普段、若い女性の白いワンピース姿は当然のこと、男性の赤いシャツ姿を見ることは少ない。しかし、村落で過ごす年寄りや既婚の女性たちは民族衣装を着ており、機を織る姿もしばしば見られる。

男性や若者にとっては民族衣装は、日本における着物同様「晴れ着」であり、正装として着用するものである。訪れる者にとって見ることの出来る機会が減っているのは残念だが、当事者が自ら決めることである。写真の通り、いまやカレンの農作業中の格好い何ら特別なものはない。

一方で、国王の崩御に際して、精一杯の哀悼と敬慕の念を示すために、カレンの男性が正装して着用したのが、民族衣装としての赤いシャツであった。正式な格好が却って、SNS上で糾弾される理由にすらなったのである。

「山地に住む少数民族の人々は、基本的に国民意識や王室への敬意が欠如しており、王室プロジェクトが浸透するまではケシの栽培に従事していたような人々だ」というのは、いまだに平地に住む一般的なタイ人にとってのある種の固定観念になっている証左と言えよう。

(3)につづく