10|終末論から読み解くバンクシー(追②)

2022年6月29日/記

このバンクシー論では、限られた情報からバンクシー像をイメージして、それを頭のどこかにおきながら、あれやこれやと分析している。人物自体が仮の設定であり、仮説、そこに分析という仮説を重ねるのだから仮説×仮説である。ただ、仮のバンクシー像を設定することで、普段はあまり考えなかった事柄に関心が生まれ、思いがけない考察に導かれることもある。もしかすると、そちら方面の成果があるかもしれない。

さて、バンクシーはイギリス生まれというのが一般的な説である。が、確定的な証言は出ていないようだし、いわば状況証拠があるだけで、仮説の域を超えない。まあ、いい、この仮説を前提にして仮説×仮説を書き進めよう。

イギリス絵画の父ホガース

バンクシーのストリート・ワーク(注1)に、かつては性病クリニックだったというビルの壁に描かれた一作がある。「Well-Hung Lover」(図1)のことだ。そこに描かれているのは、逢い引きの最中に夫に乗り込まれ、間男が窓から逃げ出すといった光景だ。まるでメロドラマの一場面だが、この光景に既視感のようなものを感じた。そして思い出したのが、イギリス絵画の父とも呼ばれる風刺画の巨匠ウィリアム・ホガース(1697~1764)の、油彩画連作《当世風の結婚》の第五図(図2)である。やはり逢い引きの最中に夫に乗り込まれ、間男が窓から逃げ出す光景が描かれている。

バンクシーの「Well-Hung Lover」は、風刺は薄味だが、物語る絵であることやドラマチックな側面がせり出ていて、ホガース作品との共通性を見出しやすい。バンクシーを語るならホガースも、と思わせるのだ。イギリス絵画の父であり風刺画の巨匠でもあるホガースと現代の風刺作家バンクシーということで、始まりと今を結ぶことにもなる。

ホガース作品の多くは、見るだけでなく、描かれた内容を読み解く必要がある。ただ、作品ごとに読み解いていたのではたいへんな量になるので、代表作の一つである連作《当世風の結婚》をモデルにしてホガース作品の雰囲気を味わってもらおう。全六図一組の連作になっている。油彩画(1743年頃)とそれをもとに制作した版画がある。専門家の研究(注2)に沿って読み解きながら、自分なりの見方を加えさせてもらう。

第一図(図3)に描かれているのは、貴族の豪華な応接室である。そこでは身なりの立派な貴族と裕福そうな商人がテーブルを挟んで向き合い、何やら話し合っている様子だ。それぞれの息子と娘も登場している。テーブルの上には多額のお金が盛られ、その前で貴族は家系図を示して家柄のよさを誇っている。お金は持参金で、金がほしい貴族と身分がほしい商人が、自分たちの都合で息子と娘を結婚させようとする、当時流行の契約結婚の交渉場面なのである。

画中に描かれた文字情報から貴族がスクワンダーフィールド伯爵ということがわかる。スクワンダーは浪費を意味する言葉であり、浪費癖で経済的に困窮している貴族という、駄洒落的な命名なのである。窓の外を見ると建築途中の建物があり、それが困窮の原因だと知れる。若い二人の前にいる2匹の犬は、互いに鎖でつながれ、無理矢理な結婚の寓意となっている。また、部屋の壁に掛けられた画中画は、誘惑、殺害などを寓意し、二人の未来の不幸を暗示している。

こうしてみると、寓意画が、世俗化傾向を強めたオランダ絵画などをへて、ホガースにおいて同時代の社会をえぐる辛辣な風刺画に転生した、という見方も成り立ちそうだ。以前(続続編)、バンクシーの個展「Turf War」での、チャーチルの肖像画を取り込んだインスタレーションについて、「寓意などを複雑に織り込んだ風刺こそ、18世紀イギリスの国民的画家ウィリアム・ホガースの得意技であった」と書いた。バンクシーの風刺の源流をホガースに見ようというわけである。

(注1) 私流の分類だが、バンクシーには、違法性をともなうストリートでの作品と、最初から美術界の慣習に合わせて制作した作品があり、彼は使い分けている。前者を私は「ストリート・ワーク」、後者を単に「アート」と呼ぶことにしている。「終末論から読み解くバンクシー」初回編を参照していただきたい。

(注2)《当世風の結婚》の読解について、以下の文献を参考とさせていただいた。桜庭信之『ホガース論考・増補版』研究社1987年。森洋子『ホガースの銅版画』岩崎美術社1981年。『週刊グレート・アーティスト、ホガース』同朋舎出版1991年。高橋裕子『イギリス美術』岩波新書1998年。小林章夫・斉藤貴子『風刺画で読む18世紀イギリス』朝日新聞出版2011年、など。文献によって読解内容が異なる場合もあるが、私の勝手な判断で取捨選択させてもらった。ご容赦願いたい。

まるで演劇のような

ホガースの得意技は、寓意や暗示だけではない。細やかな人物設定もそうだ。例えば伯爵を見てみると、両脇には松葉杖があり、包帯を巻いた足を足温器にのせているから痛風病みであることがわかる。贅沢三昧の貴族に多い病気だったそうだ。商人の方はロンドン市の参事会員であり、相当な豪商という設定である。また、登場人物の顔もそれぞれの役柄にふさわしく描かれている。絵画理念である理想美や崇高美などとは対照的な世俗の風貌であり、リアルである。いかにも軽薄そうな風貌の貴族の息子は、商人の娘には無関心で、鏡に映る自分の姿にご満悦である。娘を慰めている弁護士はハンサムながら好色の気配を漂わせ、次に彼が登場する第四幕の予告になっている。

「図」ではなく、「幕」という言葉を使ってしまったが、演劇として見たくなる絵なのである。大の芝居好きでシェイクスピアを尊敬してやまなかったのがホガースである。ただ、演劇には時間の推移があるが、静止画にそれはない。1枚の絵の中に無理矢理時間が埋め込まれることになり、多少の違和感を残す。結婚の交渉中なのに娘はすでに婚約指輪をもてあそんでいる。建築家がなぜかこの部屋の中にいて、工事の再開を指図しているかのような様子、などなど。まあ、気にしなければそれまでのことだ。1枚の絵の中に寓意や暗示、リアルな人物描写、時間などが溢れんばかり盛り込まれているわけで、それを楽しく読み取りながら、次の絵に目を移すのである。

第二図以降を簡単に説明しておこう。政略結婚後の若夫婦がそれぞれ勝手な浪費生活をして、夫は浮気に走り、愛人とともに梅毒となって医者にかかる始末。妻は妻で例の弁護士と深い関係となって、逢い引きを重ね、ついに夫に乗り込まれて、あの第五図に至る。逢い引きの最中に乗り込んだ夫は、弁護士と決闘し、胸を刺されるという修羅場である。妻は夫に許しを請い、間男の弁護士はだらしない格好のまま窓から逃げようとしている。が、もう遅い。夫は死に、夜警がすでに部屋の入り口に駆けつけている。

第六図(図4)では、悲しい結末が待っていた。場所は妻の実家である商人の家で、そこで彼女は自殺したのである。死にゆく妻の足下には毒薬があり、すぐ横には紙片が落ちている。その紙は、公開処刑の際に見物人に売られた号外のようだ。当時の慣習で、処刑される人の最後の言葉が掲載されたらしく、彼女は愛しい弁護士の言葉を読んで死を決意したのかもしれない。死にゆく母親にすがりつこうとしている幼子、しかし、不幸の連鎖が・・・その子はすでに梅毒に犯されている様子である。

こんな悲しい時にもかかわらず、商人は死んだ娘から指輪を抜き取ろうとしている。死んだ人間に高価な指輪は不要ということなのだろう。どさくさに紛れてテーブル上の食い物を盗み食いしている犬が、商人の強欲の寓意となっている。

以上、《当世風の結婚》を専門家の研究をもとに、私見をまじえて読み解いたわけだが、これでほんの一部であり、まだたくさんの寓意や暗示、人物その他の設定、時間が絵の中に埋め込まれている。こうした様々な絵画テクニックを使って、この時代の人々を惹きつけ、楽しませ、さらにホガースの考えを伝えようとしたのである。

風刺画でデビュー

-

頂上に山羊(欲望)が立つ運命のメリーゴーラウンドには、

投機熱に浮かれた貴族、牧師、娼婦ら、あらゆる階層の人たちが乗っている。

ウィリアム・ホガースは、1697年11月10日、ラテン語教師の子としてロンドンに生まれた。中産階級の下といった、まずまずの家柄だったらしい。ところが父が副業に失敗して破産し、1707年頃に監獄に入れられ、一家全員がついていった。破産したら入獄?一家全員でついていく?と思うのだが、債務者専用の監獄だった。規則は比較的緩やかとはいうものの、ホガースが11歳~15歳といった年頃だったらしく、厳しい少年時代だったと言うほかない。

父が釈放されたのは1712年で、その後のホガースは17歳頃に銀細工師の徒弟となり、1720年、22歳で独立する。ただ、需要の幅が狭い銀細工ではなく、さまざまな可能性のある銅版師を目指し、しかも結果はすぐに現れた。職人的仕事をこなす一方で、創作にも手を染め、早くも独立の翌年には銅版画《南海泡沫事件》(図5)で評判を取った。

株価大暴落によってイギリス中が大騒ぎとなった事件を題材に、不正な株価操作や政治の腐敗を鋭く風刺し、さらにはその深層に潜在する人間の欲望をあぶり出す。笑いを誘うエンターテイメントでありながら、人間が守るべきモラルを提起する。この一枚物の銅版画には、すでにホガースの基本姿勢が現れている。その後は17世紀の風刺詩人サミュエル・バトラーの『 ヒューディブラス』復刻版の挿絵(1726年)などを描いた。

油彩画にも意欲的で、1724年には宮廷画家ジェイムズ・ソーンヒルが開いた画塾に入学している。そして、ソーンヒルの娘と身分違いの恋仲となり、駆け落ちするといった人生ドラマを間に挟みながら、油彩画でも様々な功績を残している。とりわけジョン・ゲイ作の『乞食オペラ』の舞台場面を描いた、全六図の油彩画連作《乞食オペラ》(1728年)は重要だ。ホガースによるオリジナルな演劇的絵画を生み出すための触媒になったと思われる。そして、1731年に全六図の油彩画連作《娼婦一代記》を制作、翌年に版画化して大当たりを果たした。可憐な田舎娘モルが、大都会の闇に引き込まれて転落していく姿を描いた作品である(図6)。

-

上 ロンドンに到着したモル

下 モルに話しかける女衒

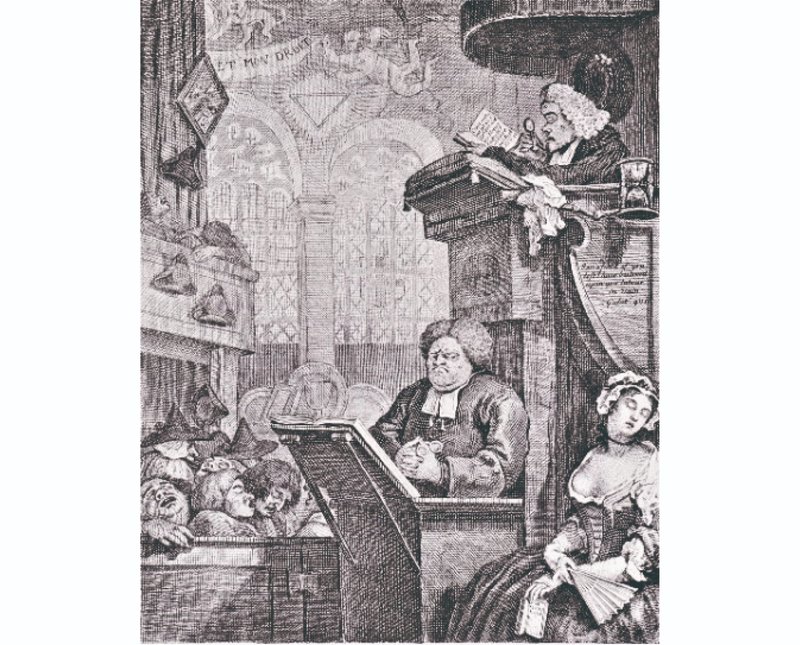

ホガースはさらに次々と名作を創作していった。だらけきった礼拝風景を描いた《居眠りする信徒》(1736年)(図7)、粗悪な安酒ジンがもたらした地獄《ジン横丁》(1751年)、動物虐待から始まる少年ネロの転落の人生を描いた連作《残酷の四段階》(1750年頃)、腐敗政治の乱痴気騒ぎを風刺した連作《選挙》(1755年頃)などがある。風刺の対象は宗教問題、政治問題、社会問題、人間性の問題と、幅広い。なかには《ビフォー・アフター》(1730年頃)のような春画めいたものさえある。

油彩画に習熟して以降は、最初に油彩で描いてそれをもとに版画を制作するケースが多い。それぞれの特徴があるわけで、油彩画には色彩のインパクトがあり、版画販売の宣伝としても使えた。版画はどうかというと、独特の質感と緻密な表現があるし、ある程度の量産が可能である。ホガースに成功をもたらしたのは、この版画であった。

美術作品に対する私たちの見方では、稀少性を重視するため、版画のような複製技術による作品を少し低く見る傾向がある。これは偏見である。それどころか、量産が可能だからこそ、版画はホガースを国民的画家に押し上げたのである。

巨額を稼ぐ流行作家

『風刺画で読む18世紀イギリス』(以後『風刺画で読む』)は、ホガースの版画販売の実状について、まだはっきりしないところが多いとしながらも、次のように記している。販売場所は、ホガースの自宅、書店、版画店であった。さらにコーヒー・ハウスや酒場、床屋にも飾られていて、それが売れることもあったという。コーヒー・ハウスは、当時流行の男たちの溜まり場で、新聞・雑誌が読み放題だった。当時は出版ジャーナリズムの興隆期であり、イギリスでは「コーヒー・ハウス等を通じて、ヨーロッパのどの国にも増して定期刊行物の大衆的普及が進んでいた」のである。ホガースの父親が手を出した副業がこれで、しかもラテン語を使うことを売りにした高級コーヒー・ハウスだったが、狙いがはずれたらしい。

『風刺画で読む』は、ジャーナリストと小説家との関連について記していて、これも興味深い。この時代にイギリスでは小説という文学形式が生まれたが、ジャーナリズムと無関係ではなく、『ロビンソン・クルーソー』(1719年)のダニエル・デフォーと、『ガリヴァー旅行記』(1726年)のジョナサン・スウィフトは、それぞれの雑誌を創刊した人だった。いまでは小説家として通っているが、「本当は、彼らは小説家である以前にジャーナリスト」だったと指摘する。

さて、ホガースの版画の値段だが、「どうも一枚あたり五、六ペンスか高くても一シリング程度、つまり労働者の一日の稼ぎ程度であったようだ。現在の日本円に換算してみると、二千五百円から六千円くらい」で、労働者が買うにはちょとつらいといった金額だが、「中産階級以上にしてみれば、若干の金額で済む贅沢だったかも」しれないという。ただ、ヒットすれば大きい。最初の大ヒット作である銅版画《娼婦一代記》では1,200ポンド、今の日本円で億単位の利益をえたとのことだ。今風に言えば、「流行作家」という言葉が思い浮かぶ。

先に《当世風の結婚》を演劇として見たくなると私は書いたが、ホガース作品は小説などの文学にも近い。作品内容の上でも互いに影響し合う関係だし、版画に限れば、販売や流通面でも似通っている。事実、ホガースは、版画《娼婦一代記》の時から、小説などの分野で広がった「予約購読出版」をいち早く取り入れ、効率よく金を稼いでいる。

時代を超える力

ホガース作品をどういう文脈の中に置くのかが、大いに問題である。まずは芸術の中にというのが普通だろうけども、この論考では芸術という見方を急がないことにしている。だからもっと広く、まずは表現一般にもどした上で考えたい。とくに彼の版画はそうで、中産階級を主とした大衆文化の確立という時代的要請に応える表現だったと見るのである。その背景には、「王は君臨すれども統治せず」のイギリス的市民革命の成果があった。古い王侯貴族の文化から新しい市民文化への移行が始まっていたのである。《当世風の結婚》の主題などは、まさにそのままで、移行期に露呈した悲喜劇であった。

移行期が要請したものは、社会へのコミットだったのではないか。この時代に登場した小説家が「小説家である以前にジャーナリスト」だったとするなら、ホガースにも同様な傾向があったとしてもおかしくはない。彼の版画は、絵で書いた小説であり、彼は「画家である以前にジャーナリスト」だったと読み替えてもよいくらいだ。その方が風刺との相性もよい。

なるほど彼は、画家らしい仕事として肖像画(図8)やカンヴァセーション・ピース(家族団欒画)を描いたが、彼の風刺画とは内容において乖離している。風刺画によってこそホガースの存在が今日まで伝えられているわけで、無理に一般的な画家に帰属させる必要などないのである。

-

友人を描いた堂々たる肖像画であり、技量の高さを示してはいるが、

美術史上に特筆する内容があるのかどうか。

とはいえ、ホガースの肖像画などに見るべきものがないのかと問われたら、あると答えたい。名もない庶民の娘を描いた、油彩画の《エビ売りの少女》(1740年頃)(図9)である。風刺性はまったくないけども、王侯貴族を描くことが最高のステータスであった伝統的な肖像画を凌ぐ。それから80年余りのち、スペインの巨人ゴヤは、辛辣な風刺画や黒い絵を描いた果てに《ボルドーのミルク売りの少女》(1827年頃)を描いた。そこに共通する精神を感じないわけにはいかない。

ホガースの肖像画でもう一つ興味深い作品をあげておこう。若くて美貌の殺人者を描いた、銅版画の《女死刑囚サラ・マルカム》(図10)である。日雇いの家政婦サラは、金銭欲しさに雇い主の女性とその友人を絞殺し、17歳のメイドの喉をナイフで殺傷した。逮捕されたサラは、大群衆の前で絞首刑に処され、その遺体が葬儀屋で展示されたが、日夜、見物人が絶えなかったという(森洋子『ホガースの銅版画』)。今日ならさしずめ連日のワイドショー的な騒ぎだったと思われる。ホガースは、駆け落ち後和解していた義父と連れだって、処刑数日前に独房を訪れている。義父の権威を利用して面会を実現させたのかもしれない。

不思議な絵である。風刺の気配はない。身なりは貧しいながら、サラは落ち着き払い、まるで貴婦人のような気品を漂わせている。油彩画の方は確認できていないが、「犯人の若くて美貌の、しかし残虐な人相をよく描出している」との評判だったという。が、銅版画を見るかぎり、世間評は疑問だ。残虐な人相?どこが?といった感じである。ホガースがサラと言葉を交わし、真実を感じ取り、ある種の同情を・・・などと、つい想像してしまう。

庶民や貧しい人々、さらに犯罪者さえ真正面から描くホガース、淡々と描いていて、それでも説得力がある。が、こうした絵に惹かれるのは、風刺のホガースが描いたから注目させられる、という見方も成り立つ。しかし、いったん注目すると、目が離せなくなる絵でもある。ゴヤの《ボルドーのミルク売りの少女》も同様である。不思議な絵たちであり、美術史的な役割や位置は見えにくく、その評価は非常に難しい。ただ、その精神において、時代を超える力をもった画家だからこそ描きえた絵画、そう思いたいのである。

歴史画に無駄な時間を

逆に時代の制約を背負った絵もある。競争心からか、あるいは本気で、ホガースは歴史画にも取り組んでいる。ヘンリー八世の離婚問題以後の宗教改革にともなって、イギリスでは聖像否定や破壊が起き、歴史画(とくに宗教画)の発展が阻害された。そればかりかイギリス美術全体がふるわなかった。その間を埋めたのが大陸出身の外国人作家ハンス・ホルバイン、アントニー・ヴァン・ダイク、ピーター・リリーたちで、主に肖像画の分野で美術界を牽引した。それでもホガースの時代には歴史画重視の空気が生まれていたようだ。イギリス人作家の活躍が始まった時期でもあり、ホガースの義父ジェイムズ・ソーンヒル(1675~1734)がまさにそういう人だった。

彼は歴史画による建築内部の装飾で高い評価を受け、1718年に宮廷画家になり、1720年にはイギリス人画家として初めてナイトの称号を授けられた。イギリスの美術はイギリス人が牽引すべきだと考えていたホガースにとって、ソーンヒルは理想の師匠だったし、本気で尊敬した。そしてホガースもまた歴史画に挑戦し、描いている。宗教を主題とする《べテスダの池》1734年、神話が主題の《シギスムンダ》1759年(図11)、等々である。

それらはホガースらしさを含んでいるものの、基本的に後ろ向きであり、伝統的アートへの迎合だった。美術史家のフランク・ウィットフォードは、「ウィリアム・ホガースは風刺画に才能があるとわかっていながらそちらに集中しないで、聖書や神話をもとにした絵を描くのに膨大な時間をむだに費やした」(注3)と手厳しい。しかし、当時は、西洋絵画ヒエラルキーの最上位ジャンルである歴史画を描けるかどうかが画家の評価に直結した。風刺画で富と名声をえて国民的画家となることと、芸術家の頂点に立つことは違うのである。

西洋にとって自分たちの神話や宗教、歴史は重要な精神的バックボーンであるから、それらを描く絵画が大切にされてきたのは当然であろう。とりわけルネサンス以降は、美術が職人仕事から分離し、芸術という認識を深めていくが、そうした流れの中で歴史画は高い芸術的評価をえた。ホガースの時代に至ってもそれは変わらなかった。では当時の風刺画の芸術的評価はどうかというと、低い、あるいは曖昧なグレーゾーンにあったと思われる。いや、当時だけではないのかもしれない。

高橋裕子の『イギリス美術』を読んで、少し驚いた。イギリス美術について多くを学べたし、イギリス美術に大陸風とは異なる状況や独自性が数々あるとの主張は興味深かった。が、ホガースに対する評価は意外に低くて、イギリス絵画の父という私の先入観は是正を迫られたのである。

もちろん「父」というのは近代イギリス絵画の父という意味であり、イギリス美術全体からすれば扱いは低くなる。それはわかるのだが、型どおりの評価ですませて、その画期的意義については肩すかしのような評価で終わらせる。いろいろ書いてはいるが、高橋にとってホガースは「風俗画で知られるウィリアム・ホガース」であり、「《当世風の結婚》は、美術史の分類では『風俗画』と呼ばれるタイプに属する」という。なるほどアカデミックな分類に当てはめればそうなるだろうし、間違ってはいない。ただ、これでは「風刺画のホガース」が背後に回ってしまうし、ホガースの尖った部分が見えてこない。

また、ホガースの油彩画を誉めるものの、核心部分を外した、次のような言及になっている。「油彩画は版画で生活する片手間に学んだにすぎないホガースが、彼の世代のイギリスの画家の中では抜群の絵筆のつかい手だった」ことに注目させられるとし、「勢いのある筆さばきは、肖像画であれ風俗画であれ、彼の絵の人物の表情にいっそうの精彩を与えている」とする。その上で《エビ売りの少女》を参考図にあげる。そうなると、申し訳ないけど、つい悪い冗談を言いたくなる。片手間に学んだ抜群の筆さばきで勢いよく描けば、あの絵が描けるんだ、と。私としては、美術史家の高橋に、一般的な肖像画との違いを語ってほしかったのだが、その点には触れていない。肖像画ではこの作品のみをわざわざ参考図にあげているのに、やはり肩すかしで、欲求不満が残った。

(注3)フランク・ウィットフォード著、木下哲夫訳『抽象美術入門』美術出版社、1991年。

画期的な再評価か?

高橋は、ホガース絵画を美術史(主に絵画史)に溶かし込むために無理をしているのではないか。いやいや、こうも言える。高橋の処置は正しくて、ホガースの風刺画は無理をしなければ美術史に溶かし込めないのだと。もともと美術史との相性が悪かったからである。

再び『風刺画で読む』の指摘に目を向けよう。「風刺版画では生前から名声を確立し、そのまま今日に至るホガースが、こと伝統的な歴史画の方面では」評価が遅れた。「それはおそらく、同時代評の厳しさにある」とする。その代表例が、ロイヤル・アカデミーの初代院長となったジョシュア・レノルズ(1723~92)の批評で、ホガースに対して「低俗な主題」「卑俗な精神」と断じたと指摘している。

ホガースより一世代下のレノルズは、イタリアに遊学し、ルネサンスの巨匠たちの様式グランド・マナーを本格的に学んで帰国した画家である。いわば周回遅れのイタリア・ルネサンスといったところだが、独自路線で前を走るホガースを嫌い、その死後も許そうとしなかったようだ。イギリス美術界の権威となったレノルズの辛辣な批評は、ホガースを美術史から弾き出すのに大きな役割を担ったと思われる。

ホガースの不遇は長く続く。そして「テート・ブリテン美術館が1997年と2007年にそれぞれ開催した大規模なホガースの回顧展で、歴史画家としてのホガースをクローズアップ」して、ようやく再評価されたという。高橋の『イギリス美術』は1998年の発行なので、本国においても再評価の途中の時期での出版だった。この時期だとホガースは美術史家にとって扱いづらい画家だったと推測される。

それはともかく、再評価の内容が気になる。『風刺画で読む』では再評価されたのが「歴史画家としてのホガース」としているが、ここで言うところの歴史画の意味がよくわからない。肖像画は?カンヴァセーション・ピースは?風刺画以外の風俗画は? あるいは、歴史画に限定した話ではなく、ホガース作品の全体が見直され、正統的な美術史に場所をえたという意味だったのか。そうだとして、では彼の風刺画も、有名というだけでなく、美術史の根幹の流れの中に位置づけられたのだろうか。

こういう書き方をすると、ホガースの風刺画は美術史の中に場所をえるべきだが、まだ達成されていない、と私が主張しているように思われそうだ。そうではない。もう、それは、終末論的には過去の論点だからである。

結論

ホガースに関心をもつ美術関係者の多くは、おそらくホガースに「芸術」を期待して鑑賞や解釈をする。が、前に記したとおり、無理に一般的な画家に帰属させる必要などないのである。「画家である以前にジャーナリスト」の線に沿って「風刺」を捉えるなら、ホガースの功績は、社会にコミットし、ひねりの利いた手法で市民の声を堂々と伝える近代風刺表現、その開拓者として評価すればよい。

ただし、近代風刺表現が大きな流れとなるのは、もう少しあとの時代だ。風刺画のコレクションや研究に力を入れている市立伊丹ミュージアムの指摘によると、イギリス初の職業風刺画家となったのはジェイムズ・ギルレイ(1757~1815)だという(注4)。彼はホガースの後継者と呼ばれたりするが、60歳も下の世代である。その世代になって風刺画がようやくジャーナリズムの中に安定的な場所をえたということになる。また、前回触れたフランスのオノレ・ドーミエは110歳ほども下の世代なので、取り巻く状況がまるで異なる。ドーミエの時代ともなれば、ジャーナリズムが本格化したばかりか、石版印刷の発達で風刺画がジャーナリズムと一体化した。風刺画はジャーナリズムに寄り添いながら大河となったのである。この方面から見れば、ホガースの先駆性と重要性がきわめて明瞭であることがわかる。

もちろん、後代のイギリス美術界への影響も見ておく必要がある。のちの時代にラファエル前派周辺がホガースの影響を受けるといった予想外の流れなどがあるからだ。とりわけウィリアム・モリスに見られる芸術の社会主義などは、風刺ではないにしても、社会にコミットする精神がホガースと重ならないだろうか。そして、こうした流れの中にバンクシーを置いてみようというわけである。芸術表現の枠内に押し込めるのではなく、様々な表現の複合をありのままに受け止めるなら、高い確率でホガースとバンクシーが重なって見えてくる。

以上が結論といえば結論である。美術史の素人が考えた結論なので、美術史的にはあまり当てにはならないが、芸術性を前提にしない分析も必要だと思い、試みた次第である。これまで芸術という言葉(意識、理念)は、様々な表現の複合体でありながら、一つの普遍的価値であろうとしてきた。もう無理、残念ながら一つにはならない。複合を認め、複雑に絡み合った状態を解きほぐす必要がある。ホガースの場合、ダイナミックに絡み合っているので、かえって解きほぐしやすいのではないか。

その意味では、もう一つ分析を試みたかった。「エンターテインメント」である。風刺表現は、表現手法として、ドラマチックな展開や笑いの種を含ませる場合が少なくない。そうして観衆を楽しませる。歴史画などの堅苦しい内容や儀式儀礼の雰囲気とはずいぶんと違うのである。当時のホガースの人気には、このエンターテイメントからの考察が必須であるとは思うものの、今は頭出し程度にしておこう。

さらにもう一つ触れておきたいことがある。ホガースは、風刺画によって、ジャーナリズムを含めた出版文化の中に場所をえた。しかし、芸術家の頂点を目指した彼は、風刺画に十分な手応えを感じながらも、肖像画、そして歴史画にも挑戦し続けた。では一世紀余りのちのドーミエはどうだったか。彼の風刺画は最初から出版文化と一体化して消費された。一部は独立した石版画、すなわち「もの」として売買されたけども、基本は出版物とともに消費される「静止画」だった。サロンに出品したり歴史画を描いたりしているが、ホガースほどの懸命さはなく、美術への郷愁、余技的な感じがする。

さて、バンクシーはどうか。ドーミエの時代よりさらに一世紀半ほどのち、ということになる。バンクシーの場合、情報社会のただ中にあって、情報の攪乱を引き起こしながら表現活動を展開する。情報が溢れ絡み合う中で、人々の注目を集める犯行アクションに力点が置かれていて、造形的側面に大した意味はない。美術館ジャック、分離壁、難民船、地下鉄コロナ絵、等々の犯行を伝えることが肝である。もはや「もの」ではなく、「静止画」でさえなく、情報社会の中の「情報」である。高額で売買されている作品は、本人が造る偽物か、せいぜい情報の形見や見本品にすぎない。と、いったことを考えたりするのだが、これも今は頭出し程度にしておこう。

(注4)市立伊丹ミュージアムのホームページによる。

FINIS 時の翁のつぶやき

それにしてもホガースの遺作がふるっている。世の中をさんざん風刺していたが、最後は自分自身を風刺した銅版画《竜頭蛇尾》(図12)を描いている。

登場人物は、砂時計を携えた「時の翁」、すなわち時間を支配する神である。本来は情け容赦なく人々から時を奪う神だが、ちょっと様子が変だ。力なく横たわり、時間を刈り取る道具である鎌も折れ、「FINIS」と弱々しくつぶやいている。時の翁の周囲には壊れたものばかりが散乱し、すべてが世界の終わりを予告している。いや、何か違うようである。

この版画は、自分の全版画作品を一冊にまとめ、その巻末に収める予定の作品であった。しかし、この頃のホガースはすでに病気がちになっていたらしい。終末は世界というより、自分自身だったのである。そのためか、どこか自虐的で、感傷的な雰囲気が漂う作品なのだが、さすがホガース、自虐的風刺をユーモアに変えてしまっている。見事である。この版画を制作して6ヵ月後にホガースは死去した。

図版出典

図1 『Banksy』PARCO出版、2011年。

図2~4・8・9・11 『週刊グレート・アーティスト、ホガース』同朋舎出版、1991年。

図5~7、10・12 森洋子『ホガースの銅版画』岩崎美術社1981年。

終末論から読み解くバンクシー(追②)完

おまけ

夏目漱石、1905年のホガース評

1905(明治38)年から翌々年にかけて、夏目漱石が東京帝大で「18世紀英文学」という名の講義をし、その内容が1909年発行の『文学評論』(春陽堂)にまとめられている。その本(注5)によると、漱石は、講義の中でホガースに言及している。言及した講義の日時までは特定できないので、象徴的な意味で「1905年のホガース評」としておこう。留学経験がある人とはいえ、日本人による、もっとも早い時期でのホガース評であり、たいへん興味深いのである。

漱石は、18世紀イギリスの画家として、ホガースとレノルズについてかなり詳しく語っている。とくにホガースに強い関心を示し、「一代の奇傑ホガース」「ホガースという人は疑いもなく一種の天才である」とまで言っている。ただし「天才ではあるがよほど片寄ったほうである」として、こう語る。「彼の絵を見ると色が非常にいいというわけでもない。またいまの人のやかましくいうデッサンなども(余のごとき素人の目から見ても)調っておらん。しかしながら彼は当時の風俗画家として優に同時代の人を圧倒するのみならず、一種の意味からいえば、おそらく古今独歩の作家かもしれない」。

漱石が直に見た作品は油彩画の《当世風の結婚》で、場所はナショナル・ギャラリーだったかのように語っている。その他にも直に見た油彩画や版画があるかもしれないが、多くは版画集、画集だったのではないか。それよりも、興味深いのは、「彼は他の画家のごとくギリシャの諸神や古代の勇者などを題目とすることを屑(いさぎよ)しとしなかった。彼は気取った上品ぶった高尚がった画風を唾棄した」と語っていることだ。ホガースの歴史画への野心を知らなかったのか、あるいは知った上での判断なのか、明確に反アカデミズムの視点で評価している。

また、ホガースの絵は「疑いもなく卑猥である。ある点に至ればほとんど残忍に近い感を起す。臆面もない斟酌もない画である。のみならず、故意に、もしくは無理無体に、露骨を衒いすぎるから、一種の意味の理想画で、また一種の意味の写実画および風俗画である」と分析する。その上で当時の文学に触れ、ホガースとフィールディングの類似を指摘する。「その滑稽的なる点において、その無遠慮なる点において、その風刺的なる点において、しかもその倫理的なる点においてよく類似している」と。今ではイギリス絵画の父とも呼ばれるホガースだが、フィールディングの方もイギリス小説の父と呼ばれたりする。漱石は、この二人の類似を「1905年のホガース評」で指摘していたわけである。

さて、じゃあ、レノルズを批判否定したのかというと、そういうわけでもない。レノルズは肖像画部門の開拓者であり、それまでの約束ごとにとらわれていた肖像画が「レノルズが出てきて、はじめてこれを一変した」と評価する。彼の絵には落ち着きがあり、驚くほどの緻密な観察がある、等々と語り、描く相手の微妙な表情もうまく捉えて描くと感心する。さらに、こうしたレノルズの描く肖像画は、文学では何に相当するのかと、分析遊びを始めるのである。

ホガースの場合は写実小説、歴史画なら歴史的ロマンス、クラシカルな題目の絵画は古代神話を題目とした詩に相当するかもしれないと分析。で、レノルズの肖像画に相当するのは性格描写(Character sketches)ではないかと結論する。さらに「Character sketches」の歴史的変遷などに触れてから、18世紀の時代的好尚が絵に現れて肖像画となり、文に現れては性格描写となった、そんな可能性を指摘する。浅薄な思いつきにすぎないとも語るのだが、美術的には、肖像画に対して一歩も二歩も踏み込んだ考察をしていて面白い。

もう一つ興味深いのは、18世紀の二面性に触れていることだ。「18世紀は一面にクラシカルな世である。フィールディングやホガースが出たにもかかわらずなかなか約束的である」と語る。クラシカルな世と時代的好尚とがあり、「レノルズはこの中間に立って巧みにこの二者を調和して彼の画を時勢に応ずるほどのクラシカルなものにした」と語る。今日では常識的な見方だが、日本人による1905年の見解だと思うと、なかなか感慨深い。

レノルズは、いわば漱石の射程内にあり、自分の感覚や理屈でまかなえるもの、といった印象である。他方のホガースとなると、「奇傑」「天才」「古今独歩」などと形容していることからもわかるように、射程外の存在だったのではないか。十分な理解はできないけども、その大きさだけは感じ取れる存在ということである。

イギリス本国でのホガースの評判は、低俗・卑属のイメージがつきまとい、長く不遇の時代が続いた。再評価はどうだったかだが、本文で記したとおり、ホガース再評価の転機は1997年と2007年に開催された大規模な回顧展だったという。しかし、実は、転機はもう少し前にもあった。森洋子『ホガースの銅版画』によると、「イギリスでは1971~72年、ロンドンのテート・ギャラリーで大ホガース展が開催されてから」ホガース研究がたいへん盛んになったというのである。ところが、ところが、さらに古い転機があった。

桜庭信之『ホガース論考・増補版』には、「1908年の冬の展覧会で、全国に散在していた彼の絵が29枚も集められて、ようやくホガース再評価の声が高まってきた」とある。どうやらこれが最初の再評価だったようだ。

この時、すでに漱石の大学講義は終わっていた。本の出版は1909年3月であり、展覧会より後であるが、再評価の動向を書き加えた気配はない。そもそも日本にいる漱石が英国の美術動向をリアルタイムで把握していたとは思えない。「1905年のホガース評」は、ホガースの評判が本国でもまだ低調だった時期になされたのだと思われる。

それでいて、あの大胆な評価であり、独自の解釈である。その大胆さや柔軟さに驚かされるし、しかもそれが100年以上前の評なのである。もう一度言おう、たいへん興味深い、と。

(注5)ここでは夏目漱石著『新装版 文学評論』講談社学術文庫、1994年刊を参考とした。引用もすべて同書から。

終末論から読み解くバンクシー 【完】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?