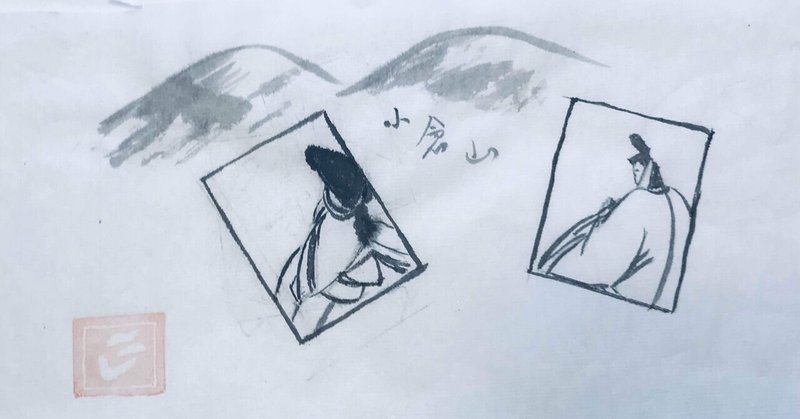

身もこがれつつ 小倉山の百人一首 周防柳著 その一

小倉百人一首は、いつできたのか、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集、などあまたの歌集が、代代の帝の命で、編集された。これらの中から誰が選び、札にしたのか、知りたくてこの物語に、辿り着いた。やはり定家でありました。それに後鳥羽上皇、西海に沈んだ、兄安徳帝の後に四歳で、後白河法皇により、帝位についた。二十歳で退位し長子の為仁親王(土御門帝)に、譲位し上皇となった。定家はこのおん方のことはあまり知らなく、主家九条家の失脚のせいで宮中から縁遠くなり、直接かかわりを持つことがなかった、聞くのは、あまり芳しくない噂ばかり、上皇は大の学問嫌い、傲岸不遜で極度に負けん気が強く、無類の遊び人であること、好きなものは、乗馬水練、弓射相撲、賭け事酒宴、白拍子歌舞音曲。片時もじっとしておられぬたちなので、御座にとどめておきたいときは、美味美酒を並べるか、よほどの美女美童を侍らすしかないこと、強者である。堅苦しいことは極度に嫌う、この主君がまさか和歌に興味をもつとは、定家も父の俊成も思っていなかったのだ。院から百首歌への参加を命じられたのだ。応保二年[千百六十二年]定家は藤原北家の傍流、御子左家の俊成の末の男子として生まれた。時は二条天皇の御代、政は平家の手の内にあり、後白河院が巧に向こうを張っている状態だった。父は幽玄深淵な歌風で注目を集め、平家の公達にも厚遇されたが、いにしえより、歌詠みは職人同然に見なされ、出世には縁遠く不遇をかこっている。そのおかげで後の激動に巻き込まれずに済んだ。俊成は複数の妻との間に二十人を超える子がいる艶福家だが、生まれるのは、女子ばかり、たまに男子が生まれても、誰も文学の才がなかった。遅く生まれたこの子は、明らかに特別な才能があった。七歳の頃から筆や硯だのに興味を持ち、墨汁を跳ね散らしながら、たらちねの、ちはやふる、みちのくのと、歌語と戯れている。又母や姉たちに交じり、源氏物語や伊勢物語ごっこに興じ、飽きることがなく、遊んでいるうちに人の名も土地の名も、みな覚えてしまう。幼いのに凝り性、没入するとその物語の主人公になりきる。これは言の葉に対する感性が並みでないと、夫婦して喜んだ。ただ体の発育は良くなく、よく熱を出して、両親を心配させ、えらく手がかかったが、家族の愛情を一身に受け、そこそこの可憐な少年に育った。俊成は息子の興のおもむくところを尊重し、遮ってまで手ほどきをせず、かわりに一つのことだけうるさく言い聞かせた。古歌に学べ古歌に学べば、おのずとよい歌ができる.先人が積み重ねてきた麗しき心を掬い取り、すぐれた言の葉を引き、その上におのれの創意を重ねることにこそ、敷島の道の神髄がある。これが俊成のこだわった本歌取りの要諦であった、歌の道でたつきを立てていきたいならば、歌詠むだけでなく、選者となり評者となり、判者となり、他人の詠を評価する力を持たねばならない.歌道の博士になる必要がある。知識と教養に満ちた伯楽の、そんな父の薫陶を受け日夜修行に励んだ。元服の儀式を行った翌年の十四歳のとき、農村から疱瘡が流行りだし、都に流れこんで来た、虚弱な少年定家もその毒に侵されてしまった。重篤化し生死の境をさまよった末に、峠を越えた。あばたが顔に少し残ったが、男子だからきにせずともよい。従五位下の侍従として、宮づとめを始めた。翌々年又もや疱瘡の魔手につかまった。今度は以前よりも重く両親はあきらめたが、又しても定家は乗り越えたが,耳の聞こえを少々失した。人声は普通に判別できるはずだから、日常や出仕に差し支えないと、薬師は告げるが、高い鈴の音蚊の鳴き声、森羅万象の奏でる微細な音を、歌人にとって重要なのだ、定家は自室にこもり、誰とも口をきこうとしなかった。一月が過ぎた頃、俊成は息子が傍仕えの者に紙と板切れを、しきりに所望していると聞いた。何事か、幼児でもあるまい、失意の余り頭がおかしうなったのか、不審であったが従者には

なんでも求めのとおりにせよと言いつけたところ。若様は紙と薄板を貼り合わせ、手札のようなものこさえておられます。それに文字を書きつけ、一日中裏返したり表替えしたりして、何かつぶやいておられますと、注進をうけさすがに不安になった、俊成は息子の曹司に向かいのぞいた。一面に白い札をまき散らした中に、瘦せっぽちの我が子がいて、夢中になってあなたの札を取ったり、こなたに札を返したりしている。[なにしておじゃる][古今集です]手近な札を一枚、差し出した。表面には花の色は移りにけリー、裏を返したら、小野小町。隣の札をまた渡された。ちはやふる神代も聞かず竜田川―裏を返した、在原業平朝臣とあった。これを拵えるために、紙と板切れが必要であったか。哀れなひどい癖字だ、もともと硬い手蹟であったが、これほど極端ではなかった。一文字一文字を形として、目に焼き付けようとするからこうなるのだ。言の葉を音として耳で味わうなら、こんな風にはならない、音の速さに追いつくため、滑るような運びになるはずなのに。定家は言いました、父上、我はあれから一月、考えましたこうゆうことになって、我はどうすべきなのか、悟りました。古歌に学べと父上が再三言われていたことです、真の効用はわかっておりませんでした。この札でこの国の先人が詠うてきた歌を、みな覚えいにしえよりの古歌名歌を、全てこの頭の中に収めてみせまする。本邦和歌一千年の伝統の生き字引になります。[陸奥のしのぶもぢずりたれゆえに、乱れむと思ふわれならなくに]河原左大臣源融。この歌には艶やかなしのぶ草の衣、その衣でも覆い隠しがたい恋模様、陸奥のいずくやらを模した融の左大臣の邸の景が見える。そのさらに向こうには、この歌を慕うたという、業平中将の[伊勢物語]の春日野の模様まで浮かびまする。我もこのように三十文字余り一文字の中にあざやかな絵を描くつもりで励みまする。我は楽の音を奏でるように歌詠むことはできません、自然のうちの音を拾い、小鳥のさえずりのように、風のそよぎのように、そのまんま水の流れのように詠うことはかないませぬ。しかし、絵を描くように精緻に歌を作ることはできます。我はこの国の歌壇に積み重ねられてきた幾千万の言の葉を、縦横に用いて、匠の歌作りになって見せます。傲然と言い切った。 二へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?