なぜ若者に対する創業支援が必要なのか。

こんばんは、江川です。

創業支援プログラム「mocteco」3期継続のためのクラウドファンディングをはじめ、これまで53名の方々に、1,009,600円のご支援をいただきました。本当に、本当に、ありがとうございます。

いよいよ残り17日となりました。たくさんの方に応援していただいたり、アドバイスをいただく中で「なんで高校生や大学生へ創業支援が必要なの?」と問われ、説明をしてもなかなか伝わらず、大変悔しい思いをしたので、これを機に「なぜ若者に対する創業支援が必要なのか」を改めて言語化して共有したいと思います。

そもそも創業支援とは?

事業を興す人や、その会社を支援する事。ファイナンス、法務、IT、営業、採用など、その分野は多岐に渡る。創業支援とも言う。アベノミクスの成長支援の中でも、ベンチャー企業の支援は重点項目として挙げられており、国をあげての支援が注目されている。

引用:https://sogyotecho.jp/tag/%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4/

簡単に言うと、起業を考えている人に向けた様々な支援の総称です。地域にある身近な相談窓口で専門家への相談、補助金や融資制度、保証制度などのサポートなど、支援内容は多岐に渡ります。

国がスタートアップを支援する理由

しかし、なぜこのように国は起業を考えている人に向けて、手厚いサポートをしているのでしょうか。

こちらの記事が大変わかりやすかったので以下に引用いたします。

アベノミクスを構成する3本の矢は、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間の力を引き出す成長戦略」。第3の矢にあたる「成長戦略」の政策の柱のひとつが「産業の新陳代謝とベンチャーの加速」です。成果指標として、新規企業の開業率を現在の5%から10%台に倍増する目標が掲げられ、現在、さまざまな支援策が実施されています。

6月24日に閣議決定された「日本再興戦略 改訂版2014」においても、日本の「稼ぐ力」を取り戻すというスローガンの下、①「ベンチャー創造協議会」の創設によるオープンイノベーションの推進(大企業からのベンチャー創出を含む)、②政府調達の増加や創業者向け雇用保険等の制度改革、③起業家教育の強化やベンチャー表彰(内閣総理大臣賞)の創設等による国民意識の改革――といったベンチャー支援の強化が盛り込まれました。

さて、読者のみなさんの中には、「ベンチャーは自然に育つもの。政府が口を出すべきではないのではないか」との疑問の声もあるかと思います。しかし、政府がベンチャーを支援するべき理由は、あります。

その理由とは、ベンチャーや新事業の中から「雇用」と「イノベーション」が創出されるためです。事実、企業の社齢ごとの雇用の増減を見ていくと、新しい企業ほど雇用を創出していきます。企業の成長段階での雇用創出が大きいとの研究結果もあります。

さらにわれわれの生活を豊かにするイノベーションの多くは、ベンチャーから生まれているものです。スーパーマーケット、宅配便、パソコン、検索エンジン、SNSなどは、すべてベンチャーから生まれています。また、医療福祉サービスや新エネルギーなど、今後の成長が期待される産業や、既存産業の変革でも、未開拓の市場を機動的に攻めるベンチャーの活躍が期待されるところです。

さらにわれわれの生活を豊かにするイノベーションの多くは、ベンチャーから生まれているものです。スーパーマーケット、宅配便、パソコン、検索エンジン、SNSなどは、すべてベンチャーから生まれています。また、医療福祉サービスや新エネルギーなど、今後の成長が期待される産業や、既存産業の変革でも、未開拓の市場を機動的に攻めるベンチャーの活躍が期待されるところです。

「雇用」の創出 と「イノベーション」の創出。この2つが大きな理由であり、そういった企業が新たに生まれたり、企業が成長をしたり、イノベーションが生まれ続ける環境を整備し、そのようなエコシステム(生態系)をつくることが国の役割と考えられているのかなと思います。

日本各地で行われている創業支援

「日本再興戦略 改訂版2014」が閣議決定されて以降、日本各地で新規企業の開業率を現在の5%から10%台に倍増するための施策が行われてきました。平成25年にはスタートアップ都市推進協議会が設立。

起業や新たな事業などの「スタートアップ」は、経済成長を実現し、大きな雇用創出効果をもたらすとともに、暮らしの中に新たな価値を創造するものであり、日本の再興には不可欠なものです。 日本再興への期待が高まりつつある今、スタートアップ都市づくりに先進的に取り組む自治体が地域の個性を生かしたロールモデルとなり、経済関係団体とも連携し、日本全体をチャレンジが評価される国に変えていくことを目指して協議会を設立しました。

そして札幌市でも昨年2019年、札幌ならびに北海道でのスタートアップエコシステムの構築、人材育成を目的とした新たなプロジェクトSTARTUP CITY SAPPORO プロジェクトが始動しました。

福岡市は日本で最もポテンシャルの高い都市として注目を集めており、政令指定都市中で人口増加率No.1、市税収入は過去最高を記録(2019年7月時点)。

2017年4月には官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next(FGN)」の開設、様々な支援の拡充など、創業拠点都市づくりの日本における先駆的なロールモデルを構築しています。詳しく知りたい方は是非こちらをご覧ください(わかりやすかったです)。

東京都でもスタートアップ支援に力を入れておりましたが、世界最大級の起業支援機関である米ケンブリッジ・イノベーション・センター(CIC、マサチューセッツ州)の起業家支援拠点が7月に、東京都港区の虎ノ門ヒルズビジネスタワー内に開設することを知り驚きました。

なぜCICは東京を選んだのか。

現在CICは世界7都市に拠点を構え、海外拠点としてロッテルダム(オランダ:2016年開設)、ワルシャワ(ポーランド:2020年開設予定)に次いで3番目、アジアでは初の拠点となるそうです。

ミッションを「スタートアップ100社」「各分野をリードするスタートアップ10社」「女性起業家No.1の集積」「外国人起業家No.1/外資系スタートアップNo.1の集積」「国内外の大学の研究機関 No.1の集積」と掲げており、今後が大変楽しみだなと思っているのですが、なぜ様々な都市がある中で東京が選ばれたのでしょうか。プレスリリースに「東京を選んだ理由」が記されていました。

CIC 創業者兼CEOであるティム・ロウ(Tim Rowe)の日本におけるCICのビジョンは、「イノベーション国家・日本の可能性の最大化」に貢献することです。ティムは、世界最大規模の企業の10%以上が日本発であること、そしてこれら大企業はすべて、最初はスタートアップ企業だったことから、日本は多くの可能性を秘めた国だと考えています。 彼は、日本は起業家精神とイノベーションによってさらなる成功を収めることができると信じています。

近年、米国は、新産業の創造とスタートアップ企業の成功のためのプロセスを洗練化することによって大きな成功を収めました。 国際的なスタートアップと日本のスタートアップの両方をひとつの屋根の下に収めることで、CIC Tokyoは誰にとっても最高の相互学習の場となります。日本のスタートアップ企業はグローバル企業のビジネスアプローチを観察することができ、一方でグローバル企業は、日本でビジネスを行う方法を学ぶことができると考えています。

「世界最大規模の企業の10%以上が日本発」という事実をご存知でしたか?(恥ずかしながら、わたしは初めて知りました)

わたし自身、そのような感覚があまりなかった理由に「開業率の低さ」と「起業関心層の少なさ」があるのではないか、と思っています。

開業率は以前に比べると上昇傾向ではありますが、5%代にとどまっており、フランスやイギリスの13%代に比べてかなり低い傾向にあります。

国内の起業関心層は14.3%。関心のある半数が若者。

まず、日本全体でどのくらいの人が起業に関心があるかという話ですが、日本政策金融公庫総合研究所による調査で、18歳~69歳の男女で、起業に関心がある割合は14.3%で、起業家はわずか1.5%にとどまることがわかりました。

そして、年齢別に見ると「29歳以下」26.3%、「30歳代」26.9%と30歳代以下が53.2%を占めており、相対的に若いことがわかっています。

興味深かったのは、身近に起業家がいるかどうかが、起業意欲に大きく影響するのではないかというところです。

身近に起業家がいるかどうかの調査で、起業無関心層では「いない」と答えた人が7割を超えた一方、起業家では28.4%にとどまり、起業関心層では43.0%。

起業家の中で「身近に起業家がいる」と答えた人をみると、「友人・知人」が31.9%と最も高く、次いで、「両親」30.2%、「その他の親戚」27.0%、「勤務先の同僚等」15.0%、「勤務先の取引先」8.7%、「祖父母8.6%」、「配偶者」3.7%と続きました。

起業に関心があっても起業できない理由。

起業していない理由を調査(複数回答)したところ、最も多かったのは「自己資金が不足している」(58.6%)。次いで、以下の通り、経験不足、知識不足を不安視する声も多かったようです。

「失敗したときのリスクが大きい」37.5%

「ビジネスのアイデアが思いつかない」34.6%

「十分な収入が得られそうにない」27.1%

「財務・税務・法務など事業の運営に関する知識・ノウハウが不足している」24.0%、

「製品・商品・サービスに関する知識や技術が不足している」22.2%

「仕入れ・流通・宣伝など商品の供給に関する知識・ノウハウが不足している」21.4%

起業人口を増やすために必要なこと。

創業・起業の促進における課題として、中小企業庁は昨年末公表した資料のなかで、①実際の創業における困難(資金・ノウハウ)、②創業を考える人そのものが少ない(環境・意識)の2つを挙げました。

その解決の方向性として、現時点で多くの日本人は失敗した時のことを想定して無借金での創業を選ぶ傾向にあり、融資の活用も上昇しているが、融資制度の利便性を高めることで融資の活用件数を高めていくことが重要であると述べました。

また、経営ノウハウについては、全国で身近に創業の知識を学べる場所が必要であるとし、全国どの地域でも偏りなく創業に必要な知識が習得できる環境を整備していくことが必要だと強調しました。

また、起業時の補助金などの周知活動を強めることで、政府が「創業を促進」していることを広く知ってもらい、地域に身近な創業者を増やすことが起業無関心層のパラダイムシフトにつながるとしました。

引用:国内の起業関心層、わずか14.3% 〜起業人口を増やすためには何が必要?

...と、ここまで創業支援について色々と書いてきたのですが、なぜ「若者の創業支援をしているのか」でいうと、日本の経済や自分の生活を豊かにすること、札幌の開業率は全く関係ありません。

今までたくさんの大学生のみなさんとキャリア面談をさせていただきましたが、本当に一人一人が素晴らしく、そこには可能性しかありませんでした。

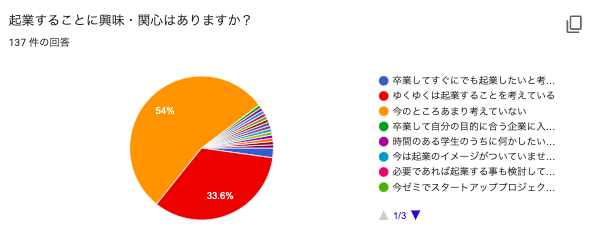

そして、エンブリッジでのキャリア面談の際、質問シートに記入をしてもらうのですが「起業することに興味・関心はありますか?」に対して137 件の回答があり、54%(74名)は「今のところあまり考えていない」でしたが、33.6%(46名)が「ゆくゆくは起業することを考えている」と回答をしてくれていました。企業関心層の調査で29歳以下が26.3%に比べると少し高い数値となっています。

3人に1人が起業に興味があると答えてくれていること。CIC 創業者兼CEOであるティム・ロウ氏の言葉で「日本は多くの可能性を秘めた国」とありました。わたしも心からそう思います。

しかし、多くの学生は卒業して「就職」という道を選びます。それは全く問題ないのですが「本当にその仕事がしたかったのか?」「本当にその会社に就職がしたかったのか?」が重要な問いだと思っています。

大学を卒業した後の進路。

文部科学省「学校基本調査」(平成30年度)をみると、就職した者は436,097 人(同 77.1%)で8割弱となっており、残りの約2割は就職以外の道へ進んでいます。「大学院等への進学」が61,655 人(全卒業者数の 10.9%)と1割強で、それ以外の者が残り1割弱となっています。

多くの若者が「就職」を選んでいることがわかります。しかし、長い道のりを経て得た内定にも関わらず、新卒社員の約3割が3年以内に離職しています。なぜ早期退職があとをたたないのか原因は色々と考えられますが、「雇用のミスマッチ」が生まれていることが大きいのではないかと考えています(ここについては長くなってしまいそうなので、いつか詳しく問題意識を書いてみようと思います)。

「起業」に向き合い見えてくる、生きる目的。

お互いに時間をかけ、入社して初めて「あ、この会社、合っていないかも」と気づく。それほど不幸なことはないなと思います。

moctecoのスタンスとして大切にしているのは、若者に対して起業を勧めるのではなく「選択肢として選べるくらいの自信と実力が身につく」ということだと思います。「100円でもいいから自分のビジネスプランで稼いでみる」がミッションなのはそういった理由からです。

これにはエンブリッジ代表の浜中さんの原体験があると思っていて、浜中さんは大学時代インターンをしていました。そこで実際に札幌の企業さんを周ったり、その中で「面白いね」と声をかけてもらったり、お客さんを獲得したり、実際に売上をあげていました。そういった実績があったからこそ「就職せずに起業してもやれるかも」と思うことができたし、起業が選択肢として浮上したのではないかと思います。moctecoにエントリーしたメンバーにも、そういった感覚は伝わっている気がします。

わたしも学生時代「デザイナーになりたい」という夢はありましたが「どんなデザイナーになりたいか」「なぜデザイナーになりたいか」という明確な目的はありませんでした。しかし、デザイナーとして三年間働く中で、だんだん目的が見えてきたように思います。

「やってみないとわからない」という言葉の通り、やりたいこともやってみないとわかりません。moctecoは「やってみたいこと」を試し、それが本当に自分がやりたいことなのか向き合う中で「何がやりたいのか」「なぜやりたいのか」「どうやってやるのか」この3つが、真剣に取り組めば取り組むほど見つけられる場だと思っています。

なぜ若者に対する創業支援が必要なのか。

本来、創業支援とは起業したい人に向けた支援です。moctecoは本気で起業したい人も、卒業後は就職するがゆくゆくは起業したい人もエントリーできるプログラムです。

2年間を通じて3チームが起業をしましたが、おそらく数年後、起業や副業で挑戦をするmocteco生たちが出てきてもおかしくはないなと思っています(みんな、とてもポテンシャルが高いので)。

若者に対する創業支援は、そもそもの目的である「雇用の創出」 と「イノベーションの創出」。そして「社会・業界を変革する未来の起業家の育成」。この3つが若者に対して創業支援をする意味であり必要性だと考えます。

「こんな社会にしたい」「こういう業界にしたい」そんな志を持った若者が、自分に資金や技術、知識がないからと、起業に関心があったのに諦めてしまっていた学生が起業したり、就職後もそういった精神を持ちながら仕事に取り組み、その実現に向けて新たなビジネスを生み出していく。

次世代を担っていくのは今の若者。大人が気づき、可能性を育てていくこと。わたしはこのことに、とても強い意義を感じています。

ひとり残らず、誰もがやりたいことを実現できる社会。

思っていたよりも長くなってしまいました...。ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。

わたし自身、2年間moctecoのコーディネーターとして動き、魅力と可能性しか感じない高校生・大学生のメンバーのみんなと出会いました。そして、そんなメンバーを応援する、素敵な大人のみなさんとも出会いました。キックオフやデモデイの場に流れる空気感はなんとも言えないのですが、一言で言うと「愛」だなあと思います。笑

わたしが目指すのはシンプルで「誰もがやりたいことを実現できる社会」。「やりたいこと」はたくさんあっていいと思っているのですが、そのうちのひとつでも叶えられると「生きていてよかったな」と思う瞬間がつくれると思っていて、わたしは一人一人にその瞬間をつくりたいのだと思います。

moctecoを通じて「生きていてよかったな」と思ってもらえる瞬間がつくれるように、わたしも誠心誠意、ペースメーカーとして伴走するつもりです。

起業家たちは「この世界をより良き場所へと変える力」を持っています。私たちは、そんな起業家たちの成功を手助けすることによって、私たち自身も共に、この世界の変革に参加していきたいと考えています。

引用:https://cic.com/tokyo

こちらの文章がとても素敵な言葉だなと思ったのですが、誰もが起業家になれる可能性を秘めているとすると「この世界をより良き場所へ変える力」はきっと誰もが持っているはず。

クラウドファンディング最終日まで残り17日。moctecoをどうしても続けたくて、どうしたら伝わるのだろうかと頭を悩ませながら、ひとりでも多くの方に届くといいなと願いを込めながら、パソコンに向かって言葉を打っています。

読んでいただけただけでも嬉しいのですが、共感してくださったり、応援したいと思ってくださった方。本当に嬉しいです。

「moctecoについてもう少し詳しく知りたい」「応援したい」「今年のキックオフやデモデイに参加してみたい」と思ってくださった方は、こちらのページをご覧いただければと思います。未来のイノベーターを一緒に応援し、この世界をより良き場所へと変えていける未来を心から楽しみにしています。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます。 スキを押していただいたり、Twitterで感想をいただけると、とってもうれしいです。