アーカイヴ月モカ❗️ /Vol.5「 山崎まさよし」(2015.03.30)※Vol.3とVol.4は割愛しました

ええと。2021年5月10日の回顧録としては、Vol.3とVol.4はアーカイヴするほどの記事ではないなあと思い、カット。特にVol.3はモカコ22歳の迷走期について書かれているが、なんだろう、別に22歳にかかわらずいつだって少し経ってから振り返ると、過去のわたしって迷走しているよね。笑。

人は必死な時ほど迷走しているものだ。

2019年6月1日に、ひょんなことからお店を持つことになったわけだけど、思い返せばあの頃のわたしって必死で愛おしい。近所の店でうちのお店が「カウンターの人代わってから高くなった」と文句を言われているのを耳にして

『前のこのお店は消費税をとっていなかったけどうちは消費税とっています。前からのお客んさんは高く感じるかもしれませんが、これより安くしたら店が潰れますゆえ』

みたいな張り紙をしたり、笑、オープンしたばかりのお店を見つけてはそこを応援しているような顔をしながら好き勝手しようとするお客さんにちゃんと注意ができなくて、せっかく北海道から譲さんが来てくれたのに(あの佐々木譲さんだよ!)、全然、譲さんとゆっくりお話ができないまま、譲さんにそのお客さんの相手をさせる形になってしまったり。

思い返すと「なんでああできなかったんだろう」とか「あの張り紙は別にせんでもよかった」とか「最初のチャージ設定は高すぎたな」とか、色々歯がゆいけど、広めの蛇行(迷走)を重ねて、人はだんだんまっすく前に進めるようになるのである。笑。

そんなわけでvol.3とvol.4は割愛。

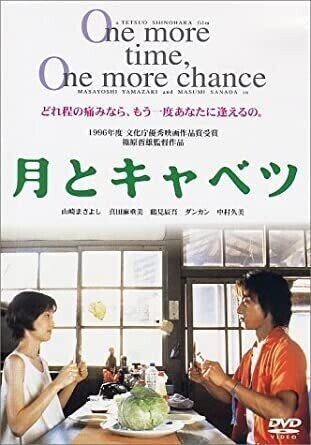

そして今回。月とキャベツのこと。もとい、山崎まさよしのこと。

✴︎ ✴︎《月曜モカ子の“私的モチーフ” 》Vo.5 山崎まさよし✴︎ ✴︎

このことは数回まえからずっと書きたいと思ってたのだが、書きたいって思っているニュアンスをほんとにうまく書けるかな、と思って、

後回しにしていた。けれど大切な思い出のひとつなので、うまく言葉にできたらと思うのだけれど。

ずっと昔、一度だけ実家に帰るときに、すごく親しいってわけでもない男の人に送ってもらって帰ったことがある。最初に伝えておくが恋愛の話ではない。

これを読んでくれている人はご存じ、わたしが迷走の末、銀座のディスコクラブに走り込んだ件だが、数年経って、ようやく馴染んだ。

馴染んだというか向こうが“変な生きもの”として受けとめてくれはじめただけなのだが。

最初はおそろしく思えたこの世界、わたしを傷つけた様々な出来事も、それはただ、わたしが社会というものを知らなかっただけで、それはただただ「社会」であった。わたしが勝手にその剣山のいちばん痛いところに顔面から倒れ込んで流血していただけである。

というわけで働いている人達は、ほんとうはみんなすごく優しかった。その優しさの定義や打ち出し方が、わたしがこれまで触れてきていた場所に居た人のそれとはすこし違っただけで、みなほんとうにいいひとたちだった。

(多少シニカルな人たちであるが、彼等はいまも、いいひとたちである 笑)

ただ、あまりにも今までの暮らしとここは違ったので、わたしはここのやりかたや考えに馴染むために、これまでの自分を全力で否定した。

否定からは何も生まれません。そんなこと22歳のわたしに言っても無理。

わたしはこのナヨナヨとしたポテンシャルと精神力にわたしを仕上げてしまった、恵まれた生い立ちや、大学という場所などをすべて否定した。

昔よく聴いていた曲なんかも一切聴かなくなって、真のディスカーになるべく奮闘した。というかそれしか当時のわたしに選択肢はなかった。

日本でいちばん有名な演劇の学校を卒業したのに、女優になれていないのだ。まじ、演劇の教育とか無意味、無意味。

そんな感じだろうか。その頃のわたし。

そうではなくて、実はわたしがそこで出会った様々なチャンスをモノにできず、ただ女優に向いていなかっただけであったことを理解するのはずっと先の話。

それでも自分の本来の気質と、ここで働くひとたちの気質—それはある意味タフさとか、社会への適応能力や、生き抜く力、家族からの自立のようなものーが本当はすこし違うのだということは感じていた。精一杯、お嬢さんの自分を否定し、その上に社会人としての自分を確立しようとしているけど、なにかがやっぱり、すこし違う。

—あなたは今だ井の中の金魚—

このフレーズで始まる「魔女と金魚」にでてくるこの短い詩を作ったのもこの時代だ。世間知らずの自分と、他所の国から来てどこか浮いている異種魚の金魚と重ねてこの詩をつくった。

そんな金魚な日々の中で、ときおり来店すると必ずわたしがいるフロアまで降りて来てくれて挨拶をしにきてくれる男の人がいた。

その人は、逆にいうと、こういう場所で遊ぶのが好きにはあまり見えないし、女性目当ての雰囲気でもなく、わたしから見るとお客さんの中の謎な金魚だった。もちろん、毎日働いていることで、常連さんであるとか、DJの方とか、たくさんの人にわたしは可愛がってもらったのだが、どことなくその人だけは、違っていた。

うまく言い表すことができるかわからないが、なんか、その、変わる前の、本来のわたし、に対して彼は接しているようなそんな具合がして、わたしはその人の前にいてその人と話したりしていると、なんだか自分が精一杯違う自分を演じているのを見破られたような気がして、

気取った、偉そうな感じ(しかも東京最先端の感じ!?)にフロアを闊歩する黒服のわたし、になるのが気恥ずかしいような気分がした。

その人は別段、わたしに好意を寄せている、という具合でもなかったし、小学校の担任の先生のようなノリで、

「元気しとるか?」と、わたしの生存確認をしてはコロナを飲んでまた上のフロアに戻っていく。そんな感じだった。

お客の金魚と従業員の金魚。

はるか異国の土地で同じ日本人に会うような、そういった感じだったのかもしれないが、わたしはよく知らないその人と、車に乗って実家に帰ることを承諾した。わたしの実家は滋賀で、彼の実家は神戸だった。(よね?)

ここでロマンスに話が転ばないところが、この話の重要なところで、しかし同時に、わたしにとってはとてもメモリアルな時間だった。

今ならすこしうまく言えるが、

わたしがどれだけ過去の自分を否定して「今」を邁進していたとしても、その「今」は、自分の生い立ち、そして当時でいうなら日本大学芸術学部演劇学科という直近の過去と密接に関わりがあり、その延長線上のことである事実からは逃れられない、ということを無意識に感じた一晩だったのだと思う。

どこで待ち合わせしたか忘れてしまったが、

走りだした車の中には山崎まさよしが流れていた。

同時に忘れたかった過去達が車の中に戻って来た。

上京したころ、わたしたちは同期でよく集まり、所沢や、西武沿線の駅や、街や、電車の中でまでも「即興」と呼ばれる芝居をしていた。

ギターの弾ける男の子がいて、気づけばそこに音楽が溢れ、彼は山崎まさよしを歌い出す。そこに千穗が歌声を重ねる。

みんな田舎から出て来たばっかり、降ったばかりの雪のように真っ白な気持ちで、世界はいいひとたちで溢れていると思っていたし、こうやって日々を芝居で埋めていけば、夢はかなうと思っていた。

そんな甘酸っぱい、何も知らなかった自分達を、わたしは卒業とともに抹殺して、甘かった自分を脱ぎ捨て、黒服を纏い、夜のエンターテイメントの世界を生きていた。それが前進することだと思っていた。

もしかしたらあの頃一緒に働いていた人のなかに、山崎まさよしを聴いていた人はいたのかもしれない、いやきっといただろう。

でも見つけられなかった。

わたしはあの頃、ここの人達は山崎まさよしなんか聴かないだろうと思っていた。ミッシーエリオットとか、アッシャーとか、そういうのを聴いていると思っていた。またはダフトパンクとか。あるいはブリトニーとか。

だから山崎まさよしの話もしたことなかった。

今おもえばわたしもどこか、今まであったことなかった人たちを色眼鏡で見ていたのかもしれない。

山崎まさよしは、夏の夜に、優しく流れていた。

あの頃わたしたちがいちばん慣れ親しんだアルバムが流れていた。

「月とキャベツ」という映画をワンルームにみんなで集まって見ては、芝居と音楽にあけくれた日々。

「バグダットカフェ」に酔いしれていたあの日々。

その日々に山崎まさよしはあったから、

わたしは彼すらも、今の自分の日々から閉め出していた。

なのに、今この夜の、実家という特別な場所に帰る道すがら、山崎まさよしは歌いかけてくる。

深夜のインターで、ふたり、うどんを食べた。

そのときに彼は、最近した自分の失恋について話してくれた。

優しい話し方で、自分が彼女を守りきることができなかったことを。

その話をたとえばわたしという女に向ける何か別の話の前振りとしてしたりもけしてせず、ちょうどに彼は、失った恋の話を、人としてのわたしに、してくれた。

ああ、こういう感覚を、日々の中でわたしは忘れていた。

こんなシンプルに、誰かに心を解放することを。

心の紐をきっ、と締めておかないと、部下達がいうことを聞かなくなるかもそれない。あまりに正直にひとに何かを話すと、そのことが自分に、思いも寄らない形で返ってくるかもしれない。

あまりに正直に人を信じると、馬鹿をみるかもしれない。

わたしはその頃、真っ向から傷つかないための準備にあけくれていた。

そのことが、ほんとうの自分を見えなくするくらいに。

インターから戻ってきて車は走りだした。

彼は、「ほんとうに寝てていいよ」と言ってくれた。

当時、あまりに気が利かないので気が利く練習をしていたわたしはーという時点で気が利けるようになる望みは薄かったと思うのだがーこの言葉が「そうは言っても寝るなよ!」の意味だったらどうしようと思って、懸命に起きていようとしたが、

「ええから。こっからまだ長いで、寝とき」

と言われて、そのまま眠った。

目が覚めたら自分が子どもの頃、母や父の運転する車でよく走った名神の、車は草津から栗東に向かう道すがらとなっていて、

わたしの家はもう、すぐそこに近づいていた。

夜が明け始めて、ぼんやりと曇りの日のようなグレイが、フロントガラスの向こうに広がっていた。

車はあっという間にわたしの家の数十メートル先について、

「ありがとう!」「お!またな!」というほんとうに簡素な挨拶をして、わたしは車から降りた。

よく分からないレストランみたいなゲートのついた入り口を抜けると家のドアがある。

ドアをあけるとわたしは「ただいまあ」と言って、家の中に入った。

オチは特にない。

それだけの出来事だった。

けれど、あの夜をわたしはずっと忘れられず、ときおりこうして取り出して眺める。というか時間が経てばたつほど、いい時間だったと思うのだ。

いい夜だった、あれは。

彼はその後もわたしの芝居をかかさず観に来てくれた。

とある芝居の客出しで、挨拶したとき、彼女を紹介してくれて、その彼女と結婚すると言っていた。

とても、とても嬉しかった。なんの関係もないのに。

あんなにやさしく誰かとのお別れを受けとめることができるひとだもの。

幸せになるに決まっている。

あの夜にうどんを食べながら聞いた、切ないお別れの種が、ここでちゃんと蕾をつけて、花開こうとしている。うれしかった。

背の高い、ほんとうに背の高い男の人だった。

過去形が続いているが、

彼は今も背が高いし、

彼との交友も続いている。笑

つまり、いまいちカタルシスに欠ける締まり方となるのだが、

この話はこれでおしまい。

※ちょっと今のパソコンにこの頃の写真が少なくて(だって2003年の出来事ですよ。笑)、しかも今日引っ越しの荷造りでちょうどそのころのアルバムを箱に詰めてしまい、写真を撮影することもできなくて、雑な写真になってしまいました。のちに写真差し替えるかもしれません、そしたらまた言いますね。

☆モチーフとは動機、理由、主題という意味のフランス語の単語です。

毎週1話づつアーカイヴしてたら6年かかるなあと思っていたが、所々割愛していけばもう少し早く終わりそうですね。笑。

がんこエッセイの経費に充てたいのでサポート大変ありがたいです!