ラン&ついでの自由学習~塩の道~

市川市行徳は都心までと東京メトロ東西線で20分程度とアクセスもよく、通勤に便利で住みやすい街です。 (東西線激混み(少なくともコロナ以前は)ですが)

この街、かつては塩づくりが盛んで、徳川幕府はその上質な塩を確保するために塩田を保護するなど、この地をいろいろと優遇しました。 行徳の塩は、行徳を流れる旧江戸川→新川→小名木川と舟で西に向かい、隅田川を超えたら日本橋川あるいは神田川を進んで、将軍のおひざ元、お江戸城下へ。 そのためこの旧江戸川・新川・小名木川が合わせて「塩の道」と呼ばれていたりします。 荷積みされた行徳新河岸(旧江戸川)から、荷揚げされた揚場河岸のあたり(当時の神田川の終点で今でいう飯田橋のあたり。 )まで、塩が運ばれた経路をたどってみようと、かねがね思っていたのでした。 かねがねというか・・・・飯田橋の駅スタンプに荷足船というのがフィーチャーされて、それを調べていたら、(それについては以前書きました。 )、おそらく行徳の塩はここで荷揚げされたのだろうという気持ちになり、じゃ、やってみようかな? できるかな? などと思ったのでした。

ちなみに飯田橋についての記事はこれです。

さて、実際に走ってみたら、ちょっと、いや、かなり長かったー(笑)

こんな感じです。『水分補給』『ゆっくりいく』『休憩を入れる』の3つに気を付けて、熱中症にならないように、そして、暑すぎてあかん!と思ったらいつでも電車に乗ればよい、くらいの軽い気持ちで行きました。

走った日:2022年7月9日

走った距離:24K

こっちのほうが分かりやすいかな?

沿って走ったのが、旧江戸川、新川、小名木川(これを総称して塩の道という)、お江戸に向かうために渡った川は、中川、荒川、隅田川。 ずいぶんいろんな川にお付き合いいただきました。

ところで、このコース、もうひとつおもしろいテーマがありました。

松尾芭蕉が鹿島詣に向かったときのコースでもあったのです。小名木川が隅田川にぶちあたるところは、かつて芭蕉が住んでいて(深川芭蕉庵)、芭蕉翁はそこから鹿島神宮へのお参り、いわゆる鹿島詣でに旅立ったのです。奥の細道に出立するよりも前、旅行く俳聖芭蕉翁42歳の時の旅です。(ちなみに奥の細道の出立は46歳)小名木川→新川→旧江戸川(当時は旧はついてないけど)と舟にのり、行徳新河岸のところで下船して、そこから陸路で鹿島に向かった。行徳や江戸川区の川に近いところに複数個所、句碑があるのはそのためです。この鹿島詣は、

芭蕉が本格的な紀行文を執筆するための出発となった重要な作品である

と言われています。

だから、塩の道は芭蕉の道でもあった(おたがい逆方向だけど)わけで、その芭蕉の足跡もたどりながら、塩の終点飯田橋まで走ったのでした。

てことで、この機会に3つの川についておさらいをしたいと思った私です。相変わらず川について調べるのが好きです。そして調べれば調べるほど、今東京を流れる川は、そのかなりが、人の手で掘られた、または少なくとも人の手がかかっている、そしてその原型となるのは徳川の都市づくりだったということをいつもいつも思い知らされるわけですね。

塩の道その1 旧江戸川

江戸川は、篠崎ポニーランドのあたりで、二股に分かれ、片方はそのまま海に向かい、もう片方は西に折れて、途中新中川を受け入れ、葛西臨海公園とディズニーリゾートを両岸に眺めながめるところで東京湾へ流れ込みます。この篠崎の分岐点からまっすぐ南へ海に向かうのは江戸川放水路。西に折れて流れるのが旧江戸川です。放水路が開削されるまでは、これがそもそも江戸川の流れだったけど、放水路が出来たので、放水路と分かれた部分に「旧」がついたわけですね。ちなみにこの放水路の竣工は大正8(1919)年。今では放水路という三文字は消えて、これが『江戸川』となっている。けど、言いたいことは今は旧江戸川と呼ばれる流れが、江戸時代は江戸川だったってこと。ちょっと話が逸れますが、江戸川という川自体も、徳川の治水大工事によってできた川なんです。が、そこにいくと、もー、終わらないので、江戸川という川はあったということから始めています。

放水路が出来たおかげで、もともとの江戸川流域、特にこの大きく曲がったところは度重なる水害から免れることができました。が、これにより行徳と浦安の地域は洲として本土?から切り離された。芭蕉が船を降りて陸路を鹿島へ向かった、また、それ以外の多くの人たちが成田詣でに成田へ向かった道(成田道と言われています)も、今では放水路で分断されてしまっています。

旧江戸川沿いは、かつての賑わいを今なお語るスポットや、芭蕉の足跡を伝える句碑なんかがいくつかあります。そこをたどりながら塩の道沿いを進みました。(しつこいですが、塩の道は川なので、塩の道沿いしか進むことができません(笑))

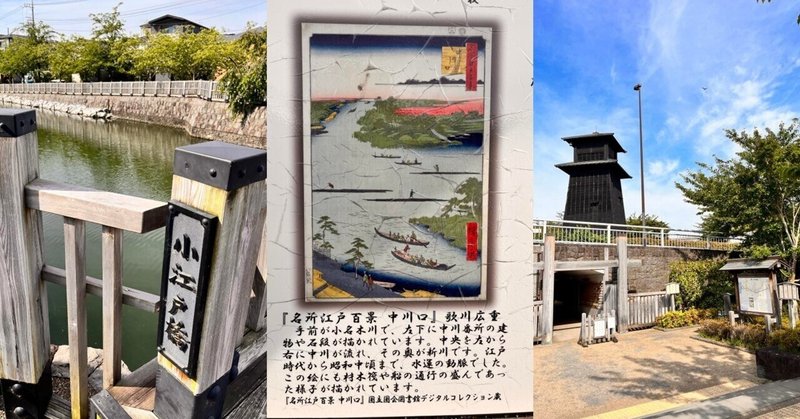

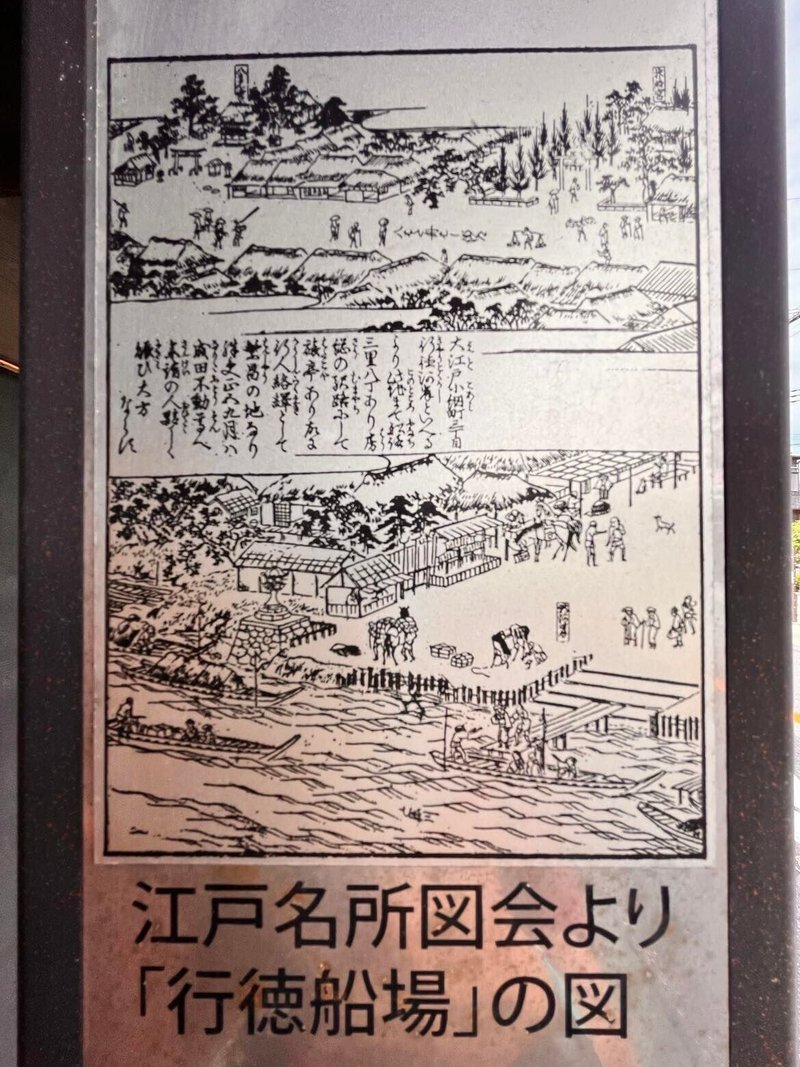

行徳新河岸の賑わいの様子はこちらにわかりやすく書かれています。船着き場は常夜灯がたてられていて、今はそこが心地よい公園(常夜灯公園)となり、付近の人たちの憩いの場所になっています。

https://www.travel.smileandhappiness.net/joyato.html

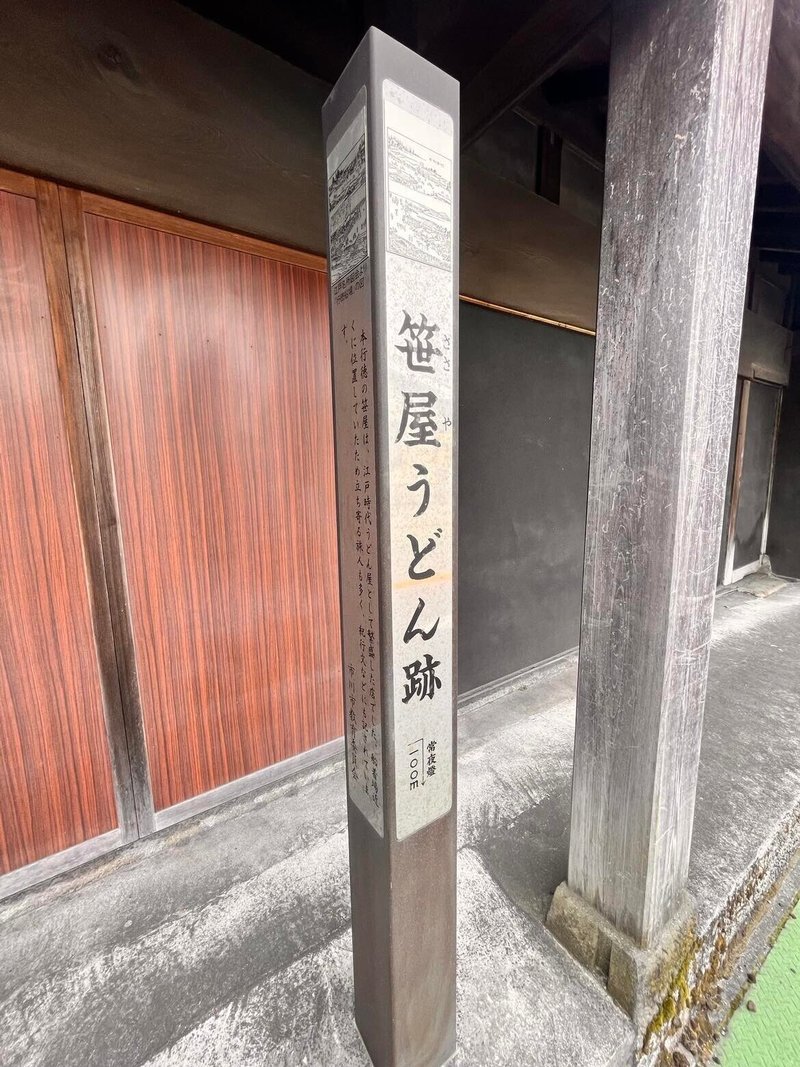

旧江戸川と並行している行徳街道(旧道)は、お寺や神社がいっぱいあり、この辺は行徳寺町と言われています。船を降りた人/これから乗る人はこの道をつかって成田方面へ(あるいは成田からもどってお江戸へ)向かいます。当然ながら宿屋や食べ物屋さんなんかもあったことでしょう。この近くにある『笹屋うどん跡』はそのときの面影を残す貴重な建物です。ここでおなかを満たしながら休憩、船頭さんの呼び声を聞いて、いそいそと船着き場に向かったと言われています。

ところでこの笹屋うどんさんにはもうひとついいつたえがあります。源頼朝が千葉方面に落ち延びていたときにここでおうどんを食べたとか。詳しくは調べていないのですが、おそらく並びの『行徳伝承館』に資料があるかもしれないので、別の機会に調べてみます。

笹屋うどんは家屋がこうして残っていて、それを示す看板にこんな絵が。

この舟から陸にあがるところにある塔みたいなのがこれですね。

行徳新河岸のすぐ近くの通り沿いの旧家田中邸の前には芭蕉の句碑があります。この地を歩いたことのあかしとして?門弟たちがたてたものと言われています。

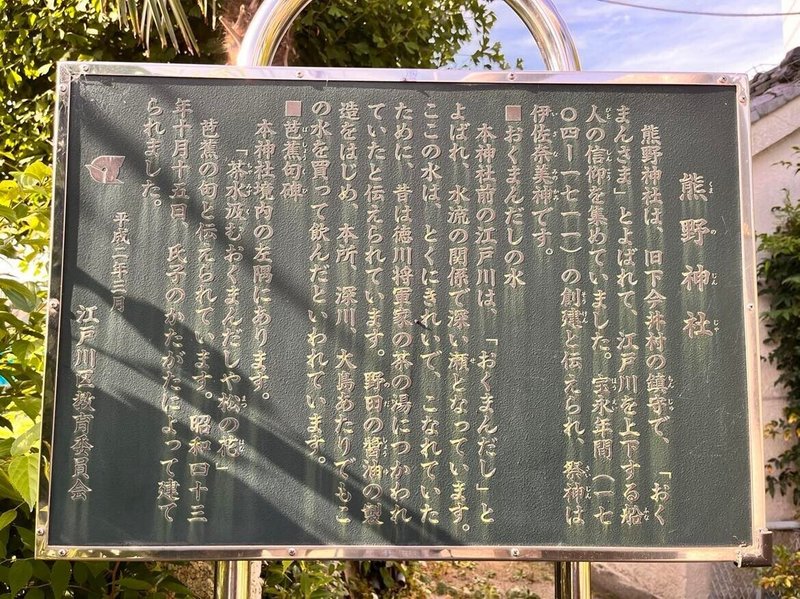

また、旧江戸川沿いを西に進み、今井橋を渡って江戸川区側に出た熊野神社(おくまんさま)にも句碑があります。ここらへんの水は質が良く、『おくまんだし』と言われ、この名水はお茶をたてるのに徳川将軍家からも求められていたようです。

https://www.travel.smileandhappiness.net/kumanojinja-shimoimai.html

この茶色い線が、鹿島詣での道のりですね。そしてもちろん、赤いのが奥の細道です。 深川の芭蕉記念館にあった地図の一部です。

熊野神社の鳥居とその横の説明看板です。ここの水が良質で、家康公の茶の湯に使われていたと書かれていました。熊野神社はここいらの鎮守で『おくまんさま』と呼ばれ、そこのおいしい水だから『おくまんだし』ですね。

塩の道その2 新川

旧江戸川が新中川を受け入れた直後、ちょうど妙見島という中州があるあたりで大きく南に流路を変えます。そこから分かれて東に向かうのが新川。これは徳川が開削した人口の川です。

もう一度地図を載せます

新川についてはこのサイトがわかりやすいです。

家康が江戸に入った1590年、その時すでに行徳の塩をお江戸に運ぶための船路開削の命が出されています。川沿いは、味噌、醤油をうるみせや料理店などが並んで賑わっていました。今では当然ながら水路としての役割を終えていて、舟が行き交うことはありません。代わりに、気持ちの良い散歩道になり、江戸情緒をそそるような橋がところどころありとってもいい雰囲気。岸辺は桜がならび、『新川千本桜』というお花見の名所です。

この川は旧江戸川から中川にぶつかるまでの、距離にしてほぼ3キロ程度。中川にぶちあたるところは、西水門広場として整備され、川越の時の鐘をモデルにした櫓がり、のぼって川を見下ろすこともできます。この中川は、荒川とならんで海に注ぎこみますが、これも江戸時代の大大大治水事業の賜物です。たしか、以前に荒川について整理した記憶が???

これでした。

こんな感じの橋がいっぱいかかっています。

西水門広場です。

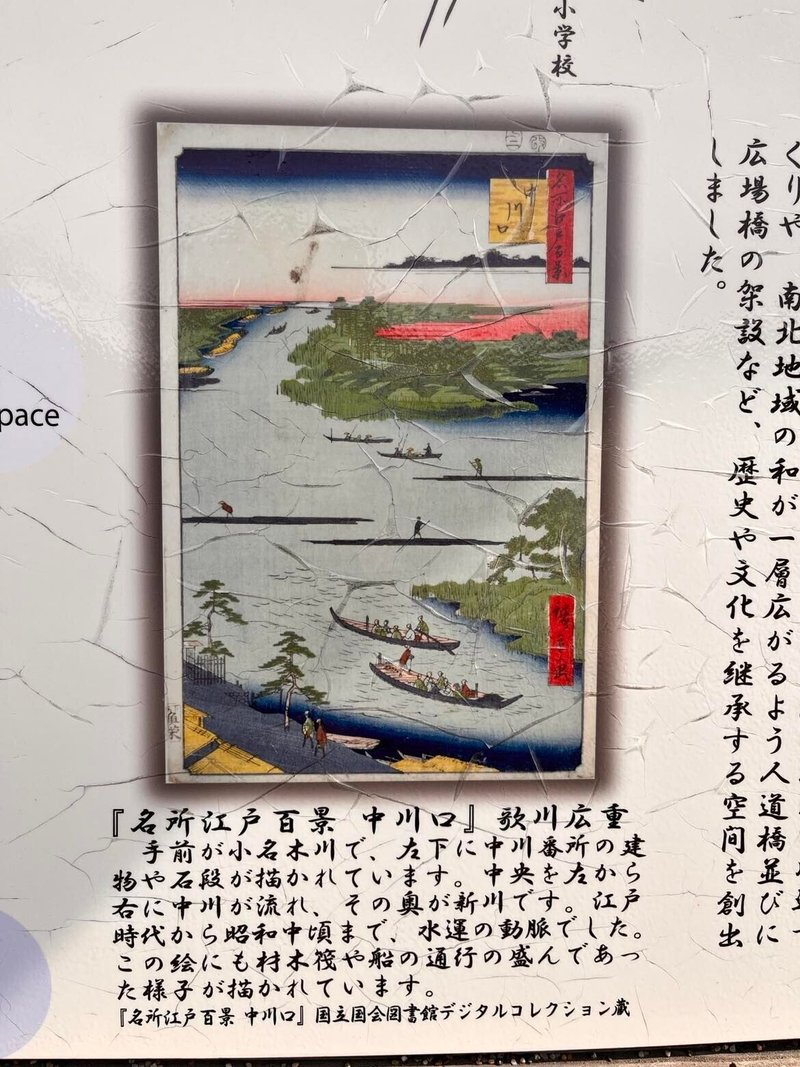

この先がすぐ中川です。中川と荒川を超え、旧中川(放水路ができる前の中川の流路です)に出ると、そこから今度は小名木川が江戸に向かう。この絵は、これらが出来る前の様子を示していますね。 新川が旧中川と交差して小名木川に続いていたんですね。

今は、中川(放水路)にそって少し上流にいき、船堀橋という中川・荒川をわたるおーーきな橋を越えないといけません。その橋を超えると、旧中川に出ることができます。『旧』中川ですから、もともとあった中川です。上の、広重の絵の『中川口』の中川です。今はそこに、旧中川川の駅という快適な休憩スポットがあり、資料館もあります。いつも覗いてみようとするけれど、ランニング途中であんまり時間もかけられず、「いつか」と思いながら時がたっています。

塩の道その3 小名木川

さて、小名木川です。塩の道の続きです。小名木川は東西に流れて旧中川と隅田川をつなぎます。家康の命で、新川と同時に開削された、江戸時代の物流の要です。

小名木川という名前は、この開削工事に携わった小名木四郎兵衛さんという方のお名前に由来しているようです。

全長はほぼ5K。ランニングにちょうど良いですね。現在の都営新宿線に沿って(実際はやや南)東大島➡大島➡西大島➡住吉➡菊川➡森下といって、次の浜町にいく前に隅田川にぶつかる。

これで行徳の塩を始め、それより東、利根川流域から集められた物資が隅田川に到着しました。

そして、この隅田川につくあたりに深川芭蕉庵があったわけです。

このへんには芭蕉翁ゆかりの建物や句碑がいっぱいありますよ。深川芭蕉通りという名前の通りもあって、その通りをいくと芭蕉記念館にいくことができます。

ついでにいうと、この小名木川に沿って、もうひとつ興味深い商店街がありますよ。高橋商店街、別名のらくロード。

小名木川沿いをいくと森下あたりがこののらくロード、そこがいつの間にか深川芭蕉通りになっている、という具合です。

さて、小名木川はこうして隅田川に流れ込みます。塩の道、走破です。芭蕉像が隅田川を見下ろしています。

ちなみに芭蕉像の向こうに見えるのが清洲橋。ワタクシ的には隅田川の一推しの橋です。芭蕉翁にも見てもらいたかったな。

続いて神田川と日本橋川の話

隅田川を超えたら、城下まで塩はどう運ばれていったのか? 日本橋川と神田川、どちらかです。日本橋川は神田川の南を流れ、水道橋のあたりで神田川に合流します。日本橋川は側道がなくて、地面から川を感じることができないので、神田川を行きました。

神田川もね、話すと長くなるんです。水源は井の頭公園内の井の頭池。かつては平川と呼ばれていました。で、やっぱり家康のお江戸入りから、付近を流れる善福寺川とか妙正寺川などからも水を集めて神田上水の整備が始まる。天下普請の大規模な瀬替えは後の将軍秀忠以降も続いていく。(ちなみに、天下普請というのは、将軍家の命令で各国の大名が集められて行った土木工事のことです。)でもって、この神田上水の工事に松尾芭蕉が現場監督として関わっていたというから、まぁ、調べれば調べるほど次に調べないと気が済まないことが出てきてハチャメチャになりすぎますので芭蕉と神田川の関係についてはまた別の機会に。ついでにいうと、神田川の中流域は、かつて江戸川と呼ばれていました。これは、この記事の冒頭でとりあげた江戸川とは全然別です。今では江戸川といって神田川の中流をイメージする人は殆どいないだろうけれど、『江戸川橋』という有楽町線の駅名と、もちろんその駅名の元になった橋にその名残がありますね。

神田川は水道橋、飯田橋、万世橋、昌平橋、聖橋、などなどおなじみの橋がいっぱい出てきますね。もちろん、あの歌も出てきますね。後楽園の付近で日本橋との合流を確かめ、飯田橋まで着いたら25キロ。ラーメン食べて東西線乗ったら、あっ!というまでした。(笑)

次のお勉強ネタの写真を載せときます(笑)

あと、万世橋。

日本橋川と神田川が合流するところ。関心払うひとはほとんどいなかったけど(笑)

あとがき

反省。

走る➡調べる➡記事にする を楽しんでいた私ですが、コト川となると、徳川の都市計画に触れざるを得ず、そうするといろいろありすぎてまとまらないことを痛感。そろそろこんなあほっぽいことやめようかと思っているところ。

とりあえず、ダラダラ長いこの記事をまとめると

徳川の都市計画はすごかった

以上。

読んでくださった方、ありがとうございました。

参考にしたサイトは文末に載せています。

後日談:アップした後でわかったこと

あとになってわかったのですが、塩の道をきた(江戸城に塩を運ぶ)舟は、道三堀を運ばれたということでした。これはいまは痕跡しかみることしかできないのですが、和田倉門から永代通り(当時はないけど(笑))に沿って流れていて一石橋(日本橋の次?(前?)にかかる橋)のあたりで日本橋川(平川)と合流していたそうです。ということは、塩は神田川ではなくて日本橋川をいったわけですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?