【セフィラ】について(マスターデュエル2023.3.28〜)

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

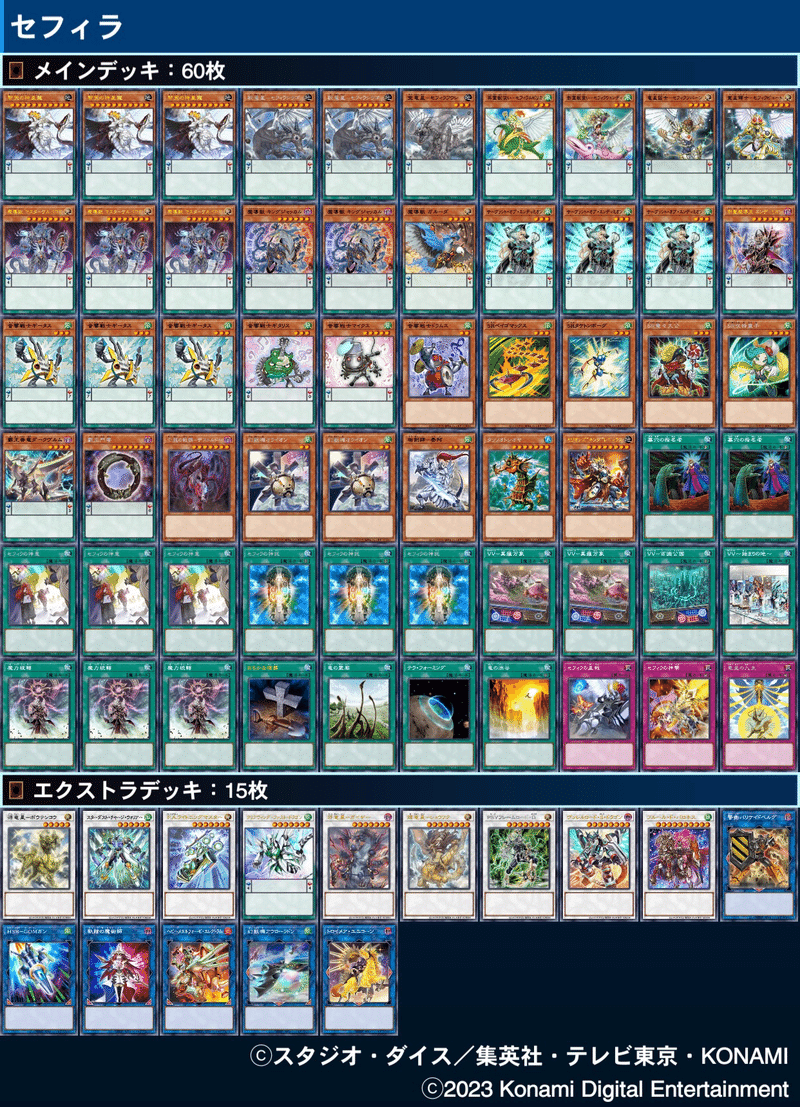

今回記事にするのは、シーズン切り替わり前にサクッとダイヤまで上がっておこうと考えて組み直した【セフィラ】になります。

先攻はもちろんのこと、後攻でもある程度勝ちを狙えるようにしたところ途端に勝ちが重なって一瞬でダイヤⅤまで上がりました。

まだダイヤ環境でのデュエルをまともにしていないので粗はあると思いますが、どうせ2023.4.10〜のレギュレーションまでの短い命ですしそれならとりあえず記事にしておこうと思った次第です。

それでは早速見ていきましょう。

デッキレシピ

まあ何の変哲もない普通のセフィラですね。

ただしコンセプトは先攻展開に極振りです。

後攻になった瞬間捨てるようなことはしませんが、手札6枚を全て捌かれたら負けというデッキです。

長々と全てのカード名を列記していってもつまらないので、テーマごとの代表カードや特筆すべきカードについてパパッと解説していきます。

メインデッキ

「セフィラ」カード

具体的には以下の枚数を採用しています。

×3 《智天の神星龍》

×2 《秘竜星-セフィラシウゴ》

×1 《宝竜星-セフィラフウシ》

×1 《英霊獣使い-セフィラムピリカ》

×1 《影霊獣使い-セフィラウェンディ》

×1 《竜星因士-セフィラツバーン》

×1 《覚星輝士-セフィラビュート》

×3 《セフィラの神意》

×3 《セフィラの神託》

×1 《セフィラの星戦》

×1 《セフィラの神撃》

ピン挿ししているカードのうち「霊獣」に属する2枚は風属性であることが採用の決め手となっています。

効果は半分くらいどうでもいいのですが、《影霊獣使い-セフィラウェンディ》はEXデッキの「セフィラ」を回収できるため時折役に立ちます。

「テラナイト」に属する2枚は人によって採用したりしなかったりしますが、展開に極振りしたことで疎かになる後攻の際の捲り札を期待して両方とも1枚ずつ採用しました。

中でも《竜星因士-セフィラツバーン》は既に表になっている脅威を処理できるため、攻撃力の低さに目を瞑ってでも採用する価値があると考えました。

「竜星」ではないため《竜星の九支》のコストには充てられないんですけどね。

同様の理由で《セフィラの星戦》をピン挿ししました。

スケールが両方とも「セフィラ」であることはあまり多くないですが、それでも手札から発動できる可能性がある点は優秀であり《セフィラの神託》を破壊対象にすることもできることから採用しています。

表裏問わずフィールドのカードに干渉できるカードはやはり偉大です。

魔力カウンター関連カード

具体的には以下の枚数を採用しています。

×3 《魔導獣 マスターケルベロス》

×2 《魔導獣 キングジャッカル》

×1 《創聖魔導王エンディミオン》

×3 《サーヴァント・オブ・エンディミオン》

×1 《魔導獣 ガルーダ》

×3 《魔力統轄》

《魔導獣 マスターケルベロス》は召喚権を使わずに《灰流うらら》のチェックをしながらPモンスター1体をフィールドに用意できます。

採用するか少々悩んだのですが、EXデッキに《魔導獣 キングジャッカル》を用意できることも考えたら採用した方がいいかなと判断したため3枚積んでいます。

《魔導獣 ガルーダ》はP効果が実質《サイクロン》ですが、そっちは半分くらいどうでもいいです。永続カードの処理ができたらラッキーくらいに思っています。

メインなのはモンスター効果であり、手札誘発という形で相手モンスターの着地狩りが狙えます。

対象を取らないとはいえ着地そのものは許してしまうため特別強いカードではありませんが、過剰に溢れた《魔導獣 キングジャッカル》の魔力カウンターを利用できるためピン挿ししました。

ちなみに《サーヴァント・オブ・エンディミオン》から《魔導獣 キングジャッカル》と《創聖魔導王エンディミオン》のどちらをリクルートするかはその時の勘で決めています。

「あ、こいつ《無限泡影》握ってそうだな」とか「なんか《原始生命態ニビル》投げられそうだな」とか自分の直感を信じて出しています。

理論的に考えればこちらのターンに手札から飛んでくる罠カードなんて数えるほどしかないので《魔導獣 キングジャッカル》一択なんですけどね。

「音響戦士」カード

具体的には以下の枚数を採用しています。

×3 《音響戦士ギータス》

×1 《音響戦士ギタリス》

×1 《音響戦士マイクス》

×1 《音響戦士ドラムス》

リクルート先となる「音響戦士」は《音響戦士マイクス》ともう1枚の計2枚であることが多いですが、筆者は計3枚の採用としました。

理由としては《音響戦士ギタリス》と《音響戦士ドラムス》の間で優劣を決めることができなかったためです。

《音響戦士ギタリス》はPスケールをバウンスして張り直すことで魔力カウンターの加速ができるレベル3のチューナーで、《音響戦士ドラムス》は特に効果の無いレベル2のチューナーです。

特徴だけ書くと《音響戦士ギタリス》に軍配が上がりますが、《音響戦士ドラムス》はPモンスターでないことから《音響戦士ギータス》の召喚や《輝竜星-ショウフク》の効果などで蘇生ができます。

役割が異なることから纏めて採用することにしました。

「SR」カード

具体的には以下の枚数を採用しています。

×1 《SRベイゴマックス》

×1 《SRタケトンボーグ》

×1 《SR電々大公》

×1 《SR吹持童子》

基本的には《SRベイゴマックス》の特殊召喚から《SRタケトンボーグ》をサーチして特殊召喚、《HSR-GOMガン》のリンク召喚から残りの「SR」モンスター2体のうち片方を手札に加えて召喚することで《幻獣機アウローラドン》のリンク召喚に繋げることになります。

ただし毎回そう上手くいくわけもなく、バラバラに手札に来ることも少なくありません。

《SRタケトンボーグ》の特殊召喚条件は風属性モンスターが存在する場合のため適当な風属性モンスターさえフィールドにいれば《HSR-GOMガン》のリンク素材になることができます。

《HSR-GOMガン》の効果で手札に加わった場合でも《幻獣機アウローラドン》のリンク素材になるため実はめちゃくちゃ便利なカードです。

《SR電々大公》はこの構築だと《SR吹持童子》しか特殊召喚できませんが、手札からも特殊召喚できることは覚えておきましょう。

ただし手札から出すこと自体はややディスアドバンテージ寄りなので、可能であれば何らかの方法で墓地へ叩き落とすことが望ましいですね。

このカード自体を捨てるためにも《警衛バリケイドベルグ》を経由することも頭の片隅に入れておきましょう。

《SR吹持童子》はレベル4のチューナーであり、召喚・特殊召喚に成功した場合に他の風属性モンスターの数だけデッキの上からカードをめくり、その中から1枚を手札に加えることができます。

《幻獣機アウローラドン》のリンク召喚後に場に出すと、デッキの上から4枚の中から1枚を手札に加えられ、最終盤面に《F.A.ライトニングマスター》を添えることができます。

「SR」の中にはPモンスターも何枚か存在しますがいずれも純【SR】以外だとやや扱いづらいため採用していません。

「ヴァリアンツ」カード

具体的には以下の枚数を採用しています。

×2 《VV-真羅万象》

×1 《VV-百識公国》

×1 《VV〜始まりの地〜》

「ヴァリアンツ」モンスターはP効果を発動するとEXデッキ以外からの「ヴァリアンツ」モンスター以外の特殊召喚を封じてしまうため、フィールド魔法とそのサーチ札のみの採用としました。

《VV-真羅万象》は展開の補助剤がメインとなっていますが、《ヴァレルロード・S・ドラゴン》や《セリオンズ"キング"レギュラス》の効果で装備したモンスターを特殊召喚することもできるためリンクモンスターの再利用やリンクマーカーの確保を狙うこともできます。

《VV-百識公国》は返し札としての側面が強く、対象を取るとはいえ破壊でも除外でもバウンスでもない除去ができるためなかなか優秀です。

《ウィッチクラフト・バイストリート》がある状態の《ウィッチクラフトマスター・ヴェール》など対処に困るモンスターでも潰せるため重宝します。

何より相手フィールドにカードを置く性質上、《無限泡影》や《拮抗勝負》を手札から発動されないという強みもあります。

往年の《盆回し》を彷彿とさせる動きであり、あちらと異なりその後のフィールド魔法の張り替えが自由である点はこちらが優れていると言えるでしょう。

その制限を解く必要こそありますが《邪竜星-ガイザー》の的を先攻から用意できる点も優秀です。

ドラゴン族出張ギミック

具体的には以下の枚数を採用しています。

×1 《覇王眷竜ダークヴルム》

×1 《覇王門零》

×1 《亡龍の戦慄-デストルドー》

×1 《おろかな埋葬》

×1 《竜の霊廟》

×1 《竜の渓谷》

《覇王門零》は悪魔族Pモンスターですが、《覇王眷竜ダークヴルム》からサーチしてくるためまとめてここに記載します。

墓地へ送りたいドラゴン族は上記の2体だけですが、墓地肥やしのために3種類のカードを採用しています。

わざわざ種類を散らした理由としては《竜の霊廟》が1ターンに1枚しか発動できない誓約があるためですね。

《灰流うらら》などの発動は無効にせず効果だけ無効にするカードが直撃すると2枚目はそのターン発動できずに手札で腐ることになります。

それを避けるためにわざと散らしました。

《竜の渓谷》は手札コストを要するため、墓地に置いておきたいカードがある場合に使いましょう。

《覇王眷竜ダークヴルム》は自分フィールドにモンスターが存在しない場合に自己再生できる効果を有しており、召喚権を使わずにフィールドにPモンスター1体と手札にPスケール0のカードを用意できます。

相手の手札誘発を概ねこれ1枚でチェックすることができるため、相手が怪しい動きを見せたら動きを変えればOKです。

欠点としては《SRベイゴマックス》の特殊召喚条件と丸かぶりすることですが、最悪の場合あちらは召喚でも効果が使えるためあまり気にする必要はありません。

《亡龍の戦慄-デストルドー》はLP半分を犠牲にする代わりに、自分フィールドのモンスターのレベル分だけ自身のレベルを下げて手札・墓地から特殊召喚できます。

対象としたモンスターと共にレベル7のS召喚が狙える他、あえてレベル3のモンスターを対象にして特殊召喚した後にレベル4のモンスターと共にレベル8のSモンスターの素材になるといったこともできます。

《創聖魔導王エンディミオン》をPゾーンに置いている場合は手札からのP召喚も狙えて《フルール・ド・バロネス》のS素材になることも選べるため、重そうな見た目に反して軽いフットワークと柔軟な運用ができます。

どちらも無理をしてまで採用するほどのカードではありませんが、《サーヴァント・オブ・エンディミオン》の魔力カウンターの加速にも貢献するため採用に至りました。

攻めの手数が増えることで選択肢が広がるのは各種妨害を踏みやすくなるデメリットを差し引いてもなお余りある利点です。

先攻展開に必要なカード

具体的には以下の枚数を採用しています。

×2 《幻獣機オライオン》

×1 《竜星の九支》

どちらも《幻獣機アウローラドン》からの展開には欠かせないカードであるため、採用枚数について触れていきます。

《幻獣機オライオン》は《幻獣機アウローラドン》でリクルートし、そのままS素材になるためのカードです。

【セフィラ】を組む人達の間でも1枚派と2枚派で派閥が分かれていますが、筆者は2枚派です。

1枚派の理屈としては、デッキ内にゴミとなるカードを複数枚積みたくない、デッキ枚数が膨れている状態で素引きはほとんどしない、といったものがあります。

一方で2枚派は、引いたら終わりのカードをピン挿しにはしたくない、引いてしまった場合の保険が欲しい、という理屈を唱えます。

筆者としては後者の言い分の方が支持できます。

【サンダー・ドラゴン】における《雷鳥龍-サンダー・ドラゴン》のような手札をデッキに戻せるギミックを自然に搭載できるデッキであればピン挿しも考えますが、【セフィラ】でそれは少々難しいです。

同様に「/バスター」や《レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン》などのデッキ以外から特殊召喚できないモンスターは2枚積むタイプの人間です。

というか《幻獣機オライオン》そのものはレベル2の通常召喚可能なチューナーであり、これ自身も生成される「幻獣機トークン」も《HSR-GOMガン》や《幻獣機アウローラドン》のリンク素材に使うことができます。

いくらデッキ内のゴミとはいっても、素引きすることが明確なマイナスになるほどのカードではありません。

そのため筆者は2枚採用しています。

2枚とも引いた時は諦めましょう。

《竜星の九支》および《セフィラの神撃》については、デュエル中に使い切る枚数を考えてピン挿ししています。

《竜星の九支》をサーチする《源竜星-ボウテンコウ》はデュエル中に何度も特殊召喚しませんし、《秘竜星-セフィラシウゴ》でも《セフィラの神意》のサーチを優先します。

何より、先攻で制圧して返しのターンで1ターンキルすることが基本となるため、そう何枚も用意する必要はありません。

以上のことからそれぞれの枚数が決まりました。

その他少数採用しているカード

具体的には以下の枚数を採用しています。

×1 《相剣師-泰阿》

×1 《タツノオトシオヤ》

×1 《セリオンズ"キング"レギュラス》

×2 《墓穴の指名者》

×1 《テラ・フォーミング》

《相剣師-泰阿》は比較的上振れ目当てのカードではありますが、《邪竜星-ガイザー》からリクルートできて《輝竜星-ショウフク》のS素材になることで2枚のバウンスができる点が優秀です。

風属性であることから《HSR-GOMガン》のリンク素材にもなれ、引けたら使えるカードの中では使いやすく汎用性の高いカードです。

《タツノオトシオヤ》は【セフィラ】を組む人達の間でも賛否両論分かれるカードであり、基本的に《邪竜星-ガイザー》からのリクルートで出すカードですが《幻獣機オライオン》以上に事故要因になり得ます。

特殊召喚は幻竜族モンスターの効果でしか行えず、レベル7ということでアドバンス召喚するにしてもディスアドバンテージを背負います。

自身のレベルを下げてトークンを生成する性質上《エフェクト・ヴェーラー》だけでなく《幽鬼うさぎ》に非常に弱く、そもそも《邪竜星-ガイザー》のリクルート効果に《灰流うらら》を当てられると出てくることすら叶いません。《増殖するG》の適用下では相手の大量ドローを許すこととなり、数の決まった妨害をマストカウンターに当てる【セフィラ】にとっては忌避すべき動きとなります。

総じて機能すれば強力なものの、コンボが前提となるため不採用とする決闘者が多いんですね。

ではなぜ筆者は採用しているかというと、《邪竜星-ガイザー》からの詰め要素だけではなく、《幻獣機アウローラドン》からの展開で《源竜星-ボウテンコウ》のレベルを7に変更するためのコストとしても扱っているためです。

《源竜星-ボウテンコウ》によるサーチとリクルートは「竜星」カードに絞られていますが、レベルを変えるためのコストは幻竜族であれば何でも良いのです。

そのため「幻獣機トークン」と一緒に《フルール・ド・バロネス》になることができます。

最悪素引きをしても《音響戦士マイクス》によって召喚権を追加できるため、アドバンス召喚からの運用が狙えます。

手札コストとしての処理もできますし、ピン挿しであれば採用してもいいかなと思い採用しました。

最後に《セリオンズ"キング"レギュラス》ですが、墓地に機械族が落ちていればそれを装備して特殊召喚でき、自身を墓地へ送ることで発動した効果を無効にできる最上級モンスターです。

初手から握っていれば《HSR-GOMガン》の展開の過程で特殊召喚することで《原始生命態ニビル》をケアでき、引けていない場合でも《セフィラの神託》と《スターダスト・チャージ・ウォリアー》のコンボで手札に引き込むことができるためそのまま1妨害に変換できます。

わざわざ《円盤闘技場セリオンズ・リング》を使うほどではありませんが、引けたら強いカードとしてピン挿ししました。

《墓穴の指名者》は申し訳程度の誘発ケア用のカードです。

本来であれば相手ターン終了時まで効果が持続することから発動の是非を考えることもあるカードですが、《灰流うらら》や《増殖するG》などの手札誘発は一切入れていないため、遠慮せずに使うことができます。

《テラ・フォーミング》はフィールド魔法が多めのこのデッキに採用しない理由は無いでしょう。

ここから《智天の神星龍》の発動までいけば《サーヴァント・オブ・エンディミオン》に魔力カウンターが3つ溜まるので魔法カードの発動回数のかさ増しにもなっています。

エクストラデッキ

EXデッキについては展開に必要なカードではなく個々人で採用の是非が分かれるカードのみについて詳しく書いておきます。

ちなみに展開に必要だったり展開の補助になるカードについては適当にささっと書いておきます。

展開に必要なカード

展開の道中で必ず使うカード

×1 《源竜星-ボウテンコウ》

×1 《幻獣機アウローラドン》

最終盤面に立つ可能性があるカード

×1 《PSYフレームロード・Ω》

×1 《ヴァレルロード・S・ドラゴン》

×1 《フルール・ド・バロネス》

展開の過程で使う可能性があるカード

×1 《スターダスト・チャージ・ウォリアー》

×1 《クリアウィング・ファスト・ドラゴン》

×1 《警衛バリケイドベルグ》

×1 《HSR-GOMガン》

×1 《軌跡の魔術師》

×1 《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》

展開の道中で必ず使うカードと最終盤面に立つ可能性があるカードについては割愛します。

飽きるほど見たでしょうし、今更書くこともありません。

展開の過程で使う可能性があるカードについてはサクッと触れておきます。

《スターダスト・チャージ・ウォリアー》

S召喚すると1枚ドローできるモンスターですね。

《セフィラの神託》の効果でデッキトップを固定して好きなモンスターを引き込む、いわゆる「神託スタチャ」のコンボで《セリオンズ"キング"レギュラス》を筆頭とした任意のモンスターをサーチできます。

あとは全体攻撃もできますが、攻撃力は低いですしおまけ程度の扱いです。

このカードは同じようなドロー効果を持つ《飢鰐竜アーケティス》とは異なり風属性である点が優秀です。

詳しくは後述しますが、《SR吹持童子》がデッキに存在しない場合に《HSR-GOMガン》で飛ばすカードとしても役に立ちます。

《クリアウィング・ファスト・ドラゴン》

EXデッキから出たモンスターへのメタカードとなります。

このカードはドラゴン族Sモンスターであることから《覇王門零》による特殊召喚に対応し、Pモンスターであることから《軌跡の魔術師》や《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》のリンク素材になり、風属性Sモンスターであることから《HSR-GOMガン》のコストになります。

モンスターとしての性能も非チューナーに風属性を要求してきますが、「霊獣使い」モンスターの2枚や「幻獣機トークン」、《サーヴァント・オブ・エンディミオン》などの風属性非チューナーが多く存在するため、場合によってはS召喚することもあります。

しかし、やはりモンスターとしての性能というよりは各種素材として価値を見出されたカードと言えるでしょう。

《警衛バリケイドベルグ》

カード名の異なるモンスター2体を機械族2体分のリンク素材にできます。

あとは何やらフィールド魔法を回収できたり魔法カードを守ったりできるようですが、それはどうでもいいです。

縛りの緩い機械族リンクモンスターであることだけに価値があります。

というのは古い話で、実はフィールド魔法の回収効果……というよりもその発動に必要な手札コストにはちょっとだけ価値があります。

既に引いてしまっている《SR電々大公》や《亡龍の戦慄-デストルドー》など墓地にいた方が都合が良いモンスターは一定数存在します。

回収効果は発動時点で墓地に回収先が存在しなくても発動できるため、これらを捨てるために効果を発動することがあります。

墓地にフィールド魔法が落ちればエンドフェイズ時に回収できるので、ちょっとだけお得です。

《HSR-GOMガン》

風属性モンスター2体が機械族2体分のリンク素材になり、後続の機械族まで供給できます。

風属性モンスターを召喚できる効果については《幻獣機アウローラドン》に繋がらなくなるため使いません。

ただし、既に《幻獣機アウローラドン》を使用している場合には足りない召喚権を補うために使うこともあります。

このカードの本命は②のランダムなサーチ効果であり、これで《幻獣機アウローラドン》のリンク素材を揃えることになります。

コストの筆頭はやはり《クリアウィング・ファスト・ドラゴン》ですが、《SR吹持童子》を既に引いている場合はレベル3+レベル3で《スターダスト・チャージ・ウォリアー》をコストにすることがあります。

《クリアウィング・ファスト・ドラゴン》については実は表側表示でもコストにすることができるため、《覇王門零》で呼び出した後にコストにすることで余すことなく素材に使うことができます。

このカードへの《灰流うらら》はマストカウンターの1つですが、他にも機械族の供給手段はあるので《墓穴の指名者》を使わなくてもいいなら温存しても良いでしょう。

《軌跡の魔術師》

Pモンスターを含むモンスター2体で出せるリンクモンスターで、EXモンスターゾーンにリンク召喚された場合にLPを1200支払うことであらゆるPモンスターをサーチできます。

ただし、サーチ後はP召喚に成功しない限りあらゆるモンスター効果の発動が封じられ、Pゾーンのカードの効果が無効になります。

《魔導獣 マスターケルベロス》を採用したことで非常に出しやすくなりましたが、このカードを実際に使用する際はいくつかの注意点があります。

まずメインモンスターゾーンへリンク召喚すると効果の発動ができないためバニラ同然となります。

実際に発生するケースは稀ですが、これが原因で展開が止まったでは洒落にならないので留意しましょう。

またモンスター効果は発動だけが封じられるのに対して、Pゾーンのカードは効果そのものが無効となります。

魔力カウンターについては魔力カウンターを乗せられるカードの効果が無効になった場合、乗っている魔力カウンターが消失するというルールが存在します。そのため《サーヴァント・オブ・エンディミオン》がPゾーンに置かれている場合は、魔力カウンターを乗せ直す必要があります。

加えて【セフィラ】では《智天の神星龍》によって《秘竜星-セフィラシウゴ》をEXデッキへ送り込みそれをP召喚する動きが基本ですが、Pスケールの変更はもちろんのこと、EXデッキへ送る行為も《智天の神星龍》の効果であるため、それらが一切封じられます。

つまり純粋なPスケールとリソースでP召喚を狙う必要があるため、想像よりやや窮屈な動きを強いられます。

なおサーチ先の筆頭候補はPスケールが7であり展開に寄与する《音響戦士ギータス》です。

そしてこれは後攻側での問題ですが、サーチ後にP召喚に成功しなければモンスター効果の発動とPゾーンのカード効果が封じられるため、《神の宣告》などでP召喚そのものを無効にされると、実質的にそのターンはスキップされるに等しい被害を受けます。

見た目以上に繊細なカードのため、運用の際は上記の点に必ず注意しましょう。

ちなみにリンク先に異なるレベルのモンスターを同時にP召喚するとフィールドのカードを2枚選択して破壊できますが、先攻では特別破壊したいカードは無いためまず使いません。

後攻で使えたらラッキーと思っておきましょう。

《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》

言わずと知れた【ペンデュラム召喚】の必須カードです。

このデッキでは基本的に《音響戦士ギータス》の調達を任されており、そこから機械族をずらずらと並べる作業に入ります。

このカードまで機械族だったら間違いなく禁止カードに入れられているでしょう。

誰もがよく知るカードなので、特別語ることはこれ以上ありません。

自由枠となるカード

一応自由枠という形で入れ替える候補になるカード達です。

4枠ほど存在していますが、一部はメインデッキにも影響を及ぼすため熟考を要します。

現在採用されているのは以下のカード

×1 《F.A.ライトニングマスター》

×1 《邪竜星-ガイザー》

×1 《輝竜星-ショウフク》

×1 《トロイメア・ユニコーン》

《F.A.ライトニングマスター》

レベル7の汎用Sモンスターで、自身のレベルを2つ下げることで相手の魔法・罠カードの効果の発動を無効にして破壊します。

《宝竜星-セフィラフウシ》が実質的なレベル3チューナーである他、《亡龍の戦慄-デストルドー》の存在や《幻獣機アウローラドン》の展開後に余った「幻獣機トークン」と《SR電々大公》によって蘇生させた《SR吹持童子》とのS召喚などで出すことができます。

ステータスが少々低くモンスター効果に偏った現環境での圧力は若干物足りないものがありますが、それらは各種カウンター罠に頼る形で魔法・罠カードの対処をこのカードに一任することができます。

他のレベル7のSモンスターで気軽に使える制圧系モンスターはほぼ存在せず、汎用の中では《クリアウィング・シンクロ・ドラゴン》が対抗馬になるかなといった程度です。

ただし役割が全く異なり、モンスター効果の対策はいくらでもできることからこのカードを採用しました。

あと機械族なので《幻獣機アウローラドン》のリンク素材にも使えます。

《邪竜星-ガイザー》

何度も名前が出ている「竜星」Sモンスターです。

効果対象にならない永続効果と、「竜星」モンスターを利用した《スクラップ・ドラゴン》と同様の効果、そして破壊され墓地へ送られた時に幻竜族1体を守備表示でリクルートできる効果を持ちます。

《タツノオトシオヤ》の運用に際してはこのカードを如何にして破壊するかに焦点が当たります。

「ヴァリアンツ」フィールド魔法など特別なカードを使用しない限り、基本的に後攻側のプレイヤーのフィールドにカードは存在しません。

そのためこのカード自身を自壊させてリクルートすることは望めません。

手段としては《フルール・ド・バロネス》や《幻獣機アウローラドン》などの効果で破壊するしかないのですが、先攻からそんなことができるならそもそも《タツノオトシオヤ》を使ってまでさらなる展開をする必要性はありません。

つまり後攻で相手のフィールドに触りながら《タツノオトシオヤ》や《相剣師-泰阿》をリクルートすることになります。

これを弱いと評価する人が一定数おり、それ自体は筆者も全否定はしません。

このカードを出すためにいくらかリソースを割いているのですから、リターンがそれに見合わなければやる価値は無いと考えています。

このカードや《F.A.ライトニングマスター》を採用しなければ、ドラゴン族出張ギミックは全て不要です。

それはつまり少数採用しているカードに含まれる幻竜族なども採用しなくていいということになり、デッキ構築が少し変わります。

筆者の中ではこのカードから《相剣師-泰阿》を呼び出し《輝竜星-ショウフク》によるバウンスまで繋ぐ動きが強いと思っているので、後述する《輝竜星-ショウフク》共々捲り札として採用しています。

展開を兼ね備えた捲り札は優秀だと思いませんか?筆者は本気で思っています。

《輝竜星-ショウフク》

レベル8の「竜星」Sモンスターであり、非チューナーに幻竜族を1体以上要します。

S召喚に成功した時にS素材の幻竜族の属性の数までフィールドのカードをデッキバウンスでき、起動効果で自分フィールドのカードを破壊しながら墓地のレベル4以下のモンスターを蘇生できます。

【セフィラ】においては《秘竜星-セフィラシウゴ》にレベル2チューナーを合わせることでS召喚できるため事実上の必須枠ですが、捲り札という性質上自由枠に入れさせてもらいました。

チューナー側に指定は無いので最低でも1枚はバウンスできますが、《相剣師-泰阿》1枚から2枚バウンスが狙えるため積極的に狙いましょう。

レベル2チューナーを調達する手段が一切存在しない構築になった場合は抜けるかもしれませんが、そんなことは恐らくほぼ無いでしょう。

その時は《幻獣機オライオン》すら入らないということになるため《幻獣機アウローラドン》からの展開自体が無くなっているということですからね。

どうしても他のカードを使いたいとなった場合は、弱者を全て破壊する《レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト》や対象を取らないデッキバウンスである《爆竜剣士イグニスターP》などが採用候補となります。

《亡龍の戦慄-デストルドー》のコストでLPが凹むことを利用して《サイコ・エンド・パニッシャー》を採用するのも手でしょう。

《トロイメア・ユニコーン》

このカードだけは正真正銘の自由枠です。

イラストは筆者がこちらのロイヤル加工を当てたためこちらにしているだけで、イラストの違いによる性能差はありません。

適当に使えてリンクマーカーが下を向いている除去札である以上の理由はないため、《ヴァレルソード・ドラゴン》などの突破力の高いリンクモンスターや先述した各種Sモンスターなどでも構いません。

少し前までは《シューティング・ライザー・ドラゴン》によるさらなる展開を狙ってそちらを採用していましたが、思った以上に使わないので抜きました。

最後に

結局のところ、《魔導獣 マスターケルベロス》を積んで手札誘発を全て捨てただけの普通の【セフィラ】です。

シングル戦のみのマスターデュエルだからこそ、下手に誘発を入れて事故要因になるくらいなら全て捨てて先攻に特化させようというコンセプトでこのデッキは生まれました。

お気に入りのデッキで常に勝ち続けることは難しいです。

しかし環境と睨めっこしながら常に自分の限界に挑み続けることで開ける道もあります。

皆さんもお気に入りのデッキと共に険しいランクマッチの中を乗り越えていってください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?