「セフィラ」というカテゴリについて

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回は筆者の愛する「セフィラ」というテーマについて語る記事となります。

あくまで筆者の主観による「セフィラ」について語るだけの記事なので、OCG、TCG、マスターデュエルなどの現環境における【セフィラ】の構築論をお求めの方は端末を叩き割ってブラウザバックしてください。

「セフィラ」の登場

さて、この「セフィラ」というテーマは今からおよそ8年前の「クロスオーバー・ソウルズ」で登場したテーマとなります。

同期には【スプライト】対策で再び注目を集める《幽鬼うさぎ》や、OCGやTCGで制限緩和された《星守の騎士 プトレマイオス》、シンプルな効果ながら高い汎用性を誇る《ギャラクシー・サイクロン》といったカードがおり、デュエルのスピードがより加速することになったパックです。

表紙に《クリアウィング・シンクロ・ドラゴン》が描かれていますが、同カードを使用したアニメ『遊戯王ARC-V』のキャラクターであるユーゴの操る「SR」は1枚も収録されていません。

ここで「セフィラ」は鮮烈なデビューを果たしました。

ペンデュラムスケールが当時としては規格外だった1と7のみで構成されたテーマであり、なおかつDUEL TERMINALの世界観を引き継いだ遊戯王OCG9期のストーリーで登場する各テーマの名を冠するカード群だったのです。

既に当時は『MASTER GUIDE』という遊戯王の世界観を掘り下げる1300円くらいの高額カードのおまけ本が発刊されておらず、『Vジャンプ2015年3月号』の記事に以下のように紹介されていただけでした。

「神星樹」に滞積された邪なる力によって目覚めた「インフェルノイド」。

「セフィラ」はこれに対抗するため、「神星樹」の聖なる加護を受けて立ち上がった戦士たちだ!

しかし実際には「セフィラ」と「セフィラ以外の自身の属するテーマ」しかP召喚できないP効果と、回りくどいアドバンテージの取り方、何よりも次弾の「クラッシュ・オブ・リベリオン」以降何の音沙汰も無かったことから「インフェルノイド」に負けた羽根の生えた面白集団扱いを受けることになりました。

なお「インフェルノイド」は次弾で《インフェルノイド・デカトロン》という強力な新規を獲得しています。

「セフィラ」における最大の問題点は「セフィラ」と「セフィラ以外の自身の属するテーマ」しかP召喚できないP効果(無効化不可)にあります。

例えば《宝竜星-セフィラフウシ》と《炎獣の影霊衣-セフィラエグザ》をPゾーンに置くと、前者の属する「竜星」と後者の属する「影霊衣」に同時に該当するモンスターが存在しないことから「セフィラ」しかP召喚できなくなるのです。

では各テーマをサポートするために例えば「竜星」に属するモンスター2体を【竜星】に出張させようとすると、Pモンスターであることが災いして墓地利用するカードの恩恵を受けられないのです。

該当するテーマは「テラナイト」「シャドール」「竜星」「影霊衣」「霊獣」ですが、後述する《英霊獣使い-セフィラムピリカ》以外は本家のデッキで採用する必要性が薄いカードというのが実情です。

つまるところ、【セフィラ】として成立させる他活躍の道は閉ざされたも同然ということです。

もし当時から各テーマで「セフィラ」のカードを採用していた人がいたら是非意見をください。

そんな羽根の生えた面白集団の「セフィラ」ですが、カードパワーさえそれなりに高ければこんな評価は受けないはずなのです。

実際に「EXTRA PACK 2016」で登場したきり音沙汰無い「Kozmo」は現在でも手札誘発に弱いという欠点を除けば一定の評価を受けています。

要するに当時基準でもカードパワーがまるで足りていないということになります。

では実際にどんなものだったのか見てみましょう。

「セフィラ」カード一覧

枚数こそそれなりに多いですが、大したことはほとんど書いていないのでささっと見ていきましょう。

《竜星因士-セフィラツバーン》

「テラナイト」に属する「セフィラ」です。

名前が「竜星因士」ですが、読みが「イーサテラナイト」なので「竜星」ではありません。

たまに勘違いする人がいて《竜星の九支》が発動できずに首を傾げることがあるので覚えておきましょう。

肝心のモンスター効果ですが、召喚・反転召喚・P召喚成功時にモンスターゾーンかPゾーンの「セフィラ」か「テラナイト」と相手の表側表示のカードを破壊する効果です。

見えているカードの除去要員として非常に優秀ですが、フィールドゾーンのカードは破壊できないため《セフィラの神託》を破壊に巻き込むことができません。

またP召喚以外の特殊召喚にも反応しないため、あえて墓地に落としてから《星因士 アルタイル》で蘇生させても効果を使えません。

攻撃力も0であり、優秀な効果に反してやや使いづらいきらいがあります。

それでも下スケールの「セフィラ」としては使える部類なので採用の余地があります。

《覚星輝士-セフィラビュート》

こちらも「テラナイト」に属する「セフィラ」です。

読みが「アステラナイト」なので「ステラナイト」にも属し、《星守の騎士 プトレマイオス》のX素材を追加する効果でX素材にすることもできます。

モンスター効果としては裏側表示のカードを破壊する《竜星因士-セフィラツバーン》です。

見えていないカードの除去要員であり、1900というそれなりに高い打点から【セフィラ】における切り込み隊長として活躍します。

《竜星因士-セフィラツバーン》と対になるデザインのためスケールも7であり、《智天の神星龍》を使用する前提であれば《秘竜星-セフィラシウゴ》を出すためにスケールを変動させる担当にもPゾーンに置く担当にもなるので優秀です。

このカードを含めて「テラナイト」に属する「セフィラ」は、効果解決時に片方のカードが破壊できなくてももう片方のカードを破壊する処理なので、《竜星因士-セフィラツバーン》と同時にP召喚できればこちらのディスアドバンテージを抑えることができるでしょう。

現在では既に見えているフィールドのカードを破壊する手段が多くなったことから《竜星因士-セフィラツバーン》よりも優先的に採用されることも多いカードです。

なおメインデッキに入る「テラナイト」では唯一の悪魔族なので《増援》でサーチできない点は気をつけましょう。

《イェシャドール-セフィラナーガ》

「シャドール」に属する「セフィラ」です。

P召喚に成功した場合か自身が墓地へ送られた場合にお互いのPゾーンのカードの中から1枚を選択してバウンスできます。

ただしこの効果の発動と処理には自分のPゾーンに「セフィラ」カードが存在している必要があります。

このカードの問題点はその効果の発動条件にあります。

このカードのレベルは「セフィラ」の中で最も低く、このカードの汎用性が低いことからレベル3の「セフィラ」さえP召喚できればいいということでスケール2の汎用カードが使われることが多いです。そのためこのカードを採用するためにはデッキ構築の段階から意識する必要があります。

墓地へ送られた場合というタイミングは「シャドール」が有する融合召喚するカードによって手札やデッキから落とせばいいので、P召喚するよりは発動条件を満たしやすいです。

ただしそれ以上に「セフィラ」カードがPゾーンに存在しなければ効果の適用までできないという部分が足を引っ張ります。

端的に言えば汎用Pモンスターと「セフィラ」モンスターカードでスケールを用意してこのカードの効果を適用できれば、汎用Pモンスターをバウンスして次に繋げる動きができるのです。

しかしそれにチェーンして《サイクロン》を当てられるだけでそのプランが瓦解するということです。

このカードのデザインとしては「テラナイト」に属する2種類のモンスターを同時にP召喚することで「テラナイト」に属するモンスターの対象になった「セフィラ」カードをこのカードでバウンスすることなのでしょう。

ところが新マスタールールの適用によって、このカードをわざわざP召喚する場面も墓地へ送る場面も減ってしまいました。ただでさえ活躍する機会が現状ほとんどありません。

なお本家【シャドール】では墓地へ送る機会こそあれどPゾーンに「セフィラ」カードを置くことが無いので、フィールドからは墓地へ送れないバニラ未満のカード扱いです。

何のために生まれたんですかねこいつ。

《オルシャドール-セフィラルーツ》

こちらも「シャドール」に属する「セフィラ」です。

モンスター効果は自身のP召喚に成功した場合か自身が墓地へ送られた場合に、同名以外のPゾーンの「セフィラ」モンスターを特殊召喚できる効果です。

《イェシャドール・セフィラナーガ》とは異なりこのカードはレベル4です。

他の「セフィラ」モンスターの多くがレベル4のため、このカードのP召喚によってランク4に繋げることができます。

また墓地へ送られた場合のトリガーも墓地へ送られる手段を問わないので、出したランク4が次のターンまで場に残り続けていればX素材になっているこのカードを消費することで再び効果の発動を狙うこともできます。

総じてランク4軸の【セフィラ】であれば優先的に採用できるカードと言えるでしょう。

《宝竜星-セフィラフウシ》

「竜星」に属する「セフィラ」です。

また「クロスオーバー・ソウルズ」に収録された「セフィラ」の中で唯一のスーパーレア以上のカードです。

P召喚に成功した場合か自身がリクルートされた場合に、同名以外の自分の「セフィラ」モンスターか「竜星」モンスターを選択し、ターン終了時までチューナーにします。

ただしこの効果を適用した後にこのカードが場を離れる場合はデッキの一番下へ戻ります。

このカードの優秀な点は他のモンスターをチューナーに変えることです。

レベル4モンスターが多い【セフィラ】であれば、レベル4+4でレベル8のSモンスターを出すことができます。

無論自身をS素材にすることもできるので実質的にレベル3チューナーとして扱うこともでき、活躍の幅がかなり広がります。

また効果の使用後はデッキボトムへ戻る性質も、EXデッキからの大量P召喚が難しくなった現在ではメリットとなります。

この性質を持つようになるのは自身の効果処理後なので、この効果にチェーンして「テラナイト」に属する「セフィラ」の効果で破壊するなどしてフィールドから退ければEXデッキに滞留させることもできるので自分の構築や展開に合わせて変えましょう。

《秘竜星-セフィラシウゴ》

こちらも「竜星」に属する「セフィラ」です。

こちらは《宝竜星-セフィラフウシ》と異なり、P召喚に成功した時かモンスターゾーンで破壊された時に「竜星」か「セフィラ」の魔法・罠カードをサーチします。

世間一般でいう【セフィラ】の構成成分の4割5分はこいつで占められています。

サーチ先には万能サーチの《セフィラの神意》やモンスターサーチの《セフィラの神託》、万能破壊の《セフィラの星戦》や万能カウンターの《セフィラの神撃》などがあり、「竜星」の万能カウンターである《竜星の九支》もサーチできることからこのカードのP召喚に成功することがそのまま1妨害に繋がります。

そのためこのカードをP召喚するため基本的な【セフィラ】の上スケールには7以上のカードが要求されます。

欠点として、「竜星」特有の発動タイミングである時の任意効果である点があります。

基本的にチェーン2以降でP召喚することはないのでP召喚に成功した時のタイミングは逃さないのですが、チェーン3以降で《竜星の九支》を発動してこのカードを破壊したり、既にフィールドにいる時に「テラナイト」に属する「セフィラ」モンスターの効果の対象にしたタイミングで《激流葬》を発動されるなどで破壊されるとサーチができません。

また《Emヒグルミ》や《解放のアリアドネ》とは異なりPゾーンで破壊された場合にもサーチ効果は使えません。

総じて【セフィラ】の要であり、このカードの効果を何回使えるかでデッキの回転率が大きく変わると言っても過言ではないでしょう。

素材としても《輝竜星-ショウフク》や《相剣大邪-七星龍淵》のS素材、《セイクリッド・トレミスM7》や《永遠の淑女 ベアトリーチェ》のX素材に使えるため、場に余ったこのカードの運用方法も併せて構築を考えるといいでしょう。

《剣聖の影霊衣-セフィラセイバー》

「影霊衣」に属する「セフィラ」です。

自身をリリースすることで、手札から「影霊衣」を儀式召喚する効果を持っています。

???

《王宮の勅命》や《ナチュル・エクストリオ》などで魔法カードの発動ができない状況では役に立ちますが、そのケアのためにこのカードを使うかと聞かれるとまず間違いなく使わないでしょう。

また当然のことながらリリースした自身は儀式召喚するための素材にはならないので、消費が非常に荒くなってしまいます。

だからといって存在価値が無いのかと問われるとそうでもなく、水属性のレベル4ということで《バハムート・シャーク》や《No.37 希望織竜スパイダー・シャーク》のX素材、《氷結界の虎王 ドゥローレン》や《氷水啼エジル・ギュミル》のS素材(後者はチューナー化前提)として利用できます。

また同じ魔法使い族の《イェシャドール・セフィラナーガ》よりもステータスにクセがなく使いやすいので《魔法族の里》などの誓約を抜けるために使えないこともないです。

つまり効果をガン無視して運用するということですね。

ただしいずれにしても構築段階からこのカードの存在をある程度意識しなければバニラとしてしか使えないため、少々捻ったデッキにはなるでしょう。

ちなみに「セイバー」にも属していますが「セイバー」をP召喚することはできませんし、「セイバー」とも一切関係がありません。

《炎獣の影霊衣-セフィラエグザ》

こちらも「影霊衣」に属する「セフィラ」です。

自分のモンスターゾーンかPゾーンの「セフィラ」か「影霊衣」カードが破壊された場合に手札・墓地から自身を特殊召喚することができます。

手札コストを要する場合にこのカードを捨てれば後から自己再生できるので手札コストにはちょうどいいカードでしょう。

ただしステータスがいずれも中途半端であり、《智天の神星龍》の元々のPスケールが5であることから、ある意味では最も使いづらいカードとも言えます。

このカードの真価はドラゴン族のPモンスターであるという点で、《覇王龍ズァーク》を出すことを目指す【セフィラ】ならば融合素材として役に立ちます。

能動的に墓地へ送りやすいドラゴン族Pモンスターはあまり多くないので、このカードに白羽の矢が立つこともあるでしょう。

実際、筆者が組んでいた【先攻全ハンデスズァーク】ではレベル5である点を活かして《アーティファクト-デュランダル》のX素材になりながら墓地へ送られる役目を果たしていました。

何も意識しなくても「セフィラ」を破壊すれば自己再生はできますが、破壊を意識して構築するとこのカードがぽんぽこ湧くようになり展開の幅も広がるので、一考の余地はありそうです。

《英霊獣使い-セフィラムピリカ》

「霊獣」かつ「霊獣使い」に属する「セフィラ」です。

召喚・P召喚に成功した時に同名以外の墓地の「霊獣」か「セフィラ」モンスター1体を蘇生させます。

ただし蘇生させたモンスターはターン終了時に自壊します。

「霊獣」特有の1ターンに1度しか特殊召喚できない誓約もあり若干の扱いづらさはありますが、【霊獣】では《霊獣使い レラ》と相互互換であり特殊召喚できるカードが増えるためそちらで大活躍します。

【霊獣】の動きを【セフィラ】に取り入れようとするとメインデッキ・EXデッキ共にデッキスロットの圧迫が大きくこのカードを活かしづらい欠点が目立ちます。

しかし【霊獣】ではEXデッキへこのカードが送られても《精霊獣 ラムペンタ》で除外でき、《風霊媒師ウィン》でサーチもできるため活躍の場が与えられます。

【セフィラ】よりも本家のデッキの方が活躍しやすい稀有な「セフィラ」モンスターと言えるでしょう。

とはいえ《HSR-GOMガン》を採用する【セフィラ】において風属性の素材ということで、効果は一切無視して採用されることも増えてきたカードです。

《影霊獣使い-セフィラウェンディ》

こちらも「霊獣」かつ「霊獣使い」に属する「セフィラ」です。

効果としては召喚・P召喚に成功した時にEXデッキの「セフィラ」モンスターを手札に回収するものとなっています。

なんとこれまでのカードとは異なり、自身の属するテーマに関する効果を全く持っていません。

完全に【セフィラ】でしか使えません。

一応「霊獣使い」なので【霊獣】で使えないこともないですが、無理に採用する必要性は皆無でしょう。

このEXデッキから回収する効果は当初こそまとめてP召喚すればいいということであまり評価されなかったものの、新マスタールール以降は手札からP召喚しなければならない場面も増えたことでしっかりと評価されるようになりました。

こちらも風属性のため風属性を必要とするモンスターの素材にも役に立ち、効果も機能することから《英霊獣使い-セフィラムピリカ》よりも活躍する機会は多いでしょう。

相変わらず「霊獣」特有の1ターンに1度しか特殊召喚できない誓約さえ忘れなければ、優秀な「セフィラ」のサポートカードです。

《セフィラの輝跡》

謎のカードです。

まず発動条件が厳しく、1と7のPスケールが適用されている「セフィラ」カードがPゾーンにある必要があります。

《智天の神星龍》はスケールを変更すれば問題ありませんが、相方にP召喚の制限が課せられる「セフィラ」モンスターカードを置かなければいけないのは厳しいものがあります。

普通にプレイしていても置くことはありますができるなら置きたくないカードなので、このカードを発動できる機会も構築段階から意識しなければほぼ皆無です。

そうして発動した場合に、自分フィールドの「セフィラ」モンスター以外を全てデッキへバウンスします。

せめて手札ならいいものを、デッキに戻すため再利用が難しくなります。

そもそも「セフィラ」モンスターだけでは決め手に欠けるのでEXデッキのモンスターを利用したいのにそれらを出した後に使うと全員戻されるというのはあまりにも困った話です。

その結果受けられる恩恵は、お互いに手札・EXデッキからしかモンスターを特殊召喚できなくなるという誓約です。

出すモンスターそのものには誓約が無いのでこのカードの発動後に展開すればいいのですが、これにも大きな問題が発生します。

例えば終身名誉「セフィラ」として名を刻む《源竜星-ボウテンコウ》のフィールドを離れた場合のリクルート効果が使えないという問題は、これでリクルートする《宝竜星-セフィラフウシ》によるチューナー化効果でのさらなる展開に枷がかけられます。

無論、《輝竜星-ショウフク》や《英霊獣使い-セフィラムピリカ》による蘇生も機能せず、トークンを利用した展開すらできないということです。

戦う相手のデッキ次第では大きな誓約となりますが、手札・EXデッキから特殊召喚して展開するデッキは少なくなく、それ以上にこちらが厳しい枷をかけられるため非常に苦しい戦いを強いられることになるでしょう。

そしてこうして発動したこのカードはPゾーンにカードがある限り効果の対象になりませんが、Pゾーンのカードが破壊された場合に自壊します。

破壊するプレイヤーは問わないため「テラナイト」に属する「セフィラ」モンスターでPスケールを破壊した場合にも自壊します。

総じて使いづらい、戦いづらい、すぐ壊れるの三重苦を背負ったカードであり、余程のことが無い限りは採用することはないでしょう。

ただしサーチしやすい永続魔法であることは間違いないので、【真竜】との混合構築ではリリース要員として使うことを検討できるでしょう。

《セフィラの神託》

「セフィラ」モンスターをサーチし、「セフィラ」モンスターを各種素材にした場合に効果を発揮するフィールド魔法です。

これにより《テラ・フォーミング》がデッキ内の「セフィラ」モンスター全てをサーチできる万能サーチへと変貌します。

あと隠された効果ですが、このサーチは強制効果なので《盆回し》で相手に渡すと、相手のデッキに「セフィラ」モンスターが入っていなければそれ以上のフィールド魔法の発動を封じることもできます。

似たようなことが《混沌の場》でもできますが、こちらは《暗黒騎士ガイアロード》という汎用性の高いカードがあり対策されがちなのでこちらを使う人も多いでしょう。

「セフィラ」モンスターを素材にすると発動する効果は、別に使わなくてもいい効果ですが、場合によっては使いたいこともあるので頭の片隅に入れておくといいでしょう。

儀式召喚の素材に使用した場合はフィールドのモンスターを選んでデッキバウンスできます。

唯一明確にアドバンテージを取れる効果であり、この効果による除去を目当てに儀式召喚を取り入れることを考えてもいいでしょう。

融合素材に使用した場合は手札のモンスターを特殊召喚できます。

出すモンスターには一切の制限が無いため、これで大型モンスターや《終末の騎士》のようなさらなる展開の足掛かりになるモンスターを出すといいでしょう。

S素材にした場合はデッキのモンスター1体をデッキトップに固定できます。

《スターダスト・チャージ・ウォリアー》や《飢鰐竜アーケティス》をS召喚する、あるいは後述するX素材の効果を適用することで、事実上の万能サーチとすることができます。

特にこれといった目的が無くともSモンスターのS召喚に成功した場合の効果にチェーンして発動することで、相手のカウンターへのケアにもなるので非常に腐りにくい効果です。

X素材にした場合はカードを1枚ドローして手札を1枚捨てます。

ドローと捨てる処理は同時ではないため《ワタポン》や《インフェルニティ・デーモン》はタイミングを逃しますが、捨てる処理のため「暗黒界」や「魔轟神」とはシナジーがあります。

純粋な手札交換としても機能するため覚えておいて損はないでしょう。

いずれの効果も使い道はありますが、ここ近年のリンクモンスターを中心とした構築では活躍の機会が少なく、《セフィラの星戦》で破壊できるカードくらいの扱いです。

強いて言えばS素材にされた時の効果が頭一つ抜けて使いやすいくらいでしょうか。

かつては3枚積み必須のカードでしたが、現在ではサーチ手段が増えていることとメインデッキのスロットを圧迫することから2枚に抑えることもあります。

自分のデッキと相談しながら枚数は決めましょう。

《セフィラの聖選士》

「セフィラ」のメンバーのコラ画像集合写真となる永続罠です。

EXデッキの「セフィラ」の種類によって効果が増えるタイプのカードで、割とバカにならない効果を獲得していきます。

まず3種類以上で自分のモンスター全ての攻撃力をお互いのEXデッキのPモンスターの数×100アップするようになります。

この効果の適用そのものは「セフィラ」の種類のみを参照しますが、効果で上がる数値はお互いのEXデッキのPモンスターの数を参照します。

マスターデュエルでは勝手に計算してくれるので問題ありませんが、紙でプレイする場合は相手のEXデッキも含めて計算するため計算ミスの無いようにしましょう。

5種類以上で自分のモンスター全てが効果破壊耐性を得ます。

《幽鬼うさぎ》が効かなくなる他、《PSYフレームギア・γ》などが直撃しても破壊されずに場に残ることになります。

破壊耐性そのものは突破されやすいもののあると便利な効果でしょう。

続いて8種類以上で自分のモンスター全てが効果対象耐性まで得ることになります。

《無限泡影》や《エフェクト・ヴェーラー》を一切受け付けず、攻撃に際しても《月の書》や《魔法の筒》といった対象を取る古典的なカードも無力化できます。

そして10種類ジャストになるとこのカードを墓地へ送ることで相手の手札・フィールド・墓地のカードを全てデッキバウンスします。

除外とEXデッキ以外の全てをリセットする効果であり、通れば実質勝ちみたいなものです。

この効果のネックとなる点は10種類ジャストである点で、《智天の神星龍》が追加され「セフィラ」モンスター自体は11種類となっていることから発動できない場面が生まれる可能性がある点です。

その場合は適当なカードをP召喚して数を調整しましょう。

事実上全「セフィラ」モンスターを採用する必要があり気の長いカードですが、《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》や《ペンデュラム・トレジャー》、《智天の神星龍》といったカードが増えたことで登場当初よりは扱いやすくなったと言えるでしょう。

またこちらもサーチしやすい永続罠カードである点を活かして「真竜」や《真炎皇ウリア》と組み合わせて使うのも一興でしょう。

《セフィラの神撃》

現在でも通用する万能カウンターです。

EXデッキの表側表示の「セフィラ」モンスターを除外することで、あらゆるカードの発動を無効にして破壊します。

コストの筆頭は役目を終えた《智天の神星龍》ですが、デッキによっては《英霊獣使い-セフィラムピリカ》や《秘竜星-セフィラシウゴ》を使ってもいいでしょう。

クセがなく扱いやすい万能カウンターであり、【セフィラ】の構成成分の5分くらいはこいつでできています。

今でも【セフィラ】を支えるキーカードの1枚です。

《智天の神星龍》

「マキシマム・クライシス」にて突如現れ、「セフィラ」を羽根の生えた面白集団から環境デッキへ引き上げた立役者です。

デッキの「セフィラ」をEXデッキへ送り込み、それと同じPスケールに変化するP効果を持ちます。

主に《秘竜星-セフィラシウゴ》をEXデッキに送り込み、Pスケールを7にしてP召喚することが基本となります。

そのため相方には下スケールとなる《覇王門零》や妨害を構えられる《サーヴァント・オブ・エンディミオン》が採用されやすいです。

このカードは既存の「セフィラ」とは異なりP召喚に関する制限が一切ありません。

【セフィラ】にとっては革命的なことであり、戦略の幅が大きく広がることになりました。

効果の使用後は《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》で破壊することで《セフィラの神撃》のコストに充てることができ、無駄がありません。

総じて【セフィラ】におけるキーカードであり、 【セフィラ】の構成成分の5割はこいつで占められています。

ちなみにモンスターとしては自分フィールドの「セフィラ」3体以上を含む全モンスターをリリースした場合のみEXデッキから特殊召喚できるというとんでもない激重モンスターであり、その条件から相手のリンクマーカーがこちらへ向いていなければ必然的にEXモンスターゾーンへ特殊召喚することを強いられます。

そうして特殊召喚するとこのターンに「セフィラ」に限り追加でP召喚できる権利と、自分フィールドのモンスターをリリースすることで「セフィラ」1体をリクルートできる起動効果を得ます。

既に自身がEXモンスターゾーンに存在する以上、まずは自身をリリースしてデッキから「セフィラ」をリクルートし、その後にP召喚で動くことになるでしょう。

マスターデュエルでは召喚演出を実装されているものの、あまりに重い召喚条件とその効果を十全に活用しにくいことから、モンスターとしての活用は絶望的だと思っていいでしょう。

《セフィラの神意》

まさかの万能サーチカードです。

同名以外の「セフィラ」なら何でもサーチでき、墓地へ送られたターン以外であれば「セフィラ」カードの破壊を肩代わりできます。

《秘竜星-セフィラシウゴ》と《セフィラの神託》のサーチ範囲を丸ごとカバーしており、このカードの存在により《智天の神星龍》は実質的に9枚採用できるに等しい状態です。

また《セフィラの神託》を経由して「セフィラ」モンスターをサーチした場合はその発動も合わせて3回分の魔法の発動となるため、《サーヴァント・オブ・エンディミオン》や《王立魔法図書館》の効果の発動に寄与できます。

破壊の肩代わりは墓地へ送られたターンに使用できないため《智天の神星龍》に対する《幽鬼うさぎ》のケアにはなりませんが、返しのターンで《竜星の九支》で破壊する予定の《秘竜星-セフィラシウゴ》を守ることができます。

あって損する効果ではないですね。

【セフィラ】の安定性を底上げするカードであり、他のテーマからすれば垂涎モノと言えるでしょう。

《セフィラの星戦》

万能破壊ができる罠カードです。

自分フィールドの「セフィラ」カードと相手フィールドのカードを破壊する2:1交換となるカードですが、「テラナイト」に属する「セフィラ」とは異なりフィールドゾーンや魔法罠ゾーンに存在する「セフィラ」でも破壊できます。

特に一度サーチして事実上役目を終えた《セフィラの神託》を対象に取れば実質的に1:1交換となります。

さらにこのカードはPゾーンに「セフィラ」が2枚ある場合は手札から発動できるため、《秘竜星-セフィラシウゴ》が相手ターンに破壊された場合にサーチしてさらなる妨害として構えることもできます。

どうしても破壊したくないカードしかない場合は《セフィラの神意》に肩代わりさせればいいので挿しておくと何かと便利なカードです。

《セフィラ・メタトロン 》

クソカード製造機「LINK VRAINS PACK」で登場した謎の新規カードであり「セフィラ」における最新カードです。

EXデッキから特殊召喚されたモンスター2体以上という謎の素材を要求する謎のカードです。

リンク先のEXデッキから特殊召喚されたモンスターが相手によって破壊された場合に墓地かEXデッキのPモンスター1体を手札に戻す謎の効果と、自身を除くお互いのフィールドのEXデッキから特殊召喚されたモンスターを1体ずつターン終了時まで除外する効果を持ちます。

まず素材が重すぎて誰も使いません。

せめてEXデッキから特殊召喚されたモンスターを含むモンスター2体以上であれば使うかはともかく幾分マシだったのですが、現実は非情です。

仮に使ったとしてPモンスターを回収する効果は相手依存となります。

一応自爆特攻でも効果は使えますが、そこまでして回収したいモンスターのほとんどは《ペンデュラム・リボーン》で特殊召喚してからバウンスすれば同じ結果を得られるでしょう。

そしてお互いのモンスターを逃す効果は《源竜星-ボウテンコウ》などとのシナジーこそありますが、効果解決時に片方でも不在だと不発となり、EXデッキから特殊召喚されたモンスターだという判定が消えた場合でも除外できません。例えば効果にチェーンして《月の書》などを使われた場合ですね。

リンク先を空けたり相手に総攻撃を叩き込んだりと用途が無い効果ではありませんが、相手依存となるため扱いづらい効果であることに変わりはないでしょう。

つまるところ、《セフィラの神意》で守れるだけのよくわからない謎カードといったところです。

「セフィラ」とは効果のシナジーが薄く採用は難しいでしょう。

【セフィラ】の構築

ここではあくまで筆者の組んできた【セフィラ】についてざっくりと書いていきます。

色々と組んできたので、わかりやすく3種類だけ紹介します。

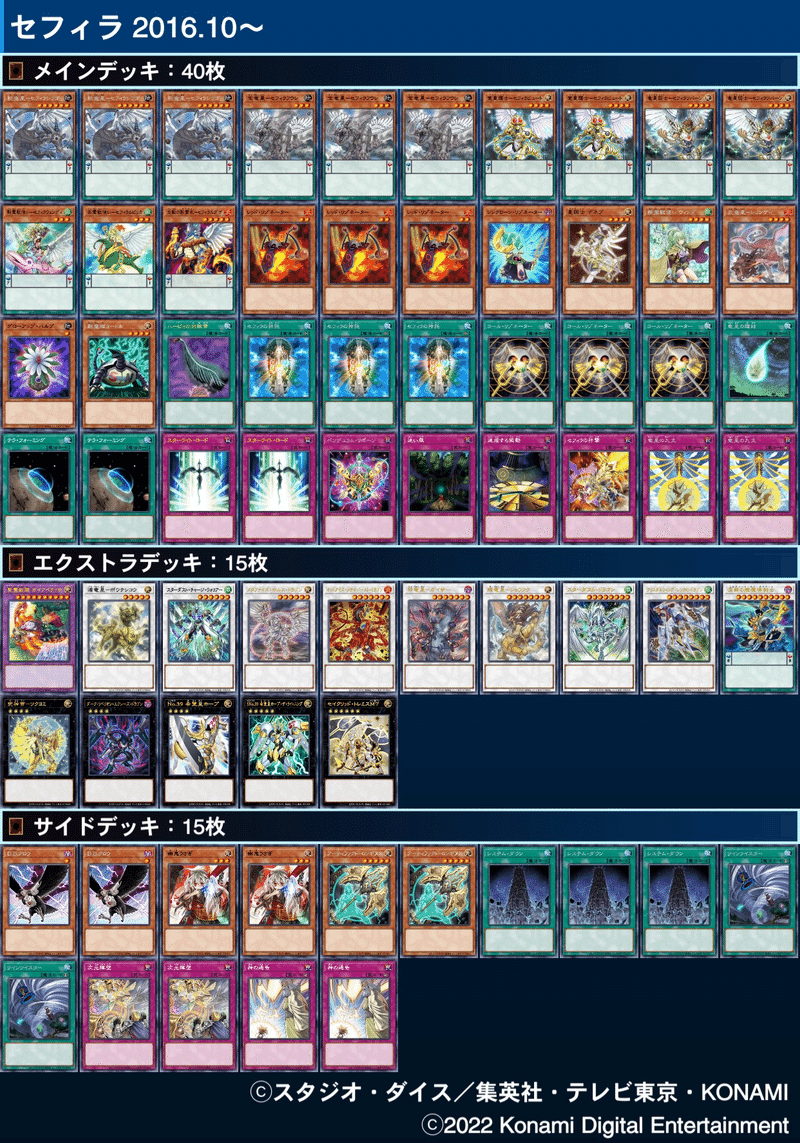

2016.10.1〜

当時の大会環境で使用していた【セフィラ】です。

時期で言えば《智天の神星龍》が登場する直前で、汎用Sモンスターになんとかしてもらっていた時期です。

まあお世辞にも強いデッキではなかったですね。

まだ羽根の生えた面白集団止まりの存在です。

2017.1.1〜

「マキシマム・クライシス」が登場し《智天の神星龍》や《灰流うらら》が加入したデッキです。

先攻では《ナチュル・ビースト》《幻竜星-チョウホウ》《十二獣ドランシア》《永遠の淑女 ベアトリーチェ》《竜星の九支》を構えて制圧し、《増殖するG》に対しては《暗黒のマンティコア》ループでデッキ破壊をするという構築です。

サイドチェンジで《真竜剣皇マスターP》も投入し後攻でも戦えるように切り替えていました。

現在では枚数に制限がかけられたカードや禁止カードにされたものが結構見えるのが時代を感じますね。

これが当時の筆者のリンク召喚導入前の【セフィラ】の構築でした。

マスターデュエル 2023.2.14〜

そしてこちらが現在マスターデュエルで使用している構築です。

シングル戦のみなのでサイドデッキはありません。

かつて《水晶機巧-ハリファイバー》から《幻獣機アウローラドン》へ繋げていた流れを《HSR-GOMガン》に担ってもらっている形になります。

未だにこのデッキの最適解がわからずにもがき苦しんでいます。

終身名誉「セフィラ」の皆様

例えば《水晶機巧-ハリファイバー》が終身名誉「TG」と呼ばれたように、【セフィラ】を支え続ける実質「セフィラ」となるカードを紹介しましょう。

構築次第では抜けることもありますが、そういった部分も含めて愛してあげましょう。

《源竜星-ボウテンコウ》

彼無しで【セフィラ】は組めないレベルでしょう。

1ターンに1度しか特殊召喚できない誓約と引き換えに、特殊召喚に成功するだけで「竜星」カードのサーチができ、デッキの幻竜族をコストで墓地へ送ることで同じレベルへと変化し、フィールドを離れるだけで「竜星」をリクルートする凄まじいパワーカードです。

サーチする「竜星」カードの筆頭は《竜星の九支》であり、このカードが残っていてもフィールドを離れても《竜星の九支》の発動条件を満たせるので出てくるだけで妨害が増えることになります。

レベルを変える効果のコストで《光竜星-リフン》を落とし、破壊されたこのカードのリクルート効果で《地竜星-ヘイカン》をリクルートすることで、戦闘破壊耐性を得た《虹光の宣告者》を出して新たな妨害とすることもできます。

しかしこのカードを《竜星の九支》で破壊するためには無効にしたカードをデッキに戻す必要があるため、やや相手依存の妨害準備となるでしょう。

ここまでに書かれたカードも含めて全部が終身名誉「セフィラ」です。

《覇王眷竜ダークヴルム》

《智天の神星龍》と同じ「マキシマム・クライシス」出身のカードです。

墓地にいる場合に自分フィールドのモンスターがいなければ自己再生できる効果と、召喚・特殊召喚に成功した場合に「覇王門」Pモンスターをサーチできる効果を持ちます。

《おろかな埋葬》や《竜の霊廟》が1体分のPモンスターに化け、さらに《覇王門零》をサーチすることで下スケールまで確保するようになります。

正直言って制限カードのままでも何の問題もありません。

また《亡龍の戦慄-デストルドー》は墓地肥やしカードがこのカードと併用できます。

この2体で出せる《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》は同じ墓地肥やしができる《竜の渓谷》を破壊しながら《セフィラの神託》をサーチでき、そこから《智天の神星龍》をサーチすることでP召喚の準備を整えることができます。

一連のサーチや墓地肥やし、蘇生までの中で何度も誘発を踏めるチャンスがあるので、誘発を使われた場合のケア手段も考えて動くといいでしょう。

このカードの自己再生直前までであれば《PSYフレームギア・γ》の発動機会もあるのでそれも踏まえて誘発チェックをしていくと被害を抑えながら展開を考えられます。

ここまでに書かれたカードも含めて全部が終身名誉「セフィラ」です。

《音響戦士ギータス》

《秘竜星-セフィラシウゴ》を出せる上スケールの持ち主であり、時代によってそのリクルート先を変える優秀なカードです。

P効果では手札を1枚捨てることで「音響戦士」をリクルートできます。

リクルート先にはレベル1〜3のチューナーとレベル4〜5の非チューナーがいます。

主に【セフィラ】で使われるのは召喚権を増やせる《音響戦士マイクス》と、レベル2チューナーの《音響戦士ドラムス》です。

前者は増えた召喚権を利用して《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》や《HSR-GOMガン》を出し、展開の起点になってくれます。

後者は《秘竜星-セフィラシウゴ》と共にレベル8のSモンスター、主に《輝竜星-ショウフク》の素材となります。

どちらも素引きしてもまだ何とかなるカードであり、《智天の神星龍》で《秘竜星-セフィラシウゴ》を送り込んだ場合に相方になれないという欠点以外は概ね便利なカードです。

《水晶機巧-ハリファイバー》が禁止カードになる前は《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》でこのカードを経由してチューナーを確保することで展開の起点になっていたので、いつまでもこのカードには頭が上がりません。

ここまでに書かれたカードも含めて全部が終身名誉「セフィラ」です。

【セフィラ】の欠点と課題

ここまで語ってきた【セフィラ】というデッキにと当然欠点や課題があります。

これらを無視してデッキを組み勝ち進むことはできないので、それらと向き合ってみましょう。

【セフィラ】の欠点

まず真っ先に挙げられるのは手札事故の可能性です。

ペンデュラムテーマである以上仕方ないことですが、基本的に1枚で動けるデッキではありません。

例外的に《SRベイゴマックス》の特殊召喚から《HSR-GOMガン》を経由して《幻獣機アウローラドン》へ繋げる展開などはその1枚からスタートでき終点まで完結しますが、その展開においてP召喚をすることは無く《秘竜星-セフィラシウゴ》と《竜星の九支》を構える以外に「セフィラ」要素はありません。これを受けて意地でも《幻獣機アウローラドン》による展開を通す【セフィラ抜きセフィラ】なるデッキもありましたが《水晶機巧-ハリファイバー》が禁止カードになったことで死に絶えました。

《秘竜星-セフィラシウゴ》のP召喚が1妨害に直結しますが、そのためには最低でも2枚のカードを要するため、事実上2:1交換ということになるのです。

同時に他のカードもP召喚したり《幻獣機アウローラドン》から宇宙を創造することで誤魔化していますが、実態としては簡単に用意できそうなカウンター1つにも命懸けです。

筆者はリンク召喚の導入直前の店舗代表決定戦で《十二獣モルモラット》(にアクセスできるカード)と《智天の神星龍》(にアクセスできるカード)が揃えば動けたのに、それが叶わず決勝で敗退することとなりました。

百歩譲って《十二獣モルモラット》があればとりあえず《十二獣ドランシア》を立てて誤魔化せましたが、この時は《智天の神星龍》しか引けずに動けなかった記憶があります。

なお両カードが揃う確率はおよそ44%だったのでシンプルに運が悪かったのでしょう。ずっと1/2以下の確率を引き続けた反動です。

またあらゆる種族・属性を多用する展開デッキであるため、ルール介入型の永続罠に非情に弱いです。

大抵は《竜星因士-セフィラツバーン》や《セフィラの星戦》で解決できますが、それでも連打されると流石に厳しいものがあります。

そして何よりも構築や展開そのものが難しいです。

あらゆる召喚方法を操れるテーマであるが故に採れる選択肢が膨大すぎて構築段階から迷子になります。

ある程度展開を絞って構築しなければデッキが100枚あっても足りません。

肝心の展開も選択肢そのものは無数にあるため、最終盤面を想定して展開しなければ時間が足りません。

ただし知識のある相手と対峙すると、途中でその意図に気付かれて妨害を受けることがあります。

マスターデュエルで【セフィラ】を相手に《幻獣機アウローラドン》まで《無限泡影》を我慢できる人はなかなかいないので勝てている感が強いです。わからん殺し最強!

つまり悪く言えば大抵のメタカードが引っかかるありきたりな展開デッキということです。

こればかりはどうやっても無視できない欠点でしょう。

【セフィラ】の課題

やはり構築段階において手札事故を減らすための努力を怠らないことは必要なことでしょう。

完全に純【セフィラ】として組む場合を除き、1枚である程度どうにかなるカードを採用しておかなければ、妨害を乗り越えられません。

例えば召喚権だけで《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》を立てられる《DD魔導賢者ケプラー》は妨害さえ無ければそこから動けますし、各種墓地肥やしカードで《覇王眷竜ダークヴルム》の自己再生と併用すればP召喚せずとも《軌跡の魔術師》に繋げることができます。

相手の誘発を全て踏み抜いた後に《タツノオトシオヤ》を召喚することでも一応展開はできます。

その際は《音響戦士ギータス》で《音響戦士マイクス》をリクルートすることが必須になりますが、それで《幻獣機アウローラドン》に対する妨害を幾分緩和できるなら御の字でしょう。

いずれにせよ1枚で全てを解決できるほどのデッキパワーはありません。

ある程度妨害を踏むことを前提に、各種カードのシナジーを考慮してデッキを組むことを要求されます。

さらに言えば手札によってはケアできない誘発を踏んだ時の盤面の弱さも大きな弱点です。

あまりやる人はいませんが《幻獣機アウローラドン》の特殊召喚に合わせて《増殖するG》を投げられると、こちらの展開に必要な札をある程度吐かされた上で展開を止めるか盤面を整えるかの二択を迫られるため、初動に撃たれるよりも痛いです。

大胆な動きができるように見えて、見た目以上に繊細なデッキであるため、的確に妨害を当てられると流石に参ってしまいます。

総じてわからん殺し以上の勝率を求めるならば極限まで高めた知識とプレイングの暴力で殴り勝つしかありません。

マスターデュエルではマッチ戦ではない都合上、後攻になった時のケア手段も考えておかなければ勝率が担保できないのも課題です。

【セフィラ】の未来

最後になりますが、このテーマははっきり言ってこれ以上の新規を見込むことができません。

元ネタがセフィロトの樹であり最初の時点で10種類を出し尽くしているので《智天の神星龍》の登場自体が個人的にはびっくり案件でした。

つまり今後登場する新たなカードを「セフィラ」新規だと言い張って吸収していかなければいけないということです。

未だに《幻獣機アウローラドン》に依存しているようではやはり限界があります。

新たな宇宙創造手段の開拓をしなければ【セフィラ】に未来はありません。

困った時は他のテーマを触ってみるといいかもしれません。

例えば【相剣】のギミックでは《相剣師-泰阿》が2枚バウンスできる《輝竜星-ショウフク》や《タツノオトシオヤ》展開に繋げられる《邪竜星-ガイザー》に変換でき、無理なく【セフィラ】に取り入れられるため《相剣師-泰阿》(と《龍相剣現》)が採用候補に挙がります。

例えば【セリオンズ】におけるエースモンスターである《セリオンズ"キング"レギュラス》は機械族の多いこのデッキで展開の途中に特殊召喚することで、《原始生命態ニビル》をケアしつつ生き延びれば次のターンも妨害として残るため、《テラ・フォーミング》を共有できる《円盤闘技場セリオンズ・リング》共々採用を検討できます。

例えば【ヴァリアンツ】のフィールド魔法である《VV-真羅万象》は、実質的に手札のPモンスターをそのまま特殊召喚できる汎用カードです。相手フィールドに《VV-百識公国》を置くことで《無限泡影》をケアしつつフィールドのモンスターを増やすことができるため、一見すると手札事故っぽい下の画像のような手札からでも展開することができます。

流石にレベル2モンスターがあまり多くないこのデッキに【スプライト】要素は入れづらいですが、幸か不幸か《イェシャドール・セフィラナーガ》というレベル2モンスターが在籍しているため、無理やりねじ込むこともできるかもしれません。

そうやってあらゆるカードとのシナジーを考えながら常にデッキと向き合うことが【セフィラ】を使う人間には求められます。

ここで明言しますが、楽に勝利を重ねたい人間は【セフィラ】を握るべきではありません。

素直に環境デッキを握った方が下手に【セフィラ】を握るよりも勝率を担保できます。

「セフィラ」の可能性を信じて握り続ける人は「それでも」と言い続けてこのテーマと心中してください。

それでは以上で締めたいと思います。

ここまでの長文を読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?