天明ワーク・ライフ・バランス

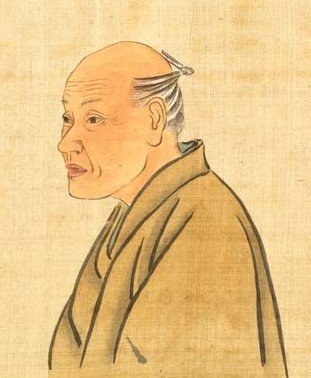

今日は、先日の投稿で取り上げた江戸時代の狂歌師にして戯作作家、大田南畝

について、もう少し書いてみたいと思います。

①自由闊達の世の流行りもの

江戸時代の天明期(18世紀後半)、老中田沼意次

が主導する開放的な政策により、江戸で流行したものがありました。

そのひとつが「川柳」。

俳句と異なり、季語を必要としない庶民的な文芸です。

川柳が流行した理由の一つが、商品付きの公募形式をとったこと。

宗匠(師匠)が下句を発表します。

それに対して、応募者は上句を考え、投句料(審査料)と共に応募します。

そして、審査で上位に残ったものに対しては賞品が出る…というものです。

今でも川柳は公募形式で作品を集めることが多い(サラリーマン川柳など)ですが、それはこの辺りにルーツがありそうです。

ちなみに、優れた川柳を集め、『誹風柳多留』として刊行したのは、柄井川柳(と、呉陵軒可有)。

元々は「点取俳諧」と呼ばれていたものが「川柳」と言われるようになったのは、彼と彼の後継者が宝暦6(1757)年~天保9(1838)年まで、およそ1万3千に及ぶ句を収録・刊行し続けたからです。

彼らが収録した「川柳」は、当時の江戸を伺い知るための貴重な史料となっています。

そしてもうひとつ、川柳と双璧を成す文芸がありました。

それは、短歌(五・七・五・七・七)の形式を持ち、風刺をきかせた「狂歌」です。

狂歌は、社会風刺や政治批判という要素を含んでいたこともあり、川柳のようにオープンではなく、歌会(狂歌会)で詠まれることが多かったようです。

また、詠むには古典文芸、社会情勢などに通じている必要があったため、歌会の参加者も学者や役人、商人、名主、医師など、一定水準以上の教養を身につけた、いわゆる文化人でした。

彼らは本名ではなく、号(ハンドルネーム)を名乗っていたのですが、これがまたなかなか面白い…。

例えば、戯作者・浮世絵師として有名な恋川春町(本名は倉橋格)の号は「酒上不埒(さけのうえのふらち)」ですし、国学者石川雅望の号は「宿屋飯盛(やどやのめしもり)」(彼は旅籠(宿屋)のオーナー)でした。

ちなみに、狂歌三大家と言われたのが、

・田安徳川家の家臣、小島恭従(号は唐衣橘洲(からごろもきっしゅう))

・幕臣、山崎景貫(号は朱楽菅江(あけらかんこう))

そして、幕臣、大田南畝。彼の号は「四方赤良(よものあから)」でした。

②蚊ほどうるさきものはなし…

大田南畝は、寛延2(1749)年、幕府の御家人の家に生まれました。

貧しい家でしたが、幼いころから学問や文芸に対する類まれな才能を発揮。

そのため、15歳で江戸六歌仙の1人でもあった内山賀邸に入門。

札差から借金をしつつ国学や漢学のほか、漢詩、狂詩などを学びました。

そして、彼が刺激を受けた人物が、科学・絵画・文芸など様々なジャンルに通じた天才として名を馳せていた平賀源内

でした。

南畝が19歳の時に刊行し、江戸の狂歌ブームのきっかけになったとされる狂詩(漢詩のパロディー)、『寝惚先生文集』には、源内が序文を寄稿しています。

南畝の博学ぶりは、文化人の間で大いに評判となり、狂歌師グループ「山手連」を率いました。

当時の狂歌は、「天明狂歌」とも言われ、田沼時代の自由闊達な雰囲気に乗って大いに流行しました。

しかし、時代は田沼時代から松平定信

の「寛政の改革」の時代に移り変わります。

それを機に、南畝は狂歌の世界から一転、身を引いてしまいました。

きっかけとなったのはある狂歌の作者が南畝ではないか、と疑われたことでした。

それは

「世の中に蚊ほどうるさきものはなし。ぶんぶというて夜も寝られず」

これは、寛政の改革で定信が奨励した「文武」にかけた痛烈な風刺でした。

…そう、南畝は幕府の御家人なのです。

もし南畝の作であれば大変な事態になっていたところでした。

しかし、実際のところどうなのかは、結局藪の中。

その後、南畝はその疑いを晴らそうとするかのように、大きな転身を遂げます。

何と、寛政の改革で新設された「学問吟味登科済(人材登用試験)」を、46歳にして受験します。

1度目の受験では、南畝を嫌う幕府の役人により落第とされましたが、2度目の試験で何とトップ合格。

さらに、周囲の予想(狂歌師だったので出世できないだろう)を覆して、エリートコースである勘定方に登用されます。

その後も南畝は、大坂の銅座、長崎奉行所に赴任します。

…とはいえ、南畝は合格時点で47歳。現在で言えば既に定年を超えたくらいの年齢です。

そこからキャリアを積み始めるとは、その才覚とエネルギーには頭が下がります。

長崎にいた時には、ロシアのレザノフ

が来航するなど、長崎も平穏ではなく、南畝もかなり忙しくしていたようです。

彼は大坂でも銅の輸出に関係していたことからオランダ商人との関係も深かったようで、当時珍しかったコーヒーを飲んだのも長崎滞在中、オランダ人に勧められてのことでした。

ただ、その感想は

「紅毛船にてカウヒイというものを飲む。豆を黒く炒りて粉にし、白糖を和したるものなり。焦げくさくて味ふるに堪えず」

この通り。

当時の日本人の舌には、コーヒーの風味は斬新すぎたようですね。

また、この頃使っていた号の「蜀山人」は、中国で銅を「蜀山居士」と呼んだことが由来とされています。

しかし、幕府の役人という立場をわきまえていたのか、その作風はとてもおとなしいものでした。

結局、南畝はその後、ずっと平穏な役人としての生活を全うします…と言いたいところなのですが、実は彼はなかなか退職できず、大変な思いをしたようです。

長男が家の跡を継いだものの、心身を病んでしまったため、60歳を超えてなお、南畝は働き続けていました。

そんな彼の辞世の句は…

「今までは人のことだと思うたに 俺が死ぬとはこいつはたまらん」

とも、

「生き過ぎて七十五年食ひつぶし 限りしられぬ天地の恩」

とも言われています。

文政6(1822)年4月6日、75歳の生涯でした。

前半生の反骨精神、そして後半生の役人としての優秀さ。

そして辞世の句のユーモアと達観ぶり。

何ともバランス感覚に優れた、かっこいい人生だなぁ…と思うのは私だけでしょうか。

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。