たえがたき「ある一日」を紡ぎつづける作家の話

聞き手・文=朝山実

写真=山本倫子(モノクロメモは朝山実)

コラムノンフィクションの第一人者、上原隆さんに話を聞きました。その前編です。わたしが書店営業をしていた頃にボブ・グリーンやピート・ハミルがベストセラーになったことがありました。ほろ苦さやこころ温まる話で、ノンフィクションであること、主人公は市井の人物であること、短編であること、視点と筆致に特色がありました。沢木耕太郎の本もよく読まれていた。30年くらい昔のことです。

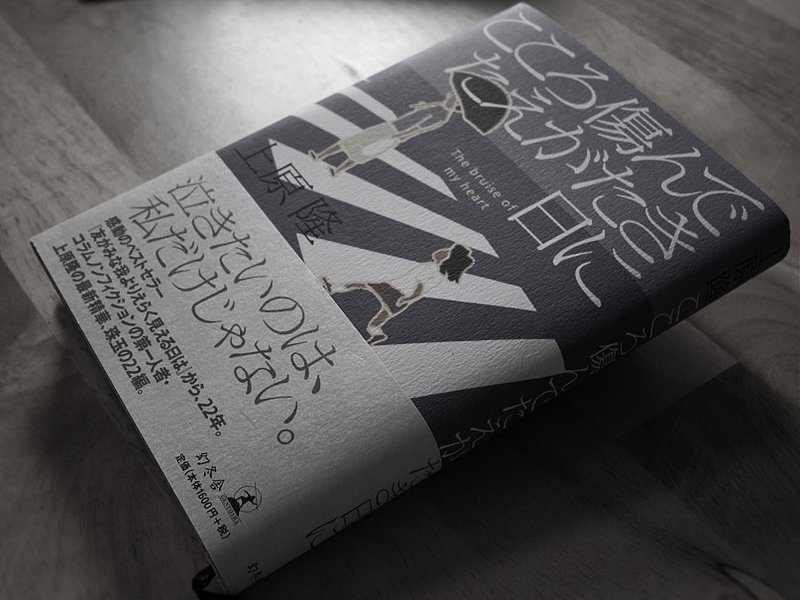

最近『こころ傷んでたえがたき日に』(幻冬舎・以下『こころ傷んで……』と略)を上梓された上原隆さんは、ボブ・グリーンの後継者と評されるノンフィクション作家。『友がみな我よりえらく見える日は』以来22年間、市井のひとの人生をスケッチしつづけてきた。インタビューの仕事に転じてから、わたしが手本としてきた作家さんです。

『こころ傷んで……』には22編の短編が収まっています。中学生のときに新聞配達をはじめた男性が就職した後も、独立して電気店を営むようになった後も、新聞配達を続けてきた、その一日を描いた「新聞配達六十年」。

男ばかりの一家四人の生活を描いた「父親と息子たち」。高齢者の電話相談員のやりとりや、閉店する古書店の最後の一日など、どれもジミながら哀歓漂う話ばかり。しかも、対象によって書き方が一様でない。

「こんな球もあんな球も投げ込める。ミラクルピッチャーみたいですね」というと、上原さん、はちきれそうに笑った。

インタビューをもとにした再現ドラマのようなものもあれば、散策しながら失恋話に耳を傾けるもの、座敷童子のように部屋の腰を据え家族の会話を収集したり、主人公もローン会社のプラカードを持って雑踏に立つ男性であったり、駄菓子屋に集まる子供たちだったり。わたし自身、話を聞いてその人物について書くことを生業にしていることもあり、「こういう書き方もあるのか」と新鮮な気持ちにさせられる。

さて。「週刊朝日」2018.10/26号に『こころ傷んで……』についての記事を書いたのですが、3時間あまりのインタビューということもあり、どうしても盛り込むことのできなかったことが多く、ここにロングインタビュー版を載せることにしました。

──特別なところのない父子家庭の一日「父親と息子」の話は、たわいない親子の会話が面白い。朝食のあわただしい風景から、父親が帰宅して夕飯の支度にとりかかり、寝入ろうとするまでが描かれていて、もしかして取材者として上原さんは、ずっとこの家の中にいたんだろうかということがとても気になりました。

上原さん(以下同)「あの日は昼間、ちょっと抜けたけど。次男(定時制高校1年生)は家にいるんだけど、彼はゴミだしをしたあとはまた寝てしまう。だから、ずっといてもしかたない。近くの喫茶店で2時間くらい過ごしていました」

──喫茶店で何をしているんですか?

「うーん。このあと、どういうふうに話を聞いたら面白くなるだろうかといったことを考えていますね」

──それでまた家に戻られるんですよね。

「私がいるのは居間なんですが、次男と目が合うと、よろしくという。間取りは広い居間と6畳の二部屋で、朝、一番下の子が体温計をだして、お父さんが『何度だ?』と聞いたりしたときは上から覗き込んだりしていました」

──取材の際にメモは取られるほうですか。

「メモも取りますが、ICレコーダーを回したたまにしています」

──回したまま?

「ええ。時間が長くなると起こしが大変なんだけど、それでも必ず聞き返します。声がしないところはビューって送ったりしながら」

──文字起こしはワープロですか?

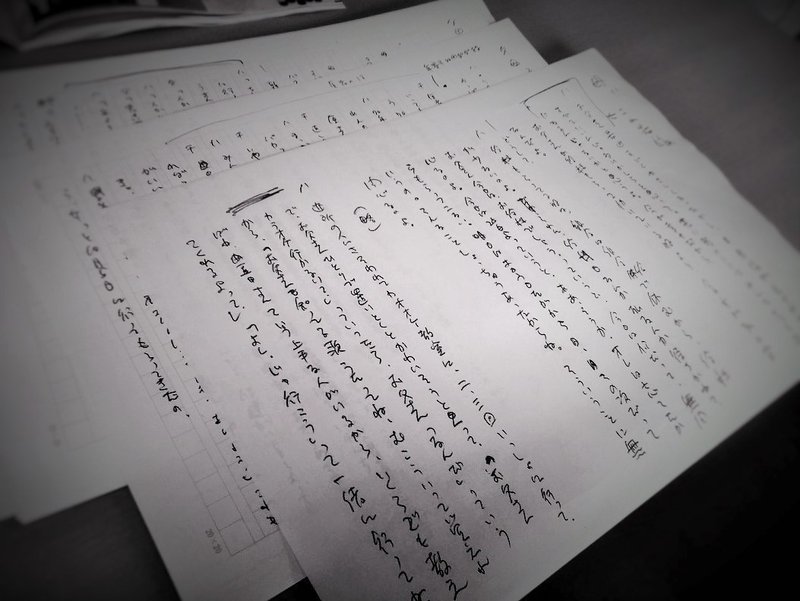

「いえ。ザラ半紙に手書きです。昔はノートだったんですが」

──文字起こししたものを見せてもらうことは可能でしょうか?

「いいですけど」と上原さんが、棚をあけ、ごそごそ探しはじめる。

──うわっ、縦書きなんですね。手書きだと疲れませんか?

「ワープロより手で書く方が速いというのもあるんですが、疲れはします。でも、ふだんひとり暮らしで孤独な生活をしているので、テープを聴いているときは人と接している気持ちになれる」

──ああ、それわかる気がします。

「だから、はしょらずに書き起こします。アーとか、ウーとかいうのも文字にしています」

──それだとものすごい量になりますね。

「でも、それは肝心だと思っているので」

──上原さんほどのベテランになると、ココを使うだろうと目安はつきますよね。

「グッと来たところは星を付けたりしていますね。あと、別に描写のためのノートがあって、(対象者と)一緒に歩いているときに見たものとかを書きとめるようにしています。だから、ほぼひとつの取材で一冊使いきる」

──どういうことを書きとめるんですか?

「どういう建物だとか、これは欅の木だとか。この前この本の読書会があって、座席図をメモしたり」

──録音されているのは対面中のインタビューに限らず、外を歩きながら話されたりしている場合もあるんですか?

「移動中はメモが多いかな。何を書いているかわからないこともありますが(笑)」

──対象とするひとはふだん取材を受けたりすることのないひとたちですよね。録音していて意識されるということはないですか?

「いまはレコーダーを意識するというのはすくないですね。意識してもみんなすぐになれてしまう」

──別の話になりますが、新聞配達を60年続けているという男性の取材は京都に行かれたんですよね。

「一度家で話を聞いて、朝刊の配達のときは、私は運転免許をもっていないので電動自転車を借り、後ろから彼のバイクを追いかけて配達の様子をメモしていました」

──あれは街が寝静まっている時間だけど、傍で見ていないと面白くない?

「そうだと思います。『給与明細がこんだけある』と60年分のものを出されりしたのは面白かったんだけど、話だけだとつまらなかったでしょうね」

──配達について行こうと最初から決めていたんですか?

「決めていたわけではないんですが、話を聞いて、それだけで書くというのはやらないようにしている。その人と何か一緒に行動をするということをするようにしています。

なかには、話を聞いて、やめるということもあります」

──話は聞いたけど、書かない?

「『私には書けません。すみません』と手紙をだすことは少なくないです」

──「ふつうの人」の取材で難しいのは対象を見つけ出すことだと思うんですが、新聞配達の男性はどのようにして?

「たまたま、あの配達区域にいる友人が、ちょっと立ち話をしたら面白い人がいるというので教えてもらった。『ちょっとお話を聞かせてもらえませんか』と電話して、京都駅の近くの喫茶店で2時間くらい話を聞かせてもらいました」

──事前に把握しているのは「60年間配達している」ことぐらいということは、会ってはみたが、ということもありえた?

「10人のうち3人くらいはありますね。ただ京都となると私も交通費を払ってますから、なんとかしたい(笑)」

──書けるかどうかの分岐点は?

「うーん、自信たっぷりに話すような人はだいたいダメですね。『自分で書けたら書きたいぐらいだ』というふうに言われると、もういいかなと。

あと、うつ病の人。本の後ろにメールアドレスを載せていたときには、自分を取材してくれと送られてくる半分くらいがそうで、自分はカウンセラーじゃないので、ごめんねと言います。それでも話だけ聞いてくれといわれたら、話だけ聞きます」

──書かないけど、聞く?

「そうですね」

──カウンセラーみたいですね。

「かもしれない。そういうこともあってなのか、書かれた人は原稿を見せたときに喜んでくれる。『自分の人生にも意味があるんだなぁ』と。どんなに悲惨に思える話でも、ご本人は書かれたことで承認されたと思うのかもしれないですね」

ノンフィクションの書き手の執筆スタイルは様々だが、上原さんは主人公となる対象者に原稿を見せることにしていることを原則にしている。

──原稿にしたけれども、載せられなかったということはありましたか?

「載せないでくださいと言われボツにしたことはあります。もう嫌だと言われたら仕方ない」

──見せるのはゲラになったもの、それとも編集者に渡す前段階の原稿ですか?

「原稿です。編集者に見せる前のもの。これは営業上の口上ですが、『編集者に見せたら、すごく感動したという返事がきました。あなたが正直に話してくれおかげです』といったことばを手紙に添え書きする」

──第三者の目で見ても、これは価値のあるものだというふうに伝えるわけですね。

「ええ。でも、見せるときは恐い。ここがポイントだと思うところを、やめてくれと言われるんじゃないか、そうなったらどうするのか。締め切りもありますから。

一度、蜷川幸雄さんが高齢者の人たちだけの劇団をされていたときに、参加者の女性のことを書いたんです。(敬称略で書いた地の文章の記述について女性から)『蜷川と呼び捨てにしないでください』といわれた。このときはもうどうしょうか……」

──どうなったんですか?

「劇団のスタッフに事情を話して、先生がいいと言われているからというので切り抜けることができたんですが、ここはぜったいこうしてくれとか言われることがありますね」

──上原さんの取材スタイルとして、インタビューするだけでなく、相手と時間を共に過ごすということを柱にされていますよね。そうすることによって、過去の逸話を積み上げるだけではなくて、現在進行形にしていく。上原さんのルポの特色は、とくにそこで何かが起きるわけではないにもかかわらず、会話のやりとりなど一緒に過ごす現場の面白さがある。

「短い文章なので、書く際はスタートからゴールまでの道筋があるというのが大事で。読者が一頁を読んだときに、話がどこに向かっていくのかが提示されないといけない。それが読者をひっぱることになる。

履歴を書いて、エピソードを時間順に並べても何も面白くない。共に時間を過ごした、始点と終点を軸に、履歴を埋め込んでいくというのが飽きさせないのではないか。そう思いながらやっています」

──現場は楽しいですか。

「うーん、しんどいです。まる一日を過ごすとなると無意味な時間が多いですからね(笑)。でも、大変ということだったら、テープ起こしのほうでしょうね」

しばらく取材者にとって何が大変かという雑談になり、聞き手のわたしがインタビューを長年職業にしながらもいまだに人と会うことは苦手だと話すと、自分もそうだと上原さんがいう。

──取材はまず電話をするところから始まる、わたしはそれが最大の難関だったりする。電話しないといけないと思うだけで、朝から憂鬱になる。電話嫌いということでは関川夏央さんがコラムでそういうことを書かれているのを読んでどれほど安堵したことか。上原さんはどうですか?

「私もはじめての人に電話をするのは苦手だけど、極端に嫌だということはないですね」

──取材現場をはさんだいまのスタイルのコラムを書こうとするに至った経緯をうかがっていいですか。

「ちょっと長くなるけど、いいですか。

鶴見俊輔論を書いたことがきっかけで、鶴見さんから『思想の科学』誌の編集委員に誘っていただいて、月一回の企画会議に出るようになった。だけど、そのたび自分に教養がない、知識がない、ものの掴み方が浅い。もうどん底に落ち込んでいた。

当時『思想の科学』の編集会議は『鶴見学級』といわれていたんだけど、私は鶴見さんから一度も褒められたことがなかったんだけど、唯一『離婚した男がどんな家事をしているか』を取材したものだけが褒められた。

これは評判がよくて、さっき名前の出た関川さんから、今月号ではこれがいいとファックスをもらった記憶があります。

そう。嬉しかった。

これは『友がみな我よりえらく見える日は』(以下『友がみな……』と略)の中に、『別れた男たち』というタイトルで入っている。取材ものとして書いたそれが最初です。

それまで『上野千鶴子なんか恐くない』という本や鶴見俊輔論の本を書いて、いっぱしの評論家気取りになったこともあったけど、評論はいまのコラムほどには書いていて楽しくはなかったなぁ」

──コラムノンフィクションの最初の本となる『友がみな……』の中で、わたしが好きなのは映画のネガを編集する女性の話。「職人気質」というタイトルで、ひと月、ふた月と電話かかかってくるのを待ち続ける。フィルムからデジタルに移行し仕事が激減してゆく中で、きょうこの一日をどう過ごすか。もやもやとした時間を細やかに書きとめられていて、不安におもうのは「ああ自分だけじゃないんだ」と勇気づけられる。オチのない話だけど、明日に向かってひらかれた終わり方をしています。その後、対象者と交流はあるんですか?

「書きあげてしまったら、ほとんどなくなりますね。人によっては、ときどきメールをもらったりすることもありますが。その後を書きたいとは思わないというのもあるのかなぁ……。

もう15枚くらいの原稿の中に、その人の大事なことは入れたという気がしている。でも、まれにその後を取材することはある。

たとえば『友がみな……』の中の『容貌』。顔のことを気にしている女の人の話だけど、40代の彼女がヌード写真を撮ったというところで大事な部分を切り取った。そういう気持ちになったんだけど、その後エジプト人とつきあっていますという話を聞いたとき、その後を書くことにした」

男性と話せない。母親にまで美容整形をすすめられたという女性がヌード写真を自分の支えにする「容貌」。その女性から7年後に「ピラミッドとラクダ」の絵葉書が届く。エジプト人の彼氏ができたという。その経緯を聞きだしながら女性のいまを映し出していく。『雨にぬれても』(幻冬舎文庫)の中に「エジプト人の彼」のタイトルで収録されている。

「これまで、たくさんの人にあってきて、なかには書かなかった人もいるけれども、わたしは書いたことを忘れていて、お風呂に入っているときに『あの話はよかったなあ』と思い出す。学校の先生が何人も生徒を送り出し、年をとるにつれ『せんせい、上原です』と訪ねていったら『あ、誰?』というのに似ているかもしれない(笑)」

──書きおえると、役目は終わる?

「そうかもしれない。ただ、ネガ編集者の話のように、辛いのは自分だけじゃないと読者に感じてもらえる。あるいは、自分よりも大変な人はいっぱいいる、と。

ローン会社のプラカードを持って立っている『街のサンドイッチマン』(『こころ傷んで……』に収録)の話は、認知症になった母親が入っている施設を訪ねるときに横浜駅に降りる。いつもいる彼を見て、気になって声をかけたのがきっかけだけど、借金を抱えて会社を辞め、ホームレスにもなった彼の話を聞いて、自分はまだましだと思う。それは悪しき感情なのかということですよね。

それはこの十年間考えていることでもあるんだけれども、それは悪しき感情ではないと思っている」

聞き手であるわたしは、上原さんの話にしばらく考え、うなずき返した。

「私は、その人を支えるものはどんなものではOKだと思っている。占いでも、トイレのカレンダーの中の言葉でも肯定したい。そういうものを限界哲学と呼んでいるんです」

──ゲンカイ哲学?

聞きなれない言葉につい問い返していた。「後編」は、上原さんが師事してきた哲学者の鶴見俊輔さんの限界芸術の話から。

■つづく 後編を読む☞こちら

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。