記憶の導火線となる写真集

『THE ABSENCE OF TWO』(青幻舎)を出された、

写真家・吉田亮人さんに話を聞いた(前編)聞くひと/朝山実(今回は撮影も)

スーパーで手をつなぐ写真や、縁側でふたりがいる写真。『THE ABSENCE OF TWO』に収められているのは、まったく知らない「若者とばあちゃん」なのだが、なんだか親しみを覚えてしまう。

写真家の吉田亮人さんにお会いしたのは昨年12月、東京・墨田区のRPSギャラリー。写真集の先行発売の展示イベントが行われていた。

──おばあちゃんの爪を切ってあげている、手のアップの写真がいいですね。

吉田さん(以下、略) 爪きりのシークエンス(連続)のあとに、見開きで大きく見せているのは、アートディレクター(松本久木)のアイデアなんです。この爪切りのカット、じつはオリジナル版(2017年製作の私家本)には入れてなかった。

アートディレクターから、これは作品を象徴する一枚だから、ぜったい入れるべきだと言われた。爪が伸びるというのは「生命」を表し、孫の大輝がばあちゃんの爪をパチンと切る。甲斐甲斐しく見える写真だけど、その後に起きることを知ると、じつは恐い写真でもある。すごい写真なんだと断言され、「おまえの想像力、すごいわ」って。そういう見方があるのなら、入れようとなったんです。

「大輝」は、吉田さんの10歳下の従弟にあたる。「ばあちゃん」は吉田さんの母方の祖母で、名前は「雪見」。親密なふたりの生活の様子が収められている。アートディレクターとは、本造りの過程で幾度も意見をたたかわせたが、尊敬を込め「作品のことをいちばんに考えるすごいヤツ」だという。

『THE ABSENCE OF TWO』には、近所の人や他の家族の姿がなく、室内や縁側にいるところを撮影したものが多い。しかし、ギャラリーでの展示を見ると、写真集には収録されていない、外出した先でのふたり以外の人の姿もある。

撮った写真は、ぜんぶアートディレクターに見せ、その上で議論し「これは6畳の部屋と、縁側の写真だけで構成しよう」となった。荒木経惟さんがベランダの写真をよく撮っているでしょう。それと同じように、この作品は縁側がひとつの象徴だといわれた。

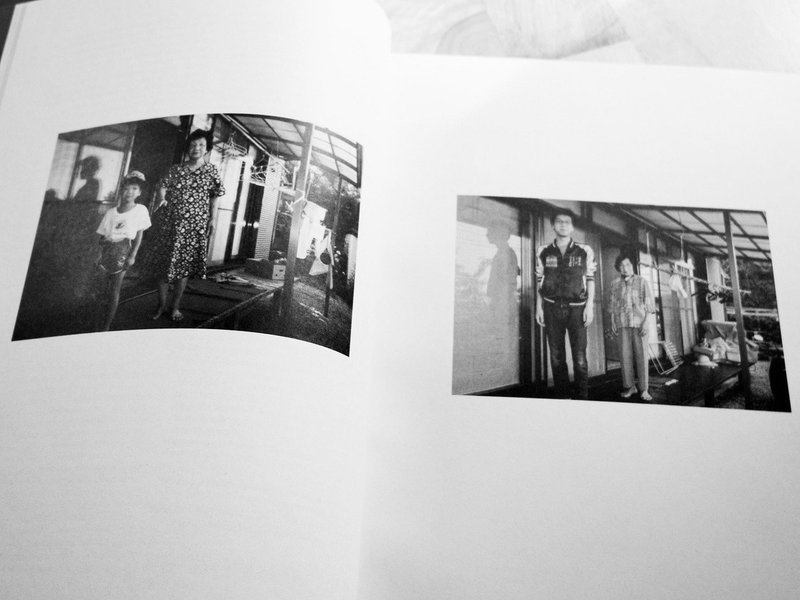

たとえば、この見開きの写真(と写真集を開く)です。縁側に大輝がいて、家の中にばあちゃんがいる。見返してみたら、たしかに縁側の写真がけっこうあるんです。ふたりで座ってぼんやりとしているのとか。

──撮影中、それは意識されていなかった?

してないです、もちろん。本を立ち上げるときになって気づいたことで、アートディクレターに言われて「縁側は彼岸と此岸的な隠れキーワード」として共有するようになった。

──この写真、大輝さんがすごくいい顔で笑っていますよね。ばあちゃんの視線は吉田さんの方にある。三人で何をしゃべっていたんですか。

何しゃべっていたんでしょうね(笑)。三人でいても、たいしたことは話していないですから。ばあちゃんはいつも大輝に文句を言っていて。学校から帰るのが遅いとか。言いながら、嬉しそうにしているんですよね。

「ばあちゃん」の孫は吉田さん、大輝さんを含め6人。中でも、過ごした時間の多さから祖母にとっては吉田さんと大輝さんは特別な存在だったという。

この日のインタビューは週刊朝日の「書いた人」という書評欄の仕事で、いつもどおり本の感想から入ったのだが、写真集をめくりながら、わたしの母親が高齢で自分を産み、小学校の参観日に教室の後ろに立っている母が浮いていて恥ずかしいと思ったことなど遠い昔の記憶を口にしていた。

その間、吉田さんは「うん、うん」「ふんふん」と穏やかに耳を傾けている。聞き手と話し手が逆転していた。話し出すと止まらなかった。本来やっちゃいけないことなんだが。でも、吉田さんは、この写真集は、見たひとが自身の家族の話をとつぜん話しはじめるというのはよくあることだという。

面白いなぁと思うのは、見る人のバックグラウンドで、いろんな見え方をするんだなという。いい意味でも悪い意味でも。なかには悪意のある見方をされることもありますし。

──悪意というと?

ネット上で、これは写真家の売名行為だと書かれたことが。おまえは従弟にばあちゃんの介護を押しつけ、彼は苦しんで死んだんだとか。ヤフーニュースのコメント欄にネガティブなものが3割から4割あって、それに対して、あなたの見方は間違っているという人がいて、最初は驚きました。でも、だんだん面白くなってきた。

会ったこともない僕のことを想像して、大輝のこともまったく何も知らないのに、こういうことがあったんだと決めつける。なんだろう、このエネルギーは。ただ、たしかなことは、写真を見て何か言いたくなるものがあるんでしょうね。賛否両論があるのは、いまは作品としては幸せなことだと思うようになりました。

──すごいポジティブ思考ですね。どれぐらいで、切り替わったんですか?

わりと早いうちですね。コメントの量があまりに多くて、賛否の振り幅も大きい。本人が置いてけぼりになってしまっているなぁって。

吉田さんが快活な笑顔をみせる。

こんなに仲のいい祖母と孫はなかなかいない。そう思えるふたりだが、ある日、看護の勉強をしていた大輝さんは失踪。一年後に山中で遺体が発見される。遺書もなく、自死の真相はわかっていない。

目にした写真から触発され、多様な想像がひろがるということでは『THE ABSENCE OF TWO』は芳醇な私小説のようでもある。舞台でいうなら、市井の人たちの時間を切り取ってきたイッセー尾形のひとり芝居に近しい。

イッセー尾形の舞台は、身のこなしや台詞、沈黙の間合いなどから「見えない相手」とその台詞が見えてくるもので、孫と祖母の写真からも賑やかな会話のようなものが聞こえてくる。

そういうと、吉田さんは「写真を見るというのは、ストーリーを補完することでもあるんですよね」と答えた。そのために写真を選び抜き、膨大に捨ててきたとも。

僕と大輝とは10コ離れていて、僕が小学校4年のときに彼が生まれているんです。僕の両親は、宮崎で中華料理屋をやっていて、忙しいときによく祖父母が面倒をみてくれていたんです。

じいちゃんがクルマで迎えに来てくれて、土日は、ばあちゃんの家ですごす。僕が初孫だったというのもあったんでしょうけど、すごく可愛がってもらった。

でも、中学になって部活が忙しくなりだすと、祖父母の家(二世帯同居で、大輝さんの家族は二階で暮らす)になかなか行けなくなる。その頃、僕と入れ替わるようにして、祖父母が大輝の面倒をみはじめた。

この写真集の中にもあるんですが、小学校に上がる頃になると、大輝が勉強机を祖父母の6畳の部屋に運び入れ、そこで勉強していたんです。中学高校になっても、その部屋で過ごしていて、祖父が亡くなってからは祖母とふたりになるんですが、それがふつうの光景に思えていた。

でも、高校ぐらいまでは、ここまで献身的に祖母の世話をしていたというわけでもなかったんですよ。

写真集の巻末に、長いエッセイが付されている。雪見さんが大病を患ったあと、大輝さんが介護する様子が綴られている。

吉田さんが、ふたりにカメラを向け始めたのは2011年に遡る。30歳を目前にして京都の公立小学校の教員を辞め、写真家になって一年が経過していた頃だった。

まだ当時は仕事も何もなくて。たまたま里帰りして祖母の家に遊びに行ったんです。三人で、部屋でグダグダと話していて。もっていたカメラでパシャパシャとふたりを写した。そのときの一枚がこの写真集の中にも入っています。

鏡を見ているコレ。お出かけをするときに大輝が、ばあちゃんの髪を櫛でといているところを撮ったのが最初です。

自宅に帰ってから、ふたりの写真を見返すと不思議な感覚になったという。

なんや、このふたりって(笑)。まだ二十歳になるかならないかの青年が、実のばあちゃんとはいえ、こんなにもいとおしそうに髪の毛をといている。ヘンですよね。

この写真集を見てくださった人たちからよく、恋人みたいだと言われるんですが、まさにそう。このふたりを撮ったら面白いだろうと思ったのがスタートで、盆や正月以外にも時間をつくっては宮崎に撮りに帰るようになったんです。

そのときはお金もなくて、僕、京都に住んでいるんですけど、まだ格安航空とかもなかったので、夜行バスで帰っていたんです。京都から宮崎までの直行バスです。それでも片道1万2千円くらいしていましたね。

──不思議なのは、最初見たときには数日の出来事におもえた。場所が限定されているからか。でも、ちがうんですね。少しずつ年月が経過している。

具体的にいうと2011年から12年、13年、14年と撮っているんです。

14年に大輝が失踪した後も、祖母がひとりで待っているところを撮ってはいるんです。本には入れてはいませんが。

15年に彼が発見され、翌年に祖母もなくなった。その間も、ひとりになった祖母を撮ってはいるんです。

──それは今回聞こうと思っていたことなんですが、大輝さんが失踪後も撮影していたんですね。

撮っていました。これは言わないと気づく人はいないと思うんですが、一枚だけその頃に撮った写真を入れていて。これ、ここに立っているのは、祖母なんです(話しながら、巻末に続く黒味の写真のある頁を開いた)。

大輝が亡くなったという知らせを受けた後も、ばあちゃんは半分信じていない。大輝を夢で見たとか、昨日の晩バイクで帰ってきたとか言うんです。夢と現実が混同するというか、信じたくないというのもあったんでしょうね。

当時、僕はそれを聞くのがすごく嫌で、ひどいことを言ったなと思うんですけど。「ばあちゃん、大輝はもういない。もう大輝は死んだんだよ」って、つい言ってしまった。

ギャラリーには、新版の本の製作過程の記録とともに、私家版をつくる際の十種類以上のダミー本も展示されていた。

ひとつひとつ手にしてゆくと、あるダミーに大胆な変貌があり、胎児が育っていくようなドキドキがあった。

ギャラリーで展示されていた私家版の中に、

雪見さんが小学校の参観日に行った日のことが綴ってある。

やさしい文字で「オレ」とあるから大輝さんの言葉かと思ったが、

ちがっていた。

そういえば、わたしの母親は40をこえてからわたしを産んでいて、

教室の後ろに立つ母がひとり老けて見えたのが恥ずかしくて、

「もう、こんでいいよ」と言ったことを思い出した。

わたしが見た印象をいうと、私家版と新刊本との顕著な相違点は二点。私家版の写真にあった、手書きのつぶやくような短い言葉が消え、新刊本ではそれを補う長文のエッセイが加えられている。

もう一点は、写真の見せ方だ。私家版には111部限定の手作りならではの、仕掛け絵本のような工夫がほどこされ、立ち止まらせる効果がある。「ふたりの物語」という点では同じだが、作品としては異なるものだ。

今回は展示していない、私家版のダミーの16から17番目のところで、この物語をどう終わらせるのか、試行錯誤していたんです。ばあちゃんが、ひとりになってからの写真を入れたものを作ったりもしたんです。

新版に一枚だけ入れたという写真を見ると、すこしピントがぼやけ、説明されて、ようやく人の姿だとわかる。あえてピンボケにしたのだろうか?

ばあちゃんを撮っていたときに、よく虫眼鏡をつかって新聞とか読んでいたんですよ。その虫眼鏡が目に入ったときに、大輝がよく「はい、ばあちゃん」と渡していたのを思い出したんです。

虫眼鏡越しに、ばあちゃんを見たら、あっちの世界から見るような感覚になって、ぼやけ具合がね。カメラの前にかざして撮ってみた。大輝から見たら、こんなふうに現実がぐにゃっと曲がって見えているのかもしれないって。

──話をうかがってみて、謎がとけました。では、もうひとつ。暗い森をおもわす写真頁が続く中に、目を凝らすと手らしきものが見えるんですね。これは大輝さんの手?

そうです、そうです。じつはこれ、いつもばあちゃんの家にはクルマで行っていたんですけど、ふたりでいるところを撮った最後の写真なんです。僕が帰ろうとすると、ふたりで見送ってくれて、カシャカシャッと3回シャッターを切った。大輝が「じゃあね」と手をふっている写真なんです。

真っ暗に見えるのは、プリントをする際に加工しているからだという。

話を聞けば聞くほど、ふたりに対する親近感を増してくる。この感覚は何だろうか。

記憶をたどると、先年亡くなったひとまわり年の離れた次姉の顔が浮かんでくる。実家は父が工場勤め、母親が農作業で忙しいぶん、母親代わりをしれくれていた。遊園地に連れて行ってもらったときに「若いお母さんですねぇ」と挨拶されると姉はいつもフクザツな笑顔になった。わたしの述懐を、またまた吉田さんは「ふん、ふん」と耳を傾けている。

──ごめんなさい。何を聞こうとしていたのか忘れちゃった。

ははは。

──いつもはこんなに自分のことを話したりしないんだけど……あ、そうだ。思い出した。ふたりの写真はすごく私的で個別的なんだけど、普遍的なものを感じるということを言いたかったんだ。

ああ、なるほど。たしかに、この作品は僕の家族の話ではあるんですが、去年写真展をしたときにも、いろんな方々から意見をいただいた。ある人は、ばあちゃんを自分のお母さんに置き換えて話される。それも、いろんなパターンがあって僕自身、不思議だったんですよ。僕の家族の話なのに、見た人のバックグラウンドによって、この物語が変容して、その人のこころに刻まれていくというのが。

──それで、ふたりのことがわかる巻末のエッセイは、新版を出す際に新たに書かれたんですか?

いえ、テキストは1と2に分かれていて、1は2013年に、大輝がまだ家にいたときに書いていた。じつは新潮社の『考える人』という季刊誌で連載しようという話になっていたんです。

写真を見た編集者の方から、「これはいろんな人に伝えるべきだよ」と言ってもらえて。季節を追って、ふたりの生活を写真と文章で見せていこう。企画を通すのに概要がわかるものを書いてもらえるかなぁ、というので書いたんです。

僕、もともと、ふたりの会話をメモしていたんですよね。大輝はこんなこと言っていたなぁというのとか。ばあちゃんと、こんなことで喧嘩していたなぁとか。だから、ここに出てくる会話とかも、そのときのメモをもとにしたもので。プラス、連載をするというので、あらためてインタビューもしていた。

ばあちゃんのことを聞かせてよ。よう考えたら俺、ばあちゃんのこと、あんまり知らんわって。どういう青春時代を送ってきたのか。じいちゃんとどこで出会ったのか、話聞かせてって。

──両親の若かった頃の話とか、考えたら知らない人のほうが多いかも。うちの父親が亡くなったあとに、介護の人から「お父さん、こんな話をされていましたよ」と教えてもらい、父親のことで初めて耳にすることが多かったですから。

僕も、ばあちゃんのことを断片的にしか知らなくて、たぶん、こういう機会がなかったら知らないままだったと思うんです。何年に生まれて、どこどこでこんなことをしたというのを聞きながらメモしていった。

大輝のことも、だいたいは知ってはいたんですけど、どこの小学校にいってとかいう話もぜんぶインタビューして、それをもとに1の部分をつくったんです。

編集の方から「この文章いいねぇ」と言ってもらえて、来年の春から連載すると決まったのが13年の秋。文章は、ほぼそのときのままで。翌年の正月を過ぎた頃にアイツがいなくなったんですよ。

結局、連載はなくなり、文章はお蔵入りになったまま眠っていた。今回引っぱり出してきて、「その後」を2で書き、ふたりの物語が読み解けるようにしたんです。

──私家版にあった、大輝さんやばあちゃんのつぶやきなのかな。やさしい手書きの文字、あれは吉田さんの文字ですか?

そうです。女性が書いたみたいな字だと言われましたけど。

──新版にあの文字がないのが惜しいと思ったんだけど、何度か見返しているうちに、これは無いのがいいと思うように変わった。写真だけのほうが想像がひろがるというふうに。

オリジナルを作るとき、大輝が自死したということが衝撃だったのもそうだし、そのあとの、ばあちゃんの姿を見ているのもすごく辛くて、とてもじゃないけど、写真を見返すことができなかったんですよ。

気持ちを冷静に保つことができなかったし、ふたりが写っている写真と僕との距離感をうまく保つことができなくて。何回も、もうやめたいと思った時期があったんです。おおげさに聞こえるかもしれないですけど、写真に殺されそうな気持ちになった。自分が撮った写真に攻撃されているような……。

でも、ダミーをつくっていく中で、だんだんと距離の取り方が、ふたりのことを家族としてもそうだけど、写真として距離を置いて見れるようになったんです。

──では、ダミーの初期の段階は?

ぐっちゃぐちゃでした。オリジナル版では後藤由美さん(RPSギャラリーのキュレター)に編集者的な役割をしてもらったんですけど。その段階で、大輝が亡くなった森に行ったり、遺品を写真集の中に組み込もうとしたり。それがまた辛くて。

──心理的に苦しかったというのは?

大輝が亡くなったあとも宮崎に帰っては、ばあちゃんを撮っていたんです。家に戻り、ふたりの写真を見てダミーをつくろうとすると、ほのぼのとしたふたりの写真とのギャップが大きすぎて、大輝がいなくなったことの喪失感がのしかかってくる。距離の取り方がわからなくなって。

一時期だいぶ落ち込んでいて、僕、そんなに落ち込んだりするほうじゃないんですけど。これを出していいのか。本にすることが大輝のことを冒涜することになりはしないか。考えると袋小路に入ってしまっていた。

──これは最初にする質問なんでしょうけど。そもそも、どうして本をつくろうと?

それは、大輝に捧げたかったんです。23歳で、まだいろんなことを経験できただろうに。彼が生きた痕跡を撮っていたのだから、生きた意味を僕自身も一緒になって考えたい。生きた証を形にして残したいというのが動機で、家族としてよりも、写真家としてのほうが大きかったのかもしれないです。それに、ばあちゃんに見せたいというのも。

──大輝さんは、吉田さんが撮られた写真を目にされていたんですか?

一回、週刊誌のグラビアに載ったのを見せたんです。5ページくらいの。ばあちゃんの反応は薄かったんですけど、近所の人から「嬉しそうに、これ孫が撮ったんやって、何冊も買っては持ってきていたよ」って教えてもらいました。

大輝は、僕なんかたいしたことしてないのにって謙遜してましたけど、「ありがとう」って。

──目にさせていたのならよかったですね。撮られて嬉しいとおもいますよ。同時に写真を見るほど、大輝さんのことは何でなん?となります。「ばあちゃのことは僕が面倒みる」と言っていたのに。一瞬の気の迷いだったのか。明らかなことは「こんなにも楽しそうにしている時間」があったということ。

失踪する一ヵ月半くらい前に大輝と会っているんですよ。大学を卒業したらどうするの? と聞いたら、こんなことをしたいと言っていた。

だからダミーを作っていると、本当になんで?という疑問が渦巻いてきて……。アサヤマさんが言われるように、彼らが生きていた時間を汲み上げる方向にシフトチェンジしてようやく写真集が出来上がった。まず、これを僕の妻に見せたんです。

妻は、ふたりのことを知っていますし、それを見て妻が言ったのは、「わたしは大輝君のことを長いこと知っているわけではないけれど、いままで、なんてかわいそうな人生だったのだろうと思っていた」。でも、この写真集を見て気づいたというんです。世の中に100%不幸な人はいない。逆に100%幸せな人もいない。幸せと不幸せが混在して、ひとつの人生が出来上がっているというのがわかった。だから、大輝君の人生を不幸な人生だとは思わないって。

ふだん泣いたりする人じゃないのに、涙しながら写真を見ている。ああ、作ってよかった。そう思った。だから、いまアサヤマさんが言ってくださったことは、すごく嬉しい。そこは伝わっているんだなぁと。

──大輝くん、ほんと、いい表情をしていて。生きていたらよかったのにと思います。

そうなんです。生きていたらいま28歳なんですね。恋をして、いろんな人と出会って、世界が広がっていくだろうに。

素直でめっちゃやさしいヤツだったので、人からも好かれていたと思うんです。だから、あのとき、なんで言ってくれへんかったんやろう。悩んでいることがあるんやったら宮崎を離れて、京都に来いよ。うちに居候したら、いろんなところ連れていってやるやん。そう言えたのにって。

完成したオリジナル版の一冊は、おばあちゃんとともに大輝さんが眠る、郷里のお墓にそなえあと燃やしたという。

つづく。後編は吉田さんが写真家になるまでの話

3/16~31まで、京都の誠光社で、

『THE ABSENCE OF TWO』を携えて、全国8箇所の書店を訪ねトークショーをしながら手売りしたツアーの記録写真展があるそうです。

誠光社

京都市上京区中町通丸太町上ル俵屋町437

TEL/FAX 075-708-8340 営業時間:10:00 - 20:00

無休(12/31〜1/3除く)

詳しくは👇

http://www.seikosha-books.com/event/4311

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。