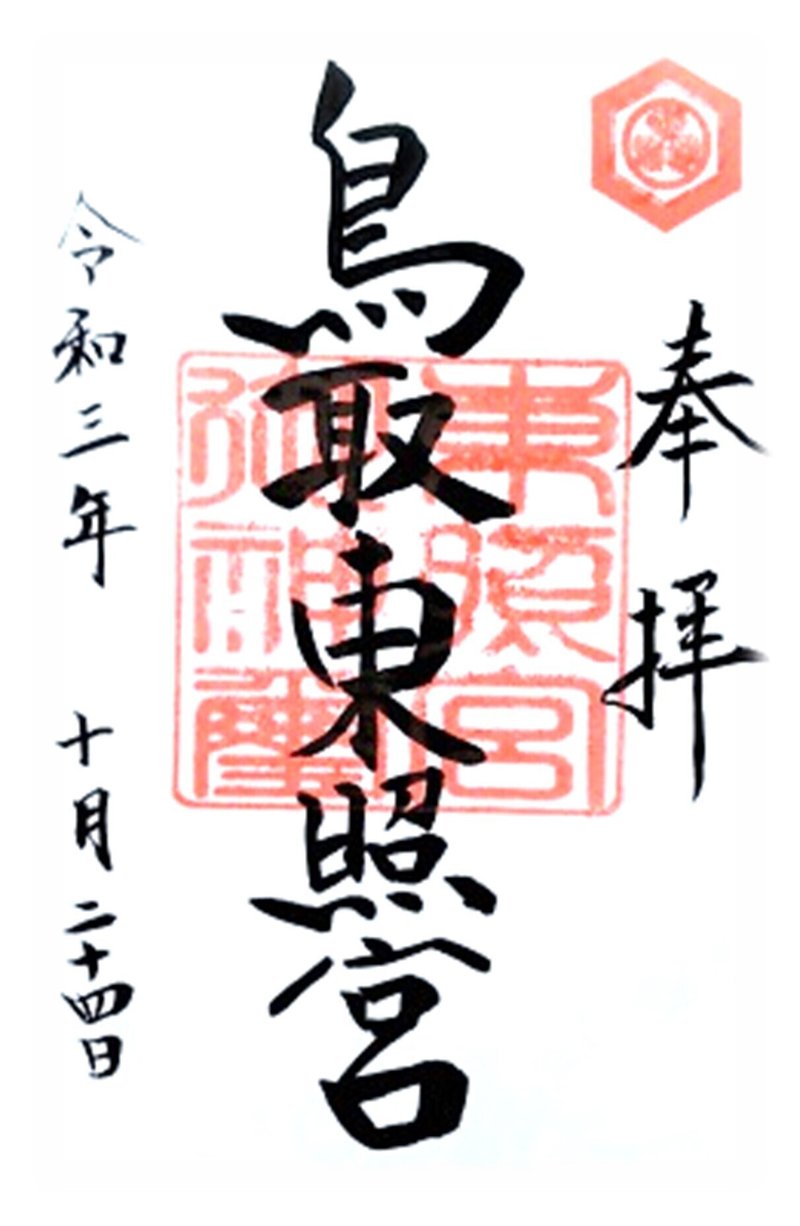

鳥取県鳥取市『鳥取東照宮』

鳥取市上町、県庁や鳥取県警が置かれる中心地域。

「鳥取東照宮」は中心地から東の樗谿公園内に鎮座する。

樗谿公園内の鳥取市歴史博物館第二駐車場に車を入れ、鳥取東照宮へは右手方向に歩いて行きます。

この樗谿公園は鳥取城跡の東にあたり、鳥取藩主池田光仲が造営した因幡東照宮(樗谿神社)の社叢の一画にあり、鳥取東照宮の表参道に隣接して整備された公園。

園内は芝生が敷かれ綺麗に整備され、もみじや梅などの樹々が植えられ市民の憩いの場となっています。

表参道に添いに流れる樗谿川では保護活動によりホタルも舞うそうだ。

訪れた時は園内のもみじが色づき始めていました。

駐車場から鳥居までは徒歩で2~3分、木造の両部鳥居の前へ。

参道はこの先で二手に別れ右に進むと太閤ヶ原に続く自然歩道、東照宮へは左に進みます。

額には東照宮と記されている。

明治時代から2011年までの一時期は樗谿神社とも呼ばれていたようです。

別れ道の案内板、ここでは樗谿神社に向かいます。

深い森に包まれた静かな自然歩道はウオーキングする方も多いけれど、黄色のクマ出没注意の看板が不気味。

左に進み樗谿川を渡った正面に鳥取東照宮権現茶屋、東照宮の御朱印はこちらで頂けます。

東照宮へは右手の神門をくぐり石畳の参道を更に進みます。

門の前にはポニーが散歩していました、随神門に向かう参道左に公園があり、そこで飼育されているポニーのようです。

城門の様な重厚な佇まいの神門から東照宮まで石畳が続きます。

右手の樗谿川には錦鯉が悠然と泳ぐ池があり、夏の夜には蛍の舞う姿が見られる。

参道を進むと正面に手水舎と左に随神門。

上

随神門の手前に掲げられていた解説、随分と長いが内容は以下。

「重要文化財

樗谿神社本殿・唐門・拝殿及び幣殿

指定年月日 昭和二七年七月一九日

樗谿神社は、慶安三年(一六五〇年)鳥取藩主池田光仲によって、日光東照宮の分霊を勧請して造営され、因幡の東照宮とも呼ばれる。

池田氏は、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康に仕え、特に池田輝政(光仲の祖父)は、徳川家康の信任がことのほか厚く、関ヶ原の合戦での行賞により姫路城守として播磨国(現在の兵庫県南部)五十二万石を所領とした。

輝政は将軍家康のために西国大名を押さえ「西国将軍」とも呼ばれた人物で、家康の娘・督姫を継室に迎えている。

池田光仲は、輝政と督姫の孫で、徳川家康にとって曾孫に当たる。

このように徳川将軍家と深いつながりを持つ初代鳥取藩主池田光仲が藩主として行った大事業の一つが、曽祖父家康の霊を祀る日光東照宮の分社樗谿神社の造営であった。

この造営には、日光東照宮を手がけた幕府お抱えの棟梁・木原木工允藤原義久らがあたり、完成後は神領五〇〇石を寄進され、藩内最高の社格として位置づけられた。

神社本殿は入母屋造、檜皮葺きで周囲に玉石垣を巡らし、本殿前には唐門の中門を配している。

拝殿と幣殿は凸型につながる入母屋造、柿葺きである。

用材は総ケヤキ造りで、一部に彩色は見られるものの白木のままで、随所に桃山風の飾金具が見られる。権現造ではないものの桃山期の手法をよく残す江戸時代初め頃の代表的な神社建築である。

また、社宝には狩野探幽の『三十六歌仙額』、『太刀』四振(いずれも県指定保護文化財)などがある。

平成十五年五月 鳥取県教育委員会」

下

随神門左の「日本遺産 因幡の麒麟獅子舞」の解説と右に「国重要文化財鳥取東照宮」の解説

東照宮創建時の祭礼より姿を現したで麒麟の顔を持つ獅子舞で幸せを呼ぶ存在として、因幡地方で受け継がれてきているものだそうだ。

随神門前景。

意外なほどシックな門で、光り輝くのは東照宮と書かれた額くらいなものです。その先に社殿が広がっています。

随神門の額。

随神門から先の参道には20基の石灯籠が奉納されています。

これらは鳥取藩主池田光仲の家老や重臣14名により奉納されたものと云う。

地方には徳川家への忠誠の証としてこうした東照宮が建てられ、鳥取藩の東照宮がここになります。

入口の解説にあったように、日光東照宮を手がけた棟梁・木原木工允藤原義久があたり、拝殿と幣殿は凸型につながる入母屋造、柿葺きの総ケヤキ造りで素木造りと云っても良いかもしれません。

鳥取東照宮は因幡東照宮(いなばとうしょうぐう)と呼ばれ、1874年(明治7)から2011年(平成23)までは樗谿神社(おうちだにじんじゃ)と称されていた。

2011年(平成23)、本来の名称が「因幡東照宮」だった事から現在の鳥取東照宮へ改称されたもの。

では参拝させてもらおう。

拝殿正面の神社幕、扉、蟇股などいたる所に葵の紋が施され、さり気無く金色の飾り金具が飾られています。

絢爛豪華な日光東照宮と比較すると全く派手さはない、本来家康が望んでいた姿なのかもしれない。

社殿全景。

入母屋平入の拝殿と幣殿は一体で唐門と玉垣で囲われた本殿域に流造の本殿が鎮座する。

拝殿側面の眺め、社叢に包まれた静かな空間だ。

本殿域全景。

周囲の玉垣は朱に塗られていたのか、至る所にその痕跡が残っています。

重要文化財の唐門前の石灯籠は光仲の子、池田新五郎が奉納したものとされる。

上

唐門から本殿の眺め。

下

本殿

どちらも当然葵の紋が入り、本殿桁に左甚五郎の手による鷹の彫飾りがあるそうだ。

彩色されていないと案内にありますが、劣化の影響だろうか唐門や向拝柱の表面には朱が塗られた様な赤みが見られる。

拝殿正面の眺め。

緑青の深い緑色の飾り金具、以前は金箔が貼られ輝いていたのか?

素木に緑青の緑は個人的にあっていると思いますが、そろそろ補修の手が必要な時期に近づいているのかも知れない。

拝殿右から社殿側面の眺め。

境内右隅に「探幽の井戸」がある、解説の内容は以下

「樗谿神社には歌は京都青蓮院二十九世門主尊純親王、絵は狩野探幽の手になる三十六歌仙の額と鷹の絵の額がある。

慶安三年(一六五〇)四月創建された東照宮(樗谿神社の称は明治七年に定められた)の拝殿を飾るため鳥取藩主池田光仲が青蓮院門跡に所望して求めたものである。

三十六歌仙の額は同年五月八日にできている(華頂要略、門主傅)

狩野探幽(一六〇二~一六七四)ははやくから徳川家康に厚遇され、家康の没後元和三年(一六一七)より幕府に仕え奥絵師となった。

江戸時代の狩野派はこの探幽によって基礎が固まったのである。

狩野探幽がこの地にきた資料はないが三十六歌仙の額と鷹の絵の額があることから、この井戸を「探幽の井戸」として今に伝えられたものであろう。」

この井戸が創建当時からあったものなのか定かではないが、要するに探幽の名を付けた井戸という事だろう。

探幽の井戸を覗かして頂き、再び拝殿から石段を下り東照宮を後にする。

樗谿公園内ではクマ出没やクマ目撃情報の案内を見かけました、念のためクマ除け鈴があるとお守りくらいにはなるかもしれません。(…と云うか常につけるべきものになってきたのか?)

2021/10/24

「鳥取東照宮」

創建 / 1650年(慶安3)

主祭神 / 東照大権現

配神 / 池田忠継、忠雄、光仲、慶徳

所在地 / 鳥取県鳥取市上町87

関連記事 / 鳥取県 『因幡國一ノ宮 宇倍神社』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?