氷川女體神社(さいたま市緑区)

武蔵一宮氷川神社から大宮駅東口に戻り、そこからバスに乗り氷川女體神社に向かいました。

一向にお腹も空かないので少し手前の染谷新道バス停で降車。

ここから芝川を越え、一面田畑が広がる約3㌔を歩いて氷川女體神社に向かう事にしました。

写真は芝川に架かる宮後橋から、下流のさいたま新都心方向の長閑な眺め。

上は現在の地図にかつての見沼を落とすとこんな大きさ、降車駅の染谷新道停から氷川女體神社まで徒歩で向かっていますが、その道筋は見沼の縦断する事になります。

バス移動の際に中山神社最寄りバス停(片柳)を通過しましたが、時間の都合から今回は諦めました。

見沼代用水西縁と呼ばれる灌漑用水沿いに遡ると、正面にこんもりとした氷川女體神社の杜が見えてきます、社頭へは杜の左側を目指します。

社頭入口の見沼たんぼの解説。

見沼田圃の散歩みちのひとつで、遡ってきた見沼代用水西縁沿いは桜並木が続き、花の時期にはさぞかし綺麗な事だろう。

遥か昔はこの辺りまで海が迫っていたようで、一帯は氷川女體神社や磐船祭祭祀遺跡など見沼田圃の歴史に深く関わる見所が残されています。

武蔵一宮氷川神社でも現れた見沼ですが、ここに来て見沼の姿が見えてきます。

見沼の畔に突き出た台地の突端に氷川神社、中山神社(中氷川神社)、氷川女體神社が直線上に祀られており、その三社を氷川神社と捉える説があるのも、大宮の氷川神社を男体社、氷川女體神社を女体社として称する理由も分からなくもない。

見沼田圃を見下ろす高台に鬱蒼とした社叢に包まれる氷川女體神社。

石段脇に縁起が掲げられており、そこには以下のように記されています。

「武蔵国一宮 御縁起 (歴史)

当社は見沼を一望できる台地の突端「三室」に鎮座する。

見沼は神沼として古代から存在した沼で、享保12年(1727)の新田開発までは、12平方キロメートルとい

う広大なものであった。

この沼は御手洗として当社と一体であり、ここに坐す神は女體神、すなわち女神であった。

創建の由緒は明和4年(1767)に神主武笠大学の記した「武州一宮女躰宮御由緒書」によると「崇神帝之御勧請」「出雲国大社同躰」とある。

また「神社明細帳」控えには、見沼近くにある当社と現在のさいたま市大宮区高鼻鎮座の氷川神社、同市中川の鎮座の中山神社(氷王子社)の三社を合わせ氷川神社として奉斎したと載せる。

中世、旧三室郷の総鎮守として武家の崇敬が厚く、社蔵の三鱗文兵庫鎖太刀は北条泰時の奉納と伝える。

祭祀は御船祭と称し、隔年の9月8日に見沼に坐す女神に対して行われた。

しかし、古来より続けられてきた御船祭は享保12年(1727) 見沼新田の開発が始められたため、沼中の祭祀が不可能になった。

このためやむをえず磐船祭と称し、沼跡の新田の中に小山を築き、舟形の高壇を設けて周囲に池を掘り、ここを見沼に見立てて祭祀を行うこととし、同14年(1729)9月から斎行された。

下山口新田には、祭場遺跡として「四本竹」の地名が残るが、近年の調査では多数の注連竹が発見され、これを裏付けた。

社叢は、埼玉では珍しい暖地性常緑広葉樹であることから、昭和56年に埼玉県より「ふるさとの森」の第一号として指定された。

御祭神 奇稲田姫命、大己貴命、三穂津姫命

御祭日 歳旦祭(一月一日)、祈年祭(二月十八日)、祇園磐船龍神祭(五月四日)、名越大祓(七月三十一日)、お日持(十月七日)、例大祭(十月八日)、新穀感謝祭(十一月二十三日)」

上に記された中山神社は今回訪れなかったが、地図上で三社の鎮座地を見ると一直線上に鎮座しており、三社を合わて氷川神社と云われると訪れておくべきだったのかも知れない。

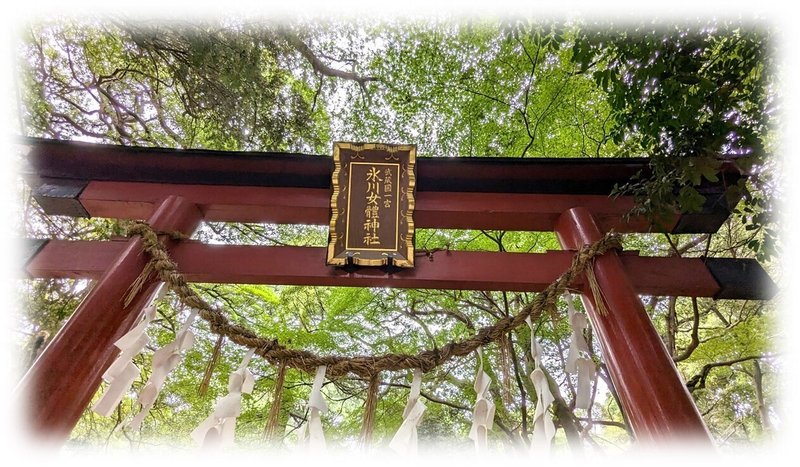

社頭の鳥居に掲げられた額には「武蔵国一宮 氷川女體神社」の額が掲げられています。

ここから先は

一泊二日武藏國一之宮巡り

2023/09/25・26 新幹線と在来線を利用し武藏國一之宮二社を参拝してきました。 初日は川越市内を散策し、近隣の神社、二日目は大宮、…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?