マイナンバーカードの話

昨日につづいてnoteを書いてみる。新年の目標というほどの強い決意ではないのだが、もうちょっと自分の言葉をさらさらと気軽に書けるようになりたいなということを思っていて、その練習として今日も何か書いてみようと思ったのだ。

で、問題は「何を書くか」ということなのだが、日頃からFacebookやTwitterでたくさんコメントつけてシェアをしている記事をまとめるところからやってみることにした。書くことそのものが目的なので、書いている内容については強い思い入れがあるとは限らない。多くの場合、つぶやきをいくつかまとめてみましたという程度になりそうな気がする。

今日はマイナンバーカードの話。なぜか正月になって立て続けに、マイナンバーカード関連のニュースを見かけた。急に政府の方針が決まったかのように流れてくるのだけど、年末の25日に決まった内容だし、それ以前から資料にも書かれていたことだ。僕は、政府の通称「マイナンバーWG」に構成員として参加し、まさに「マイナンバーカードの普及」というテーマが割り振られていたので、ニュースになっている件については、世の中では詳しいほうだと思う。だから以下で書くことは間違ってないと思う。

ひとつめはこの記事。マイナンバーカードを携帯ショップでも申請できるようにするという話。もともとマイナンバーカードの申請はスマホでもできるのだが、自治体の窓口で申請する人もかなりいるようで、窓口が混雑する原因のひとつになっているらしい。そこで、マイナンバーカードの「申請」を携帯ショップでもできるようにするということのようだ。

マイナンバーカードというのは今後、運転免許証とも一体化するなど国が発行する身分証明書の親玉のようなものになっていくので、「交付」時の自治体職員による本人確認は、やめないはずだ。運転免許証と一体化した後は免許センターでも本人確認をするようになると思うけど、携帯ショップだけで申請と発行が完結するようにはしないと思う。それだけといえばそれだけなので、できる人はスマホで申請した方が早いし待たなくていいし、おすすめだ。

もうひとつ、こんな記事があった。

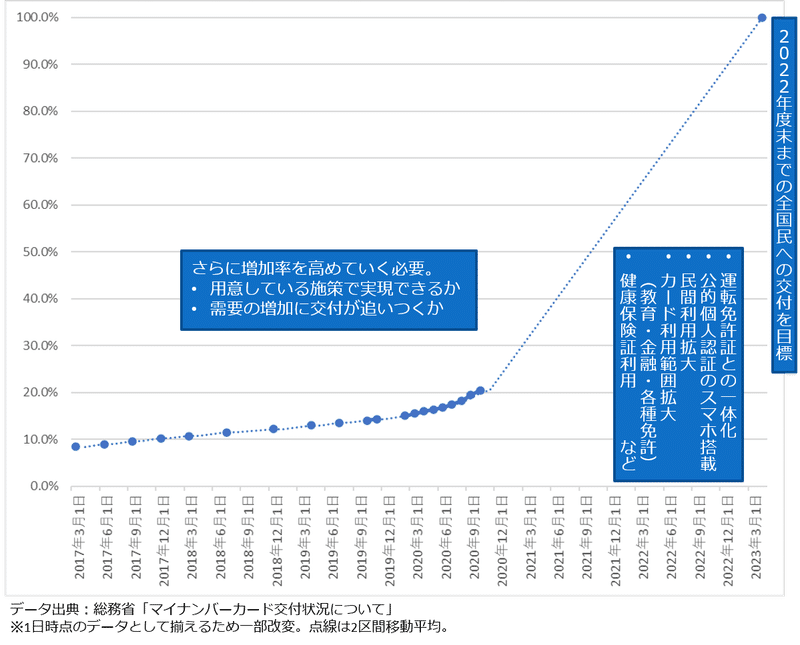

なんでこれが1月3日のニュースになるのかわからないのだけど、「令和4年度末までにほぼ全国民へ普及」は以前から菅首相が強く言っていることで、これは今回のデジタル改革の中でもかなり重要テーマに位置づけられていると思う。ニュースでは「カードの普及率は12月23日時点で24%にとどまっています」と書かれているけど、特別定額給付金が始まる前は15%くらいだった。だからこれでも普及のペースはかなり加速していて、年度内に30%くらいにはなりそうな勢いにはなっている。ただ、そのペースでは目標は達成できないので、いろいろな方策を予定しているところだ。

ところでマイナンバーカードについては、「いらないんじゃないか」という声もある。僕もじつは、2020年の5月に取得したばかりだ。研究テーマ的には持っておいた方がよさそうな気はしていたんだけれども、使う必要性を感じていなかった。ただ、コロナが広がっていく中で、なんとなく「そろそろ持っておいたほうがいいんじゃないか」という予感がして2020年3月末に申請した。なんて勘がいいのだろうと自分を褒めたい。

それはさておき、特別定額給付金でオンラインの手続が混乱した反省を踏まえ、また今後の超高齢社会に備えるためには、記入・封入・投函といった紙で手続をする手間や、役所へ出向いたりする負荷を削減し、誰もがいつでもどこでもオンラインで簡単に行政手続を行えるようにしていく必要がある、というのは間違いないと思う。で、このオンライン手続で本人確認の手段となるのが、マイナンバーカードの公的個人認証機能だ。デジタル社会の基盤となる本人確認手段としてこれを広く普及させるために、マイナンバーカードの利便性を抜本的に向上させ、国民の取得を促していくことが求められている。具体的には、運転免許証との一体化や、公的個人認証機能のスマートフォンへの搭載などが行われる。ただしスマホへの搭載は少し先のことになるので、それを待つのではなく、今はカードを取得しておいた方がいいと思う。

うーん、長くなってしまった。時間をかけて書くことはしたくないので、今日はここまでにしておこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?