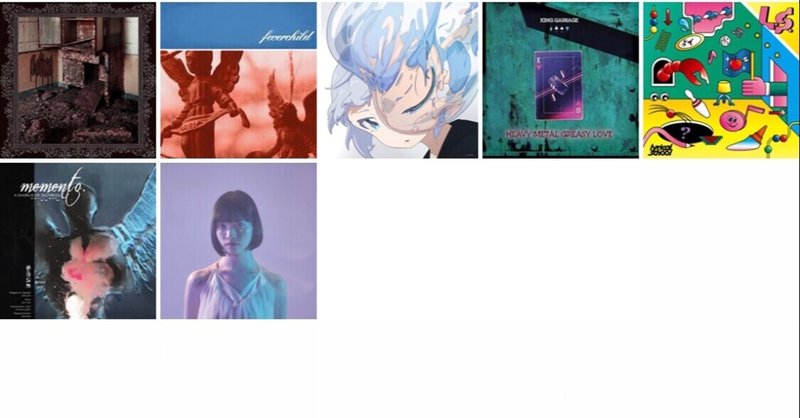

2022.4 良かった新譜

CABINET / Feverchild / KAIRUI / King Garbage / lyrical school / Memento. / 間宮まに

CABINET - Claustrophobic Dysentery

(Album, 2022.3.30)

アメリカ(詳細不明...)の4人組。腐臭漂い汚水滴るブラッケンド・デスメタル。ドゥーミーなリフからほぼノイズのような破滅的疾走、ダーク・アンビエント、クリーントーンでの小品まで地味に幅広い楽曲を展開しつつ、その全てが悍ましさのみに寄与していてそのブレなさたるやもはや微笑ましくもある。というか実際ちょっと笑えるんだが、人は本当に振り切れてて理解を超えたものを目の前にして笑うことしかできないということの裏付けのような気もする。

Feverchild - Witching Hour / You Know I Can't

(Single, 2022.4.25)

ベルギー・ヘントの5人組。アートワークからもわかる通り、個人的にも年間ベストリリースだった昨年のセルフタイトルEPのB面的な2曲。Sunny Day Real Estate・Christie Front Drive・By A Thread・Kill Holiday(不勉強で恐縮ながら後者2組はFeverchildのインタビュー等を経由して知り、どちらも大好きになりました)といった90年代エモ〜ポストハードコアから受けた直接的な影響を現代的に解釈...せず、エモは時代に消費されずとも美しく輝くということを体現する。何が特別かと言われると難しいんだけど、現行エモの中ではかなりトップクラスに好きなバンドです。次のアルバム制作も視野に入れているようだし、どうか末永く活動して一枚でも多く作品を残して欲しい...。

KAIRUI - 海の名前

(EP, 2022.4.16)

ボーカロイド楽曲を手掛ける日本のプロデューサーによるEP。タイトルの通り、「海」や「水」をモチーフに据えた作品であり、曲中にも波音・水音が多く用いられている。それも含めて、どうやって音楽的にコントロールできるのかよくわからない音がそれでも完璧な調和で鳴っていて凄い(しかも一方で、初音ミクによる歌唱こそが生命力を持っているように感じられて、自然と人工・人為という区別が意味を持たない世界にこの音楽は鳴っている)。(Kawaii)Future Bassの流れを汲んだエレクトロポップ、かつ和声の響き方はKabanagu「泳ぐ真似」との類似性を感じさせつつ、前述のような独特な音使いで、アンビエンスとポップネスが手を取り合う11分間。優しい陽光を感じながら、浅瀬で波に包まれているような、幸せな錯覚に陥ることができる素晴らしい1枚だと思います。

King Garbage - Heavy Metal Greasy Love

(Album, 2022.4.1)

ノースカロライナ州アシュビルのエクスペリメンタル・ネオソウルデュオ。再生してすぐに感じるのは、ミニマムなビートとふくよかなブラスの間を隔てる空間的な隙間。時間的な隙間とは異なり、つまり横軸ではなく縦軸上に空白があって、演奏と並行して無音が横たわっている感覚があり、このサウンドメイクがゾクゾクするほど良い。そして、それが徐々に融解して一つになっていく様が美しい。「Heavy Metal Greasy Love」(ヘビーメタルの脂ぎった愛?)というタイトルだが、ヘビーメタルにおいては時間的な隙間はしばしば有効に活用されど空間的な隙間が意識されることは少ない気がするので、そういう皮肉でもあるかもね。

lyrical school - L.S.

(Album, 2022.4.20)

5人組ヒップホップアイドルユニットによる7th。今年2022年7月の日比谷野音公演を持って、メンバー4人の卒業という形での現体制終了がアナウンスされている。

リリスクは以前からよく聴いていて、ライブも何度か観ており、大ファンだとは言わないまでも、少なからず特別な想いを持っているグループだった。ので、現体制終了にはショックを受けたし、正直あまり飲み込めてなかったんだけど...実質的なオープニングトラックかつタイトルトラック、そしてセルフタイトルである#2「L.S.」を聴いた時、率直にもうやること全部やっちゃってるじゃん、と思った。最高到達点と言っていい1曲でしょ!

前作「Wonderland」にて、ヒップホップにおける「リアルかフェイクか」の問いに対し、「リアルじゃないけどファンタジー」という回答を提示したのは、アイドルラップのパラダイムをシフトさせた鮮やかな功績だったけれど、本作では、描いていたファンタジーに5人の表現が追いついてしまって、結果リアルになっちゃってる、みたいな何か凄まじいダイナミズムの(しかし同時に軽やかな)倒錯が起きている。現体制終了の理由についてはハッキリとは語られていない(し、一言で語れることでもないでしょう)けど、今の5人で出来る音楽は完成したんだ、と思わせてしまうようなアルバム。

文字通りラストトラックである#12「LAST SCENE」の「最後のシーン どんでん返しより / 愛とかピース 愛とかピース」という感涙必至のパンチラインはめちゃくちゃ説得力があって、切なさはありながらも過剰に感傷的になることもなく、「今」を見つめているアルバムでもある。バイレファンキかけ子やLil Soft Tennis、BBY NABEといったアップカミングなアーティストを起用してシーンにコミットしながら、挑戦と洗練のどちらも欠くことなくここまで駆け抜けたリリスクというアイドル、めちゃくちゃカッコいい。

7月の野音は、当日は泣いちゃうかもしれないけど、めちゃくちゃ楽しむ準備出来てます!

Memento. - A Chorus of Distress

(EP, 2022.4.16)

フロリダ州オーランドの5人組。SeeYouSpaceCowboyやForeign Hands、Since My Belovedら00年代メタルコアリバイバルシーンと共振しつつ、よりプリミティブで衒いのないニュースクールハードコア。As Hope Diesのザクザクとしたリフ + 初期Misery Signalsの叙情的なコード感やアルペジオ・クリーントーンといった感じ。これがとにかく素晴らしい。

↑ライブ映像とんでもないので見てください。彼らの表現したい世界が一発で伝わると思います。これが、僕達がついこの間過ごした2022年2月27日に、同じ地球で起きていたことですよ。

間宮まに - 硝子と夢の4月

(Single, 2022.4.30)

4人組アイドルグループ・ヤナミューことヤなことそっとミュートのメンバーによる、初のオリジナルソロ楽曲。作曲はヤナミュー楽曲で独創的なギターワークと抜群にキャッチーなソングライティングの高次元な共存を実現させセンスを発揮しまくっている J. og、作詞はこちらもお馴染みの畠山凌雅(Say Hello to Sunshine)と間宮まに本人による共作。

ファンとしては、「作曲 J.og 作詞 間宮まに / 畠山 凌雅」という文字列だけでその尊さに胸を打たれてしまった。そして、間宮まにさんが2人の素晴らしい音楽家に比肩する表現者であることは、何よりもこの楽曲が証明している。間宮まにさんが表現者としてどう凄いかというと、それは自身と作品を同一化させられる力、アイデンティティと表現を固く結ぶことができる力があることでしょう。

「硝子と夢の4月」はどこまでも「間宮まに」でしかない曲。『カレイドアイリー』『ハレーションアイリー』などのワードの選び方も、"いっそ クライマー クライミー ちゃんととどめさして"、"ねえどうして君は / あのとき笑ってくれなかったの?"といった印象的なラインも、言葉の隅々まで間宮まにさんらしさが滲み出すぎてる。

作曲・アレンジも、今までのヤナミュー・J. og楽曲の延長線上(「レイライン」以降の、ストレンジなギターロックに生演奏外のサウンドを取り入れ緩急を付ける構成)にありつつ、今までになく直接的にシューゲイズしていて、まにさんの儚げな声質に合わせてこの音を選択したのではないかと思われる。MVも、相手役であるモーリーを含め、まにさんの私物を大量使用した作品である。

ここからは個人的な解釈なのだけど...「硝子と夢の4月」は、「硝子」と「夢」という言葉にそれぞれ託された現実と理想に関する歌で、その狭間にある不確かな思い、或いは、夢のような理想を抱くが故に硝子のように脆くも砕かれてしまう現実の惨さ/儚さを歌っているのではないかと。或いは、破片となり触れるものを傷付ける「硝子」は自己のことで、理想の世界像(「夢」)は鮮明に描けるのに、そこに自分がいる姿を想像できない(何かが欠けていて、世界に傷を付けてしまう)という歌とも捉えられる(「そこに君はいない」「ねえどうして君は / あのとき笑ってくれなかったの?」と歌われる「君」は、硝子に反射する自分自身のことだとしたら)。

何にしても言葉遊びのような考察ごっこでしかないんだけど、しかし勝手ながら、「期待しない」という言葉を掲げる(わざわざそれを言葉にするということは、何かに期待をするが故に生まれる葛藤への強い感情があるということでしょう)間宮まにさんがこういった主題を据えたとしたら、それはやはり「らしい」な、と思ってしまう。

「硝子と夢の4月」は、あらゆる面でもはや偏執的なほどに「間宮まにらしさ」に溢れた作品となった。そして、ここまで表現者の"個"と固く結ばれた作品は、(間宮まにさん本人はもちろん、作品に携わった他のクリエイターも含め)本当に表現に真摯に向き合っている人だからこそ残せるものでしょう。なぜなら、それは表現を通して個と向き合う覚悟、そして個を曝け出す覚悟があるということだから。

舞台の上で、聴衆を味方に付けるために愚かなフリをすることは難しくないし、逆に自身を賢しく見せたくなる欲望に飲まれてしまうこともある。ヤナミューの、そして間宮まにさんの芸術に対する姿勢は、そのどちらにも依存せず等身大の自分と向き合っていて、故に他のどんな表現とも異なっていて美しい。やっぱり、もしこの人が舞台に立ち続けたいと望むならば、応援しない理由はないと心から思います!

(今のところサブスク・ダウンロード配信等は無いですが、CDはここから買えるので是非)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?