1ヶ月半で0から国試に受かるための勉強例(117回医師国家試験)

最初に書いておきますが、医学科5年生以下や6年生11月までの方は回れ右してください。絶対にこんな勉強をしてはいけません。

6年生12月にもなって勉強する習慣がついてない学年最下位の落ちこぼれが、最後の1ヶ月ちょいで合格確率を0から半々くらいに持っていくためには今から何をすればいい……?

これはそんな悪あがきをしている未来の同類に向けた記事です。

1. はじめに

第117回医師国家試験になんとか合格することができました。

これまでの過程をざっくり一言でまとめると、

「年末までほぼノー勉だったものの、国試究極MAPのおかげでボーダーに乗った」

というmedu4の宣伝のような一文になってしまいます。

実際かなりお世話になりましたし、あながち間違いではないのですが、ここに至るまでにやってきたことが沢山あります。この経験を自分と同じ様に悩んでいる後輩に還元できたらと思い、初めてnoteを書くことにしました。

この記事は20000字と恐ろしく長いので、正直読む気が失せるでしょう。ちょっとでも興味が湧くように、自分の成績の推移を載せておきますね。

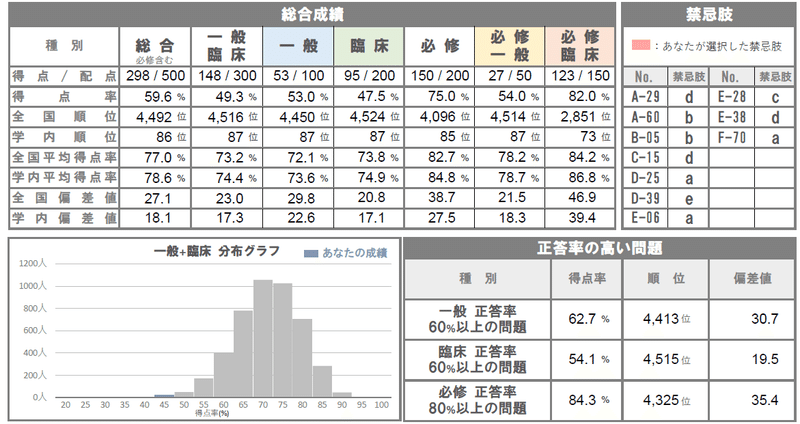

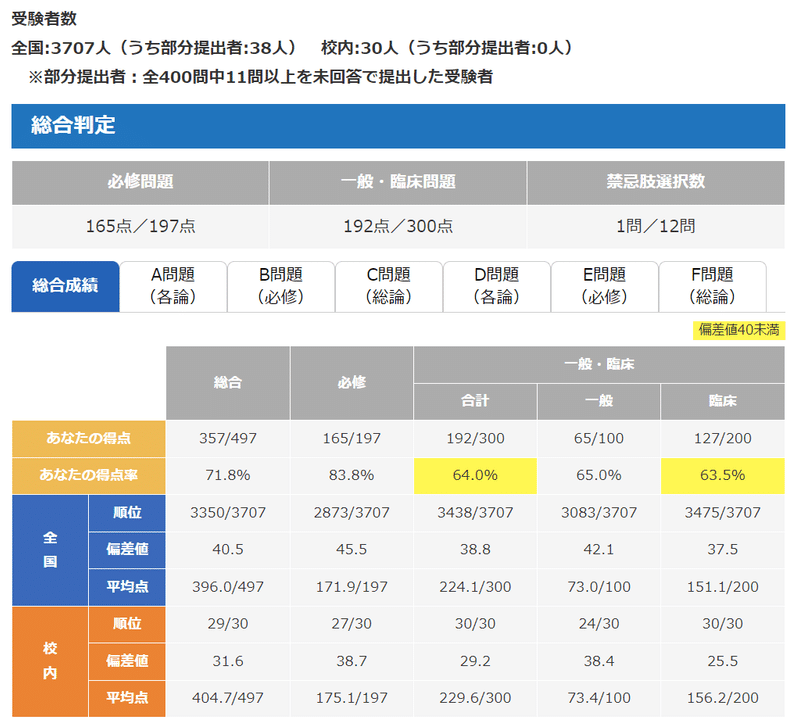

1月頭の模試から国試本番までの1ヶ月間に、一般臨床では、

◎偏差値:23.0→40.9

◎得点率:49.3%→77.7%

◎順位:上位99.1%→上位83.1%

とかなり伸びています。

つまり12月まで勉強を始められず絶望していたとしても、まだボーダーに乗れる可能性が残っているということです! 諦める必要はまだありません。

それではまず、この記事の注意点から書いていきます。

まず念頭に入れて欲しいのが、この記事は合格を保証するものでは全くないという点です。勉強プランを全部やったとしても、ボーダーに乗るかはどうか半々といったところだと思います。12月までノー勉だったら普通受かりません。当たり前です。

そしてこのプランは結構ゆるゆるなので、合格どころか逆に不合格に誘う可能性も孕んでいます。自らのやる気に自信があるならここで引き返すべきです。ここに書いているのは本当にどうしようもない人に向けた記事です。

後はプランとの相性もあります。自分の特性に近い人には効果が向上する可能性が高まりますが、遠い人には果たして効くかどうか分かりません。

一応ざっと自分の特性を列挙します。

・勉強はめちゃくちゃ面倒臭いだけで嫌いではない

・数学が好き

・英語は大嫌い

・暗記が苦手

・手や体を動かすのは好き

・ADHDの気がある

・時々完璧主義者

・勉強を始めるのにかなり時間がかかるが、始めたら過集中するタイプ

・知的好奇心強め

・分からないものを分からないまま終わらせたくない

・文字よりイメージで覚えるタイプ

・興味のないものには全くやる気が出ない

・現実逃避は誰にも負けない

リストを見るだけで駄目人間感が伝わってきますね。特に重要なのが「知的好奇心」の部分です。プランの大部分はこの要素に依存しています。今まで分からなかったことが分かった時に喜びを感じられる人にはきっと効果があるでしょう。そして究極MAPを使う以上「イメージで覚える」人の方が合うように思います。

それから、この記事は長い文章をぐだぐだと書いているので、「今なんの話をしているんだ?」となりやすいです。その際は目次を見て頂ければ現在位置くらいは掴めると思います。読みにくい記事で申し訳ありません。

最後に、この記事では「あれをやれ」「これをやれ」と沢山書いてますが、あくまで参考程度に留めておいてください。何度も書きますが、この勉強法が他の受験生や来年以降の国試に適用できる保証は微塵もありません。(外的妥当性がないというやつですね)

それでも良いという方がいらっしゃったら、ぜひお読みください。

2. 既にやっていた勉強

ノー勉というのは家で勉強を全くしてなかった、4年までの講義はほぼ全部寝てたという意味で、CBT後の病院実習自体は比較的真面目に受けていました。座学が嫌いだっただけで、体を動かす実習は個人的に楽しかったです。

以下は国試直前12月の時点で既にやっていた勉強です。

・実習(5年・6年)

既に書いた通りです。5年・6年の実習はサボらずしっかり受けていました。とは言ったものの予習は全くしておらず、先生の質問に全然答えられなかったのですが……

もし5年生でこの記事をここまで読んでしまった方がいたら、声を大にして伝えたいです。

「根詰めて勉強しなくてもいいから、可能な限り手技や処置、患者への対応を見ておけ」

実習というリアルな現場で先生に教えてもらったことは頭にしっかり残ります。国試を解いている最中に実習の記憶に何度も助けてもらいました(例:膝蓋腱反射の増強法など)。最近の医師国家試験は現場の知識を問うものが増えているので、実習で学べる機会は少しでも増やすべきです。6年生の実習先は楽かどうかで選ぶのではなく、なるべく被らないように沢山の科を回るのをお勧めします。

・あたらしいシリーズ循環器&眼科(medu4)

medu4のあたらしいシリーズは内科外科・マイナー・産小老・救中麻公と全部買ったのですが、基本的にどれも最初の数コマで挫折しました。

挫折した理由は簡単で、1周目に問題を全部解こうとしていたからです。長い問題文を読むのがあまりに苦痛で折れました。ガッツがない人は1周目は問題を解かず講義だけを視聴するべきだと思います。6年の途中でそのことに気付いて、循環器と眼科だけは最後まで見ることができました。(逆に言うと12月まで予備校の講座の大半を見ていなかったということです。

当たり前のことを言えば、各科の実習前に予習としてあたらしいシリーズを受講するのがベストです。まあそれが出来ればこんな記事に用はないわけですが。

循環器・眼科については結局2周目の視聴をしていなかったので、国試直前の1月になったら内容が全て吹き飛んでいました。2周目を視聴しないなら受けていないのと同じだと思います。逆に言うとあたらしいシリーズを1周しただけの人との差はあまりないはずなので、全然視聴していないからといって過度に落ち込む必要はありません。

以上となります。12月までビデオ講座はほとんど見ていないですし、QBすら全然解いていませんでした。まったくお恥ずかしい限りです。

3. 年末までにやること

実習が全て終わり、卒業試験(POST-OSCE)を詰め込みでなんとか通したのが10月。普通の真面目な学生なら国家試験に向けてここからギアを上げるところですが、自分は10月、11月とほぼ何もせず無駄に過ごしました。

遊び回っていたわけではないのですが、机に向かってもやる気が起きず、ふとゲームを始めて気づけば夜になっていた……そんな毎日でした。

もちろん12月頭の模試は壊滅的。ノー勉だったので当たり前です。

この結果を見て「自分は国試に落ちるんだろうな」と諦めかけていたところに、縁があり以前からお世話になっていた教授に声をかけて頂きました。

教授のアドバイスもあり、別の教授の研究室の一角をお借りして勉強を始めることになりました。この時声をかけて頂けなかったらまず間違いなく国試に落ちていたので、教授お二方には感謝してもしたりません。

この日が12月14日。12月も半分無駄にしており、自分の勉強はここから始まります。12月にやった内容は以下の通りです。

・勉強の習慣づけ

え?、と思われた方もいるかもしれません。国試1ヶ月半前なのに、今更習慣づけ? 追い詰められたら何だって出来るだろう、と。

何を言っているんですか。試験が1週間後とかならともかく、1ヶ月半もあるんですよ? それまで勉強時間0だった人間が、50日も先の試験のためにいきなり6時間も10時間も机に向かえるようになると思いますか? 自分のサボり癖を舐めていると、気付いたらまた1週間経っていますよ。

まずやるべきことは勉強するのが当たり前になること。0を1にすることです。ここで自分は年末までは毎日最低3時間は勉強すると決めました。他の受験生と比較すると少な過ぎますが、我々が比較すべきは周りではなく過去の自分です。0と比較したら3時間なんて無限倍ですよ。勉強するだけ偉い。そう思い込んで習慣づけていきましょう。

もちろん3時間で終わる必要はありませんし、調子が良ければ4時間でも5時間でも続けてください。大切なのは3時間という最低ラインを何があっても切らないことです。(Twitterで見かけたのですが、絶対やるべき最低目標と、できれば達成しておきたい理想目標とで、目標を2段階持っておくと良いそうですね。最低目標を3時間、理想目標を6時間にしてみたらいかがでしょう)

さて、勉強の習慣づけに必要だと思うものを以下に挙げていきます。

◎他者に干渉してもらう

自分の場合、自宅で勉強するのは不可能ということは最初から分かっていました。かといって図書館でも、大学に用意してもらった勉強部屋でも捗りませんでした。自宅や図書館では一人きりですし、勉強部屋ではボッチだったので。

その点教授の研究室は良い意味でピリピリでき、かなり集中することができました。大事なのは「自分がしっかり勉強していることを誰かに認識されている」という環境です。こういった他者からの干渉を自覚することでサボりを自制しやすくなります。

相手は誰でも良いです。仲の良い友達でもいいですし、自宅生なら親を頼るのも手です。大学に助けを求めてもいいでしょう。どこの大学も合格率は上げたいはずなので、無下にされることはないと思います。多分。

形はどうあれ、勉強を習慣づけたいと思ったら環境を変えるのが一番確実だと思います。

◎勉強時間計測アプリを活用する

勉強のやる気を高める方法の1つは、自分の努力量を可視化することです。自分はiPadで勉強する派なので参考にしませんでしたが、紙でQBやっていた人は解き終えた冊子を積み上げてモチベを保ったそうです。

自分は座学で講義を受けている時いつも寝ていたので、興味のない科目で集中力が持つのは最長30分だと熟知しています。そのためポモドーロ・テクニックと呼ばれる勉強法を愛用していました。ざっくり言うと、25分勉強して5分休むというサイクルを継続するものです。理論上最初30分の集中力を毎サイクル発揮できるので効率アップが見込めるという飽き性の自分にとって最適の勉強法でした。一方、重い腰を上げて勉強するというプロセスが30分置きに発生するのでそこは諸刃の剣だったのですが。勉強法は人それぞれなので、自分に合ったものを年末までに見つけると良いでしょう。

ポモドーロ・テクニックを使う場合は「Focus To-do」というアプリがお勧めです。サイクルの繰り返しがアプリに記憶され続けるので、自分がどれだけ勉強したかが一目で分かるようになります。しかもWindows版、iPad版、Android版もあるので、どの環境でも計測が可能です。「今日は13時から17時まで4時間勉強した」というざっくりとしたカウントではなく休憩を抜いた正味の勉強時間が計測できるのもありがたいですね。

「今日は5時間も勉強したぞ」

「結構頑張ったと思ったのにまだ2時間しか勉強してない」

と毎日自分の勉強時間を意識できるので、個人的には導入して良かったアプリNo.1です。

……さて勉強する環境が整ったところで、一番最初に取り組むべき科目はなんなのか。

医師国家試験を通すにあたって避けては通れない、しかし勉強のチュートリアルに最適な科目が1つ存在します。

・あたらしい公衆衛生(medu4)

後述する神講座「国試究極MAP」は発売が1月1日なので、年末は別の講座を受ける必要があります。そして年明けからは1つの科目にどっぷり浸かっている時間はありません。

以上のことから、年末にやるべき科目は1つだけ。医師国家試験の問題数400問のうち1割をも占める科目、「公衆衛生」です。

国試最大の得点源ではありますが、そのあまりの量の膨大さに心折れる人多数。medu4での講座はなんと17コマ20時間もあります。他の科目と平行してやろうと思うとゲンナリしますが、年末2週間は公衆衛生だけやっていればいいと言われたらどうでしょう?

もちろん練習問題も全部解けばそれなりに時間がかかります。それでも1日3時間なら2週間で42時間なので、余裕で終わらせることができますね。この時に1周、可能なら2周してしまいましょう。(仮に1周しか出来なくても、年末にやった内容なら国試までギリギリ記憶が持ちます)

年末までに公衆衛生だけは完璧にする。これが国試合格の第一歩です。

公衆衛生は暗記なので、問題文の嫌らしい引っかけとかは基本的にありません。単純に知っているか知らないかだけです。勉強すればするほど素直に得点が伸びます。

そしてこれまで全く勉強しておらず、どの科目の問題もさっぱり分からないという人にとって、これだけは絶対解けるという科目が1つあるのはかなり自信になります。それが国試の得点源である公衆衛生なのですから言うことありません。

前述した過去問を解こうすると挫折する問題も、公衆衛生なら比較的問題文が短いのでスラスラ解けます。なんて理想的な科目でしょうか!

以上をまとめると、

「年末は勉強をする習慣をつけつつ、ついでに公衆衛生を完璧にする」

これだけです。これだけで良いので、まずは頑張ってみましょう。

4. 年明けから3週間でやること

年が明けました。医師国家試験まであと1ヶ月、手元にあるのは勉強の習慣と公衆衛生の知識だけですが、焦る必要はありません。なんといっても神講座「国試究極MAP」が配信されますからね。

とりあえず最初のコマ、腎臓を視聴してみましょう。視聴するのに何時間かかったのか測るのもお忘れなく。

・国試究極MAP:1周目(medu4)

視聴してみると、そのあまりの密度の濃さに圧倒されると思います。科目1つを1枚の紙に収めているので当然です。

他の受験生に取ってはあくまで総まとめですが、ここから国試の勉強を始める人に取ってはこの紙がスタート地点です。自分は分からない疾患が多すぎて5秒置きにビデオを止めてました。結局30分の講義を見終わるのに3時間はかかりました。

ここで大事なのは「なんでマン」になることです。

例えば講義で「アルドステロンは水とNa+を取り込み、K+とH+を捨てる」というような解説がありますが……なんでですか? 尿細管のどこで取り込まれるんですか? アルドステロンはどこのチャネルに作用するんですか? ……等々。どれだけかかっても構いません。理屈が分からなかったら多少寄り道してでも納得するまで調べて消化するのが大切です。効率は悪そうに見えますが、最終的には丸暗記よりこっちの方が効率的だと思います。

117回の問題も理屈で解くしかない、丸暗記では対応できない問題が増えていた印象です。なぜその手技をするのか、なぜその薬剤を選択するのか、どういった原理で治療薬が作用するのか。それを理解しておくと初見の問題でも本番で取り組みやすくなります。

とは言ったものの無制限に調べていたら流石に時間がいくらあっても足りないので、目安を書いておきます。調べるべきものは、「理解しておくと他の疾患・科目でも使えるもの」です。腎臓で言えば利尿薬の働き、ホルモンの作用、イオンの動き、尿細管での再吸収、RAAシステムといった一連の流れがあるものです。これらは他の疾患や臓器でもその知識が応用できます。病気がみえるに分かりやすい図が載っていると思うのでMAPに貼付けておきましょう。

逆にAlport症候群のような遺伝病は、いくら遺伝子変異のメカニズムを調べたところで他で使えそうにないので大人しく要点だけ丸覚えした方がいいかもしれませんね。そういったものはゴロ合わせで覚えましょう。ゴロを作る時間がもったいないので「医ンプット(メディックメディア)」を使うのがお勧めです。

国試究極MAPは1周目でどれだけ病態を一旦消化できるかが肝となります。気合いを入れていきましょう。

大変でしたが、個人的にこのフェーズは結構楽しかったですね。なぜならこれまで理屈が分からず丸暗記で乗り越えてきた恐ろしい問題達の裏に、こんなに理路整然としたシステムが働いていたのかと分かってくるからです。知識が増えていくのは純粋に楽しい。究極MAPを消化しバラバラの知識が蓄積されていくと、いつかそれらが繋がり始める時が来ます。そうなったらもうしめたものです。

このフェーズはどの教材を使ってもいいのですが究極MAP以上の教材はないと思っています。その理由をざっくり列挙します。

◎載っている情報が必要最小限

最後の方で公衆衛生のMAPをやれば実感すると思いますが、国試究極MAPは恐ろしいほど端折られてます。「え、これ全部省略するの? 怖すぎない?」と公衆衛生のMAPやっている時にずっと震えてました。

ですがそのくらい厳選されてないと流石に間に合いません。究極MAPの内容は本当にギリギリまで圧縮されているので、国試に出ると信じてそれだけやるのがベストです。足りないと思ったものは病みえで自分で調べてください。調べる方が覚えます。

◎位置関係で覚えられる

究極MAPが素晴らしいと思った一番のポイントがこれです。自分はイメージでものを覚えるタイプなので、1疾患を1枚にまとめてくれる究極MAPは神みたいなアイテムでした。

1枚にまとまっていれば何がいいかと言うと、疾患同士がMAP上の位置関係で覚えられます。

例えば補体の下がる腎臓疾患「PSAGN、MPGN、ループス腎炎」を覚える時、普通は何かしらの暗記に頼ると思います。それが究極MAPなら「血尿エリアの一番上の疾患と、ネフローゼ症候群エリアの真ん中2つの疾患」と覚えられるわけです。

これが本当に強い。暗記系は暗記文を忘れてしまったら終わりですが、位置関係イメージだと疾患が1つでも思い出せればそこから線をたどって芋づる式に思い出せます。イメージは頭の引き出しの「取っ手」のようなもので、あればあるほど知識を引き出しやすくなります。治療薬が同じ疾患や特徴が似ているものは位置関係を使ってセットで覚えましょう。

余力があれば、究極MAPのエリア名、そのエリア内の疾患の順番をそらで言えるようになるとさらに強いです。一つ例を挙げると、「呼吸器MAPの右下に間質エリアがあって、項目は上から順に間質性肺炎、塵肺、過敏性肺炎、急性&慢性抗酸菌性肺炎があるな」という感じです。これを覚えるだけで取れる点がそこそこあります。疾患が間質エリア内にあればDLcoが下がるでしょうし、中枢気道エリアにあれば吸気性喘鳴がありますからね。もしマラリアがウイルスかどうか忘れたとしても、寄生虫エリアの中にあったのを思い出せば迷わず選択肢を切れるようになります。

◎講師の語りが上手い

medu4の講師であるHZM先生の説明は分かりやすいです。しかも情報をまとめる力も凄い。先生の語りを思い出して自信を持って選択肢を選べたことが国試本番で何回もありました。よくもまあこんなに当てられるもんだと逆に呆れたほどです。

時折入れてくるネタも脱線した話も語呂合わせも独特なので、妙に印象に残って頭の中で再生されます。国試究極MAPの素晴らしさはMAPの内容もそうですが、HZM先生の語りも含まれていますね。(だからこそmedu4のゆっくり実況化はちょっと受け入れがたいものでした。撤回されて良かったです)

あまりベタ褒めするとmedu4の手先だと思われるので、究極MAPの弱点も書いておきます。

◎端折り過ぎて不安になる

究極MAPは情報が厳選され過ぎていて、逆に当たり前の情報が載っていなかったりします。これが結構不安になります。

不安になったということは、「これは載ってはないけど大事な情報だ」と心のどこかで思っているということです。それなら自分で調べてMAPに書き込みましょう。何度も書きますがその方が覚えます。

◎画像問題に弱い

究極MAPにおいて画像系は1枚が一瞬出るだけなので、画像が読めるようにはなりません。これは講義の特性上仕方のないことです。諦めて病みえや過去問でカバーするしかありません。

CTが特徴的なもの、病理画像、皮膚所見、等々大切な画像が沢山あります。なるべく多くの画像を究極MAPに貼付けておき、すぐに確認できるようにしておくといいと思います。

国試は画像を使い回す傾向があるので、過去の画像問題もチェックしておきましょう。

・国試過去問3年分:1周目

腎臓のコマを無事視聴し終えたら今度はアウトプットです。過去問3年分をやりましょう。先輩方も口を揃えて「国試過去問3年分を完璧にしろ」と言いますが、全くもってその通りです。過去問は最近の国試のエッセンスが詰まっている上に、直近の過去問の派生が本番で多く出ます。

ということで、まずは時間を計りつつ腎臓の過去問を3年分解いてみてください。こんな記事を読みに来る人は高い確率で過去問をまともにやっていないと思われるので、過去問の一番美味しい部分を国試直前に新鮮な気持ちで味わうことができます。こんな贅沢、中々ないですね。

過去問を解いてみると、今まで解けなかった問題が結構解けることに気付くと思います。そもそも過去問をベースに究極MAPが作られているので当たり前ではあるのですが、勉強にコンプレックスを持っている人ほどここで「あ、なんか楽しい」と感じるはずです。そう思えたら勝ちです。成功体験を積み重ねていきましょう。

一方で究極MAPをしっかりやったのに解けない問題も多数あることに気付きます。究極MAPは情報自体は載っているものの、その情報の問われ方が載っているわけではありません。過去問を解いて「こんなの絶対MAPに載っていなかったぞ!」と見返してみたら隅の方に小さい字で書いてあったり、別の言葉で表現されていたりすることが何度もあります。その「国試での問われ方」は自分で過去問を解いて身につけるしかありません。「解くための情報は全部手元にあるのに解けない」なんてことは数え切れないほどあります。そういった国試独特の問い方は間違うことによって吸収していきましょう。このへんの独特のクセは運転免許の学科試験に近いものがありますね。みんな言いますが、医師国家試験は国語の試験です。

・必修の国試過去問10年分

平行してやっていきたいのが必修問題。必修に限っては究極MAPを見てから解くより、千本ノックのように分からなくてもひたすら過去問を解いた方が身につく、ような気がします。

正直これに関しては効果があったのか分からないのですが、1月1日から116B、116E、115Bと毎日1ブロックずつ遡って解いていました。そして正解した問題は二度と復習せず、間違えた問題だけ忘れた頃に解いていました。

・3週間の計画を立てる

究極MAPの腎臓のコマを見終わり、過去3年分の腎臓の過去問を解き終わり、必修も済ませましたか? それなら今日はまだ1月1日です。一年の計は元旦にあり、勉強にかかった時間を計算して今後の勉強計画を立てていきましょう。段取り八分と言いますから、この作業は非常に重要です。無計画に勉強すると確実に破綻します。

年を越したのでハードルを上げましょう。何があっても1日最低6時間は勉強する。これが年明けから国試までの目標です。

いやそれは流石に短すぎる、と思ったそこの貴方。そう思えて実際に行動に移せるなら何の問題もありません。8時間でも10時間でもやりましょう。ですが、どんなに調子が悪くても、用事があっても(模試は除く)、6時間を切ることは許されません。ここが頑張り時です。

さて、ここで正月にやった勉強の時間をリストアップしてみましょう。自分の場合はこんな感じでした。

・究極MAP:3時間(講義時間30分)

・過去問3年分:2時間

・必修過去問:1時間

足すと6時間と丁度良い感じですね。これを元に、どの日にどのコマを視聴するか決めていきます。

ここで自分がお世話になったのが「Notion」というアプリです。

こんな風に1日ずつ、究極MAPのどのコマを視聴して、必修はどのブロックを解くのか書き記していきました。Notionは表を作れるメモアプリで、AndroidでもiPadでも編集できるのでかなり重宝しましたね。ついでにこんな表も作ってみました。

これは科目別に過去3年分の問題数(問)と国試究極MAPの講座の視聴時間(分)を並べたものです。問題数を視聴時間で割ったものがコスパ係数となり、これが高い科目ほど究極MAPを視聴して解ける問題が増えます。(この考え方や必修10年分のやり方はこちらのブログ記事を参考にしました。感謝です)

小児などは各科に疾患が散らばっているので例外ですが、その他は大体この表の順番通りのコスパになっていると思います。究極MAPは①から順々にやってもいいですし、コスパの高い順にやってもいいです。自分の場合は直近のテコム模試が1月7-8日にあったため、そこで力試しをするために模試までの期間だけコスパの高い科目から視聴することにしました。

こんな風に色々と分析をして、1月のいつまでに究極MAPの1周目を終わらせるか決めましょう。やっていくうちに計画はズレていきますが、それで大丈夫です。大切なのは、「今サボったら国試までに究極MAPを見終わらない」という焦りを自分の中に持っておくことです。計画を立てないとその辺のヤバさが可視化されず、ズルズル現実逃避してしまうわけですね。自分の場合は目標を3週間である21日に設定し、結局19日に終わりました。

ちなみにこの画面のチェックボックスを押すと履修時間が登録され、(画面には映っていませんが)下の方にある合計履修時間が増えるようになっています。究極MAP全684分のうち自分が今何分見ているのかを常に意識すると、焦りと達成感が同時に湧いて良いですよ。

・模試(テコム)

個人的な考えですが、模試は「国試本番と同じことをする」ためのものであって、模試に出てくる問題を吸収するのは二の次だと思っています。

その理由は、新作問題を400問も解ける機会が貴重だからです。国試の過去問は大学での講義やビデオ講座でも使うため、解いたこのとある問題がどこかで必ず出てきます。そのため国試の過去問を本番と同じ時間で解くと、どうしても早く解けてしまいます。新作問題を400問も前にして時間配分を考えるという訓練は模試でしかできないのです。

ですから、国試予想だけを目当てに家に持ち帰って隙間時間で模試を解くのはお勧めしません。大体、良質な過去問がたくさんあるのにそれを差し置いて模試を優先する理由がないと思います。模試をがむしゃらに解くのは過去問10年分を何周もして、もうアウトプットする先がない優秀な受験生がすることで、我々がすることではないはずです。

そう、模試の結果に一喜一憂する必要は全くありません。

……そう思ってないと国試1ヶ月前でこの結果は絶望してしまいますからね。偏差値が低すぎてグラフが消滅しているのを見た時は流石に笑ってしまいました。

それでもそんなに悲観してしたわけではありません。黄色いマーカーを見てください。年末頑張っていたのが幸いし、公衆衛生だけは結構食らいつけています。この結果を見て自分は「一歩ずつ前に進めている」と自信がつきました。

ところで「模試の結果に一喜一憂する必要はない」と書きましたが、それは周りと比較しなくていいという話であって、自分の今の立っている位置はしっかり認識して心に刻むべきです。例を出すと、山登りで友達が8合目にいるという情報は無視していいが、自分が3合目にいる事実とはちゃんと向き合い、残りの7合をどんなペースで登るか考えた方が良い、といったところでしょうか。

最後に模試の復習ですが、これは問題を解いた当日にパパッと全部終わらせてしまいましょう。無駄に時間をかけると国試の過去問を解く時間が無くなってしまいますからね。

以上のことを毎日しっかりやっていると、3週間なんてあっという間に経ってしまいます。

国試究極MAPの1周目が終わったら、即座に2周目に入りましょう。

5. 1月最後の1週間でやること

国試本番1週間前で一番大切なものは体調とメンタルです。ここまで来たら体調には特に気をつけましょう。コロナやインフルも流行っていますから、人との接触は最小限に。

勉強の進捗にもよりますが、多分メンタルの方はそこまでヤバくならない気がします。聞いた話ですが、色々勉強をしてきて「他に何をやったらいいのか分からない」時が結構心に来るそうです。まだまだやることの沢山ある、伸びしろしかない我々には関係の無い話ですね。やることが決まっている時は忙しくて悩む暇すらありません。

それに、ここからは案外自信すらつくかもしれませんよ?

・国試究極MAP:2周目(medu4)

2周目は流石に1周目より早く視聴できます。1週間で2周目を終わらせてしまいましょう。

2周目を視聴するのは1周目よりも楽しいです。他の科目を一通り学んだ上での視聴なので、全ての知識がリンクし始めます。

例えば中毒・麻酔で出てくるアトロピン=抗コリン薬は、眼科や呼吸器、消化器、泌尿器と色んな臓器で出てきます。それと交えて交感神経・副交感神経のシステムを復習すれば、それらの情報はセットで理解できて絶対忘れません。

医学は暗記学なので世界史に近いなとこれまで思っていたのですが、このステージに来るとやっぱり数学的だなと感じます。なるべく暗記は少ない方がいいです。公式だけちゃんと暗記して、残りはその公式を駆使して導き出すというやり方の方が問題を解きやすい気がします。

・国試過去問3年分:2周目

国試究極MAPと一緒に取り組んできた過去問3年分も、ついでに2周目に入りましょう。

ある程度問題文を覚えているはずなのでサクサク解き終わります。これも1週間で終わらせると良いでしょう。というのも、国試1週間前の土日に腕試しをしたいからです。

・模試(メディックメディア)

大学によっては模試の解答用紙を持ち帰って自分で解く形式の模試があると思います。自分にとっては第3回メディックメディア模試がそうでした。国試本番の1週間くらい前に時間を取って、本番と同じ形で模試を解いてみるのをお勧めします。これ以上遅いと国試に差し障りますし、早いと逆に模試の感触を忘れそうだからです。

これまでも国試の過去問を解いてきましたが、究極MAPに絶対載っている問題をどの臓器からの出題か分かっている状態で解いていたので、イージーモード極まりないものでした。しかし、ここに来て初めて知識を持った状態で本物の「試験」に挑むことになります。これはワクワクしますね。

ですが模試の本懐を忘れてはいけません。何度も書きますが、模擬試験の意義は「国試本番と同じことをする」ところにあるはずです。成績がどうの、国試予想がどうのと言うより先に、国試本番でのルーチンを確立させることを意識したいですね。

今回の模試でやったことをそのまま本番でもやるということを念頭に、まず問題の解き方を決めておきましょう。ざっと具体例を挙げれば、

問題の前・後ろどちらから解くか

見直しの時間を何分取るか

マークは随時つけるか、最後に一気につけるか

マークミスのチェックをどうやるか

答えが分からない問題はその場で悩むか後回しにするか

問題文や選択肢に印をつけるかどうか

などなど。問題を解くのにかかった時間、マークをする時間、見直しをする時間を計っておくと良いかもしれません。

そして参考になるか分かりませんが、自分の鉛筆の使い方はこんな感じでした。

ポイント・異常値を○で、時間を□で囲い、正常なこと自体が鍵になりそうなものに下線を引いています。問題用紙に沢山書き込みをすると解くスピードが落ちると言う人もいますが、自分は印があった方が情報を整理しやすいと思っているのでこうしています。

このやり方をする時に注意して欲しいのが、見直しの時に印を過信しないということです。例えば「妊娠反応陽性」という重要所見に○をつけるのを忘れた場合、印だけ見ていると見直しでまた同じミスをします。2周目の見直しをする時、特に患者の疾患が何なのかさっぱり分からないときは、見逃しの可能性を考慮して最初からしっかり問題文を読みましょう。

それから選択肢の方にも1個1個○と×をつけるようにしました。自分だけなのかもしれませんが、国試究極MAPでやった知識を見つけた時、その喜びのあまり条件反射で○をつけてしまうことがよくあるんですよね。間違っているものを選べと問われているのにも関わらずです。その対策として選択肢にちゃんと○×をつけ、最後にa~eに○をつけるようになりました。これで問題の勘違いによるマークミスはグッと減りました。

次に移ります。国試本番で不安になりそうなものは僅かなものでもこの時点で解消しておきましょう。

鉛筆は5本で足りますか?

消しゴムは消しやすいですか?

消しカスが邪魔になったりしませんか?

腕時計は冷たかったり邪魔だったりしないですか?

等々。小さいことかもしれませんが、こういったことから不安に襲われたりします。やり過ぎだと思っていますが、自分は消しゴムを5種類買って消し心地を試しました。

準備を万端にしたら、ようやく模試スタートです。2日かけて模試を解きましょう。もちろん復習はほどほどに。

ということで、その時の結果はこちらとなります。

この結果は素直に嬉しかったですね。もちろん上位92.7%とボーダーは下回っていますが、自分の成長を褒めるべき所の方が多かったです。

何よりまず初めて必修が8割超えました。これで試合のリングに上がることができます。そして各科目の成績も伸び、あんなに酷かった般臨偏差値も40近くまで上がっています。これは特に嬉しかったですね。というのも、以前実習先の先生がこんなことを仰っていたからです。

国試は学年の下位30人のうち半分が落ちるイメージ。不思議なことに学年最下位が必ず落ちるとは限らない。偏差値40あれば下から40人の所まで来るからまず大丈夫。そこを目指して頑張りなさい。

全体順位にしても、たった3週間で上位99.1%から92.7%まで上げたのですから、そんなに悪いものでもありません。

自分はこの模試の結果をみて、「悪くない勝負ができる」と確信しました。要するに調子に乗ったということです。

そう、ここで調子に乗ることが国試合格への大事な要素だと思います。

ダニング=クルーガー効果というものがあります。これは知識が浅い人は自分の能力を過大評価する傾向がある、という認知バイアスです。以下がそのグラフです。縦軸が自信、横軸が知識と経験を表しています。

もうお分かりですね。他の受験生が「絶望の谷」の底にいる時に、自分だけ「馬鹿の山」の天辺にいる。このメンタルの差が国試本番でどれだけのアドバンテージになることか。

知識が一通りインプットされると問題を解くのが楽しくなる。以前解けなかった問題どんどんが解けるようになって自信過剰になる。そんな「馬鹿の山」を国試直前に持ってこれるのが、この落ちこぼれ勉強法の数少ないメリットです。

どんどんコンプレックスを解消し、万能感と共に国試を迎えましょう。

6. 国試直前にやること

医師国家試験の本番もすぐそこです。気を抜かないようにしましょう。適度な休息も忘れずに。

・4-5年前の過去問

模試が終わったら、手つかずだった3年より前の過去問を解いていきましょう。恐らくかなり解けるようになっているはずです。これでも自信アップに繋がります。

例え間違えたとしても不安にならないでください。適当に解いてまぐれ当たりするより、真面目に考えて間違えた方が絶対いいです。究極MAPに載っている問題なのに間違えたということは、どこかに見逃しがある証拠です。そこを見つけて「こんなヒントに気付かないのかよ! 馬鹿か!」と悔しがると、本当に記憶に残ります。

過去問5年分は国試本番で良く出題されるので、時間を作って1回は解いておきたいですね。

・国試究極MAP:3周目(medu4)

ついに究極MAPも3周目になりました。太字で書きます。

「究極MAPは絶対に3周してください!」

2周と3周では天と地の差です。2周目までは情報のインプットが主な目的でしたが、3周目はちゃんとインプットされているかどうかの確認作業だからです。

自分は2倍速だと頭の処理が追いつかないので1.5倍速にし、ちょっと記憶が怪しいぞと思ったところは毎回ビデオを止めていました。それでも3日あれば全コマ見終わると思います。

HZM先生の語りを脳内に留めるための作業でもあるので、見終わるのが国試ギリギリであればあるほど良いです。2月に入ってから始めると丁度いいタイミングで見終わるのではないでしょうか。

・国試過去問3年分:3周目

国試過去問3年分はまだ2周しかしていません。本当は3周したいところですが時間がないので、2周してもなお×のついている問題だけ解いていきましょう。

この段階で×がついているということは余程の悪問奇問難問だと思うので、間違えてもそんなに気にしなくてよいと思います。

それでも時間が余ったら、4-5年前の過去問で×がついたものをやるのも良いですね。自分は結局そこまで出来ませんでしたが。

・暗記物をまとめる

都市圏に住んでいる学生でもない限り、国試会場のある都道府県への移動が発生します。どうしても空き時間や隙間時間が発生するので、暗記物をまとめておくと、そういった時間を上手く活用できます。

究極MAPで覚えておけと言われたものや、自分でこれは大事だろうと思ったものをリスト化し、いつでも復習できるようにしておきましょう。

医師国家試験2日目朝まで毎日1回はこのリストをチェックすると、本番中に暗記系問題で手が止まらなくなります。

7. 国試本番中の心得

本番中は不安との戦いです。いくら「馬鹿の山」の天辺にいたところで、吊り橋を渡るのは怖いに決まっています。吊り橋を渡るコツは下を見ないことです。メンタルを保つために役立つかもしれないアドバイスをいくつか書いておきます。

・新しく学ぼうとしなくていい

当たり前ですが、この時点でも足りない知識がたくさんあります。「これ全然知らないや」と思う度に不安になります。

自分も怖くなって病気がみえるを眺めたりしましたが、正直そういった時に勉強したものは全然頭に入ってないです。ですから無理に新しくインプットする必要はないと思います。やるとしても不安を軽減するためのポーズと割り切るべきでしょう。

ただし、国試の過去問を解くアウトプットはいくらでもしていいと思います。どこが一番出やすいかと言えば、それは過去問ですからね。

・ここまで来たなら全く出遅れてない

ここまで頑張っても、学年最下位というコンプレックスが尾を引くこともあるでしょう。また、12月まで何もやっていなかったことを負い目に感じている人もいるかもしれません。

ですが考えてみてください。1ヶ月以上前の記憶がそっくりそのまま残る人っていると思いますか? 個人的な感覚ですが、年末までの学習の記憶は国試までに10分の1くらいに減っていると思います。つまり、1月にどれだけ知識を詰め込み、忘れる前に国試を迎えられるかが鍵です。

そういった意味で他の受験生との差はそんなに開いていないはずです。1月にこんなに頑張ったのですから完敗する可能性は低いでしょう。いい勝負ができると思いますよ。

・トイレは朝ホテルで済ませておく

意外と大事です。試験会場は数百人の医学生がすし詰めになるため、トイレが非常に混雑します。

試験中一番の不安要素は腹の調子とトイレでした。生理現象なのでどうにもならないのですが、出せるものは朝ホテルにいるうちに出しておきましょう。

・時間配分に余裕を持って

何回か模試をやった人なら分かると思いますが、知識がつけばつくほど問題を解く時間が伸びます。思考の分岐が増えるからです。冬メックなんてAブロック1時間で退出していました。

国試1週間前に模試を受けるのは、この解く時間を確認するためでもあります。遅いと戦略が変わってきますからね。

解いている途中どうしても分からない問題があったら、それっぽいものをマークして次に進むのをお勧めします。焦りが思考を狭くするので、全部解き終わっていない状態で悩んでもロクな答えが出てこないからです。

自分はどのブロックも45分余らせるのが理想だと思います。45分余れば、見直しで全問チェックすることができます。この全問チェックはメンタルを守ってくれます。1問1問確認して「答えはこれだな。もう悔いはない」と思う作業を1ブロック分全部終わらせると、次のブロックに悩みを持ち越さずに済みます。

・新作問題での腕試しを是非楽しんで

こんなことを言ったら白い目で見られるかもしれませんが、国試本番は結構楽しかったです。特にAとBブロック。(CとDブロックは難しくて流石にちょっとしんどかったですが)

ゲームとかで新しいスキルを身につけた時、その辺の敵で試しません? そして「俺つえええええ!」ってなりませんか? 自分の場合、それが国試だったのです。何故かと言えば、スキルが身につく、すなわち究極MAP3周目を見終わったのが国試前日でしたからね。他にぶつける先がありません。

せっかく医師国家試験作成委員の先生方が何ヶ月もかけて400体も案山子を作ってくれたのですから、思う存分切り刻みましょう!

・1日目に採点をしない

吊り橋で下を見る、の最たる例がこれです。

「休憩時間中に解答が入力できますよ!」という謳い文句の採点サービスもありましたが、ちょっと目を疑いましたね。

採点をお勧めしない理由は2つです。1つ目は出来が悪かった時のリスクが大きすぎるから、2つ目は初日から採点するような人は成績化け物が多いので、相対的に偏差値が下がるからです。

つまり、採点していいことなんてほとんどありません。

採点サービスでなくても、自分の正誤が気になるところを究極MAPや病気がみえる等で確認したくなることもあります。その気持ちは痛いほど分かります。ですが自分はそこで自分のミスを3ヶ所見つけて吐きそうになったので、グッと堪えてください。

一方、答えを確認していいと思うパターンもあります。それは不安からではなく、純粋に答えを知りたいと思った時です。自分が間違っていてもいいから、問題の答えが何なのか知りたいという知識欲。それは大事にしてあげても良いのではないでしょうか。

・他の受験生の話に耳を傾けない

休み時間になると決まって、「あの問題の答えって○○だよね? だって□□が△△だもんな?」と友達と話し始める輩がいます。喜び勇んで話をしている彼らを見ると、(そんなに出来たのか。それに比べて自分は……)と不安になります。

ですが考えてみてください。例えば九九の計算をした後に、隣の人に「ねえねえ、あの3x6の問題の答えって18だよね?」って確認しますか? しませんよね。簡単すぎる問題だとそんなこと聞く気すら起きません。

では何故彼らがそれをするのかといえば、彼らが一番不安だからです。間違っていたらどうしようと思うから確認して自らを鼓舞するわけですね。全く良い迷惑です。

そんな戯れ言に心を乱される必要は全くないので、耳栓でもしておきましょう。

・留年はデメリットじゃない

メンタルがヤバくなると自分の悪い所を積極的に探そうとする時もあります。こんな記事を見ている人ですから、留年も1回くらいはしているかもしれません。

例えばCBT。CBTを落とすのは国試浪人のリスクファクターと言われます。CBTを落としている人はさぞ不安だと思います。

確かにCBT落としも留年もしないに越したことはありませんが、果たして完全に無駄だったんでしょうか。得られるものが一つもなかったと言えますか?

自慢ではないですが、自分は1浪4留でCBT本試を2回落としている駄目of駄目人間です。だからこそ、例え国試を落としても死んだりしないということを身をもって知っています。

「駄目人間が医師になる資格なんてあるのか?」と悩む時期もありましたが、弱い人間だからこそ、弱い人間の悩みに誰より寄り添える医師になれると今では思っています。

留年経験もプラスになります。全てポジティブに持っていきましょう。

8. 別にやらなくても良かったなと思ったもの

本編は以上で、ここからはおまけの項目です。

振り返ってみると、やってよかった教材もあれば、そんなにやらなくてもよかったなと感じた教材もありました。

「やるな」とは決して言いません。どれも優秀な教材なのでやって後悔はしませんでした。ですが優先順位が落ちるかなと思ったのは事実なので、一応書いておきます。

教材の選択に迷ったときの参考にして頂ければと思います。

・大学の特別講義

大学によっては各科の先生が国試の解説をしてくれる講義があるかもしれません。これは行ってもいいですし、行かなくてもいいと思います。

もちろん大切なことを沢山話して頂けるのですが、事前知識0で受けるとまったく自分のものになりません。理由は理解できない時にビデオ講座のように止められないからです。結局講義内容は右から左に抜けていったので、正直受けてて役に立ったというシーンは国試では皆無でした。

もし既に勉強する習慣があったら自分の勉強優先でいいと思います。ですがまだ習慣がまだ身についてない時期だった場合、出席することで頑張るクラスメート達からやる気を分けてもらえます。これは中々のメリットです。自分は「とりあえず大学に行く」という習慣がついたので受けて良かったと思いました。

・QuickCheck(メディックメディア)

一度も留年せずに卒業していった友人が「QuickCheckおすすめ」と言っていたので買いました。QuickCheckはQBのどれか1つを買えばセットでついてくるので、一番安い公衆衛生を買うとお得です。内容は国試の5択問題を5つに分割し、○か×かだけで答えられる形式を解いていくものでした。

なるほど確かに空き時間にやるのは丁度いい。丁度いいのですが、自分にはしっくり来ませんでした。確かに国試の問題の選択肢は究極的には○か×です。しかし国試の問題は選択肢同士の比較で解くことが結構多いので、そのギャップにモヤモヤしました。せっかく空き時間があるのなら、medu4のアプリで過去問解いていた方が良い気がします。

・特講シリーズ:禁忌(medu4)

禁忌、怖いですよね。自分も怖かったのでこの講義を取りました。3時間で見終われてお手軽でした。

それでも結果論ですが、振り返ってみて受けて良かったという場面は無かったですね。とういうのも普通に解いていれば禁忌肢は0~1回しか踏まないし、大切な禁忌情報は既に究極MAPの中で触れられているからです。必要以上に怖がることはありません。

が、保険と同じで安心を買うことは決して無駄ではないので、買って悪いものではないと思います。

・特講シリーズ:裏技・テクニック(medu4)

視聴していて思わず笑ってしまうくらい邪道のかたまりのような講義です。選択肢を選ぶテクニックがこれでもかというくらい詰まっていました。

ですが、別に見なくてもいいと思います。というより見ると邪念が浮かんで逆に邪魔です。

個人的に国試の本番で大事なのは、悔いのない間違え方をすることだと思っています。

国試本番で問題を解いていると、全く分からない問題も出てきます。そんな時は自分の頭の全知識を動員し、無理矢理にでも理屈をこじつけて選択肢を1つ選ぶ。するとどうでしょう。そうやって選んだ選択肢は必ずと言って良いほど間違えてます。

でも、それは悪いことではないはずです。自分の力を信じて間違えるのと、自分よりテクニックを信じて間違えること。あとでミスに気付いた時にダメージはどちらの方が大きいでしょうか。自分は後者だと思っています。究極の選択を迫られた時に自分以外のものを頼って間違えると「ああ、あの時自分を信じていれば……」と地団駄を踏みますが、逆は「勉強不足」で片付けられますからね。

「もう悔いはない。これで間違えてても1点くらいくれてやらあ」と思えると心が折れません。自分を信じ、「あの時こうしていれば」というifの心配を極力なくす。それが本番でメンタルを保つのに一役買うと信じています。

という訳で視聴するとしても気分転換の足し程度にしておきましょう。ただ講義の最後の方にメンタルを保つ秘訣のようなレッスンがありまして、これはとても為になったので見ておく価値があると思います。

9. 最後に

読了お疲れ様でした。以上がこの1ヶ月半でやったことの全てです。

改めて言いますが、この勉強プランをやったとしても国試に受かる確率は半々だと思います。自分は結果的に受かりましたが、問題との相性が悪ければ余裕で落ちていただろうという感覚がありました。受かったのは運も大きく絡んでいます。

ですが、何もやらなければ100%落ちていたわけで、それを考えると結果論ですが異次元のコスパです。Focus To-doの履歴を見たら、12月14日から国試までの勉強時間は正味で計250時間くらいでした。今考えるとリスキー過ぎて寒気がしますね…… それでも、これっぽっちの時間でも受かる可能性は上げられます。

国試対策で一番大事なのは直前の1ヶ月です。その1ヶ月の期間中に知識がどんどん増えることに喜びを感じられるのは、勉強してこなかった貴方だけの数少ない強みです。勉強する楽しさを味わいながら国試を迎えましょう。

努力と運次第でほぼ0からでもボーダーに乗るのは可能です。ここに乗った人が1人います。

諦めずに頑張ってください。心から応援しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?