”子どもの居場所”って

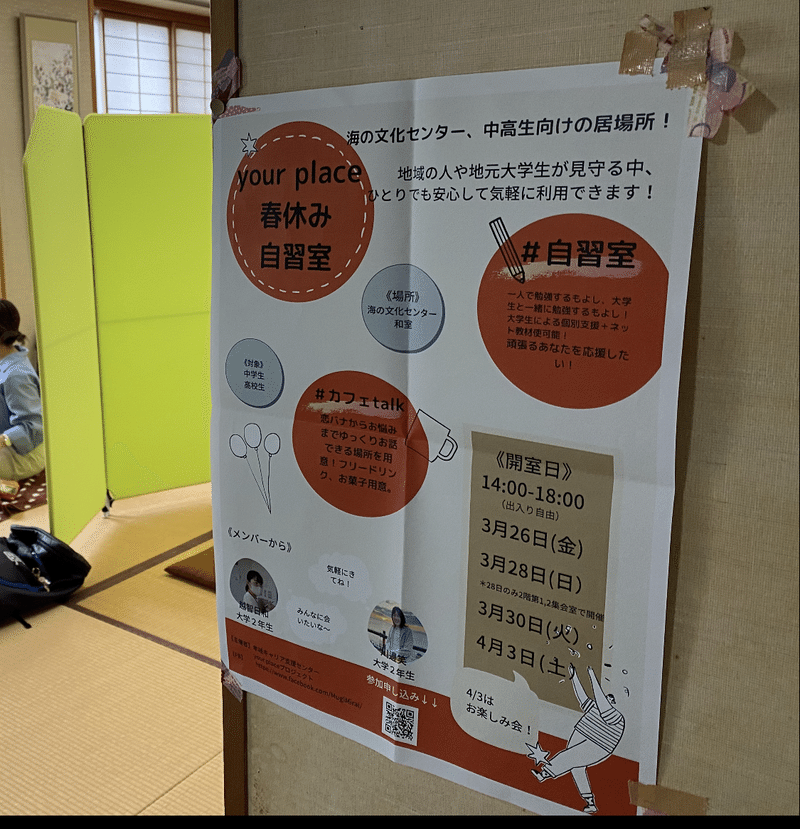

大学生の企画を実証実験するため、春休みに「子どもの居場所」を開設した。僅か4日間であったが運営上の課題と同時に、一緒に事業を立ち上げるメンバー内でも大切にしたいと思うことが違っており、それを確認できたことが何よりの成果だった。

私がイメージする”子ども居場所”は、ドイツ・ミュンヘンの「遊びと教育」に影響されたところが多い。「自由な空間と遊びの可能性を、子どもや若者と働くことの、文化的または教育的側面をつくり出す」という考え方である。これにオンラインによる自立学習+子どもたちの自発的な質問に大学生が対応する程度のものであればいいと思っている。また、場所や機会をつくることが優先事項であり、子どもたちに積極的に介入する必要はあまり感じていなかった。

一方で、子どもたちの話し相手になり、積極的に支援していきたいと考えにも理解できる。しかし、自分自身は積極的に関与する者が疎ましく、拒んできた経験があるため咀嚼するのに時間がかかりそうである。こうした異なる意見をぶつけ合いながら、トライできることは本当にありがたい。

先日から河合隼雄の「母性社会日本の病理」を読み返している。そこに書かれた日本人の母性原理に基づく「平等信仰」が、個々の人間が持つ特性を潰しているという感覚は、私が幼少期から青年期に感じ続けてきた教育への違和感そのものであるからだ。

私は、必要最低限のルールのもと、子どもが自らが選択権をもつ居場所が誕生することを願う。場所を整えることと、少しだけ支えることができれば十分ではないだろうか。河合隼雄の言葉を借りると、その場所では「愛情とは、関係を断たぬこと」が大切であり、そこにいる者は「自分の根っこをぐらつかせずに他人を理解しようとするなど、甘すぎる」という覚悟を持たなければならない。子どもとのスタンスの取り方が本当に難しいと感じている。

(大西 浩正)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?