我が秘められし制作 2024 3/3 「おにぎり絵」の制作過程&個展での企み

造語説明

おにぎりの立体が張り付いた絵を連日制作している。 この文章ではおにぎりの立体が張り付いた絵を「おにぎり絵」、そこに張り付いているおにぎりの立体を「おにぎり立体」と呼ぶ。

おにぎり絵の外観

おにぎり絵の外観を説明する。横長の画面いっぱいに4人の巨人達が横並びに描かれ、画面中央下部におにぎり立体が張り付いている。巨人達は「ノックメニーの丘の巨人とおかみさん」の絵本の絵柄で描かれている。おにぎり立体は普通のおにぎりのサイズより少し大きく、厚塗りの絵具で作られている。海苔部分には、「えがお」と描かれている。

今日の予定

先日の制作で、おにぎり絵の画面上部を水平に少し暗くすると、おにぎり立体の白色と対比されて全体がまとまる事が分かった。絵としてはこれで完成かもしれないが、この見え方が個展のテーマや実践とどう関係するのか。また、画面上でどんな事が問われるのか。今日はそんな事を人と相談しながら考える。その後、いきなり本番に向かわず水彩紙で習作を制作する予定だ。

個展のテーマ

個展のテーマはざっくり言うと「作者像(作者の公共的イメージ)と作品の関係性を問う事」である。テーマの経緯は後ほど説明するとして、テーマにおいて私が実践したい事の一つに「ムライ※の演出と破壊」がある。

※ 個展に際して作っているキャラ。特定の観客達が認識する私(村井)の作家像をモデルにしている。

おにぎり絵での企み

個展のテーマと実践が、おにぎり絵でどう実践されるのか、私の企みを書いていこう。

おにぎり絵に貼られるおにぎり立体は、ムライ感を様々に演出している。例えば普通のおにぎりより大きい事がムライの特徴であるスケールの大きさを表している。そんなおにぎり立体の背景に巨人達を描く事で、おにぎり立体は小さくまとまって見え、ムライの特徴であるスケールの大きさが崩れる。また、おにぎり立体はムライっぽいのに、その背景の絵柄はムライっぽくない事。(絵柄の操作により一体この絵は誰が描いているのかを観客に問う。そこでムライの作者像と作者個人が不自然に差異化される。)これらの点によって「ムライの演出と破壊」は実践されると私は企んでいる。 ところでおにぎり絵の構図はヴァトーのジルという絵を下敷きにしている。その理由を簡潔に書く。

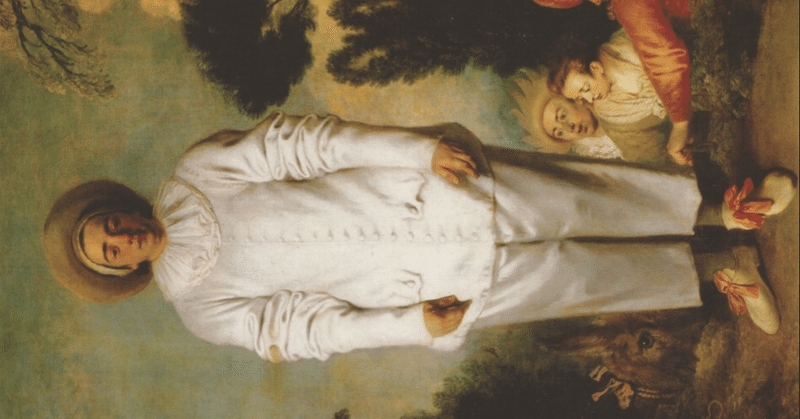

ジルの絵を見てみよう。

画面中央に立つ白い服を着ているのがジル本人であるとされている。ややこしいので、ジルの絵を「ジル絵」、そこに描かれるジル本人とされる人を「ジル」と呼ぶ。

ジルは、彼を囲う人たちより一段高い舞台に立ち注目されている。ここは演劇が行われている公的な場である。 ジルの顔には影がかかって奥行きがあり、表情はどこか悲しく儚げで、観客を空間的にも心情的にもその内部へと引き込もうとする。しかし観客は引き込まれる最中に画面内で最も明るいジルの腹部の白色の光によって弾き返されてしまう。観客の視線はジルの内面の探索を中断され、ジルの身体の表面へと漂う。ジルの内面性およびプライベートは彼のいる公的な場との対比でその存在感を際立たせるが、誰もそこへ侵入する事はできない。彼の腹部の白色の光がジルのプライベートを守る壁としてあるからだ。★1 つまり、ジル絵においてジルは内面性が示されているのにも関わらずそれを誰にも曝け出せないピエロの責務を徹底されている。 ジルのピエロ的な在り方に、私は自身が直面している「作者像のキャラ化問題」を重ねる。

作者像のキャラ化問題

この問題は個展のテーマ「作者像と作品の関係性を問う事」の経緯と「ムライの演出と破壊」の実践の動機となる。 問題の内実は、特定の観客の認識において、村井という作者名に漂うあらゆる言説とイメージが作者個人と混同される事にある。その要因に作者像のキャラ化があり、キャラ化はその同一性の作用★2によって作品、作者像、作者個人を全てひとまとまりに集合させ同一化させる。★3 それは作品それぞれの差異や、作品と人々個人(私自身も含む)の関わりの差異を消滅させる。キャラ化した作者像の紋切り型の認識に作品と人々の関わりの自由は収め込まれる。かくして私は個展で自身のキャラ化した作者像の同一性を解きつつ、そこに働く集合的作用をもって、差異化した作品と人々個人の関わりが絡まり合う場を作ろうとしている。★4 その実践の一つとして「ムライの演出と破壊」があり、それをいかに「作者像と作品の関係性を問う事」という個展のテーマにまで接続して開くかが実践の射程となる。

おにぎり絵での企み 続き

これらの事を踏まえ、「ムライの演出と破壊」が、おにぎり絵にジル絵を下敷きにする事でどう実践されるのか、説明を続けよう。

ジル絵のジルの場所に、おにぎり絵ではおにぎり立体がある。つまりジルはおにぎり立体に入れ替わっている。ジルの腹部の白色と観客を突き放す機能は、おにぎり立体でおにぎりの白色と物質的な突出によって置き換えられている。さらに、ジルの悲しげな表情による内面性の現れは、おにぎり立体の海苔部分に描かれる「えがお」により表情の種類が変化するだけでなく、表情が一面的な記号にまで還元される。複雑な内面を示す「表情」が単純で表面的な「記号」になる事。冒頭に書いたように、おにぎり立体は様々にムライを演出する。つまり、ジル絵のジルの複雑な内面性は、おにぎり絵のおにぎり立体で、ムライの表面的記号へと置き換えられる。私はこの置き換えで起こっている事を「作者像のキャラ化」の過程の皮肉的演出として考えている。 私はジルをおにぎり立体に置き換える事で、作者個人の内面性や作品の内実が、キャラ化した作者像の表面的同一性へと包括されて飲み込まれていく過程を演出する。

こうしておにぎり立体に浮かび上がるムライは、しかしずらされ破壊されていく。 ジル絵においてジルは周りの人々より大きく描かれているが、おにぎり絵ではおにぎり立体の周りの人々は巨人になっていて、おにぎり立体が逆に小さくなる。ここら辺の事は冒頭でも書いたが、このスケールの逆転により、ムライのキャラ特徴のスケールの大きさが崩れる。 また、巨人たちがムライっぽくない絵柄で描かれている事。以上により、「作者像のキャラ化問題」をめぐるジル絵の解釈が、ジル絵からおにぎり絵への置き換えに導入され、それと共にムライが演出されつつ破壊されるという算段である。

おにぎり絵の画面上部を暗くする事

ところでこれも冒頭に書いたように、私は現在おにぎり絵の画面上部、巨人たちの顔にあたる部分を水平に暗くしようとしている。そうすると絵としてまとまるからだ。しかしこの工程を採用するとしたら、これまで説明したジル絵の引用や個展の実践とどう関係するのか。

おにぎり絵で巨人達の顔を暗くする事は、ジル絵の影がかかって暗くなったジルの顔の替えるとして解釈出来るのではないか。つまり、ジル絵におけるジルの顔の暗さが、おにぎり絵でのおにぎり立体の周りの巨人達の顔に置き換わるという事。すると、ジル絵で起こる、観客がジルの暗い顔へと引き込まれてから白い腹部によって跳ね除けられる事が、おにぎり絵でも起こるのではないか。つまり、巨人たちの暗い顔に観客が引き込まれてから、おにぎり立体の白色および物質的突起によって跳ね除けられる事が。 実際そんな事が起こるのか。起こったとしてもどんな意味があるのか。おにぎり絵の習作で検証する必要がある。

人に相談

習作を見ながら人に相談したところ、おにぎり絵で観客が巨人達の暗い顔へと引き込まれてから、おにぎり立体の白と物質的突起で跳ね除けられる事は起こらないと助言される。 それに加えて、巨人達の顔を暗くする事は前述したジル絵引用における実践の蛇足になると言われる。たしかに、巨人達の顔を暗くする以前の段階でジル絵引用における実践は成立している。暗くする事は重複になるし不必要なのか。

また、もしも巨人達の顔を暗くして観客を引き寄せるにしても、今のままでは画面上での顔の注目度が低過ぎる。物質的に突起しつつ明るい白色のおにぎり立体の方が圧倒的に注目度が高いため、現状での暗くなった巨人達の顔では弱過ぎて引き合いにならない。おにぎり立体の注目度に負けないように、巨人達の顔の表情を工夫するなどの何らかの仕組みを考える必要があると言われる。

その様な視線誘導の仕組みを作るかどうかはさておき、私はこれまで巨人達の顔の表情をどうするか、まともに考えてこなかった事に気が付く。なんせ巨人と対比する事でおにぎり立体が小さく見えるという状況を作る事が重要で、彼らの顔は実践上どうでも良かったからだ。しかし、おにぎり立体の海苔に描かれる「えがお」は明らかに巨人達の顔の表情と鑑賞上関係する。その事からも、巨人達の顔について考えない訳にはいかない。

巨人達の顔

巨人達の顔を考えるため、私はジル絵のジルの周辺の人々の顔を分析していく事にした。これまではジル絵でジルを中心に分析していたが、巨人達の顔を考えるためにはそのモデルであるジルの周りの人々も分析、解釈していく必要があるだろうと考えたからだ。

主にそれぞれの顔の表情やジェスチャーの画面配置上の法則性や関係性を考えていった。分析内容について詳しく書く事はまたの機会に。というのも分析の結論が出ないまま何となく次の工程に進んでしまったから、分析内容について書けないのだ。

ジル絵の周りの人々の顔の表情を観察しながら、巨人達の顔の表情を複数パターン描いたり、顔だけを明るくしたり、とにかく目的を見失ったまま習作を何枚も作った。

うーん、自分が今何をやっているのか全く分からなくなってきた。

注釈

★1

マイケルフリード「没入と演劇性」の絵画と観者をめぐる議論は、18世紀のフランス絵画の鑑賞において、絵画に描かれた人物と観者は、当人達として現実的に関わるのでなく、画面の状況と主題が規定する役をそれぞれが演じて虚構的に関わる事が前提にあったと私は考えている。この事を踏まえると、ジルの内面性へ向かう観客の視線がジルの腹部の白色によって阻害される事は、ジルと観者がそれぞれ当人として現実的に関わる事の阻害でもある。つまり、ジルの腹部の白い光は虚構のフィルターとして観客の前に立ち、ジルの内面性だけならず、観客の内面性をも守っている。ヴァトーの他の絵でも似た様な機能を持つ白い光が度々現れる。それをマネの黒い色の機能と対置させ比較する事で、絵画と観者の虚構的関係の変遷を考えられるのではないかと私は仮説を立てている。この事は別の機会で検証したい。

★2

キャラの同一性の作用はキャラをテーマにした本で頻繁に言及される。例えば、岩下朋世「少女マンガの表現機構」では漫画内のキャラは、差異化したキャラ図像が一つの人格の同一性に回収される事で物語上での叙述が可能になる事が論じられ、斎藤環「キャラクター精神分析」では、マンガだけでなくキャラの在り方全体を同一性と定義している。

★3

ミシェル•フーコーは「作者とは何か」で、作者名と作者個人の差別化を試みている。作者像のキャラ化はそれらを集合させて同一化させる作用の大きな起点になっていると私は考えている。

★4

私の作者像のキャラ化は、私と特定の観客の相乗的なやり取りによって共同的に作られたものであり、その経緯と問題の具体的内容は「私の活動の遍歴と現状について」の文章で言説化を試みている最中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?